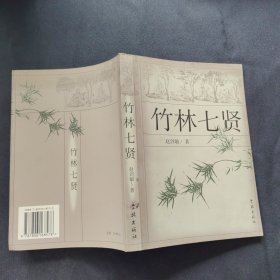

竹林七贤

¥ 8 3.2折 ¥ 25 八五品

仅1件

湖北武汉

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者赵剑敏

出版社学林出版社

出版时间2000-06

版次1

装帧平装

货号68-3-6

上书时间2024-05-21

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 12小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

图书标准信息

- 作者 赵剑敏

- 出版社 学林出版社

- 出版时间 2000-06

- 版次 1

- ISBN 9787806168578

- 定价 25.00元

- 装帧 平装

- 开本 其他

- 纸张 胶版纸

- 页数 422页

- 字数 300千字

- 【内容简介】

-

竹林,是一种平常得不能再平常的景观,走进乡间,走进山野,随意举目便能瞧见,一点不稀罕。然当士子走进这平常的竹林,竟产生了文化史的奇观,产生了政治史的奇迹,产生了心灵史的奇谈。

奇观,奇迹,奇谈,一连串奇字,在魏晋间化出了七贤:嵇康、阮籍、山涛、向秀、阮咸、刘伶、王戎。

竹林和七贤浑然一体,难分难解,人称竹林七贤。

竹林七贤信老庄,尤崇庄子。他们与竹林物化真趣的景象,用庄子化蝶的故事来比喻,真不知是竹林化作了七贤,还是七贤化作了竹林?抑或竹林本就是七贤,七贤本就是竹林。

竹林七贤是个群体,如若将他们喻为竹子的话,七人犹如七棵青翠的竹子,参差散立在岚气笼罩的竹林中。

有人认为竹林七贤皆是些脱俗之人,其实,他们身上有很多的俗气,各自又有各自不同的俗气。其可贵之处,在于以苦苦的挣扎来蔑视俗,打破俗,跳出俗。其可悲之处,在于挣脱的失败,以及由此带来的沮丧,或“迷途知返”,重新与俗合流。

他们的身上有同,至少都有过同,这个同是高蹈出世,是做隐士,是学神仙,是与人间的烟火保持某种距离。没这个同,不可能联袂走进竹林中;没这个同,不可能在一个相当的时间内将竹林视作为家;没这个同,也就不可能被人呼作“竹林七贤”。

然而,正像偌大个世界中,没两棵竹子会是一模一样的,竹林七贤是七个人七个样。这七棵“竹子”,摇曳多姿,各有各的静态舞姿,各有各的青黄季节,各有各的风韵精神。

他们身上有异,有反差很强烈的异,这个异是来自如何对待以祸患为底基的荣华富贵?如何对待以烦恼为伴俦的身家性命?如何对待寂寞为主题的漫长生涯?如何对待说空非空生前身后的名?没这个异,竹林也就太平静了;没这个异,七贤的生存状态也就太简单了;没这个异,竹林七贤也就失去了作为千古话题的意义。

异中有同,同中有异,竹林七贤合成活灵活现的众生相。

惟有如此,竹林七贤才是呼之欲出的士人群体。

竹林七贤的精神,使士子和竹子结下了不解之缘。

东晋王子猷每居空宅,便令人种竹,咏啸着说:“何可一日无此君。”

北宋苏东坡面对惨淡人生,洒脱地说:“宁可食无肉,不可居无竹。”

有人不禁要问,此书既然为书,为何不写成章节的式样,一气呵成,而要弄成这一篇篇支离破碎的劳什子,是否存心在赶新潮,学时髦?

回答是:非也。不得不如此。

原因有二:一是史料的多寡不均。竹林七贤的史料量,其中嵇康、阮籍、山涛、王戎是正常的。然翻开《晋书》中的向秀本传,会一阵傻眼,傻眼不在传主的传奇,不是传主的名望,也不是传主的其他什么东西,而是本传太短,短得实在不成样子,若扣除一篇不太长的《思旧赋》,居然只有区区九行,不,说得精确一点,是八行半。向秀本传是这样,阮咸、刘伶两人的本传也差不离。三人的本传如此短少,那么是否能借助别的史料?可检览的结果,除了《世说新语》有零碎的记载,其他史书的相关存录更是微乎其微。既然要写竹林七贤的整体,那就不可能绕过向秀、阮咸、刘伶。可是,如此少的史料,拿来给三人做综述性传记,确实有些捉襟见肘,且与其他四人严重的不均衡。

二是人物的时代跨度太悬殊。无论是杀身成仁的嵇康,还是抱疾而终的阮籍,都亡于曹魏王朝崩溃的前夕,是十足的魏人;而其他五人,一并进入了三家归晋的时代,山涛基本活动在晋武帝一朝,王戎身当晋末的八王之乱,向秀、阮咸、刘伶有各自的大限。由此,缺乏一根主线,贯穿始终的主线,若是硬行做来,必产生阅读的凌乱感。

面对这样结构的史料,是棘手的,正因为棘手,为何以前全面研究竹林七贤的成果寥若晨星,也就有了答案。

孙子曰:“通于九变之地利者,知用兵矣。”

兵法变化之妙,存乎一心,文法当是同理。

冥思苦想,反复变局,方得出这不是办法的办法。

这不是办法的办法,旨在让每一篇有个鲜明的主题,有个相宜的适度,有个史料互补的机会。分之,各为一题;合之,汇成总题。

谈起撰写中国历史的文或书,给人的感觉,似乎有很翔实的史料层垒堆积在那儿,从事史学者只要信手拈来,做些排比、翻译、诠释,就能把古人栩栩如生地传递给今人。其实不然,大不然,作者面对的是已入土的时代,一种没有任何一个活人能充当见证人的时代,它只记录在虫蠹风朽的断简残篇之中,隐藏在布满暗红水渍绿锈斑驳的文物之内,镌刻在黑幽森然角缺身裂的碑石之上。秦时明月汉时关,古人故事,陈物旧书,要予以复活,绝非一件省心的事。

将历史化为现场,顾名思义,应该是立体的,而非平面的,更不能是点线的。想时容易做时难,这个难,难在分寸的把握上。过分渲染气氛,会向小说靠拢,活是活了,但活得不可信,活得失去了那个时代的味。过于强调忠于史料,无血无肉的枯燥呆板又会接踵而至。故而,既不可太虚构,又不可胶柱鼓瑟,一种特殊的中庸之道便成了写作的原则。

要完整再现过去的时代是不可能的,不得已而求其次,求的是尽量靠近过去的时代,尽量发掘过去的时代。在确立主题思想后,通过史实钩稽,加以文学手笔,哲学思考,心理分析,“还原”历史场景、人物活动及风土人情,勾勒出时代、王朝、人物在历史进程中的轨迹,揭示盛衰转化的生态起伏,揭示成败相依的悲剧因素,揭示祸福相倚的永恒命题。

史学是对人的生活的记录,文学是对人的生活的描写,哲学是对人的生活的思索,三位一体,均源于人基本的生活。把学问变成纯粹的学问,远离人的生活,这是违背了学问的初衷。

史料是骨架,文笔是血肉,思辨是精神。司马迁的《史记》,之所以能成为文化史上硕大的丰碑,成为文史二界的经典,其中的行文方式,足以让人寻味。 - 【作者简介】

- 赵剑敏(1955-),江苏无锡人,上海大学文学院文献信息管理系讲师。 主要作品有《盛世魂》、《皇冠与凤冠》、《五代史》等著作六部。

- 【目录】

-

自序

绝交的背后

弹弓隐在苍云

品势大较量

仙气化入红尘

大隐隐于朝

时无英雄

遥望汨罗江

望金阙

布衣成了大老

丑陋的酒神

狂士马携红袖

从绿影中见证

神朗的俗物

炉上烤炙荣禄

大事年表

主要参考文献

后记

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价