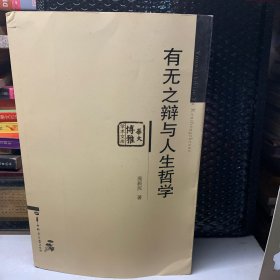

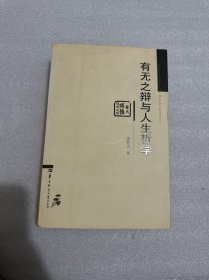

有无之辩与人生哲学

铁

¥ 29.99 3.1折 ¥ 98 八五品

仅1件

广东惠州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者高新民 著

出版社华中师范大学出版社

出版时间2013-03

版次1

装帧平装

货号4

上书时间2024-05-18

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 6小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

图书标准信息

- 作者 高新民 著

- 出版社 华中师范大学出版社

- 出版时间 2013-03

- 版次 1

- ISBN 9787562258957

- 定价 98.00元

- 装帧 平装

- 开本 大16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 684页

- 【内容简介】

- 《华大博雅学术文库:有无之辩与人生哲学》在全面考察中外的非存在研究,尤其是我国学术界涉及较少的西方自19世纪末以来由迈农等人所共创的、以哲学为主角的多学科、多角度、多层面的非存在研究的基础上,从本体论、认识论、人生哲学和科学哲学等角度对印度哲学尤其是其中的佛教哲学中的非存在研究或有无之辩进行梳理和分析,并吸收、提炼其中的积极成果.尽可能站在现时代的高度,对有关前沿研究和焦点问题作出新的思考和回应,以丰富和发展马克思主义的本体论、认识论和人生哲学。

- 【目录】

-

前言

第一章 佛教有无之辩的历史背景

第一节 古印度有无之辩的基本进程和一般特点

第二节 正理一胜论派的句义论与非存在论

第三节 吠檀多派论境界之无

第四节 弥曼差派与瑜伽派的非存在论

第五节 数论派对非存在论的否定

第六节 耆那教的“或许说”

第二章 佛教有无之辩的解释学问题

第一节 佛教解释学的对象与独特课题

第二节 意义论

第三节 语言观

第四节 名实关系论

第五节 客观理解的标准与条件

第六节 佛自说大小乘的关系

第七节 智者大师对佛教解释学的创造性发挥与重构

第三章 阿含部:空即清净解脱

第一节 《阿含经》的主题与特点

第二节 《阿含经》论“说空”之因缘

第三节 空义辨析:审谛真实不颠倒

第四节 空义辨析:行真实空不颠倒

第五节 空义辨析:空果

第六节 各种空义的会通

第四章 部派佛教:力显如来真实义

第一节 部派分裂的解释学原因与概况

第二节 部派佛教对“有”、“无”的解释与空无论的基本倾向

第三节 析空法与有我无我问题

第四节 空的分类、无为法与涅槃

第五节 辨有部之有无之辩

第六节 《成实论》的“破无论”与“立无论”

第五章 般若部:色即是空空即是色

第一节 般若经的集成、主题与特点

第二节 空无是无所有之有

第三节 安住空法而无所住

第四节 不证无相、不堕有相

第六章 华严部与法华部:开实相门 究一味泽

第一节 华严部的特点与解空的方法论

第二节 行空、“立空”是菩萨众德之本

第三节 佛之境界:法界如虚空、自性即无性

第四节 空行:无得之称、亦莫不仁

第五节 空之心行:想能作佛,离想无有

第六节 证空的心理历程

第七节 普贤行愿:行即无行、愿即无愿

第八节 《金刚三昧经》与《法华经》的空无论

第七章 涅槃部:“生者不生灭者不灭尽者不尽”

第一节 “知空”与涅槃经的语言观

第二节 空既有又无

第三节 圣人以“空无心”而成正觉

第四节 空、涅榘与解脱

第八章 宝积部:性空法即“宗极”

第一节 平等解即佛法之善解

第二节 佛教是“趋向真实”的宗教

第三节 “如来以其诸法空故,现成正觉”

第四节 空行的心灵哲学基础与心理操作方法

第五节 平等、佛、菩提、涅檠

第九章 大集部:“入于无本,悉解本无.晓解空义”

第一节 佛教解释学:“一空句总摄一切佛法”

第二节 空义:“空性、法性,同一无性”

第三节 析空法:创新与荟萃

第四节 圣路:空的信、解、入、证、住

第五节 空果:佛、涅槃、解脱

第十章 经集部:空即诸宝之“津泽”

第一节 空的重要性:“依空满愿”

第二节 本体论之无:“一切诸法本无”

第三节 有无关系:“有无本为一”

第四节 大小乘空无论:各随根性,终归安乐

第五节 空即无化:无愿无作,无相无依

第六节 空之落实:不二法门与三昧

第七节 空即心空:空当于心行中求

第八节 空即解脱:“诸法无缚,本解脱故”

第十一章 空无与心灵——佛教的心理哲学及其与空无论的关系”

第一节 人的概念图式与心在其中的地位

第二节 身体观与生死观

第三节 解构性心理哲学:妄心

第四节 建构性心理哲学:自在真心

第五节 建构性心理哲学:现象学性质

第六节 “功由心修,心正成佛”:成圣的心理学机制与“增上心学”

第十二章 大乘空宗的空无辨正

第一节 大乘“深义”与大乘体系之组织

第二节 佛教“空无”的特殊性与解空的前提条件

第三节 真俗二谛语境下的有无之辩

第四节 大乘空义的正本清源与“人空义”的门径

第五节 空的唯一性与十八空

第六节 中观空无论的难题、反例及其同化

第十三章 瑜伽行派的“最胜空性胜解”

第一节 空有问题的重要性与解空的方法论

第二节 实有”非有

第三节 相、性、极微、因果与空

第四节 无为法的有无问题

第五节 印度佛教有无之辩的同与异

第十四章 中国佛教的有无之辩

第一节 “六家七宗”和僧肇的空无论

第二节 天台宗:安心于空方能安他

第三节 华严宗:有无终非有异

第四节 三论宗:观察因缘明甚深空义

第五节 禅宗:若见本性空亦不有

第六节 《大乘义章 》之“明空”:空是一切诸法之实

第七节 《宗镜录》的有无之辩

第十五章 比较研究视野下的佛教空无论

第一节 中国哲学的有无之辩及其特质

第二节 西方哲学有无之辩的特点与新趋势

第三节 东西方有无之辩的异同与佛教的特点

结语:空无即解脱

点击展开

点击收起

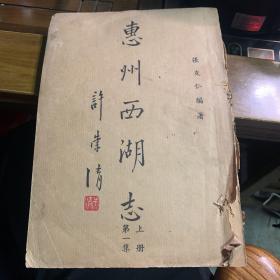

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价