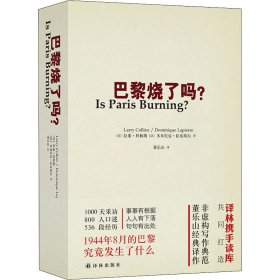

巴黎烧了吗? (美)拉莱·科林斯,(法)多米尼克·拉皮埃尔 9787544736183 译林出版社

全新正版书,当天发货。如有套装书(或图片与书名不符),价格异常,可能是单本书的价格。

¥ 38.4 5.6折 ¥ 68 全新

库存16件

北京通州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者(美)拉莱·科林斯,(法)多米尼克·拉皮埃尔

出版社译林出版社

ISBN9787544736183

出版时间2013-03

装帧平装

开本32开

定价68元

货号1202308770

上书时间2024-05-14

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 9小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

拉莱·科林斯,美国《新闻周刊》记者。两位作者合著有纪实文学经典《巴黎烧了吗?》,作品拥有数百万读者,并被译为超过30个语种。

目录

译序

序幕

第一部威胁

第二部斗争

第三部得救

附录

内容摘要

《巴黎烧了吗?》是新闻目前的一部杰作。两位作者拉莱·科林斯和多米尼克·拉皮埃尔分别是美国《新闻周刊》和法国《巴黎竞赛》的记者。他们在作品的史实方面力求翔实,花了将近三年时间搜集材料;他们翻阅了美法德三方面的军事档案,采访了上至艾森豪威尔、戴高乐不错助手、肖尔铁茨,下至法、美、德军普通士兵和巴黎市民共达八百多人,采用了其中五百三十六人的亲身经历,因此能使这部作品做到事事有根据,人人有下落,句句有出处。另一方面他们又发挥了新闻记者的特长,能把文章写得生动活泼,引人入胜,令人觉得仿佛在读一本扣人心弦的惊险小说,放不下手来。作为报告文学(或者所谓纪实小说),它可以称得上是一部典范的作品。本书再版多次,它所体现的对宏大事件报道的掌控能力,对涉及被访者、拥有海量细节素材的再现、穿插、配置和平衡能力,都很好值得新闻专业的从业者和学生学习借鉴。

主编推荐

《巴黎烧了吗?》由译林出版社携手读库共同打造,人类新闻目前杰作,非虚构写作典范,1944年巴黎解放详解,董乐山经典译作。“巴黎烧了吗?”这是纳粹德国头子阿道夫•希特勒于一九四四年八月二十五日巴黎解放的那天,在东普鲁士(腊斯顿堡)一个叫“狼穴”的地堡里,向他的总参谋长约德尔上将气急败坏地提出的责问。希特勒想让德军从法国撤离前把巴黎的工厂、建筑,包括卢浮宫、巴黎圣母院等全部炸毁,将巴黎变成废墟,民众生命与无数艺术珍品面临浩劫,多方势力围绕巴黎展开了25天的惊险斗争,最终成功阻止了希特勒毁灭巴黎的计划。《巴黎烧了吗?》对宏大事件报道的掌控能力,对涉及众多被访者、拥有海量细节素材的再现、穿插、配制和平衡能力。译者董乐山先生在“译序”中说:两位作者拉莱•科林斯和多米尼克•拉皮埃尔分别是美国《新闻周刊》和法国《巴黎竞赛》的记者。他们在作品的史实方面力求翔实,花了将近三年时间搜集材料;他们翻阅了美法德三方面的军事档案,采访了上至艾森豪威尔、戴高乐不错助手、肖尔铁茨,下至法、美、德军普通士兵和巴黎市民共达八百多人,采用了其中五百三十六人的亲身经历,因此能使这部作品做到事事有根据,人人有下落,句句有出处。另一方面他们又发挥了新闻记者的特长,能把文章写得生动活泼,引人入胜,令人觉得仿佛在读一本扣人心弦的惊险小说,放不下手来。作为报告文学(或者所谓纪实小说),它可以称得上是一部典范的作品。

媒体评论

这本书我看了没几页,便后悔自己如果早些年读到它,就会对我的新闻和写作生涯大有帮助。——张立宪阅读《巴黎烧了吗?》,像看一个VR视频一样,随时拉动视角,拉远拉近、拉左拉右,把好多人的情绪从这些历史事件里表现出来。——马伯庸专业书评:细节,还是细节摘自《读库》 作者:张立宪(@老六)结局并不值钱,道理也不值钱,过程中的细节才值钱。“巴黎值得死掉二十万人。”策划发动起义的罗尔上校说。尽管这样做的代价可能是巴黎的毁灭,但他相信,掌握了大部分巴黎地下武装力量的法国共产党,还有许多在德军铁蹄下生活了四年的爱国的法国人,是愿意付出这个代价的。流亡阿尔及尔的戴高乐将军保证不允许巴黎发生由共产党领导的起义,而让自己失去对这个即将解放的国家的控制权,他为此命令负责空投武器的人:“任何武器都不得直接空投给共产党人,或者结果可能落入他们手中。” 在希特勒的眼中,值得为巴黎死掉的人当然更多。他下令给所有与巴黎有关的人:“巴黎绝不能沦于敌人之手,万一发生此情况,他在那里找到的只能是一片废墟。”当巴黎解放那一天,他还在念念不忘地问:“巴黎烧了吗?” 巴黎成了三方争夺的目标,而最有能力拿下这座城市的人却不愿意加入这场争夺。盟军的计划是延缓巴黎的解放,而避免陷入消耗巨大的城市巷战,并且,攻占后的巴黎需要相当于八个作战师的力量来维持,同时要耗掉第二战场全部部队四分之一的油源。 紧张激烈而又错综复杂的斗争开始了。 《巴黎烧了吗?》记录的便是1944年的巴黎所度过的那个惊心动魄的八月。两位作者拉莱•科林斯和多米尼克•拉皮埃尔分别是美国《新闻周刊》和法国《巴黎竞赛画报》的记者,他们在巴黎解放二十年后推出的这部三十万字的报告文学成为世界新闻目前的名篇。2005年,拉莱•科林斯于6月20日去世,该书中文版也由译林出版社重新包装出版,这是董乐山先生的最后一部译作。这本书对我来说,上大学时只是外国新闻事业史中的一个填空题。后来读到它的时候,有一种相见恨晚的感觉,所以前段时间和年轻同事探讨业务,说到新闻采写中的细部训练,对方让我推荐范本,我毫不犹豫地说,《巴黎烧了吗?》。这本书我看了没几页,便后悔自己如果早些年读到它,就会对我的新闻和写作生涯大有帮助。不过话说回来,没有那几年无头苍蝇似的瞎撞的经历,可能也很难懂得个中微妙之处。也许只有自己尝过了甘苦,才能体会人家写出这样的书来是多么不容易又了不起。如今时兴一个词儿叫“宏大叙事”,遗憾的是,许多人把这个帽子扣在某些作品身上,更衬出了被装饰者一点儿都不宏大的寒酸。跟这哥俩学学什么是宏大叙事吧:除了细节,还是细节。他们用三年时间搜集材料,采访了八百多人,敢于宣称自己的作品事事有根据,人人有下落,句句有出处。1944年8月25日盟军攻进巴黎,该书用了足足十七页的篇幅来写巴黎人对解放者的欢迎场面,有名有姓的人达上百人之多,所用故事之生动,细节之完整,保证到了品质的地步。在许多时候,结局并不值钱,道理也不值钱,过程中的细节才值钱。事实上,“用细节说话”也是最费劲的,所以许多人宁愿轻轻一笔带过,却并不愿意下笨工夫去寻幽探微。而真正有感染力的地方正在这里:肖尔铁茨去“狼穴”领命,他的勤务兵梅耶下士希望自己的长官不要回来得太早,因为当天晚上他要去看自己十个月以来的第一部电影,这是歌剧院大道旺多姆电影院放映的德国喜剧片《布克霍尔斯一家》的上集,而下集要到下星期才放。梅耶不想错过它。能够下笨工夫去采集,同样需要高智商来剪裁。新闻写作就像罗丹的雕塑理论:把一块石头上没用的东西去掉,剩下就是自己的作品了。说来简单,但如何剔除没用的,进而凸显出有用的东西,需要高超的叙述技巧和文字功底。拉莱•科林斯和多米尼克•拉皮埃尔做到了,他们将丰富的素材有机的捏合在一起,把几百人的故事穿插在一起,每一章每一节都有跌宕起伏的高潮和剧力千钧的气势,使这部纪实作品优于一切惊险小说。真正的叙事高手从来不用定性或装饰性质的字眼,而是把得出结论的权利和快乐留给读者,这一点拉莱•科林斯和多米尼克•拉皮埃尔也做到了。请允许我抄录几句,来体会书中那种平静潜流下紧张不安的气息。这一段发生在临危受命的肖尔铁茨离开希特勒、去巴黎赴任之前去探望自己的家——对不起,“临危受命”是我拉来的,他们两位才不屑用呢,他们只会让你不得不想到这个词:“在黑色霍奇牌汽车把她丈夫送往西方去之前的几分钟,肖尔铁茨太太注意到将军的勤务兵突然又奔到他的房间里,取来一只大手提箱。她知道,那只手提箱里装的是她丈夫的平民服装。”

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价