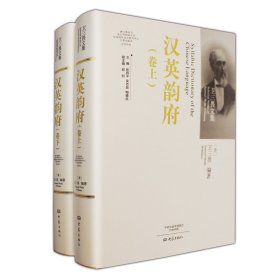

汉英韵府 / 卫三畏文集

9787534784446

¥ 226.57 全新

库存46件

安徽合肥

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者李辉

出版社大象出版社

ISBN9787534784446

出版时间2021-01

装帧平装

开本16开

货号553948830388

上书时间2024-04-29

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

- 编辑推荐: 传教士成为介绍中国社会与文化的重要信息来源,因为他们与大部分来华经商的外国人不一样,这些传教士学习了中文。例如,美国传教士卫三畏就会说流利的广东话和日语。他曾参与编辑英文期刊《中国丛报》,供西方传教士及时了解中国的最新动态,方便在美国的读者了解中国人的生活。卫三畏还编辑出版了《汉英拼音字典》(即《汉英韵府》——序者)和分为上下两卷的历史巨著《中国总论》。时至今日,他依然被公认为对19 世纪的中国生活认识得最为精透的观察家。 内容简介: 《汉英韵府》是近世汉学家卫三畏继马礼逊的《华英词典》后,编写的又一本较有影响的汉英词典。该书的前言(Introduction)部分,介绍了汉语声母(initials)及韵母(finals) 的规则,虽然取名“韵府”,这本字典实际上并不是按中国传统韵部排列,而是按威妥码拼法,按字母顺序排列的。这一点,英文封面已作了说明,书名“A Syllabic Dictionary of the Chinese Language”,也能说明一些问题。从封面及前言说明可知,这部字典的语音是根据“The Wu-Fang Yuan Yin”,即明清之际人樊腾凤编的《五方元音》,此书在清末似乎颇为流行。1874年的版本中,每个汉字之下,还标有北京、上海、厦门、广东等地的方音。该书是卫三畏汉语研究的代表作,是研究卫三畏汉学成就的基础文献。 作者简介: 卫三畏,是近代中美关系史上的重要人物,他不仅是最早来华的美国传教士之一,也是美国早期汉学研究的先驱者,是美国第一位汉学教授。他在中国生活了40年,编过报纸,当过翻译,还当过美国驻华公使代办,对中国的情况十分了解,掌握了大量的一手资料,是美国第一位重要的研究中国问题的专家,被称为美国“汉学之父”,其名著《中国总论》把中国研究作为一种纯粹的文化来进行综合的研究,是标志美国汉学开端的里程碑,该书与他所编《汉英拼音字典》过去一直是外国人研究中国的必备之书。 序言: 主编序言 陶德民 张西平 吴志良 2008 年8 月8 日,在北京奥运会开幕的当天,新落成的美国驻华使馆举行了剪彩仪式。美国国务院历史文献办公室为此发行了纪念图册,题为《共同走过的日子——美中交往两百年》,其中把1833 年抵达广州的卫三畏(Samuel Wells Williams, 1812—1884) 称扬为美国“来华传教第一人”,虽然他并非是第一个来到中国的美国传教士。图册对卫三畏在促进美中两国人民的相互了解方面所作的贡献作了这样的概括和评价:“传教士成为介绍中国社会与文化的重要信息来源,因为他们与大部分来华经商的外国人不一样,这些传教士学习了中文。例如,美国传教士卫三畏就会说流利的广东话和日语。他曾参与编辑英文期刊《中国丛报》,供西方传教士及时了解中国的最新动态,方便在美国的读者了解中国人的生活。卫三畏还编辑出版了《汉英拼音字典》(即《汉英韵府》——序者)和分为上下两卷的历史巨著《中国总论》。时至今日,他依然被公认为对19 世纪的中国生活认识得最为精透的观察家。” 图册中也提到“蒲安臣于1862 年成为第一个常驻北京的美国代表,在促进中国的国际关系上扮演了更为积极的角色。蒲安臣迅速结识了一批清政府的主要改革派官员,其中就包括咸丰皇帝的弟弟,设立了中国第一个外务部(应为总理各国事务衙门—序者)的恭亲王奕訢,”以及他1867 年辞去驻华公使后作为清朝使节率团访问欧美,与当时的美国国务卿签订《蒲安臣条约》一事。“该条约扩展了中美两国的往来领域。条约规定,两国人民享有在彼此国家游历、居住的互惠权,并可入对方官学;中国领事在美国口岸享有完全的外交权利;鼓励华工移民美国;美国政府支持中国的领土主权。”其实,蒲安臣的卓有成效的外交活动及其维护正义的外交主张,与当时担任使馆秘书兼翻译的卫三畏的鼎力相助是分不开的。卫三畏的儿子卫斐列后来倾注极大热忱为蒲安臣撰写传记,其重要原因之一也在于此。 今天,当我们出版这部文集以纪念卫三畏诞辰200 周年,并重新探讨其经历和成就之际,有必要思考这样一个问题,即卫三畏一生所体现的诸多志趣和倾向之中,什么是值得我们加以特别关注的呢? 虽然这是一个“仁者见仁,智者见智”的问题,多数人恐怕都不会对以下见解持有异议,即卫三畏在对华态度上所发生的“从教化到对话”的某种转变可以说是他留给后世的最重要的精神遗产之一。而这恰恰可以从耶鲁大学校园里留存至今的两件文物上得到印证。(节选) 精彩书摘: '

— 没有更多了 —

![正版 普罗米修斯的火种 9787519475574 后浪 光明日报出版社 [美] 吉姆·鲍威尔 2024-01](https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/21145604/b11ae63ba92de011_s.jpg)

以下为对购买帮助不大的评价