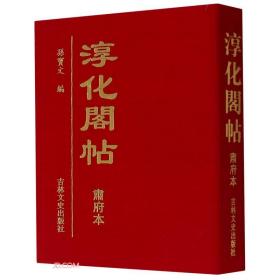

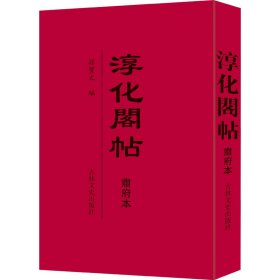

淳化阁帖肃府本

¥ 473.88 九五品

仅1件

北京东城

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者孙宝文 编

出版社上海辞书出版社

出版时间2012-09

版次1

印数1千册

装帧精装

上书时间2024-04-27

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九五品

图书标准信息

- 作者 孙宝文 编

- 出版社 上海辞书出版社

- 出版时间 2012-09

- 版次 1

- ISBN 9787532637720

- 定价 400.00元

- 装帧 精装

- 开本 16开

- 纸张 胶版纸

- 页数 544页

- 正文语种 简体中文

- 【内容简介】

-

《淳化阁帖》是我国历史上现存最早的一部书法丛帖。宋初,太宗赵炅命翰林侍书王着甄选内府所藏历代帝王、名臣、书家等墨迹作品,于淳化三年(992)摹勒刊刻。《淳化阁帖》(以下称《阁帖》)共十卷,收录历代书法作者一百零二人,计四百二十帖,记录了秦汉至隋唐一千多年的书法发展历程,是现存第一部关于中国书法史的大型图典。

宋元以后,《阁帖》拥有最广泛的临摹研习群体,她深远地影响着中国书法的进程。历观明、清两代尺牍、文书,件件有《阁帖》影子。《阁帖》已然构成行草书的正源,她不仅是中国书法史上一部不朽的经典,恐将之视为中国书法发展的“命脉”也不为过。

《阁帖》刊刻后不久即遭火毁失传,北宋中后期《阁帖》祖本已极为罕见,导致后代翻刻之风兴起,时至今日已无可信的《阁帖》祖本传世,《阁帖》的深远影响,是靠历代翻刻她的“子子孙孙”们来实现的,后人只能通过无数的历代刻本,来揣摩祖本的原始面貌,品味其艺术风采。

历代翻刻本中影响最广、传播最久、声名最重者莫过于“肃府本”。相传明洪武二十五年(1392),太祖朱元璋封第十四皇子朱楧为肃庄王,并赐宋本《阁帖》一部十卷以为传代之宝,秘藏内库,此部《阁帖》即是“肃府本”刊刻之原始底本,可惜在清初宜告失传。

明万历四十三年(1615),肃宪王命金石摹刻家温如玉、张应召等人将“肃府底本”双钩上石,于天启元年(1621)刻竣,前后共历时七年,耗用富平石一百四十四块,大都两面刻文,共计二百五十三面,世称“肃王府遵训阁本”或简称为“肃府本”。

“肃府本”区别于传世其他《阁帖》翻刻本的版本特征在于:每卷末除照摹宋本“淳化”年款外,另添刻“万历四十三年乙卯秋八月九日草莽臣温如玉、张应召奉肃藩令旨重摹上石”隶书年款三行,卷五末加刻“肃府底本”固有的元至正十年(1350)张瑁等人观款,卷五、六、七后面还附刻肃恭王题跋。卷十结尾另刻温如玉、张鹤鸣、赵焕、张键、汤启烨、柴以观、周懋相、盛以弘、徐元寀、黄和、肃世子等廿九人题跋。以上题跋并非多是刻帖竣工后所作,题跋时间上起万历四十三年,下至天启元年间,刻跋时间应该在刻帖完工同时(即天启元年)。明崇祯戊寅(1638)七月又增刻王铎题跋。但常见“肃府本”均无廿九人题刻,仅精选其中张鸣鹤、王铎、肃宪王、肃世子等少数几人题刻。

此外,“肃府本”全帖并无传说中的《阁帖》祖本特征——银锭纹(刻帖原版开裂后以银锭加固),却保留“肃府底本”的原始卷号、版号,并加刻了“肃府本”之明代刊刻时卷号、版号(字型较小,位置多在石版右下侧)。

明末清初之际“肃府本”帖石开始毁缺,后经清顺治十一年(1654)补刻四十多版,复成完璧,此时帖尾加刻“顺治甲午岁张正言、正心承广陵陈曼仙、参泽毛香林二师教补摹上石” 隶书年款三行,所补摹页上又添刻一组楷书版号。清末兰州刘尔炘移帖石于文庙尊经阁,增刻木板释文四十块,但是帖石上断裂纹和残损文字已经比比皆是。

相传“肃府本”初拓本用太史纸、程君房墨,作蝉翼擦拓,无不精妙,当时拓工间有私购者值五十千。然据笔者历年所见初拓本则多为浓墨精拓,至今未见有蝉翼初拓。

近日上海辞书出版社影印“肃府本”,其出版底本是民国年间影印的“日本清雅堂本”,册中有雍正乙卯(1735)王廷璋(潜庵主人)朱笔释文。此本开卷便有蝉翼淡墨拓的印象,不得不让人联想起“肃府初拓”的传说。那么此本究竟是否就是真正的“蝉翼初拓”呢?回答这一问题,首先还要先解决“肃府本”初拓的标准又有哪些。

有一种观点是“肃府最初拓本”卷十结尾后必须未刻有“肃宪王题跋”。此种鉴定方法在理论上可能成立,但是在鉴定实践中,它只有“否决权”而没有“肯定权”,也就是说,但凡帖后面看到有肃宪王题跋者就能否定为“最初拓本”,但若没有肃宪王题跋者,亦可能是装裱时有意剪弃,依然不能确定其固有情况。故笔者认为,卷十结尾处未刻“肃宪王题跋”的初拓本仍然可能只是个传说而已。进而推测,即便已经存有张鹤鸣等廿九人题刻,亦还有可能是天启元年(1621)的初拓本。

但传世“肃府本”初拓为何多不见以上廿九人题刻呢?原因有二,其一初拓可能仅拓法帖十卷,未拓其后题刻;其二即便拓出廿九人题刻,亦断不会附装于卷十结尾处,因为廿九人题刻内容足够装裱一册。故笔者推断,若“肃府初拓”带廿九人题刻者,当为十一册。此类“肃府初拓”其后附带的明人题刻多为清代帖贾遗弃或割裂,用以冒充宋代《阁帖》祖本而抬高售价。

后人因未见初拓带跋刻者,故误认为初拓无跋,伪造“肃府初拓本”者亦据此割裂题跋。更有甚者臆测以上题刻均为顺治年间添刻,如此误判可能缘于帖后续添的王铎、佟国定等人题刻,但不能改变廿九人题跋刻于天启元年“肃府本”竣工之时的事实。

因此,鉴定“肃府本”是否属于“初拓本”还必须另加辅助限定条件,最简单的方法就是“初拓本”应该一字不损,其简便的核对方法就是:卷六《旦极寒帖》第三行“卿可”两字应该完好无损。

对照此次影印所本的“清雅堂本”,粗看卷六《旦极寒帖》第三行“卿可”两字似乎完好,但谛视之,“卿”字中间一点下已有裂纹,“可”字左上角亦有涂墨痕迹,因此“清雅堂本”当属“卿可已损本”。再看“清雅堂本”卷十结尾已刻有肃宪王、肃世子、张鹤鸣、王铎、黄和、柴以观、盛以弘等人题跋,其中王铎等人题跋之拓工、纸墨与全帖十卷完全一致,因此可以排除这些题跋是后期缀补,据此就可肯定“清雅堂本”并非“肃府本”之最初拓本,当为“明末清初拓本”。

那么如何来客观评价“清雅堂本”的价值呢?此本虽非最初拓本,但与“肃府本”传世最初拓本逐行逐字校勘核对,发现其间的差别亦仅仅是“卿可”两字细微残损而已,因此,“清雅堂本”与“初拓本”的差别是微乎其微,几乎可以忽略不计,她完全可以等同于“最初拓本”。尤为难得的是,此本拓工绝佳,淡墨精拓的艺术效果远胜于所见“传世最初拓本”,因此她无疑是“肃府本”影印出版的一种最佳选择。

此外,“清雅堂本”还提供了一个以“最初拓本”与“明末清初拓本”为分水岭的标准件,此本还可视为“肃府本”添刻“王铎题跋”后的最初拓本,同时又论证了“卿可”两字是肃府本版本鉴定的最初考据点,而非卷七标题右上角“法帖”两字,她补充了“肃府本”善拓鉴定证据链的一个重要环节,因此其版本研究价值极高。

《阁帖》肃府本刊刻至今已将近四百年,然而到目前为止,国内尚未有一套刊印精良的理想出版物,这不能不说是当代书法艺术出版领域的一个重大缺憾。如今,上海辞书出版社原大精印“清雅堂本”,这是《阁帖》研究者和书法爱好者的一大福音。衷心祝愿此帖的出版,能像四百年前刊印“肃府本”一样,起到对传统书法的导引和弘扬作用,并开创中国书法下一个辉煌的四百年。(上海图书馆.仲威) - 【目录】

-

序言

淳化阁帖目次

历代帝王法帖第一

历代名臣法帖第二

历代名臣法帖第三

历代名臣法帖第四

诸家古法帖第五

法帖第六王义之书一

法帖第七王义之书二

法帖第八王义之书三

法帖第九晋王献之书一

法帖第十晋王献之书二

题跋

后记

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价