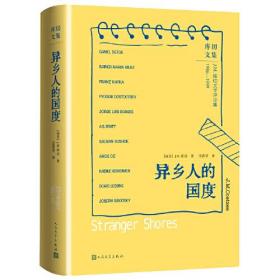

异乡人的国度/库切文集

全新正版 极速发货

¥ 51.28 6.2折 ¥ 83 全新

库存8件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者(南非)J.M.库切

出版社人民文学出版社

ISBN9787020157433

出版时间2022-04

装帧精装

开本32开

定价83元

货号1202673242

上书时间2024-06-02

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

J.M.库切:

南非当代有名小说家,被评论界认为是当代南非最重要的作家之一。曾两度获得布克奖,并于2003年获得诺贝尔文学奖。 1940年出生于南非开普敦,现居澳大利亚。

汪洪章:

现任复旦大学外文学院英文系教授、博士生导师。兼任《辞海》编辑委员会委员、外国文学分科主编。研究方向:英美文学、西方文论、中西比较诗学。著作有《西方文论与比较诗学研究文集》《比较文学与欧美文学研究》等。译作(含合作)有《批评理论在俄罗斯与西方》、《异乡人的国度》、《杜威全集·晚期著作》(第十六卷)、《掘墓人的女儿》、《额尔金书信和日记选》、《如何阅读小说》、《恐怖之后》。

目录

目录

何为经典?——一场演讲

丹尼尔·笛福的《鲁滨逊漂流记》

塞缪尔·理查森的《克拉丽莎》

马赛卢斯·艾芒兹的《死后的忏悔》

哈里·穆里施的《发现天堂》

齐斯·努特布姆:小说家、旅行家

威廉·加斯所译的里尔克

翻译卡夫卡

罗伯特·穆齐尔的《日记》

约瑟夫·斯科弗雷齐

陀思妥耶夫斯基:奇迹般的年代

约瑟夫·布罗斯基的随笔

豪·路·博尔赫斯的《小说集》

A.S.拜厄特

卡瑞尔·菲利普斯

萨尔曼·拉什迪的《摩尔人的最后叹息》

阿哈龙·阿佩菲尔德的《铁轨》

阿摩司·奥兹

纳吉布·马哈福兹的《平民史诗》

托马斯·普林格尔的诗歌作品

达芙妮·罗克

戈迪默和屠格涅夫

多丽丝·莱辛的自传

布莱顿·布莱顿巴赫的回忆录

南非自由人士:阿兰·佩顿和海伦·苏兹曼

诺埃尔·莫斯特德和东开普边陲

文学的政治和道德(代译后记)

内容摘要

库切用一个伟大作家的眼睛凝望那些已经逝去的或与他同时代的其他伟大作家,并看到了一个重要的事实:为什么这些人的作品具有意义——无论是对身在何处、身在何时的读者。

J.M.库切:南非当代著名小说家,被评论界认为是当代南非最重要的作家之一。曾两度获得布克奖,并于2003年获得诺贝尔文学奖。 1940年出生于南非开普敦,现居澳大利亚。

汪洪章:现任复旦大学外文学院英文系教授、博士生导师。兼任《辞海》编辑委员会委员、外国文学分科主编。研究方向:英美文学、西方文论、中西比较诗学。著作有《西方文论与比较诗学研究文集》《比较文学与欧美文学研究》等。译作(含合作)有《批评理论在俄罗斯与西方》、《异乡人的国度》、《杜威全集·晚期著作》(第十六卷)、《掘墓人的女儿》、《额尔金书信和日记选》、《如何阅读小说》、《恐怖之后》。

精彩内容

文学的政治和道德(代译后记)一

《异乡人的国度》收录库切2003年获诺贝尔文学奖前撰写的批评文字二十六篇,写作时间为1986年至1999年,其中绝大多数曾在《纽约图书评论》(TheNewYorkReviewofBooks)上发表过。在这些解读颇为细腻的文字中,库切广泛涉及与所论作家、作品相关的一系列问题,对文学与社会、历史、政治、文化以及作家个人心理成长之间的关系,皆有深入而有趣的讨论。

文集开篇题为“何谓经典?——一场演讲”,从中可以看出库切对经典以及经典与批评之间关系的理解。他借用波兰诗人齐别根纽·赫伯特的观点,认为所谓经典就是历经野蛮浩劫而仍能保留下来的东西;经典之所以能幸存下来,是因为世世代代的人们不愿意抛弃它,并且不惜一切代价地保护它。因此,这个意义上的经典,有着不可否认的意识形态成因和价值取向;经典以及经典的序列也不是一次给定的,因为“只要经典在遭受到攻击时还需要人们为之辩护,那它证明自己是否真的是经典的努力就不会有尽头”。库切说:“没有必要担心经典是否能够经得起批评的种种解构行为,恰恰相反,批评不仅不是经典的敌人,而且实际上,最具质疑精神的批评恰恰是经典用以界定自身,从而得以继续存在下去的东西。”正是本着这样一种质疑精神,库切结合自己遭遇经典、踏上文学创作路程的个人经历,以批判的眼光深入分析了艾略特所走过的文学心路历程,并毫不客气地指出:《四个四重奏》的真正目的是要为实现一个极为保守的政治、宗教计划而摇旗呐喊。

也正是由于将批评看作是一种积极的解构行为,库切才得以从理查森的《克拉丽莎》中读出了许多别人读不出的东西,并以有趣的语言表达了自己对这部作品中的主要人物克拉丽莎和勒夫莱斯的理解。在库切看来,克拉丽莎身上的美是勒夫莱斯所谓的“凄迷”之美,正是这种美所具有的神秘性令勒夫莱斯神魂颠倒,以至不能自持,起了奸淫之念。库切分析说:对勒夫莱斯来说,女人身上那看不透的神秘性是理解克拉丽莎的一个关键性概念,抑或只是理解勒夫莱斯心目中的克拉丽莎的关键。对神秘而自我封闭的美,你除了从外部对它加以打量,还能有什么作为呢?在此,我想引用佛罗伦萨的柏拉图主义哲学家马尔西略·费奇诺说过的一段话:“审视打量或者抚摸特定的肉体,并不能浇灭情人心中炽热的欲望之火,因为情人所渴望的并非这个或那个个别的肉体,他所渴望的是穿透肉体的天堂的光辉,正是这光辉使他的心中充满了好奇。情人们之所以不知道他们所渴望、所追求的究竟为何物,原因正在于此:因为他们不认识上帝。”库切没有像普通批评家们那样,把勒夫莱斯简单地视为贵族恶少,相反,他诉诸同情的理解,看出了勒夫莱斯性格中较为复杂乃至正面的一面,认为勒夫莱斯的形象比理查森小说中所写的要大得多,丰富得多,是个对“穿透肉体的天堂的光辉”充满好奇的人。正是通过对勒夫莱斯的性格作拨乱反正乃至翻案性质的解读,库切认为“《克拉丽莎》虽不是一部宗教小说,但却具有宗教的感染力”。一切批评都带有自传的成分。库切对《克拉丽莎》的解读,可谓是夫子自道式的文字,他作为男人,大概也希望女性的美能带有几分神秘的意味,以担当起提升男人道德的责任。

二随笔性的批评文章贵在透过别人的文字和别人的人生,写出批评家自己对生活的理解和感悟。作为思想深刻犀利、深得人生三昧的小说艺术家,库切在评论荷兰作家、诗人马塞卢斯·艾芒兹的《死后的忏悔》时,颇为奇特地将笔锋岔开,提及艾芒兹讨论屠格涅夫哲学思想的一篇文章,并以撮要的笔法概述了艾芒兹对人生的看法:“人从起初靠虚无缥缈的理想而活着,到后来活得有点自知之明,其间充满了幻灭感和人生痛苦。当人发现了在理想和真正的自我之间横亘着一条不可逾越的鸿沟时,痛苦最为难耐。”库切认为,艾芒兹这一说法强调的是人在自己无意识内心冲动面前的无助感以及在成长过程中痛苦的幻灭感,并且认为这两点在《死后的忏悔》中的叙述人威廉·泰米尔身上都可以找到。库切说:在泰米尔身上,“有着作者艾芒兹自己的影子”。其实,在任何一个文学人物身上,都会或多或少地折射着作者自己的人生况味。想必从库切本人所创作的《耻》等作品中,我们不仅可以看到库切对生活所做的观察,更可以寻绎出库切本人所亲历过的一些东西。在现实的人生中,没人是旁观者,目光犀利的作家更不是。文学作品大多可以当作作家的自叙状来读,批评文字也不例外。研究库切创作的系列小说作品的人,读一读库切的这本文学批评文集,想来一定会有不少意外的收获。

库切的批评文字,风格颇受艾略特和伍尔夫的影响,大都是平易近人的书评,而不是高头讲章式的所谓论文,整体风格就是不造作,且能在寥寥数语中点出某一作家创作的整体风格特点和艺术上的优劣。他在论述某一作家在艺术上的得失时,显得较为审慎,不是孤立地讨论个别作品,而是将其放回到作家全部创作背景上加以考察。比如,他在谈论笛福小说创作的优劣时说,“《鲁滨逊漂流记》是笛福长篇散文小说的第一次尝试,但并非他的最好作品:《摩尔·弗兰德斯》写得要更为连贯有序些;而《罗克萨娜》文体虽有失平衡,但成就更高。”但这并未影响他对笛福的小说创作做出整体评价,他说:“激赏笛福的人不计其数,而能与之媲美的人则寥寥无几。”以不多的语言就能勾勒出一位作家的整体精神风貌,这是库切的一大本领。比如他在谈论威廉·加斯《解读里尔克》时,就说了如下一段话,读来让人特别感到亲切,从中我们既可了解里尔克的部分性格弱点,又可看出里尔克对诗歌艺术的那份虔敬、认真的态度:里尔克向女人求爱,激起她们的热情后又退避三舍,这在里尔克的生活中是常有的事,加斯认为这表明了里尔克的胆怯,表明他寻求的是母亲而不是情人,表明他是个长不大的孩子。这种病症里尔克本人也清楚。他曾经多年(约1902—1910年)深受罗丹(里尔克给他做秘书兼学徒)、塞尚的影响,他为自己未能遵守承诺辩解道,这全是为自己的艺术:让自己沉静下来,断绝社会来往,甚至断绝与情人的来往,这样才能使心灵得到净化,才能以全新的眼光来看世界。后来,他曾以不无怀旧的心情忆及1907年,在这一年中,他彻底断绝一切社交,潜心创作《新诗集》。“在我的心中,人、事皆忘,整个世界就像溪流向我流来,就像日渐变大的使命要我去承担,我不辱使命,镇定自若地去完成这一使命。”他引用贝多芬的话说:“我没有朋友,我必须独自一个人活下去,但我清楚地知道,在我的艺术中,神离我比离其他人更近了。”即使用一般作文法来衡量,以上这段话写得也可说是既有材料又有观点。论材料,那可说是现成的,想必加斯《解读里尔克》中就有许多;论观点,那可说完全是库切自己的。加斯称里尔克为“我那爱吹毛求疵的人”,库切不能容忍加斯以这种讥笑嘲弄的口吻谈论里尔克的人格。他认为,若无真正的艺术使命在召唤,里尔克是绝对写不出《杜伊诺哀歌》《致俄耳甫斯十四行诗》等含义深邃的杰出诗作的。

库切一向认为,写作固然可以自由散淡一些,但当写作的思想前提发生混淆时,写作本身就将成为一项很危险的事业。从库切对里尔克诗作的高度评价看,他对真正的艺术是有着一颗应有的敬畏之心的。这在以游戏文字为主要特征的后现代写作景观里,尤其难能可贵,也是值得爱好文学的人们所大力提倡的。

三库切在书中所论及的作家、作品,背景不一。从区域看,既有欧美的,也有非洲和中东的;而从文学史发展时段看,则既有经典的,也有所谓后现代、后殖民的。文集内容虽然较为庞杂,但作为国际知名小说家、学者,库切在书中始终对人类未来的政治和道德前景深表关注,对小说写作艺术在当今国际文坛的演变以及文学批评中存在的诸多问题,结合具体作家、作品的细致分析,做了非常精到而又有趣的阐述。谈论里尔克、卡夫卡和博尔赫斯的几篇文章,还深入探讨了这几位作家的作品在被翻译成英文时出现的一些问题,库切就有关问题所发表的意见,有的颇具方法论意义,值得文学翻译家和翻译批评家们的注意。作为一篇简短的译序,这里就不展开讨论了。细心的读者阅读本书时,颇可留意,或许不无启发。

我在翻译库切的这部文集前,只读过他的《耻》和卢丽安、段枫等学者撰写的有关库切的部分学术论文。接受翻译该书的任务后,才把汉译本《男孩》《青春》和《慢人》等找来读了一遍。收获虽不在翻译实践方面,但使我得以近距离地略窥库切的小说艺术。应该说,阅读这些汉译作品对我翻译《异乡人的国度》这部文学评论集帮助是很大的。

最后应该申明的是,库切在文集中所议论到的部分荷兰、南非及中东地区的作家、作品,目前在我国大陆外国文学研究界尚无介绍、研究性文字可供参看。我在翻译时,遇有部分作家、作品名无从查考的,只好自拟译名;文集中涉及的部分作品的情节介绍乃至篇幅较短的作品引文,也只能根据库切的英文表述和转述来理解,并勉强予以翻译,其中一定掺杂不少译者个人臆断的成分,由此造成的不妥及错译之处在所难免,望读者不吝赐教。

汪洪章2010年元月5日于复旦大学外文学院我想进一步探讨一下上述两种阅读法,即超验的、诗意的阅读法和社会文化阅读法,使其更加贴近我们的时代,我想以我个人经历为例,这样做也许在方法上会显得不够谨慎,但颇能生动地说明一些问题。

1955年,我十五岁。这年夏天的一个星期天下午,我正在位于开普敦郊区的我们家后院里闲荡,当时不知做什么好,内心烦闷是当时的主要问题。可就在我闲荡时,突然听到从隔壁人家传来的音乐,这音乐勾魂摄魄,直到曲终,我都待在原地,不敢呼吸。音乐如此打动我,这还是我平生以来从未有过的事情。

我当时听到的录音是用羽管键琴演奏的巴赫的《平均律钢琴曲集》中的一首。我是后来比较熟悉古典音乐时才知道乐曲的名字的,而当时,十五岁的我对所谓“古典音乐”多少持有怀疑甚至敌视的态度,所以乍听时,只知是“古典音乐”,具体名字当时并不知道。隔壁人家住着一些流动性很大的学生,那位播放巴赫唱片的学生后来一定是搬了出去,要不就是不再喜欢巴赫了,因为后来再也没有听到过,尽管我有时竖着耳朵听也听不到。

我不是出身于音乐世家,我所就读过的学校也不提供音乐教育课程,即使提供的话,我也不会去选,因为在殖民地,古典音乐总显得有点娘娘腔。我当时可以听得出哈恰图良的《马刀舞曲》、罗西尼的歌剧《威廉·退尔》的序曲、里姆斯基-科萨科夫的《野蜂飞舞》——我当时的音乐知识水平仅此而已。我们家没有乐器,也没有唱机。广播里成天播放无精打采的美国流行音乐(乔治·梅拉克里诺和他的弦乐曲乔治·梅拉克里诺(GeorgeMelachrino,1909—1976),生于伦敦,善于演奏小提琴、双簧管、单簧管和萨克斯管。二战后常在英国广播公司和美军电台作广播演出,尤以轻音乐著名,略与曼托瓦尼齐名。),但对我的影响不大。

我在这里所描述的是艾森豪威尔时代的中产阶级的音乐文化。这种音乐文化在当时英国前殖民地国家中均可找到,而这些殖民地国家当时正迅速成为美国的文化行省。这种音乐文化的古典成分也许来自欧洲,但其中的欧洲成分,由于波士顿流行音乐人的介入,某种意义上已成为改编过了的东西。

下面接着说那天下午我在我家后院所听到的巴赫音乐,因为从那以后一切都变了。那是我获得启示的一刻。我不想说这种启示与艾略特所获得的启示有所相同——因为我怕这样说会有辱艾略特在其诗作中所盛赞的神启时刻——不过那种启示对我来说的确意义重大,我平生还是第一次经历经典的震撼。

巴赫的音乐一点也不晦涩,其中绝无哪种音步会神奇到无法模仿的地步。然而,当其音乐的音符在时间中展开时,你会突然觉得其构成过程已不仅仅是部分与部分的简单联结,其不同部分似乎已构成更高性质的整体,这一整体,我只能以类比的方法来加以描述,其起承转合的思想表达已经逸出了音乐的范围。巴赫在音乐中思考,而音乐则通过巴赫来思考自身。

我在我家后院中所获得的启示,是我成长过程中的一件大事。现在我想重新审视一下那一重大时刻,我将把我在上面关于艾略特所说的话作为审视自我的参考框架,把作为外省人的艾略特看作是我自己的榜样和影子。同时,我在重新检讨那一时刻时,将以更加怀疑的心态,涉及当代文化分析所常谈到的有关文化和文化理想的问题。

我想问自己一个不够成熟的问题:假如我说,是巴赫的灵魂越过两个多世纪,漂洋过海,将某些理想放在我的面前;或者说,我那重大时刻来临之际所发生的一切,恰恰就是我象征性地选择了欧洲高雅文化,并掌握了这种文化的代码,从而使自己走上了一条道路,这条道路将我带出了我在南非白人社会所属的阶级地位,并最终使我走出了一条历史的死胡同(以我个人当时的感觉,一定会以为自己正身处这样的死胡同)——不管这样的内心感觉当时有多模糊而说不清——这条道路领着我,最终同样具有象征意义地使我登上了这个讲台,面对一批来自不同国家的听众,谈论巴赫,谈论T.S.艾略特,谈论何为经典等问题。假如我如是说,真的就不是废话连篇、毫无意义吗?换句话说,我那经历真的就是自己当时所理解的东西吗?真的就是毫无利害关系、某种意义上是无我的审美体验?会不会是某种物质利益羞羞答答的表达?

这类问题人们常常会以为只有当事人自己才能回答,然而,并不意味着别人就不能问这样的问题。要问这样的问题就得问到点子上,问得尽可能清楚些,充分些。现在,为了把问题问得清楚些,就让我在此问一下:我在谈到经典跨越两个多世纪仍使我激动不已时,我究竟想说什么?

在以下三层意思的两层上,巴赫的音乐可说是经典。第一层意思:经典不受时间约束,它对后代来说仍有意义,也就是说,它是“不朽的”。第二层意思:巴赫的部分音乐作品属于通常所谓的“经典”,它们构成欧洲音乐宝藏中至今仍被广泛演奏的一部分,即使演奏的场次和听众人数都不一定特别多。第三层意思是巴赫未能满足的,因为他与十八世纪第二个二十五年欧洲艺术中所谓古典价值的复兴毫不相干。

对新古典主义运动来说,巴赫不仅年纪太大,未免过时,他的知识渊源和整个音乐趣味也都属于一个即将消逝的世界。根据常人略带浪漫色彩的描述,巴赫活着的时候,尤其是在晚年,声名不彰;死后更是完全被人遗忘。八十年以后,主要是由于费利克斯·门德尔松的热烈颂扬,巴赫的声名才得以复活。此外,据说在其后的几代人中,巴赫的作品几乎根本算不上经典:他不仅算不上新古典主义者,而且,他的作品在后来几代人中也引不起共鸣。他的音乐作品未曾出版,也很少被人演奏。他部分地属于音乐史,他只是一本书中的一条脚注所提到的名字,仅此而已。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价