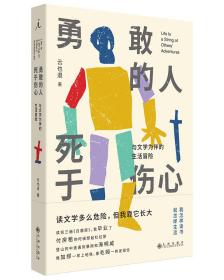

勇敢的人死于伤心

全新正版 极速发货

¥ 24.22 4.9折 ¥ 49 全新

库存8件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者云也退

出版社九州出版社

ISBN9787510880056

出版时间2020-01

装帧精装

开本32开

定价49元

货号1202616022

上书时间2024-06-06

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

导语摘要

这是一本与阅读有关的个人回忆。作者从儿时看过的动画片、连环画和漫画写起,回思求学、工作、旅行、搬家、社交的种种经历,从读到的故事情节、喜欢的作家和亲身接触到的人与事物中,也从在自己身上发生过的斑斑小事之中,探寻内心成长的踪迹,试图给命运绘出一个漂亮的形式。

命运需要这样的形式,在作者这里,它只能以文字来完成。书中所叙述的作家,从外国的康拉德、帕斯捷尔纳克、加缪、海明威、怀特到中国的陈忠实,他们的写作,都在作者经历的某个阶段点燃了他对勇敢的认识,而作家们所讲述的故事里,主人公的失败,或一桩桩事业的落空,又一再呼应了作者心中对生命的悲剧感。作者说,读书让他在认识人本质的卑微的同时,继续对人抱有想象,在彻底的虚无心态之中留住梦想和激情。《勇敢的人死于伤心》所记录的,正是抵达这一内心状态的过程。

作者简介

云也退,生于上海,自由作家、书评人、译者,开文化专栏,写相声剧本,出版有非虚构作品《自由与爱之地:入以色列记》,另有译作《加缪和萨特》《责任的重负:布鲁姆、加缪、阿隆和法国的20世纪》《开端》等。

目录

i 序 “所有的人都不会死”

Part 1

003 当一个丑人悲伤

013 在公鹅的脊背上

021 然后,他就无动于衷而又心不在焉地离去

029 图尔尼埃与我的想象之死

039 我引以为豪壮的是看过三遍《白鹿原》

051 看透克里玛

063 冬天在康拉德那里终结

Part 2

077 都是谋生,都是谋生

085 黎明时的人群奔醒宁寂的星球

099 而旱鸭子将撞碎在海涛里

113 舌头迈开小碎步的空空如也的人

123 送别波德莱尔

137 回不去的拜占庭—怀念刘苇

Part 3

145 烧不烂的保险柜

157 瑞士人,瑞士人

165 插曲:杜拉斯

169 桃花潭畔读亨德森

177 雷蒙德·卡佛,刚刚好的出场者

191 圣地亚哥在山上

197 毛姆会怎样用手机?

Part 4

209 勇敢的人死于伤心

219 骄傲如血

231 被判幸福

247 别来无恙,奥威尔

269 他们未遂的梦想,和与我擦肩而过的劫数

281 候鸟的许诺

291 圣地与坟茔

303 一个幸存者所有的纠结

313 尾声 好一张做梦的床

321 跋 我热爱平地惊雷,也相信水滴石穿

327 附注

内容摘要

这是一本与阅读有关的个人回忆。作者从儿时看过的动画片、连环画和漫画写起,回思求学、工作、旅行、搬家、社交的种种经历,从读到的故事情节、喜欢的作家和亲身接触到的人与事物中,也从在自己身上发生过的斑斑小事之中,探寻内心成长的踪迹,试图给命运绘出一个漂亮的形式。

命运需要这样的形式,在作者这里,它只能以文字来完成。书中所叙述的作家,从外国的康拉德、帕斯捷尔纳克、加缪、海明威、怀特到中国的陈忠实,他们的写作,都在作者经历的某个阶段点燃了他对勇敢的认识,而作家们所讲述的故事里,主人公的失败,或一桩桩事业的落空,又一再呼应了作者心中对生命的悲剧感。作者说,读书让他在认识人本质的卑微的同时,继续对人抱有想象,在彻底的虚无心态之中留住梦想和激情。《勇敢的人死于伤心》所记录的,正是抵达这一内心状态的过程。

主编推荐

★ 一本另类的文学指南——当文学成为生命的一部分,了解自我就是重温读过的每一本书不是传统的书评集,也不是简单的书评文章结集;不是依据文学史脉络的著作品评,也不是板起面孔的“文学批评”,而是站在文学作品之内,在作家的心中发言,同时又在自己的生活里尽力呼吸,写下自己如何与文学一路相伴,获得力量,一点点长成今天的模样、成为自己:“(那些)书、故事和作者,基本上都已连同原书的模样一起变成了个人心智的一部分。”★一本真正意义上打通“文学”与“生活”的界限,用真实的成长经验回答“文学有什么用”的有用之书。作者笔下提及的作家、作品,不再只是文学目前的一个个条目,也不再只是我们拿出去以供谈资的“知识”、“故事”,他们的故事,他们的文字,他们笔下塑造的人物,切实帮助了作者理解、面对生活中所有看似琐碎的、与常人无异的困境、挫败(求学、工作、旅行、搬家、社交的种种经历);康拉德、帕斯捷尔纳克、加缪、海明威、怀特,不再只是距离我们遥远的作家、而是坐在我们身边可以一起谈心的老朋友——你走过的那些路,吃过的那些苦,无以言说的委屈,不管在其他人看来多么稀疏平常、狗血套路,在他们那里,都能得到真诚的回应。那些路,他们也都走过,那些经验,他们都曾体会,并且在文学中尝试面对、表达,以及抵抗、超越,他们是真正的勇敢者。★ 数十年阅读经验积累而成零门槛“文学书入门清单”——一部活泼有趣,从“我”出发的文学启蒙书这本书是云也退个人的“文学回忆录”,是作者积累了数十年的阅读经验,按照自己的脉络重新编织的文学史,作者不是简单地罗列知识,而是将作家个人的生命历程与其文学创作结合在一起,将作家本人的文学书写与其同时代及同个文学传统下其他作家的书写放在一起综合考量,尽复原文本产生的时空背景,是有智识、有历史感,溢出文学边界、有个人独立见解的私人阅读史。对普通读者来说,也是一部活泼有趣,有个人色彩的文学启蒙书。

精彩内容

别来无恙,奥威尔放下的时候“咚”的一声闷响,我爱听这动静:背包底部总有几本书,有我自己带上旅程的,也有路上顺手淘的。世博会后,我有两年多的时间经常在路上,长途巴士票、火车票常常往书页之间一夹,所以有那么几次,查票的列车员忽然站到了跟前,我捶胸拍腿地摸不到票,最后总是散开书页,往桌上抖。

下火车的时候,“××欢迎您”和“当心碰头”的字样上下呼应,日光明媚的城市形象广告,和林林总总的提醒夹杂在一起:“您已进入电子监控区”“内有监控,请君自重”。方方的、帽檐突出的探头,小孔一样的隐形摄像头,数量已经超过路灯了。坐在人们看不见的地方,保安员对着一个单调的大屏幕,烟头如同沙漏一样消减他们的时间。

我该感到安全才对。可是不,我会想起乔治·奥威尔。

很想说一声“别来无恙”,但是,唉,不该烦扰他的。他一定被烦透了,只活了四十六岁,也许来到地下还咳个没完,可地上的人们依然时不时提他的名字,还创造了像“奥威尔式生存”这样的词,就好像他是个什么灾星似的。可他分明是先知,典型的先知都会被当灾星处理的,就像预警特洛伊覆灭的卡珊德拉,谁也不拿她当个正常人,就像威廉·戈尔丁(WilliamGolding)《蝇王》里写的那个弱弱的少年西蒙,第一个看到危机,也第一个死。

奥威尔死的时候当然还不知道什么叫摄像头,但大屏幕他是见过的。在他的英国,有一部名叫DangerMouse的系列动画片,戴黑眼罩小白鼠,和他的助手—小侏儒彭福德,就住在一个挂着大屏幕的基地里。时时刻刻地,哪怕正在洗澡,大屏幕都可能突然噼啪地亮起来,然后出现图像,一位永远穿同一套制服的“K上校”语气急迫地说,邪恶的绿贝男爵(一只蛤蟆)又在谋划什么惊天大阴谋了。小白鼠闻警而动,驾着他那辆跑车从伦敦的一个消防栓底下冲出来,彭福德每次上车都是一跟头跌进去的,“嗷”的一声。

K上校是正面人物,可那大屏幕真是越想越吓人。它是不是一种讽刺呢?是不是向奥威尔的致敬?K上校个子庞大却从来不离开办公室,看不见性格,看不见坐姿的变换,而片中的另一个人类却是侏儒,胆怯,说话尖声尖气。他给一个白鼠打下手,却还要担负起拯救世界的任务。

谁也拯救不了世界,可我们能保护自己。奥威尔告诉我,拥有恐惧的人,意味着他率先脱离麻木的大众,认出了威胁自由的力量,并因此变强。他写了极度阴郁的小说,不给希望留一点点活口,他描写了那个总在屏幕里站着、永不休息的“老大哥”,然而,我的热血正是凭着对冷与暗的感知而流动的。秦始皇收缴天下之兵器,铸成十二金人,奥威尔征收恐惧,熔炼成克服恐惧的力量。

***可我也曾是那个惧怕先知的人。

先知都是爱危言耸听的。那本书里的故事情节,在我看来,不仅纯属虚构,而且虚构到了近乎吓唬人的程度。奥威尔夸大其词,他描绘的“大洋国”里所有的角色,从温斯顿·史密斯到他的对手,一出场就已定型,弱者十分矮小,强者则无比霸道,要捏住所有人的命根。作为一个弱者,温斯顿经过抗争后选择听从“新话”,热爱“老大哥”,相信二加二等于五,他活在一座阴暗的海市蜃楼里,在我读过的小说人物中,温斯顿最可怜,也最不真实。

怎么可能呢?基层法院连偷鸡摸狗之事都处理不过来,可强大无朋的统治中枢却决意干涉人的床上动作,这样的社会焉能存在?谁能无所不在?而无所不在的人,真会那么执拗地、不知疲倦地监视所有人吗?还有,怎么可能有像茱利亚那么积极的眼线,为了养肥一条大鱼,像年画里的娃娃一样捧着它去向主子邀功,而主动给温斯顿送上身子?这样的事情怎么可能发生?

我断定,奥威尔是在一种极端的心境下写的这本书,他要找个渠道把一肚子的负能量吐出去,还要吐成一个有模有样的造型。

一个有负能量的人,就要产生受迫害妄想。我至今都这么认为,以至于每次接触到奥威尔的其他作品,我就忍不住推荐给别人—它们为我消磁,消《一九八四》的磁,更消《动物农庄》的磁。我看透了《动物农庄》的恶毒:将猪设定为独裁者—为什么不是马,不是狗,不是牛?还不是因为猪的形象最差,所以读者很容易接受书中的暗示,即独裁者就是些脑满肠肥、一肚子坏水的主儿。就这么简单吧,你最惧怕什么样的人,就会把现实中口碑最差、形象最差的生物安在他的头上。

好在奥威尔还有很多可爱的时刻,绝不在他“反乌托邦”时发生,而是来自他讲述自己的故事的时候。在《巴黎伦敦落魄记》里,他写自己落入伦敦的收容所,被赶去检查身体的经过,其细节毕现,夹着总是那么到位的议论:我们赤身露体,战战兢兢地在走廊排好队。你想象不出我们看上去多么狼狈不堪,站在那儿,暴露在光天化日之下。流浪汉的衣着很寒酸,但掩盖了更糟的事物。要了解他真实的、毫无掩饰的一面,你必须看到赤身露体的他。看着他那双平足、鼓胀的肚子、干瘪的胸膛和松弛的肌肉—各种孱弱的体格特征你都可以看到……有两个人绑着疝气带,至于那个七十五岁的木乃伊一般的老头,你不禁会怀疑他能不能每天赶路。

他的“你”总是出现在恰到好处的地方:“你想象不出”“你必须看到”“你不禁会怀疑”。人称的转换不仅仅是为了拉拢读者—不仅仅是!他是在追求全面审视自己,所以总在以脚跟为立轴做三百六十度旋转,以自身为对象作远远近近的观察:“你”来了,“你”看看我,再想想自己。难怪奥威尔不论是写别人还是写自己,都带着某种收容所式的无情,某种特别干燥的幽默感,剥下皮囊,露出原形,让人回归他原本的也是十分可笑的样子。

毛姆说过:当你自谦时,你乐于看到别人的表情,但当别人把你自谦的话当真,你就要火冒三丈。我曾想,我是不是常常因为一个人过得很惨才开始喜欢他,我是不是太容易相信那个低微的奥威尔了?

低微有时是一种讹诈。瘦骨嶙峋、疤疤结结的手,只有三根手指的巴掌,刚刚长出新皮的残肢,都是讹诈,是有预谋的惊吓,我从来别过脸去看都不看一眼,但是,遇到傍晚街头的萨克斯风手,却很乐意去往那乐器盒里扔一张钞票。是啊,低微者也该形象健康、多才多艺才是,否则哪有脸面出门乞讨呢。或者就像奥威尔,用他低微的表现来取悦于人,这多好。

但同理心在某个深处滋长。他有一则单篇随笔TheSpike(通译《收容所》),首发于1931年4月,后来的《巴黎伦敦落魄记》即以它为基础而写,我读它的时候,发现我喜欢的并不是惨状本身,而是他那种独特的输出文字的方式。比如他说,进收容所前他身上有八便士,经人提醒,他把钱找了个树洞藏起来,“上面放上一块石头做标记”;收容所牢房很小,没灯,倒也没有臭虫,还有床架和草垫,“这是少有的奢侈品”;早晨起来去“吞早餐”,遇到不好的面包,因为收容所长头天晚上就把它们切片,“结果硬得像船上的饼干”;《巴黎伦敦落魄记》里七十五岁的老爷子,在这篇文章里少了一岁,他眼泪汪汪的,另一个流浪汉则“活像早期油画里拉撒路的尸体”。

他写得很平静,即使打比方,也总是找来最为贴切、尺寸质地和本体完全一致的喻体,这可不是一个仅仅在收容所里待过一下的人能写的,也不是一个仅仅想揭露一个外人不了解的世界,或者仅仅想表示对穷苦人的同情的人(我过去就是这么认为的)会去写的。他写现实,却凭着一副不经意的、并非牢骚的样子,夹枪带棒地把很多东西,就比如船上的伙食,都给撂倒了。一种冷淡至于冷酷的笔法,可有时又远远爆出一声惊雷,尽管他把人写得又滑稽又可怜,“一半人早就该进医院”,但看他说那几个人是他“脑海里永远抹不掉的形象”时,我竟心生感动。

一个人永远忘不了的,顶好是那些美丽的对象吧。我也愿意告诉别人,在码头上被一大群鸽子围住是种什么样的喜悦,以及透明的温泉水、高耸的雪山、形如猛虎的礁石蹲踞在海畔,等等。至于人,还是等日久见其心后再作考虑也罢。然而,在《向加泰罗尼亚致敬》的第一页,奥威尔描写一名意大利民兵,似乎没怎么接触就给下了断言:“他干得出杀人的事情,为朋友愿意两肋插刀”,“既正直坦率,又凶残暴虐”。他让他难忘,明明一想起来就会生出恐惧,却还要止不住地想。

以同等的狠辣,奥威尔紧跟着就观察自己:同民兵握手后,他感叹“对一个陌生人你会感受到那股情谊,真是太奇怪了!似乎在那一瞬间我和他的心灵跨越了语言和文化的沟壑,结为了亲密伙伴。我对他颇有好感,希望他也对我有好感”。然后感性下台,理性登场发言:“我知道,如果我要保留对他的好感,我就不能再和他接触。”转折,从动辄杀人转到两肋插刀,从好感转到不再接触。奥威尔忠实地、一点一滴地勾勒内心所有的变化,这简直是残酷,哪是一般人能受得了的。一个一面之交的民兵就能让他难忘,而一部《向加泰罗尼亚致敬》让我一头栽进了奥威尔的世界,彻底地沉迷。读那书的时候,有一个概念刚开始流传—非虚构,透着一种对虚构的排斥,就好像“逆生长”透着对正常生长的鄙夷似的。我时常劝止别人买写作教程的企图,说只要读奥威尔就行,他写出了最好的非虚构,够尖锐也够动人,后无来者。

洞察一切并述说一切,这种雄心令我激动不已,这个“一切”既包含别人又包含自己,既包含现在,又不放过哪怕仅仅一秒钟前的过去。在他这里,没有一种情绪是可以豁免于反省的,相反,立场和倾向性降低到了零。在巴塞罗那,佛朗哥的军队占领了全城,奥威尔看到这些“敌人”训练有素,军容远比乌合之众的共和军齐整,便“忍不住喜欢上了他们的样貌”。这就是一种完全无立场的、对自身沉迷的视角。他脑子里未必有“客观中立”这四个字,可他自觉地对一个东西作远近高低的观察,因此,每一次作为当局者讲述了现场后,他还要去想象在场的其他人:当我回首往事,在我的记忆中挥之不去的是当时无意间接触的一些人,是我突然间向那些没有参加战斗的人投去的匆匆一瞥—对他们而言,整件事情只是无意义的骚乱……***别来无恙,奥威尔。你的记忆有没有过载?这世上还有没有一个人,是你不能从其身上找出互相矛盾的品质来的呢?杀人如麻却忠肝义胆,正直坦率又凶残暴虐,小肚鸡肠兼大大咧咧。而在看明白这些之后,你又如何在你的世界里安放自我?

而自我又是什么东西呢?

我常常说起,幼儿园窗口外的工地上,那个被蒸汽锤一下一下地打入地下的地桩。那时何来的自我,可真要追根溯源,我可以毫无扭捏地讲:啊,那画面象征着我们进入社会的过程—被锤下去,越来越动弹不得。自我就是这么产生的,被动地、无奈地、心有不甘地产生。可是,能够泰然自若地援用隐喻,事情就不会有多严重。若真是在打骂中、在被不停地诅咒中长大的人,恐怕迟迟不会思考什么是自我。

再读奥威尔,我就觉得他并不太悲惨了。《收容所》里的他谈不上有多悲惨,因为那其实是他的一次卧底体验,他想了解他还未至于沦入的真实的底层。而《射象》呢?他的自我浮现在这篇著名散文的第一句,带着满满的惨意:“在下缅甸的毛淡棉,我遭到很多人的憎恨—在我一生之中,我居然这么引起重视,也就仅此一遭而已”。“一生”,“仅此一遭”,别人使出这种夸张的表述手法,我就抹头不看了,心知此人有问题,要么心智要么表达,两者至少居其一,可为什么奥威尔总能让我感到一种莫名的振奋?

当自我从文字中浮现,不管它正在经受什么,总归是带点骄傲,是昂着头的。总是在书写个人惨境—包括内心那抑扬不定、反复纠结的感情—的时候,其貌不扬的奥威尔变成了一个魅力四射的人。从他的传记里,我看到他短短的一辈子里没有多少真正快乐的体验,而个人条件也不允许他快乐:身体羸弱,住房局促,手头拮据。说实话,他很难从自身找出克服劣势、提振士气的因素,他的自我只能是苦着脸出场的。“惨”就搁在那里,可他不愿卖,仅供瞻仰与体会。

做一个受害者多么容易,把受害写下来也不难。在早年的另一部小说《让叶兰继续飘扬》中,奥威尔特意点出,男主角戈登虽深味贫寒的滋味,但他的痛苦跟势利有直接的关系:一个大人是很难想象当一个孩子懂得贫穷的含义后,势利会对他的心灵带来多么大的痛苦。在那些日子里,特别是在读预科学校的时候,戈登的生活就是在不停地伪装,骗别人他的父母很有钱。啊,那些日子他受尽多少侮辱!比方说,每学期开学时他得向校长交待他带了多少钱回学校,当你交代的金额少于十先令时,其他男孩子就会瞧不起你,揶揄羞辱你。还有一次,同学们发现戈登穿的是现成做好的西装,只值三十五先令!戈登最担心的就是父母来探望他。那时候戈登还是个信徒,总是祈祷父母不要到学校来,尤其是他的父亲,他是那种让你无法不觉得害臊的男人,面容苍白沮丧,弓腰耸肩,穿着寒酸过时的衣服,看上去就是个忧郁无聊的失败者。

有些人一旦写作,就借助“字遁”,与他所描述的对象脱开了关系,仿佛所写的都是别人的事;有些人写什么都是自己,但也仅仅是自己。虽然托身于一个名叫戈登·康斯托克的男人来写自己的事,但诚实的奥威尔从未轻易放过自己,他就像推敲意大利民兵那样推敲自己,内外审视,反复检验,不允许其中掺杂哪怕半点乡愿,半点情不自禁的“挟私”的意图。

“势利”二字是多么刺眼。好比说,有几个书写失恋的作者,敢于去深挖自己的嫉妒呢?顶多也就描写无聊吧,受害者的境况让他们陷于陶醉的结果。可是,如果你不敢亲手掰碎这无聊,辨析其中的恼火、思念、失落、嫉妒甚至沾沾自喜,你有什么理由去写作?对于戈登来说,势利不只来自他人,也同样来自自身,他人的慢待让他痛苦,而他以欺骗来抵抗,又令痛苦加倍。他憎恶别人,也憎恶软骨头的自己,又为自己不得不憎恶自己而感到痛苦。当他正为这痛苦百般纠结,无从释解,他的父亲,用中国人的经验想象一下,穿上家里最合体的一身衣服,带着一嘴乡音,拎着土特产就来了。

他就把自我安放在众多想象的目光之下,安放在推敲的波涛之中。

戈登并不是他创造的替身,替他来承担没钱的痛苦,文字里并无半点“看看,这就是我的过去”的骄矫之态—不,他们是同一个人,“戈登·康斯托克”也许曾是埃里克·阿瑟·布莱尔1当初考虑过的笔名,只是最终被放弃。他成了“乔治·奥威尔”早夭的孪生兄弟。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价