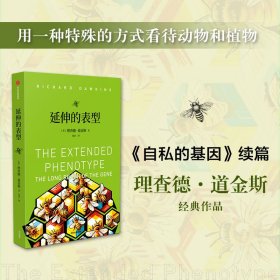

【假一罚四】延伸的表型理查德·道金斯 风君

全新正版书籍,假一罚四,可开发票。

¥ 49.5 7.3折 ¥ 68 全新

库存56件

作者理查德·道金斯 风君

出版社中信

ISBN9787521763423

出版时间2024-05

装帧其他

开本其他

定价68元

货号32033817

上书时间2024-05-23

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

理查德·道金斯(RichardDawkins,1941— )英国皇家科学院院士,牛津大学首席西蒙尼“公众理解科学教授”,演化论生物学家。他是英国著名科学作家,几乎每本书都是畅销书,并经常在各大媒体引起轰动。

2005年,英国《前景》杂志会同美国《外交政策》杂志评选出在世的全球100名有影响力的公共知识分子,道金斯赫然在列。

1976年出版的《自私的基因》是他最重要的代表作,他的基因观念颠覆了我们对自身的幻觉,深刻影响了整整一个时代。

其他主要作品有《祖先的故事》《盲眼钟表匠》《地球上最伟大的表演》《解析彩虹》《魔鬼的牧师》《延伸的表型》《攀登不可能的山峰》等。

?风君,资深译者兼内容创作者,上海交通大学生化与分子生物学硕士,代表译作包括《人工智能时代与人类未来》《小龙虾传》《我们为什么会变老》《仿生投资学》《经济巨擘》等。

内容创作方面,担任“得到”听书栏目品牌解读人、知乎“盐选专栏”作者。自著有《网络新新词典》一书。

目录

序 III

牛津平装版备注 IX

致谢 XI

第1 章 内克尔立方体和水牛 001

第2 章 基因决定论和基因选择论 013

第3 章 对完美化的制约 042

第4 章 军备竞赛和操纵行为 077

第5 章 主动种系复制因子 111

第6 章 生物体、群体和迷因 132

第7 章 自私的黄蜂,还是自私的策略? 160

第8 章 越轨基因和修饰基因 178

第9 章 自私的DNA、跳跃基因,还有对拉马克主义的恐惧 209

第10 章 五重适合度之痛 239

第11 章 动物造物的遗传演化 261

第12 章 寄生虫基因的宿主表型 278

第13 章 远距离作用 302

第14 章 重新发现生物体 330

后 记 351

参考文献 357

延伸阅读 379

术语参考释义 385

内容摘要

《延伸的表型》是英国著名演化生物学家理查德·道金斯的学术作品,是其代表作《自私的基因》的续篇。书中前几章回应了学界对《自私的基因》中各理论的批评,澄清了诸多误解,并扩展了基因的范畴,认为在一个生物体内的基因具有一种影响,它可以超越身体中可见的特征:表型,进而延伸到更广阔的环境之中,它甚至可以包含其他个体。这种基因扩展理论被道金斯成为“延伸的表型”,并早已被证明是非常有影响力的一种基因解读方法,对于我们理解演化和自然世界提供了独特视角。

道金斯通过严谨的论证与生动的思想实验,通过对基因决定论、基因选择论、复制因子、越轨基因、修饰基因、自私的基因、个体适合度、寄生基因等等概念的探讨,通过对共同演化、生存竞争、寄生虫对宿主的操纵、生物对无生命世界的操纵等等现象的分析,在回应他人对前作《自私的基因》演化论观点的批评与误解的同时,深入地阐述了延伸的表型的理念,阐释了到底什么是基因的表型效应,从基因的角度讨论了关于“选择单位”的争论,引领读者以一种不同的方式来看待动物及其行为,来理解进化和自然世界。

本书论述严谨扎实,见解独到深刻,思路清晰,语言流畅,兼具一定的学术深度与可读性,颇具创见,自1982年首次出版以来,就一直是研究新达尔文演化理论的严肃学者的bi读书目,与《自私的基因》《盲眼钟表匠》一起被视为道金斯“遗传学三部曲”。

精彩内容

内克尔立方体和水牛本书可说是一部毫不掩饰的“辩护”之作。在书中,我主张用一种特殊的方式来看待动物和植物,并用一种特殊的方式来思考它们为何会表现出各自特有的行为。我所为之辩护的不是一种新的理论,不是一个可以被证实或证伪的假设,也不是一个可以通过预测来加以判断的模型。如果是上述任何一种情况,那么我同意威尔逊(Wilson1975,p.28)的观点,即“辩护法”是不妥的,应受谴责。但我的情况并不在上述之列。我所倡导的是一种观点,一种看待我们所熟悉的事实和思想的方式,以及一种对此提出新问题的方式。因此,如果读者期待的是某种传统字面意义上“令人信服”的新理论,那他读罢本书一定会有一种“那又怎样?”的失望感。但我并不想试图说服任何人相信任何事实命题的真实性,相反,我只是试图向读者展示一种看待生物学事实的方式而已。

有一种著名的视觉错觉叫作“内克尔立方体”(NeckerCube)。它是一幅线条画,而我们的大脑将其理解为一个三维立方体。但我们感知到的立方体会有两个可能的方向,并且两个方向都与纸上的二维图像同等兼容。我们通常一开始看到的是两个方向中的一个,但如果我们多注视图像几秒钟,立方体就会在我们的脑海中“翻转”,于是另一个明显的方向就会呈现在我们眼前。再过几秒钟,脑海中的图像又会翻转过来,而只要我们盯着这幅图,它就会继续交替翻转。关键在于,这两种对立方体的感知都不是唯一正确或“真实的”,它们同等正确。同样,我无法证明书中所提倡的这种对生命的看法——我权且称之为“延伸的表型”——是否比正统的观点更正确。这是一种不同的观点,不过我猜想,至少在某些方面,它提供了更深刻的理解。但我也不确定,是否有任何实验可以证明我的观点。

我将要在书中探讨的现象——协同演化、“军备竞赛”[1]、寄生虫对宿主的操纵、生物对无生命世界的操纵、最小化成本和最大化收益的经济“策略”——都是我们早已耳熟能详,而且已经得到深入研究的主题。那么,读者为何还要拨冗继续阅读本书呢?我倒是很想借用斯蒂芬·古尔德[2]那本更有分量的著作(1977a)中那开门见山式的恳求,简单地说一句,“请阅读这本书”,你自然就会发现为什么值得费心去做这件事。不幸的是,我并不像他那样具备此等信心。我只能说,作为一个研究动物行为的普通生物学家,我发现“延伸的表型”这个称呼所代表的观点让我以不同的方式看待动物及其行为,并使自己对其的理解更上一层楼。延伸的表型本身可能并不构成一个可检验的假设,但它在当下改变了我们看待动植物的方式,也可能会使我们构想出之前难以想象的可检验假设。

洛伦茨[3]在1937年发现,我们可以像对待解剖学意义上的器官一样看待某种行为模式。可这并非一般意义上的“发现”,其没有实验结果作为支撑。这只是一种看待已经司空见惯的事实的新方式,但它成为现代动物行为学的主导思想(Tinbergen1963)。对今天的我们来说,它似乎是如此显而易见,以至于很难理解它曾经还需要加以“发现”。同样,达西·汤普森(D’ArcyThompson)[1]1917年著作中的著名章节“变换论”被公认为一项重要的成果,尽管它并没有提出或检验哪怕一个假设。从某种意义上说,任何动物形态都可以通过数学变换而成为其亲缘物种的形态,这显然是不争的事实,不过这种变换是否简单就不甚明了了。实际上,在达西·汤普森给出一些具体的变换例子时,任何一丝不苟、坚持认为科学工作只能通过对特定假设的证伪来进行的读者都会对他发出“那又怎样?”的诘问。如果我们读了达西·汤普森的这一章,然后自问,我们现在知道了多少以前所不知道的东西,答案很可能是“并不多”。但他的文字激发了我们的想象力,让我们得以回过头来,用一种新的方式来看待动物,并以一种新的方式思考理论问题——在此处是指胚胎学和系统发育及两者相互关系的问题。当然,我不会冒昧地将自己这本目前还属默默无闻的作品与一位伟大生物学家的杰作相提并论。我以此为例只是想说明,一本理论性的书,即使没有提出可检验的假设,而是试图改变我们看待事物的方式,也有可能是值得一读的。

另一位伟大的生物学家[2]曾经建议,为了了解实际情况,我们必须对可能存在的情况加以思考:“没有一个对有性生殖感兴趣的务实生物学家有意向去研究具有三种或更多性别的生物体所经历的繁殖会产生何种后果;可是,如果他想理解为什么性别实际上总是两种,恐怕他也别无他法。”(Fisher1930a,p.ix)威廉斯(Williams1975)[1]、梅纳德·史密斯(MaynardSmith1978a)[2]等人均教导我们,地球上生命最常见、最普遍的特征之一,即性行为本身,也不应该被视为理所当然。事实上,与想象中无性繁殖的可能性相比,性行为的存在本身着实令人惊讶。将无性繁殖作为一种假想可能并不算难事,因为我们知道在某些动植物身上,无性繁殖是实际存在的。但是否在其他情况之下,我们的想象力并未得到这样明显的提示?是否存在一些关于生命的重要事实,我们几乎对其置若罔闻,只是因为我们缺乏想象力,无法想象存在于某些可能世界中的另一番图景,就像费希尔所说的“三种性别”?我将尽力证明,这个问题的答案是肯定的。

通过构建想象中的世界,增进我们对现实世界的理解,这就是“思想实验”的技巧。它是哲学家的常用手法。例如,在论文集《心灵哲学》(ThePhilosophyofMind,Glover主编,1976)中,许多作者想象了将一个人的大脑移植到另一个人的身体中的外科手术,他们用此思想实验来阐明“人格同一性”(personalidentity)[3]的含义。有时,哲学家的思想实验完全是虚构的,不可能存在,但考虑到其目的,这一点并不重要。在其他时候,这些实验或多或少以现实世界中的事实为依托,例如“裂脑实验”[4]所揭示的事实。

不妨考虑另一个思想实验,这次的例子来自演化生物学。当我还是一名本科生,不得不写些关于“脊索动物的起源”和其他冷门的系统发育主题的思辨文章时,我的一位导师义正词严地试图动摇我对这种思辨价值的信念。他提出,原则上,任何事物都可以演化成其他任何事物。只要以恰当的次序施加一连串恰当的选择压力,即使是昆虫,也能演化成哺乳动物。当时,和大多数动物学家一样,我认为这种观点显然是无稽之谈。当然,我现在仍不相信会有“一连串恰当的选择压力”,我导师自己也不信。但就原理而言,一个简单的思想实验便可表明它几乎是无可辩驳的。我们只需要证明存在一系列连续的小梯级,从昆虫(比如鹿角虫)一直通往哺乳动物(比如鹿)。我的意思是,从鹿角虫开始,我们可以罗列出一个假想的动物序列,每一个都与该序列的前一个成员相似,就像一对兄弟一样,这个序列将以鹿为终点。

只要我们承认“鹿角虫和鹿有一个共同的祖先”这个众所周知的事实,而不必管为找到这个祖先要回溯多久远,证实这个序列就很容易了。即使找不到其他从鹿角虫到鹿的梯级序列,我们也知道,至少有一个序列必然存在,只要通过一个简单的方法:从鹿角虫追溯到这一共同祖先,然后沿着另一条时间线向前推进到鹿便能得到了。

如此我们便可以证明,鹿角虫和鹿之间存在着一个逐级变化的轨迹,由此可见,任何两种现代动物之间,都存在着类似的轨迹。因此,原则上,我们可以假定,可以人为设计出一系列选择压力,以推动一个谱系沿着这些轨迹中的一条演进为另一个谱系。凭借这种沿着此类轨迹进行的快速思想实验,我可以在讨论达西·汤普森变换时说:“从某种意义上说,任何动物形态都可以通过数学变换而转化为其亲缘物种的形态,这显然是不争的事实,不过这种变换是否简单就不甚明了了。”在本书中,我将经常使用思想实验这种方法。我之所以提前说明这一点,是因为科学家有时会因这种形式的推理缺乏现实性而感到恼火不已。但思想实验不应局限于现实,它们应起的作用是澄清我们对现实的看法。

这个世界上的生命有一个特征,那就是生命物质以被称为“生物体”(organism,也译“有机体”)的彼此离散的形式存在。这被我们认为是理所当然的,就像性的存在一样,但也许我们并不应这样看待它。对功能解释感兴趣的生物学家尤其如此,他们通常假设开展讨论的适当单位是生物个体。对我们而言,“冲突”通常意味着生物体之间的冲突,每个生物体都努力使自己的个体“适合度”最大化。我们承认有像细胞和基因这样的小单位,也有像种群、群落和生态系统这样的大单位,但毫无疑问,个体的“躯体”作为一个独立的行动单位,对动物学家,尤其是那些对动物行为的适应意义感兴趣者的心智有着极大的诱惑。我写作本书的目的之一就是破除这种执念。我想把论述重点从个体躯体上移开,令其不再作为功能性讨论的焦点单位。至少,我想让读者意识到,当我们把生命看作离散生物个体的集合时,到底有多少东西被我们视为理所当然。

我所拥护的论点如下。把适应说成“有利于”某种事物是合理的,但我们最好不要把这种事物看作生物个体。它其实是一个更小的单位,我称之为“主动种系复制因子”(activegerm-linereplicator)。最重要的复制因子便是“基因”或小的基因片段。当然,复制因子并非直接接受选择,而是借由某种指标;也就是说,它们是由其表型效应来进行评判的。尽管当我们出于某些目的而将这些表型效应视为被束缚于某种离散的“载具”(vehicle,也译“载体”),如生物个体之中时,这不失为一种权宜之计,但从根本上来说却并非必定如此。相反,复制因子应被认为具有延伸的表型效应,该效用涵盖复制因子对整个世界的所有影响,而不仅仅是它对其所在的个体的影响。

回到内克尔立方体的类比,对于我想鼓励各位做出的“心理翻转”,我可以做如下描述。当审视生命时,我们首先看到的是相互作用的生物个体的集合。我们知道它们包含更小的单位,我们也知道它们是更大的复合单位的组成部分,但我们的目光集中在整个生物体上。然后,“图像”突然翻转了。那些个体的躯体仍在;它们没有移动,但似乎变得透明了。我们的目光透过它们的外表,看到了其体内不断复制的DNA片段,这令我们豁然开朗,眼中所见的更广阔的世界如同一个竞技场,身处其中的这些基因片段正凭借其操纵技能上演着一幕幕搏杀。基因操纵世界,塑造世界,以便有利于它们自身的复制。它们碰巧“选择”的操纵方式,主要便是通过将物质塑造成被我们称为生物体的巨大多细胞团块来实现,但这不是必然的。这个世界的本质,是复制分子通过施加给世界的表型效应来确保它们的存续。至于这些表型效应恰好囿于我们所说的生物个体的单位中,只是偶然的事实而已。

我们目前还无法理解生物体的非凡之处。对于任何普遍存在的生物现象,我们都习惯于问:“它的存活值(survivalvalue)是什么?”但我们不会问:“把生命物质聚拢到被称为生物体的离散单元的存活值是什么?”我们默认其为生命存在方式的一个既定特征。正如我已经指出的,生物体成为我们探讨其他事物存活值问题时不假思索的主题:“这种行为模式以何种方式对实施这种行为的生物个体有利?这种形态结构以何种方式有利于它所依附的个体?”生物体的行为应有利于其自身的广义适合度(Hamilton1964a,b),而不是有利于其他任何生物或事物,这种观念已成为现代动物行为学的一种“中心原理”(Barash1977)。我们不会问左后腿的行为对左后腿有什么好处。如今,我们大多数人也不会问一生物的行为或一个生态系统的结构对该群体或该生态系统有什么好处。我们把群体和生态系统视为相互争斗或彼此不睦的生物体的集合;至于腿、肾和细胞,则被视为单个生物体中协同运转的组件。我不是要反对这种聚焦于单个生物体的做法,只是想唤起我们对这件被认为理所当然之事的关注。也许我们不应再视其为理所当然,而要开始思考生物个体是否也需要解释其存在的合理性,就像我们发现有性生殖同样需要解释其存在的合理性一样。

在这一点上,虽然偏离主题不免让人厌烦,但我还是得提及生物学历史上的一个偶然事件。上一段我叙述的是主流正统观点:生物个体付出努力,旨在最大化自身繁殖成功的可能性这一“中心原理”,即“自私的生物体”(theselfishorganism)范式,是达尔文的范式,而且在今天仍占主导地位。因此,人们可能会想,这种范式既已大行其道如此之久,恐怕早已经历变革,或者至少已构建了足够坚固的壁垒,使得任何试图打破传统范式的冲击——比如本书所发起的——都显得不值一提。不幸的是,这就是我所提到的历史偶然,尽管确实少有人愿意把比生物体更小的单位看作为自身谋利益的行为主体,但对于更大的单位,情况却并非如此。达尔文去世后的这些年里,他秉持的个体中心立场在生物界竟一溃千里,学者们陷入了草率而无意识的群体选择主义,威廉斯(1966)、盖斯林[1](Ghiselin1974a)等人对此都有精辟的记录。正如汉密尔顿(Hamilton1975a)所言,“几乎整个生物学领域都奔向了达尔文小心翼翼或根本没有踏足的方向”。直到最近几年,大致也就是汉密尔顿自己的思想终于渐为人所知的这些年(Dawkins1979b),这股风气才得以止歇并有所转向。我们顶着老练世故又顽固不化的新群体选择论者的炮火奋力反击,直到最终收复失地,即我用“自私的生物体”这个说法来描述的立场,其现代形式已被“广义适合度”的概念主导。这个阵地能够被攻下殊为不易,且如今尚未完全巩固,可我现在却似乎要匆匆弃守,这又是为何?为了一个翻来覆去、扑闪扑闪的内克尔立方体,还是为了一个被称为“延伸的表型”的玄之又玄的嵌合概念? 当然不是。放弃这些战果绝对不是我的本意。“自私的生物体”的范式比汉密尔顿(1977)所说的“‘为了物种的利益而适应’这一陈旧而又偏离事实的范式”要可取得多。如果有人认为“延伸的表型”与群体层次的适应有任何瓜葛,那便是误解了这个概念。“自私的生物体”和“自私的基因及其延伸的表型”,只是观察同一个内克尔立方体的两种视角。除非读者从恰当的视角着眼,否则他就不会经历我试图帮助他完成的“概念翻转”。这本书是写给那些已接受当前流行的“自私的生物体”观点,而不再固执于任何形式的“群体利益”观点的读者的。

我并不是说“自私的生物体”的观点一定是错误的,但如果将我的主张表达得强势一些,我会说以这种观点看待问题是错误的。我曾经偶然听到一位著名的剑桥动物行为学家对一位著名的奥地利动物行为学家说(他们当时正在争论行为发育相关问题):“你知道,我们真的意见一致。只是你‘说’错了。”而那位温和的“个体选择论者”回应道:“我们确实所见略同,至少与群体选择论者相比是这样。只是你‘看待’问题的方式错了。”

相关推荐

-

【假一罚四】放弃:放弃延伸芳草路刘彬彬

全新嘉兴

¥ 10.90

-

【假一罚四】生命的延伸(日) 中村桂子文

全新嘉兴

¥ 28.40

-

【假一罚四】人的延伸--技术通史胡翌霖

全新嘉兴

¥ 25.20

-

【假一罚四】加法减法口诀表谢莉

全新嘉兴

¥ 1.70

-

【假一罚四】中国历史纪年表方诗铭编著

全新嘉兴

¥ 12.50

-

【假一罚四】图像几表(明) 方以智编

全新嘉兴

¥ 54.90

-

【假一罚四】表号图案/陈之佛全集陈之佛

全新嘉兴

¥ 21.50

-

【假一罚四】一目均衡表黄怡中

全新嘉兴

¥ 55.70

-

【假一罚四】表小姐(全3册)吱吱

全新嘉兴

¥ 63.40

-

【假一罚四】中国历史纪年表编者:万国鼎

全新嘉兴

¥ 9.50

— 没有更多了 —

![【全新正版,假一罚四】老友、爱人和大麻烦[加] 马修·派瑞9787544798501译林](https://www0.kfzimg.com/sw/kfz-cos/kfzimg/19363336/ec517fa93239f8f3_s.jpg)

以下为对购买帮助不大的评价