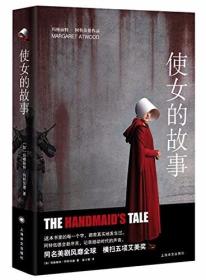

使女的故事

全新正版 极速发货

¥ 27.7 4.7折 ¥ 59 全新

库存107件

浙江嘉兴

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者玛格丽特·阿特伍德

出版社上海译文出版社

ISBN9787532785360

出版时间2020-07

装帧平装

开本32开

定价59元

货号30924277

上书时间2024-10-20

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

导语摘要

\"【编辑推荐】:《使女的故事》是阿特伍德发表于1985年的经典作品,小说中探讨的女性生育自由、代孕、人口衰退、环境恶化等问题在特朗普时代的美国重又引发热议,媒体和公众纷纷宣称,“阿特伍德的小说正在成为现实”,该书甚至超越奥威尔的《1984》,登顶亚马逊畅销书榜首。2017年4月,根据小说改编的同名剧集在Hulu电视网播出,瞬间成为全球热门话题,斩获艾美奖五项大奖,其热度还在不断发酵。随着续作《证言》的出版并斩获2019年布克奖,《使女的故事》再度成为全球关注的焦点。\"

目录

\\\\\\\\\\\\\\\"【目录】:

夜……001

采购……005

夜……039

等待室……045

午休……075

一家人……087

夜……115

产日……123夜 ……163

安魂经卷……171

夜……221

荡妇俱乐部……229

夜……297

挽救……305

夜……331

史料……339\\\\\\\\\\\\\\\"

内容摘要

\\\\\\\\\\\\\\\"【内容简介】:奥芙弗雷德是基列共和国的一名使女。她是这个国家中为数不多能够生育的女性之一,被分配到没有后代的指挥官家庭,帮助他们生育子嗣。和这个国家里的其他女性一样,她没有行动的自由,被剥夺了财产、工作和阅读的权利。除了某些特殊的日子,使女们每天只被允许结伴外出一次购物,她们的一举一 动都受到“眼目”的监视。更糟糕的是,在这个疯狂的世界里,人类不仅要面对生态恶化、经济危机等问题,还陷入了相互敌视、等级分化和肆意杀戮的混乱局面。女性并非这场浩劫中唯一被压迫的对象,每个人都是这个看似荒诞的世界里的受害者。

精彩内容

1夜第一 章我们的寝室原 本是学校体育馆。 那里从前曾举行过比赛,为此,光亮可鉴的木地板上到处画着 直的和圆的线条;篮球架上的篮筐还在,但网早已脱落。 馆内四周是一 溜供观 众坐的看台。 我想我仍可以隐隐约约,如 某种残留影像一 般,闻到一 股刺鼻的汗味、 混杂 着 口香糖的甜味和观 看比赛的女生 用的香水味。 先是电影上才能见 到的穿呢裙的女生 ,然后是穿超短裙的,接着 是穿裤子的,再后来就是只戴一 只耳环、 剪刺猬头并染成绿色的。 这儿想必也 曾举行过舞会。 你听,乐声回旋萦绕,各种无人倾听的声音交叠糅杂 在一 起,一 种风格 重复着 另一 种风格 。 隐约的鼓点,悲苦的低泣,绵纸做的花环,硬纸板做的魔鬼 面具,还有一 个旋转的反射镜球,在舞者身上洒下片片雪花般柔软的亮光。 这里曾经有过性、 寂 寞及对某种无以名状之物的企 盼 。 那种企 盼 我记忆犹新。 那是对随时可能发生 ,但又始终虚无缥缈、 遥不可及的事物的企 盼 。 它永远无法像在停车场上,或是电视厅内那搂 着 我们的腰背或身上其他地方的双手一 样近在眼 前、 可感 可触——声音已经关小,惟 有画面在血 脉偾张、 蠢蠢欲动的肉体前闪现。 那时,我们渴求 未来。 这种贪得无厌的本能究竟 从何而来? 它弥漫在空气中,即使当我们躺在排列成行的简 易行军床上——相互间隔开 着 使我们无法交谈,只有一 心强迫自己入睡的时候,回想起来,它仍在空气中挥之不去。 我们用的是绒布床单,就像孩子们用的那种,还有年代久远的军用毯,上面可见 “美国”的字样。 我们把衣服叠得整整齐齐,放在床脚后面的小凳上。 屋内灯光已经调暗,但没有完全关掉。 莎拉嬷嬷和伊莉莎白嬷嬷来回巡视着 ;她们的皮腰带扣上挂 着 电动赶牛刺棒。 不过她们没有QIANG,即使是她们也 未能得到足够 的信任配以QIANG支。 佩QIANG的只有那些从天使军里挑选出来的警卫,但他们只有在被叫到时才允 许进入大楼 。 我们是不准迈出大门的,除了一 天两次的散步,两个两个地绕着 足球场走。 球场已停用了,周围用铁 栏杆圈起来,顶部是带尖钩的铁 丝网。 天使军士兵背对我们,守在铁 栏杆外。 他们既使我们感 到害怕,同时也 令我们心猿意马,产生 其他一 些感 觉。 但愿他们能转过身来看我们一 眼 。 但愿能与他们交谈。 要 真 能如 愿,我们想,相互就可以做些交换,达成什 么交易买卖的也 说不准,毕竟 我们还拥有自己的肉体。 我们常这么想入非非。 渐渐地,我们学会了几乎不出声地低语。 趁 嬷嬷们没留意的时候,我们会在昏暗的灯光下,伸出手臂 ,越过床与床之间的空隔,相互碰碰对方的手。 我们还学会了解读唇语,平躺在床上,半侧着 头,注视对方的嘴唇。 通过这种方式,我们互通姓名,并一 床一 床地传过去:阿尔玛。 珍妮。 德罗拉丝。 莫伊拉。 琼 。 2采购第二章一 把椅子,一 张桌子,一 盏灯。 抬头望去,雪白的天花板上是一 个花环形状的浮雕装饰,中间是空的,由于盖上石膏,看起来像是一 张脸被挖去了眼 睛。 过去那个位置一 定是装枝形吊灯的,但现在屋内所 有可以系绳子的东西都拿走了。 一 扇窗,挂 着 两幅白色窗帘。 窗下的窗座上放着 一 张垫子。 当窗子微微开 启——它只能开 这么点——徐风飘进,窗帘轻舞,我便会坐在椅子或窗座上,双手交握着 ,静静地注视着 这一 切。 阳光也 从窗户透进来,洒在光亮耀 眼 的细木条地板上,我能闻出家具上光剂 的味道。 地板上铺着 一 张碎布拼 成的椭圆形小地毯。 这是他们喜欢的格 调:既带民间工艺色彩,又古色古香。 这都是女人们在闲暇时利用无用的碎布头拼 缀 成的。 传统 价值 观 的回归。 勤俭节 约,吃穿不缺。 我并没有被浪费。 可为何我仍觉得缺少什 么? 椅子上方的墙上挂 着 一 幅加了框却没装玻璃的装饰画,是一 幅蓝色鸢尾花的水彩画。 花还是允 许有的。 但我想,不知是否我们每个人都是同样的画,同样的椅子,同样的白色窗帘? 由政府统 一 分发? 丽迪亚嬷嬷曾说,就当作是在军队 里服役好了。 一 张床。 单人的,中等硬度的床垫上套着 白色的植绒床罩。 在床上可做的事除了入睡或者失眠,别无其他。 我尽力使自己不要 想入非非。 因为思想如 同眼 下的其他东西一 样,也 必须限量配给。 其实有许多事根本不堪去想。 思想只会使希望破灭,而我打算活下去。 我明白为何蓝色鸢尾花的水彩画没装玻璃,为何窗子只能稍稍开 启而且还装了防碎玻璃。 其实他们害怕的并不是我们会逃走。 逃不了多远的。 他们害怕的是我们会用其他方式逃避,那些你可以用来划开 血 管的东西,例如 锋利的碎玻璃。 不管怎样,避开 这些细节 不谈,这里就像是一 间为无足轻重的访客准备的大学客房,或是像从前供境况窘迫的女子居住的寄宿宿舍。 我们现在正处于这样一 种境况。 对我们中间还谈得上有什 么境况的人而言 ,其境况确已陷入窘迫。 不过,至少一 张椅子,一 束 阳光和几朵花还是有的。 我毕竟 还活着 ,存在着 ,呼 吸着 。 我伸出手,放到阳光下。 照丽迪亚嬷嬷的说法,我不是在坐牢,而是在享受特殊待遇。 她向来对非此即彼 情有独钟 。 计时的铃声响起来了。 这里的时间是用铃声来计算的。 过去,修道院也 曾如 此,而且修道院也 一 样几乎没有镜子。 我从椅子中站起,双脚迈进阳光里。 我穿着 一 双红鞋,平跟 的,但不是为了跳舞,而是为保护脊椎。 同样是红色的手套放在床上。 我拿起手套,一 根手指一 根手指地仔细戴上。 除了包裹着 脸的双翼 头巾外,我全身上下都是红色,如 同鲜血 一 般的红色,那是区别我们的标志。 裙子长及脚踝,宽宽大大的,在乳房上方抵肩处打着 褶皱,袖子也 很宽。 白色的双翼 头巾也 是规定必戴不可的东西,它使我们与外界隔离,谁 也 看不见 谁 。 我穿红色向来难看,这颜色根本不适 合我。 我拿起采购篮,挎在手臂 上准备出门。 房门没上锁 ——我不说我的房间,我不愿这么说。 事实上,它连关都关不紧。 我走进地板光滑的过道,过道中间铺着 一 条窄长的灰粉色地毯。 这条地毯如 同林中小路,又像是王室专用地毯,它替我引路,为我开 道。 地毯在前楼 梯口处折了个弯,沿梯而下,而我也 顺着 它一 手扶着 扶栏下楼 去了。 不知被多少只手摩擦得温暖发亮的扶栏是由一 根完整无缺的树干制成的,有一 百多年的历史。 整座房子是维多利亚时代末期 为一 个大富豪家族建造的宅屋。 走廊里,一 台落地式大摆钟 正一 左一 右地摆动着 ,旁 边一 扇门通往 舒适 温馨的前起居室,里面夹杂 着 肉欲的气息与暗示。 我从未在这个起居室里坐过,只在里面站过或跪过。 走廊的尽头便是前门,门上方的扇形气窗是彩色玻璃的,上面绘着 红色和蓝色的花朵。 走廊的墙上还留有一 面镜子。 当我下楼 时,只要 我侧过头顺着 裹着 脸部的双翼 头巾的边缝望去,便可见 到这面镜子。 这是一 面窗间镜,圆圆的凸出来,活像一 只鱼 眼 睛,而我在里面的样子就像一 个变形的影子,一 个拙劣的仿制品 ,或是一 个披着 红色斗篷的童话人物,正缓缓而下,走向漫不经心、 同时危机四伏的一 刻。 一 个浸在鲜血 里的修女。 楼 梯底下有个挂 帽子和伞的架子,弯木制的,长而浑圆的木杆在顶部稍稍弯成钩子的形状,宛若蕨类植物向外撑开 的枝叶。 上面挂 着 几把伞:黑色的那把是大主教的,蓝色的是他夫人的,而红色的则属我专用。 我没去动它,因为我早已透过窗户看到外面是一 片阳光明媚。 我不知道大主教夫人是否在起居室里,她并非总是坐着 。 有时我可以听到她来回走动的声音,一 脚轻一 脚重,还有她的拐杖轻敲在灰粉色地毯上的嗒嗒声响。 我沿着 走廊经过起居室和饭厅门口,来到门厅的另一 头,开 门进了厨房。 这里面不再有家具上光剂 的味道。 丽塔正站在桌旁 ,桌面是白色搪瓷的,一 些地方掉了瓷。 她和往 常一 样穿着 马大服,暗绿颜色,好像从前外科大夫的褂 子。 那衣服在长度、 样式和遮密程度上都与我的相差无几,但外面多套了一 件围裙,也 不像我们需 戴白色双翼 头巾和面纱。 丽塔只在出门时蒙上面纱,其实没有人会多在乎谁 看到了马大的脸孔。 丽塔把袖子卷到胳膊肘,露出褐色的手臂 。 她正在做面包,这会儿正把面团甩在桌上,最 后揉几下,然后做成需 要 的形状。 丽塔见 到我点了点头,很难说她是在向我致意还是仅仅表示看到我了。 接着 ,她把沾满面粉的手往 围裙上擦了擦,便到抽屉里找代价券的本子。 她皱着 眉,撕下三张给我。 而我在想,假如 她肯笑一 笑,那副面容一 定很慈祥。 但她皱眉头并不是冲着 我这个人来的,她只是不喜欢红衣服及其所 代表的含义罢了。 在她看来,身着 红色的我也 许会像传染病或厄运一 样殃及他人。 有时我会站在关上的门外偷听,这种事要 是放在过去我决不会干。 我不敢长时间偷听,生 怕被人逮个正着 。 有一 次我听到丽塔对卡拉说,她可不会这样作践自己。 没人强迫你,卡拉说,不管怎么说,如 果是你的话,你会怎么做? 我宁 愿去隔离营,丽塔说,可以选择的。 同那些坏女人呆在一 道,最 后饿死? 天知道还有什 么下场。 你才不会那么做呢! 卡拉又说。 那会儿,她们正边聊天边剥豆荚,即便是隔着 那几乎紧闭的房门,豆粒落入铁 碗时清脆的声响依然清晰可闻。 接着 只听丽塔嘟 囔了一 声或是叹了口气,不知是同意还是反对。 不管怎么说,她们这么做是为了我们大家,卡拉又接下去说,起码 话是这么说的。 假如 我再年轻十 岁 ,假如 我还没结扎,可能我也 会那么做,其实并不是太坏嘛,毕竟 不是什 么苦力活。 反正幸亏是她不是我,丽塔正说着 ,我推门进去了。 霎时间,两人脸上显出一 副难堪的表情,那副模样就像是女人们在别人背后飞短流 长,却发现被当事人听了去一 样,但与此同时,也 流 露出一 丝不以为然的样子,似 乎她们有权利这么做。 后来那一 整天,卡拉对我比平时客气多了,丽塔则更阴沉着 脸。 今天,无论丽塔如 何拉长着 脸,紧绷着 嘴,我还是想留在厨房里。 再过一 会儿,卡拉也 许就会从房子里别的什 么地方带着 柠檬油和除尘器进来,而丽塔会去煮咖啡——在大主教们的家里还是能喝到纯正咖啡的——而我们便会坐在丽塔的桌旁 聊天,虽然那桌子并非真 正属于丽塔,就像我的桌子也 并不属于我一 样。 我们的话题一 般都是关于小病小痛什 么的,脚痛啊,背痛啊,还有我们的身体像顽皮孩子一 样给我们添的种种小乱子。 我们不时和着 对方的话语颔首示意,表示赞同,是的,是的,一 切我们都心领神会。 我们会互相交流 治病良方,争先恐后地诉说自己遭受的各种病痛。 我们语气温和地相互诉苦,声音轻柔低沉,带着 一 丝哀 怨,就像鸽子在屋檐下的泥巢里呢喃低语。 我们有时会说:我明白你的意思,或者用一 种偶尔从老 人们那里还可以听到的奇怪说法:我听出你是哪儿人了。 好像声音本身就是个远道而来的游客。 可能真 是如 此,就是如 此。 过去我何其鄙视这样的谈话,如 今却对它求 之不得。 至少它是交谈,是一 种交流 。 有时,我们也 嚼 嚼 舌根。 马大们知道许多事情,她们常聚在一 起聊天,将各种小道消息从一 家搬到另一 家。 毫无疑问,她们也 像我一 样常常隔门偷听,并具有眼 观 六路的本领,不用看便能把一 切尽收眼 底。 有时我能从她们的窃窃私 语里捕捉到只言 片语。 诸如 :知道吗,是个死胎哎。 或者:用毛衣针刺的,正对着 她的肚子,一 定是嫉妒昏了头才干出这种事。 要 么就是些令人神往 的奇闻逸事:她用的是洁 厕水,简 直神了,你们可能会想他怎么会尝不出来? 他一 定是烂 醉了;不过到头来她还是被发现了。 有时我会帮丽塔做面包,将手插到柔软、 温暖并富有弹性的面团中去,体会那种如 触摸肌肤般的感 觉。 我渴望触摸除了布料和木头之外的东西,我对触摸这一 动作如 饥似 渴。 但即使我开 口要 求 ,即使我不顾体面,低声下气,丽塔也 决不肯让我碰她一 下。 简 直像惊弓之鸟 。 马大们是不可向我们这类人表示亲善的。 亲善是指情同兄弟 。 这是卢克告诉我的。 他说找不到与情同姐妹相对应的词,只能用拉丁 语sororize(结为姐妹)这个词了。 他喜欢对此类细节 探本求 源,如 词语的派生 、 稀 奇的用法等。 我常笑他迂 腐。 我从丽塔伸过来的手中接过代价券,上面画着 用它们可换得的物品 :一 打鸡蛋、 一 块乳酪,还有一 块褐色的东西,想必是牛排吧。 我收起代价券,放在袖口带拉链的袋子里,那里还放着 我的通行证 。 “告诉他们,蛋要 新鲜的,”丽塔说,“别像上次那样。 另外,告诉他们,鸡必须是童子鸡,不要 母鸡。 告诉他们这东西是给谁 买的,那样他们就不敢瞎对付一 气了。 ”“好吧,”我回答道。 我板着 脸没笑。 干吗要 去讨好她呢? 第三章我从后门出去,走进面积很大、 干净 整洁 的花园。 园子中央有块草坪和一 棵柳树,柳絮正漫天飞舞。 草坪边上围种着 各式各样的鲜花,黄水仙花期 将尽,郁 金香正竞相绽放,流 芳吐艳。 鲜红的郁 金香茎部呈暗红色,似 乎被砍断后正在愈合的伤口。 这座花园是大主教夫人的领地。 我透过屋里的防碎玻璃窗,常看见 她在花园里,双膝跪在垫子上,头戴花园里摆弄花草时用的宽大草帽,脸上遮盖着 浅蓝色面纱。 她身旁 搁 着 一 只篮子,里面装着 大剪刀 和几条系花用的细绳。 吃力的挖土 任务通常由一 位分配给大主教的卫士完成,大主教夫人则在一 旁 用拐杖朝他指手画脚。 许多夫人都有类似 的花园,这里是她们发号施令、 呵护操心的地方。 我也 曾有个自己的园子。 那新翻过的泥土 的清香,那圆圆的植物球茎捧在手心的饱满感 觉,还有那种子漏过指缝干爽宜人的沙沙声响,这一 切我都记忆犹新。 那样的时光总是过得飞快。 有时大主教夫人会让人搬出椅子,在花园里坐坐。 远远望去,显得无比静谧、 安宁 。 她这会儿不在花园里,我开 始猜想她会在哪儿,我可不愿冷不防地撞见 她。 也 许她正在起居室里做针线活,患关节 炎的左脚搁 在脚凳上;也 许她正为在前线作战的天使军士兵织围巾,我很怀 疑她织的围巾在士兵们那儿能否派上用场,不管怎么说,它们实在是太过精美了。 她看不上其他夫人织的十 字和星 形图案,嫌它们太过简 单。 她织的围巾两端不是杉树,就是飞鹰,要 不就是样子呆板的人形图样,一 个男孩,一 个女孩,一 个男孩,一 个女孩。 这样的围巾适 合给孩子用,对大人根本不合适 。 有时我想这些围巾压根儿没送 到天使军士兵手里,而是拆成线团,重新再织。 或许这纯粹是为了让夫人们有事可干,让她们有目标感 ,不至于成天无所 事事、 百无聊赖。 我羡慕大主教夫人的编织活,生 活中能有些轻而易举就能实现的小目标是多么令人惬意啊! 她究竟 嫉妒我什 么? 不到迫不得已,她从不开 口对我说话。 对她来说,我是个奇耻大辱,却又必不可少。 五星 期 前,我到这儿上任时,我们初次对视而立。 我前任那家的卫士送 我到前门。 头几天会允 许我们走前门,往 后就该走后门了。 不过事情来得太快,一 切尚未确定下来,谁 也 不能肯定我们的确切身份。 过一 阵子就会定下来了,要 么都走前门,要 么都走后门。 丽迪亚嬷嬷说她极 力赞成走前门,她说,你们的工作可是功 德无量、 无上荣光的。 卫士替我摁 了门铃,铃声未落,就有人从里面开 了门,一 定是早已守候在门后了。 我本以为开 门的是个马大,但眼 前分明是穿着 粉蓝色长袍的夫人。 这么说你就是新来的,她说。 她并未侧开 身子让我进去,就这么把我堵在门口,这是要 让我明白,未经她的允 许不准进门。 直至现在,我们为了占据诸如 此类的小小上风,还是各不相让,互相较劲。 是的,我回答。 放在门廊上吧,她对帮我提包的卫士说。 红色的塑料包不大,另一 个包里装着 过冬的披风和厚衣裙,过些日子才会送 来。 卫士放下包,朝她致了礼 ,接着 脚步声在我身后响起,在走道上渐渐远去了。 随着 大门喀 嗒一 声关起,我顿时感 到失去了一 只保护我的臂 膀 ,在陌生 的门槛前备感 孤单。 她就这么等着 ,直到车子发动,开 走。 我低着 头,没看她的脸,但从目光所 及之处可以见 到她粉蓝长袍下臃肿的腰身,搭在象牙拐杖顶上的左手,以及无名指上一 粒粒硕大的钻石。 那一 度纤细优美的手指仍然保养得很好,关节 突 出的手指上指甲修成柔和的弧形,在无名指上仿佛一 道嘲讽的微笑,一 个取笑她的东西。 你可以进来了,她说着 ,转过身去,一 瘸一 拐地朝门厅里走。 把门关上。 我把红色的行李包提进去,这显然是她的意思,然后关上门。 我一 声不吭。 丽迪亚嬷嬷说过,除非是非答不可的问题,最 好保持 沉默。 尽量设身处地为她们着 想。 她说话时,两手紧紧地绞在一 起,脸上现出紧张不安、 卑躬恳求 的微笑。 她们也 不容易。 进来,大主教夫人说。 我走进起居室,她已经坐在椅子上,左脚搁 在脚凳上,那里铺着 一 块针绣垫。 篮里装着 玫瑰。 她的编织活摞在椅子旁 边的地板上,上面还穿着 针。 我双手交叉站在她面前。 原 来如 此,她开 了口。 边说边夹起一 支烟 ,用嘴衔着 ,点上火。 她的嘴唇薄薄的,抿着 时,周围现出许多细小的直纹,过去在唇膏广告上常可见 到。 打火机是象牙色的,香烟 肯定是从黑市 弄来的,这个想法带给我希望。 即便眼 下不再有现钞流 通,黑市 照有不误。 只要 黑市 长盛不衰,就总有东西可以交换。 这么说她并不恪守那些清规戒律。 可我又有什 么能与人交换呢? 我如 饥似 渴地盯着 那支烟 。 对我而言 ,烟 同酒和咖啡一 样是绝对不能碰的。 那么老 ,连他的脸长得什 么样都看不出来了,夫人说。 是的,夫人。 我答道。 她发出一 种近似 笑声的声音,接着 就咳起来。 他不走运,她说。 这是你的第二家吧? 第三家,夫人。 我答道。 对你也 不是什 么好事,她说着 ,又带着 咳声笑起来。 你可以坐下,平常是不准许的,今天就破个戒,下不为例。 我挨着 一 张硬背椅子边上坐下。 我不想东张西望,不想让她觉得我对她有欠恭敬。 所 以,在我右侧的大理石壁 炉,上面挂 的镜子,以及屋里的一 束 束 花,都只是在眼 角一 扫而过,隐隐约约的一 团。 反正以后要 看有的是时间。 现在她的脸和我的在同一 位置上了。 我觉得她很面熟 ,至少某个地方似 曾相识。 一 缕头发从她的面纱下露出,色泽依然金黄,当时我以为她也 许染过发,染发剂 同样可以从黑市 弄到。 但现在我知道那是天然的金发。 她的眉毛修成细细拱起的两道,使她看上去总显得诧异 、 愤怒或是好奇,一 副受惊的孩子脸上的表情。 可是眉毛下面的眼 睫毛却满是倦容。 眼 睛则又不同,蓝得像阳光耀 眼 的仲夏天空,带着 不容分说的敌意,蓝得拒人于千里之外。 她的鼻子从前可以称得上小巧玲珑,如 今在那张脸上则显得太小,不成比例。 她脸不胖但挺大,嘴角边有两道皱纹,下巴紧绷着 像握紧的拳头。 你离我远点,越远越好,她说。 我猜你对我一 定也 这么想。 我没有回答,答是吧对她不敬,答不是吧又顶撞了她。 我知道你不蠢,她接着 又说。 她吸了口烟 又吐出来。 我看了你的档案,对我而言 ,这不过是一 笔生 意场上的交易。 不过你可听清了,谁 要 找我麻烦,我就找谁 麻烦,明白吗? 明白了,夫人,我答道。 别叫我夫人,她恼 怒地喊。 你不是马大。 我没问该称她什 么,因为明摆着 她希望我永远没有机会称她做什 么。 我很失望,那时我一 心想当她做大姐,一 位母亲般的长辈,一 个能理解我、 爱护我的人。 我原 先服务的那家夫人大多时间都呆在卧室里,马大们说她在里面酗酒。 我还指望这位夫人会有所 不同。 我愿意设想,也 许下辈子,换个时间地点,我会喜欢上她。 但此刻我已明白我不可能喜欢她,正如 她也 不喜欢我一 样。 她把抽了一 半的烟 在身旁 灯台上一 个涡状小烟 灰缸里掐灭。 她掐烟 的动作干脆利落,一 摁 一 碾,不像多数夫人那样喜欢动作优雅地反复轻按。 至于我的丈夫,她说,丈夫就是丈夫。 这一 点我希望你弄清楚。 除非死亡将我们分开 ,否则无法改变。 是,夫人,我又说走了嘴,忘了不该称夫人。 从前人们常给小女孩们玩一 种玩具娃娃,扯一 下背后的线就会说话。 我觉得自己听上去活像那娃娃,声音呆板、 单调。 她也 许恨不得扇我一 巴掌。 打我们这样的人是允 许的,《圣经》上就有先例,不过只能用手,不能用工具。 这是我们为之奋斗的目标之一 ,大主教夫人说,忽然间她不再看我,而是低头俯视自己指节 突 出、 戴着 钻戒的双手。 我一 下记起了曾经在哪儿见 过她。 第一 次是在电视上,那时我才八九岁 。 每逢星 期 天早上,趁 母亲还在熟 睡,我就早早起床,跑到母亲书房里,把电视频道一 一 按遍,找卡通片看。 有时没有卡通节 目,我就看“成长之灵魂 福音时段”节 目,那里面给孩子们讲《圣经》故事,唱赞美诗,其中有个领唱的女高音叫赛丽娜?乔伊,淡淡的金发,小小的翘鼻子,长得娇小玲珑,蓝眼 睛很大,唱歌时总是往 上翻。 她可以同时又哭又笑,每当她带着 颤音,轻松自如 地唱过最 高音时,两滴眼 泪便会如 同得了信号一 般,优雅地滑落她的脸颊。 然后她才往 下唱别的。 坐在我面前的女人正是赛丽娜?乔伊本人,或者说过去曾经是。 于是,一 切比我预想的更糟 糕了。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价