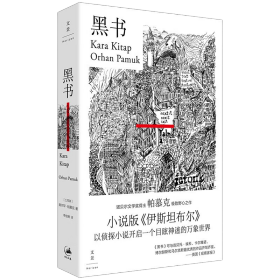

黑书

①全新正版,现货速发,7天无理由退换货②天津、成都、无锡、广东等多仓就近发货,订单最迟48小时内发出③无法指定快递④可开电子发票,不清楚的请咨询客服。

¥ 36.14 4.6折 ¥ 79 全新

库存23件

浙江嘉兴

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者[土耳其] 奥尔罕·帕慕克(Orhan Pamuk) 著,李佳珊 译

出版社上海人民

ISBN9787208185708

出版时间2024-01

装帧其他

开本其他

定价79元

货号31946657

上书时间2024-10-15

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 17小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

奥尔罕·帕慕克(OrhanPamuk,1952—),诺贝尔文学奖得主,当代最杰出的小说家之一。生于伊斯坦布尔,自幼学画,大学主修建筑,后从文。2006年获诺贝尔文学奖,授奖词称:“在探索他故乡忧郁的灵魂时,发现了文明之间的冲突和交错的新象征。”他的作品已经被译为60多种语言出版。

目录

第一部

01卡利普第一次见到如梦

02 博斯普鲁斯海峡干涸的那天

03 代我向如梦问好

04 阿拉丁的店

05 绝对幼稚

06 班迪师傅的孩子

07 卡夫山中的文字

08 三剑客

09 有人在跟踪我

10 眼睛

11 我们把记忆遗失在电影院

12 吻

13 看谁在这里!

14 我们全都在等他

15 雪夜里的爱情故事

16 我必须做自己

17 记得我吗?

18 黑洞

19 城市的符号

第二部

20 幻影的居所

21 你睡不着吗?

22 谁杀了大不里士的夏姆士?

23 不会说故事的人的故事

24 脸孔中的谜

25 刽子手与哭泣的脸

26 文字之谜与谜之失落

27 冗长的棋局

28 谜之发现

29 我竟然变成了英雄

30 我的兄弟

31 故事穿入镜子之中

32 我不是精神病人,只是你的一个忠实读者

33 神秘绘画

34 不是说故事的人,而是故事

35 王子的故事

36 但书写的我

内容摘要

律师卡利普深爱的妻子如梦不告而别,如梦同父异母的兄长、著名专栏作家耶拉也离奇失踪。卡利普为寻找如梦和耶拉,开始在伊斯坦布尔的街头漫游。他探访耶拉曾经到过的场所,用耶拉的方式进行思考,最后潜入耶拉的公寓,甚至能假扮他来写作专栏。

卡利普渐渐发现,街头的芸芸众生只要活着就会去模仿别人,伊斯坦布尔也在渴望另一个身份。就在卡利普“成为耶拉”时,他接到一个神秘电话……《黑书》是一部迷宫般繁复、错综而炫目的小说,奇数章节叙述卡利普的寻觅过程,偶数章节则是耶拉的专栏文章,它们将卡利普寻觅自我的过程与广阔的地理和历史空间联结起来。在历史与当下、魔幻与现实、符号与谜底、自我与他人的交错中,帕慕克融悬疑、虚构、历史、新闻、自传等于一炉,展开对自我本质、信仰和土耳其现代化路径的追问。

精彩内容

01卡利普第一次见到如梦不要引用题词,它们只会扼杀作品中的神秘!

——阿德利尽管扼杀神秘,杀死倡导神秘的假先知!

——巴赫蒂

如梦在甜蜜而温暖的黑暗中趴着熟睡,背上盖一条蓝格子棉被,棉被凹凸不平地铺满整张床,形成阴暗的山谷和柔软的蓝色山丘。冬日清晨最早的声响穿透了房间:间歇驶过的轮车和老旧的公交车;与糕饼师傅合伙的豆奶师傅,把他的铜罐往人行道上猛敲;共乘小巴站牌前的尖锐哨音。铅灰色的冬日晨光从深蓝色的窗帘渗入房里。卡利普睡眼惺忪地端详妻子露在棉被外的脸:如梦的下巴陷入羽毛枕里。她微弯的眉毛带有某种如梦似幻的感觉,让他禁不住想知道,此刻她的脑袋里正上演着何种美妙的事情。“记忆,”耶拉曾经在他的一篇专栏中写道,“是座花园。”当时卡利普就曾想道:如梦的花园,梦境的花园。别想,别想!如果你想,你一定会醋劲大发。然而,卡利普一面研究妻子的眉毛,一面忍不住继续想。

他想要进入如梦安稳睡眠中的幽闭花园,探遍里头的每一棵柳树、刺槐和每一株攀藤玫瑰,或者尴尬地撞见一些面孔:你也在这里?呃,那么,你好!除了他预期中的不愉快回忆之外,带着好奇与痛苦,他也发现一些意料外的男性身影:不好意思,老兄,可是你究竟是在何时何地遇见我太太的?怎么,三年前在你家;阿拉丁店里卖的外国杂志里;你们两个一起上课的中学;你们两个人手牵手站着的电影院休息区……不,不,或许如梦的脑袋没这么拥挤,也没这么残酷。或许,在她阴暗的记忆花园中,唯一阳光照耀的角落里,如梦和卡利普很可能正要出发去划船。

如梦一家人搬回伊斯坦布尔后几个月,卡利普和如梦都染上了腮腺炎。那阵子,卡利普的母亲和如梦美丽的母亲苏珊伯母,会分别或相偕牵着卡利普和如梦,带他们搭乘公交车,摇摇晃晃驶过碎石路,到别别喀或塔拉布亚坐小船。那个年代,可怕的是细菌而不是药物,许多人相信博斯普鲁斯海峡的干净空气可以治疗腮腺炎。早晨,水面平静,白色的划艇,划船的总是同一个友善的船夫。母亲或伯母总是坐在船尾,如梦和卡利普则并肩坐在船头,躲在随着划桨的动作忽高忽低的船夫身后。他们伸出同样细瘦的脚踝和脚丫子,浸在水里,下方的海水缓缓流过——海草、海面上七彩的浮油、半透明的鹅卵石,还有几张依然清晰可读的报纸,他们在报纸上搜寻耶拉的专栏。

卡利普第一次见到如梦,是在得腮腺炎之前几个月,当时他正坐在一张放在餐桌上的矮凳子上,让理发师剪头发。那段日子里,留着一脸道格拉斯·范朋克胡子的高大理发师,每星期有五天会到家里来帮爷爷修脸。在那个年代,阿拉伯人的店和阿拉丁的店门口买咖啡的队伍比现在长得多,尼龙布料仍由小贩兜售,而雪佛兰正如雨后春笋般出现在伊斯坦布尔街头。那时卡利普已经上小学了,他会仔细阅读耶拉以“谢里姆·卡区马兹”为笔名写作的专栏,刊登于《民族日报》的第二页,一星期五次。不过他并非刚开始学读写,奶奶早在两年前就已经教他识字了。他们总是坐在餐桌的一角,奶奶嘴里叼着从不离口的“宝服”香烟,吞云吐雾,熏得她孙子眼泪直流,她用嘶哑的声音揭开字母组合的神奇魔术之谜,烟雾使得拼字书里异常巨大的马匹变得更蓝、更鲜活。这匹马的下方标示着“马”,它的体形大过那些瘦骨嶙峋、拖着马车,属于跛脚挑水夫和小偷小摸的垃圾回收贩的马。卡利普从前常常希望能把魔法药水倒在拼字书里这匹健壮的马身上,让它活过来。然而等他上了小学,学校不准他直接跳读二年级,而必须从头学一遍同一本有马匹图案的拼字书,那时他才明白,之前的希望只是一个愚蠢的幻想。

假使爷爷真的能够实现诺言,出门弄到魔法药水,装在石榴色的玻璃瓶里带回来,那么卡利普一定会把药水倒在别的图片上,像是布满灰尘的法文《写照杂志》,里面充满了第一次世界大战的齐柏林式飞船、汽车、泥泞的尸体,或是梅里伯伯从巴黎和阿尔及尔寄来的明信片,或是瓦西夫从《大千世界》里剪下来的长臂猿哺喂宝宝的照片,还有耶拉从报纸上剪下来的各种奇怪人脸。可是爷爷再也不出门了,甚至连理发店也不去,他一天到晚待在家里。虽然如此,他每天还是穿戴整齐,就像以前他出门去店里一样:大翻领的旧英国外套,颜色像他星期天脸上的胡碴一样是灰色的,还有西装裤、链扣和一条爸爸称为“官僚领巾”的细领带,妈妈总是用法文说“领巾”:她出身于比他上流的家庭。接着,爸妈会谈论起爷爷,语气好像是在讲那些年久失修、每天都可能倒塌的木房子。谈着谈着,他们忘掉了爷爷,有时候他们会彼此大声起来,这时他们会转向卡利普,“你现在上楼去玩。”“我可以坐电梯吗?”“别让他一个人坐电梯!”“你不可以一个人坐电梯!”“我可以跟瓦西夫玩吗?”“不行,他会发怒!”事实上,他才不会发怒。虽然瓦西夫又聋又哑,但他明白我并不是在嘲笑他,只是在玩“秘密通道”。玩法是趴在地上努力爬过床底下,到达洞穴的尽头,仿佛钻入公寓建筑的黑暗深处,我带着猫科动物般的小心翼翼,像个军人似的匍匐穿越自己挖掘的坑道,通往敌人的壕沟。可是其他所有人,除了后来抵达的如梦之外,都不懂这是怎么一回事。有时候我和瓦西夫会一起站在窗边,看电车的轨道。水泥公寓里的水泥阳台上,有一扇面向清真寺的窗户,它是世界的尽头,而另一扇正对女子中学的窗户,则是世界的另一个尽头。两者之间是警察局、一棵高大的栗树、街角和生意兴隆的阿拉丁商店。我们望着顾客在店里进进出出,并互相指认车辆,结果瓦西夫常常会兴奋过头,发出一声恐怖的咆哮,好像他在睡梦中跟恶魔搏斗似的,让我又害怕又难堪。这时,从我们的正后方—爷爷坐在他的丝绒扶手椅上,对面是奶奶,两个人抽烟抽得好像一对烟囱—我会听见爷爷向没在听他说话的奶奶搭话:“卡利普又被瓦西夫吓破胆了。”接着,出于习惯而非真的好奇,他会问我们:“怎样,你们数了几辆车?”不过,他们谁也没专心听我详细报告总共有几辆道奇、帕克、迪索托和新的雪佛兰。

爷爷和奶奶从早到晚开着收音机,收音机上头趴着一座狗的小雕像,这只毛发浓密、怡然自若的狗看起来不像土耳其狗。伴着收音机里播放的土耳其和西洋音乐、新闻、银行和古龙水广告以及全国彩票,爷爷和奶奶一路闲聊。通常他们会抱怨手指间的香烟,互相怪罪对方害自己戒不掉,好像在谈论他们从没停过而逐渐习惯了的牙痛。如果其中一个人开始像溺水似的猛咳起来,另一个则会大声宣布自己说对了,先是得意扬扬,接着焦虑恼怒。不过迟早其中一个会平复下来,生气地说:“有完没完呀,看在真主的分上!我的烟是我唯一的享受!”然后,报纸上的某篇报道会被扯进来:“显然抽烟有助于舒缓神经。”接着他们或许会沉默一阵子,但这段可以听见走廊壁钟嘀嗒声的寂静绝不会持续太久。下午当他们一边翻阅报纸一边玩比齐克牌时,他们仍然继续讲话。等公寓里其他人出现,一起吃晚餐听收音机时,爷爷已经读完了耶拉的专栏,他会说:“也许如果他们准许他用真名写专栏的话,他会多花一点脑筋。”“也更像个大人!”奶奶会叹口气,脸上摆出真诚的好奇表情,好像她是头一次问这个她每次都问的问题:“所以,他写得那么糟是因为他们不准他用真名?还是说,因为他写得太糟了所以他们不让他用真名?”“至少,没人知道他文章里羞辱的人是我们,”爷爷如此说道,他们两人时常选择这么自我安慰,“反正他用的又不是真名。”“没人会那么机灵,”奶奶则会用一种说服不了卡利普的姿态回答,“奇怪了,谁说他的专栏里讲的是我们?”不久之后——耶拉每星期都收到上百封读者来信,于是他改用自己的显赫真名,把早期的专栏重新拿出来刊登,只约略改动了几个字。他的做法,有些人说是因为他的想象力已经耗尽了,或者因为他忙着玩女人和搞政治,抽不出时间,或者纯粹因为太懒——爷爷会摆出一种二流舞台演员的矫情和厌烦,重复他之前讲过几百遍的同一句话:“谁会不知道,我的老天!他的亲朋好友和其他每个人都知道,关于公寓大楼的那篇讲的就是这个地方!”这时奶奶才闭上嘴。

大概是在那时候,爷爷开始提到他越来越频繁重复的梦。叙述梦境的时候,他两眼放光,如同他们两个一整天闲聊不休时他讲故事的模样。他说他的梦是蓝色的,在奔流不止的靛蓝色梦境中,他的头发和胡子一直长一直长。耐心听完他的梦后,奶奶会说:“理发师应该马上要到了。”可是爷爷并不高兴提到理发师。“话太多,问题太多!”结束了蓝梦和理发师的讨论后,有几次卡利普听见爷爷低声喃喃自语:“应该把房子盖在别的地方,离这里远远的,这个地方晦气。”

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价