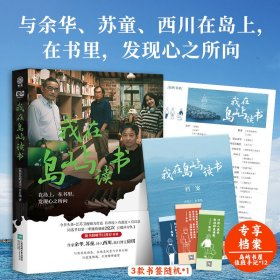

我在岛屿读书 9787559481924

全新正版 极速发货 可开发票

¥ 35.53 5.2折 ¥ 68 全新

库存144件

浙江嘉兴

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者《我在岛屿读书》节目组

出版社江苏文艺

ISBN9787559481924

出版时间2024-03

装帧其他

开本其他

定价68元

货号31978970

上书时间2024-05-11

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

\"由今日头条、江苏卫视共同打造的外景纪实类读书节目《我在岛屿读书》,一播出便引发了一波全民阅读狂潮。

节目共12期,由作家余华,苏童、诗人西川、旅行博主房琪担任书屋主理人,在面朝大海的海南分界洲岛的书屋中,邀约故人新友,畅游书海,共话人生。\"

目录

\"相遇岛屿

一种阅读,和一本书的相遇,有时候也是一种缘分。

耕种·丰收

在阅读的旅程里出现,感受共鸣,我们不再孤独。

彼此的背影

有时候我觉得,阅读是一种友谊的方式。

生活有心·文学有趣

阅读它也许是严肃的,但同时它也有一种娱乐功能。

文果载心·余心有寄

作家跟读者之间是有一张看不见的契约的。

诗意地栖居

伟大的叙述大多从狭窄出发抵达宽阔,从个人出发抵达社会,从时间出发抵达历史。

家园

感动本身已经是种写作,哪怕我一行诗都没写。

成长的压舱石

人类正因为从孩子长起,所以人类才能有救。

我们这一代

好的影像应该是能够表达内心深处的那种精神性。

大海·岩石·文学·电影

文字和影像都是当事人,这是一场恋爱。

文学无界

我们都认为文学应该是优雅的,粗俗不是文学,其实文学什么风格都应该有。

我在岛屿读书

离开了阅读的精神世界,几乎很难说就是精神世界了。 \"

内容摘要

本书脱胎自综艺《我在岛屿读书》,共分12章,全彩印刷,除了保留美景与诗意之外,将话题进行了提纯净化,直击阅读本质,随阳光海风、主理人与嘉宾的侃侃而谈中,进入迷人的书之世界,见自己,见天地,见众生。

精彩内容

\"海风轻柔,海水变成流动的蓝天。分界洲岛,青葱一片,高大椰树枝叶扶疏,如绿孔雀抖动着尾羽,一条石块铺就的小路通向椰树下的书屋。 书屋系岛上三间老屋改造而成,蓝砖砌墙,白灰抹缝,中间会客,两侧置书,计有五千余册。木制书架,白色灯盏,间置绿色盆栽,朴雅大方。 房琪第一个踏上岛屿,哼着歌谣,轻快地奔向书屋。她对岛屿读书之旅充满期待,也对余华、苏童、西川等诸位老师充满了好奇,想见识一下生活中的他们,倾听他们的思考、体悟,结识那些经典篇章,寻找为何阅读、如何阅读好书的答案。 苏童、西川、余华相继而来。

苏童的目光里含着好奇与热切,在书屋转过一圈后,坐到书桌前,悠然远望。书桌临窗,窗对大海。清风吹拂,风铃悠然作响,余音缕缕不绝;碧波轻荡,白船游弋,远山如卧鲸,似是随时游走的样子。 “坐下来一看,眼睛里头就是一片大海,坐在这样的窗边,面朝大海的时候,有一种特别美好的感觉,甚至是幻觉。”苏童感慨道。 房琪问:“您理想中的书屋应该是什么样子,有这种期待吗?”“这个书屋真是离理想不远了,”苏童说,“主要是面朝大海。”“真的是春暖花开了。”“春暖花开倒也不必,秋雨萧瑟也是美的,”苏童看着由棕榈叶搭建的窗棚,“而且我觉得这窗子真不要修饰,这个多好,就用棕榈叶遮着,不能弄得太精致……”西川似乎永远在思考,思绪与双腿时刻都在行进中。他同苏童招呼过后,径直走向书架,边看书边整理:“这个书屋还真有一些不错的书,是真正值得一读的书。我一看到书架,发现这些书没有顺序,就自动给它调整:哪些书是一个类别,什么书该跟什么书挨着,应该放在什么地方。它们是有结构的,一本书有它的结构,一群书也 照样有一个结构。倒腾书是个体力活,同时也是个乐趣。”书架上还有一些唱片,西川拿起唱片端详:“我对于阅读的理解比较宽泛,不光看书是阅读,看画也是阅读,听音乐也是阅读,而且很多音乐人跟文学有密切的关系:一个是鲍勃·迪伦,另一个是加拿大的莱昂纳德·科恩。有些好的歌词,我们认为就是诗歌。”“他们都到了——”余华面带微笑,语气明快。 还未进屋,苏童便亲切地喊道:“余华,登记,你在这个人间最美好的看书的位置只能是003号了。”余华边笑着应答,边拿起笔,在本子上郑重签名,写上“003号”:“跨进书屋了,我既是作者也是读者,但是作为读者更重要,因为读者指引作者如何写作。”房琪见老师们对书屋颇喜,聊兴甚浓,提议:“各位老师,我们是不是可以给这个书屋起一个名字?因为我们走了之后,这个书屋会留在岛上。”苏童说:“这个要慎重,否则,你随便起一个,就对不起这么有意思的地方。”西川接口道:“我想到一个名字,可以叫‘转念’——一转念,念头转了,一进这屋,换一想法。”“这个太‘诗人’了吧?”余华道。 苏童说:“这个太有禅意了。”西川笑道:“那就叫‘一根筋’,一根筋到底。”余华说:“这个名字,只怕没人进来看书的。‘转念书屋’我觉得不合适,为什么呢?人本想进来看书,结果‘一转念’,不想看了,然后就走开了,这个书屋就白盖了——我们这个地方不是叫分界洲岛嘛,叫‘分界书屋’。”“‘分界’还不错,‘分界书屋’,”西川放下手中的笔筒,盯着站在铺了宣纸的书案前的余华说,“我已经看出来了,你打算写下来。”余华哈哈笑着:“不会写,我是站在这儿想起来的,等欧阳江河来了写,欧阳江河字写得好。”房琪说:“那我们的书屋就有名字了,就叫‘分界书屋’。”苏童赞同:“这名字很漂亮。”余华说出自己的见解:“到了这个分界洲岛,进入分界书屋以后,把你的生活分出两部分来,一部分是你的物质生活,另一部分是你的精神生活。分界,就是你可以把一个事物分开来看,不要总是从一个角度去看,你可以从多个角度去看。我们希望在这个分界洲岛里边有这么一个分界书屋能够长存下去。”苏童也讲出自己对“分界书屋”的感受:“当你走到这个分界书屋时,便从原先那个嘈杂、忙碌的生活当中挣脱出来了。走到这个界限,可以看到海,可以看到书,当你捧起一本书来,哪怕看三页、看十页,那都是一种姿态——分界的姿态,我觉得非常好。”房琪再问:“老师,那你们家的书屋都什么样子?”苏童说:“我家的书屋其实没什么可说的,因为我的书大都堆在客厅的桌子上。我没有一个巨大的空间做书房,主要房间是生活用的,只有一间供我写作用的小书房。书房里只有一个书架,十几平方米——反正谈不上是好的书房。当然也有书房特别讲究的,比如叶兆言家,就是最有名的。叶兆言的父亲叶至诚先生,特别有意思。一套房子三室吧,大概两室半厅全是书,虽然不叫书房,但全堆着书。他(叶至诚)去世前几年,还在南京杨公井的一个书店里买书。我看到老头儿背着手,淘书很认真,他就一直保持那个习惯,而且他买的书特别时髦——唐纳德·巴塞尔姆。”西川有些惊讶:“他还读这个?”苏童不由得笑道:“我很好奇,甚至有点吃惊,问:‘你喜欢他吗?’他说:‘我看见这个书就想买。’其实呢,叶老先生并不一定读它。所以,对书,对书房,大家要求都不一样。”西川指指分界书屋:“我的书比这儿多,我的书屋不在家里,另外有地方,不妨叫作‘工作室’。房子嘛,很普通,但里面全是书架。书太多,放不下,只要我进新书,就得腾出一些老书,拿到别处去——我在图书馆工作过,管理过图书,楼上楼下,数量巨大,书籍的摆架存放、管理都是很复杂的事情。比如,图书馆里的一些善本,该怎么保存呢?真正珍贵的书,专门放在一个库里。那些老的宣纸书没问题,倒是民国时期的书。不好保存。民国有一段时期的书籍,是用道林纸印刷,这些纸张不好保存,打开就碎,很多书就非常金贵了。图书馆有一个工作,就是抢救这些书,把它拍下来。读者看到的也不再是原本,而是照片资料。”余华说:“海明威说过‘作家的书房在哪里,他的家才在哪里’。我有五六十箱书吧,书房来回搬——因为我老是搬家,从北京搬回海盐,又从海盐搬到嘉兴,等我从嘉兴再搬回北京的时候,你知道我办了什么愚蠢的事情吗?把书全搬回北京,却把所有的信件都烧了——”众人听得一阵惋惜。 “铁生给我写了十多封信,莫言也给我写了很多信。”余华笑着对苏童道,“就你给我写的信最无聊,我印象特别深刻:‘余华兄,能不能给我们《钟山》第×期——那时候他还在《钟山》当编辑——写一篇小说。’”苏童笑着插话道:“最后是‘握手’。”“对,他是用圆珠笔写的,下手很重。”余华笑着比画了个抬手看信的动作,“结果我一看,上面印着上一封的抬头‘铁凝姐’,下面的话一模一样。”西川解释:“就是上一张的笔迹印在了你这封信的上面。”余华说:“完全一样!”房琪笑道:“这不是群发短信吗?”众人大笑。 余华感慨:“所以我觉得当时烧那些信特别可惜,很愚蠢!”\"

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价