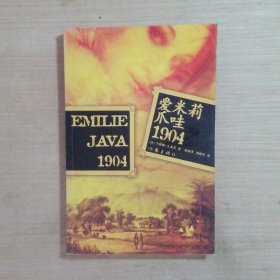

爱米莉爪哇1904

正版保障 假一赔十 可开发票

¥ 23.46 7.3折 ¥ 32 全新

库存5件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者(法)文慕贝 著,徐晓军,周新华 译

出版社作家出版社

ISBN9787506342797

出版时间2008-05

装帧平装

开本16开

定价32元

货号20228751

上书时间2024-10-30

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

导语摘要

爱米莉嫁给了吕西安·伯尼埃尔,后者被荷兰政府任命为驻爪哇殖民地的行政官员,即将远渡重洋赴任。这让爱米莉终于实现了冒险和追逐异国情调的梦想。在繁茂的爪哇岛优雅的首府巴塔维亚(今雅加达),她发现了20世纪初期白人统治的不公正和奸诈,见证了受压迫土著人民的斗争,感受了海盗和鸦片的神秘世界,领教了导致死亡的阴谋政治。但与此同时,爱米莉也从一个年轻的土著反叛者那里找到了爱情,获得了解放。

小说作者卡特琳·文慕贝倾其全力,描述了既多情善感又勇敢顽强的女主人翁爱米莉跌宕起伏的命运,将读者从法国南方的加龙河两岸带往荷兰的莱顿,再带到新加坡和爪哇,领受荷兰殖民时期令人目眩神迷的世界,了解那里发生的初的社会动荡,这些动荡预示了海外殖民帝国的终结。这是一个动人心弦、引人入胜的故事。

内容摘要

爱米莉嫁给了吕西安·伯尼埃尔,后者被荷兰政府任命为驻爪哇殖民地的行政官员,即将远渡重洋赴任。这让爱米莉终于实现了冒险和追逐异国情调的梦想。在繁茂的爪哇岛优雅的首府巴塔维亚(今雅加达),她发现了20世纪初期白人统治的不公正和奸诈,见证了受压迫土著人民的斗争,感受了海盗和鸦片的神秘世界,领教了导致死亡的阴谋政治。但与此同时,爱米莉也从一个年轻的土著反叛者那里找到了爱情,获得了解放。

小说作者卡特琳·文慕贝倾其全力,描述了既多情善感又勇敢顽强的女主人翁爱米莉跌宕起伏的命运,将读者从法国南方的加龙河两岸带往荷兰的莱顿,再带到新加坡和爪哇,领受荷兰殖民时期令人目眩神迷的世界,了解那里发生的最初的社会动荡,这些动荡预示了海外殖民帝国的终结。这是一个动人心弦、引人入胜的故事。

主编推荐

爱米莉的父亲是自由主义者,她在父亲的精心教育下在法国南部的朗贡和波尔多长大,过着宽裕而简朴的生活。她厌恶法国上流社会沙龙里令人窒息的氛围,热切地盼望着有一天能摆脱这种环境,跟随自己的意中人远走他乡。

卡特琳·文慕贝(首批采访新中国的西方女记者之一)及其丈夫马克·孟毅(法国前大使、著名汉学家、陈毅好友)都是著名的中国通。

他们酷爱中国文化,对中国人民深有感情。文慕贝曾于1964年获准来华自由行,成为首批采访新中国的西方女记者之一。在中国期间曾亲证法国驻华大使馆在北京的开馆仪式。

1965年,她与法国驻华使馆的外交官汉学家马克·孟毅在北京相识并结婚,曾夹在工农群众的队伍里,受到*的接见。他们是法国大使和中国官方联系的桥梁,接触过许多中共高层和各界名人,多次见过周恩来、陈毅等人。

1965年,卡特琳把自己在中国的生活经历和采访中的所见所闻写成一部纪实性作品《人人都有自己的中国》,在法国出版后迅即成为畅销书,各大报刊纷纷介绍和连载,是当时法国人民了解中国的主要作品之一,对向西方介绍新中国起了很大的作用。

精彩内容

1 朗贡。孤独的教育。

我觉得自己总是拿着一份报纸。我的报纸。毫无疑问,父亲在我很小的时候就要我这样做了。而他却把自己长时间地关在门里写作。这仿佛是一个秘密,我从来不知道他写了些什么。直到他去世很久以后,而我也上了年纪,在远东生活了40年以后、回到朗贡附近地区加龙河两岸的加斯科涅生活时,我才在一只箱子里发现了父亲不断写给母亲的那些信。这只箱子从来没有离开过我母亲的房间,母亲在1881年刚刚19岁时,就因为生我难产去世了。

这只应该装过母亲一部分嫁妆的箱子,在我的孩提时代扮演过重要角色。我很小时,住在大梅恩一所庄严朴素的房子里,四周围着高高的铁栅栏,正门好像从来不开。我只同父亲及几个年老而忠诚的仆人生活在一起,在感到极度孤独的时候,我就会跑到这只大箱子旁边。我在那里待上几个小时,给自己讲故事,向它倾述我的忧愁,我的梦幻,以及其他深切的愿望。

我父亲阿尔诺·卡普德维尔出生在朗贡的沟渠街。我祖父是公证人,他很早就过世了。我祖母玛丽成为寡妇后,便移居到波尔多,在布伦蒂埃街12号做英国纺织品和披肩批发生意,赚钱供养两个儿子——阿尔诺和皮埃尔——先是在蒂沃里中学读书,后来上大学学习人文科学及法律。

父亲爱上了我的母亲阿德里安娜·博黛,不顾家庭的反对娶了她。母亲是搞音乐的,但家里几代人都是箍桶匠,居住在加龙河右岸一个叫圣马凯尔的有筑垒工事的中世纪小镇上。父亲不同于他的弟弟,他宁可离开波尔多,同他年轻的妻子搬到大梅恩。这是从一个叔叔那里继承的遗产,在朗贡西边,有一个叫做“短腿猎犬”的村镇,到处是葡萄园和松树。

父亲在山坡上有葡萄园,可以酿出很好的甜葡萄酒来。他还有上千公顷树林,每年可以采五六次松脂。在山下,朝向维朗德罗那边,他有很多收益进行分成的房屋,一些短工住在那里照顾羊群,让它们吃松树下的好草。牧场上风光明媚,好像时光静止了似的。但父亲对这些事不很上心,请了一位管家来经营这些财产。他在波尔多买了很多股票,经常去那里,通常是坐火车而不是乘有叶片轮的汽船。

我就是在大梅恩这里出生的。那是8月的一个下午,难以忍受的炎热使重重叠叠的橡树叶都烦躁地抖动起来,并透进半开半掩的百叶窗。平时外观庄严的房子消失在爬山虎镀着金边的深红色叶簇中。父亲因为十分欣赏让一雅克·卢梭所著《爱弥儿》,给我起名为爱米莉。

我母亲只留下一张她正在弹钢琴的照片。她看起来是那样年轻,而有一天我也会长到同样的年龄。我在自己身上没有看到像她那样甜美的线条,我也没有她那样明亮的眼睛,我甚至没有她那种温柔的、有些天真的举止和谦逊的气质。但这一切也许只是照片上静止的瞬间给人的幻觉。

我在门厅的镜子面前端详自己。这面镜子过去也应照见过母亲的身影。我们都有丰盈的头发,但母亲的头发近乎金色,而我的是深褐色。我无法掩饰我的黑眼睛自由奔放的眼神,它使我没有光泽的面孔黯然失色。我讨厌自己的鼻子有点长,遗憾没有长得像母亲那样。我长得也不像父亲。他已50多岁,脸色忧郁,栗色的眼睛总是瞧着别处,待人和气,下巴上的小胡须与他又高又胖的身材不很协调。

我因为自己太瘦而烦恼。波尔多一位主张顺势疗法的医生给我开了汤药,我便到巴一圣乔治街上的弗朗索瓦草药店去,让人为我煎好汤药。草药店的墙壁和天花板给我留下深刻的印象,到处挂着鲨鱼的牙齿,兽角和兽皮,大口瓶里装着蛇,还有一些龟壳。我想,其中一些部分肯定入了药。巴加代尔诊所的创办人是信奉新教的有产者和慈善家,在这里为新教水手免费治疗。在等我的汤药时,我总忍不住去买美味的巧克力,这些巧克力被划分成小块,加了一点儿香草,香草是从来自世界各地的船上刚卸下来的。在这条街的尽头就是码头,可以看到这些船。

父亲在他年轻的妻子去世后,就决定重视我的教育,把我当男孩子抚养。他自己则多年以来作人道主义方面的思考,对奥古斯特伯爵实证主义的想法很感兴趣,将左拉的正义理想作为自己的理想,并且参加保护德雷福斯的政治活动。他加入了因德雷福斯事件于1898年创立的人权同盟。卷入激进潮流后,他在1901年6月激进党成立伊始就入了党。卡米尔·佩勒当声称:“保卫共和国好的办法,就是采用共和政体。”平等,博爱,非宗教化,政教分离,雅各宾主义……在朗贡也像在波尔多一样,在共济会的住所和小圈子里,人们在热情地讨论着,经常能听到狂热的口若悬河的演讲。

正因如此,父亲拒绝让女儿到德诺鲁女子寄宿学校去,在修女那里受教育,而是请了一名家庭教师来,教我学习科学、拉丁文和希腊文。他则亲自给我讲解历史、地理和植物学,督促我每天看书,并向我开放了他的图书室。

这是一个崇尚科学、探险和发现世界的时代。所有的人都来参与对动物、植物、海洋、江河水源以及自然资源的重新分配。他们接近那些陌生的人民,对当地的风俗和服饰很感兴趣。人们因为行动、思想和知识而结成联盟;在那些遥远的、敌对的地区献身于崇高的事业;殖民化使命;绥靖……一艘艘汽船向每块征服的陆地送去一批又一批男男女女。

我和父亲经常在房屋一层的图书室里,坐在大壁炉旁边。图书室高高的墙壁消失了,摆满了经典著作、旅行故事和现代小说。这里对我没有禁书。有一个梯子,我们可以拿到每一本书。

我开始幻想这些旅行。

在朗贡,选举运动使整个城市动荡不安。父亲支持他的朋友、公证人路易·法弗尔再次竞选朗贡市长的职位,但终由阿芒·帕蓬,一名医生,赢得了选举。后者自称“进步共和党人”。19世纪末,法国充满反对教会干预政治的争论。

父亲花了不少时间在“平等”团体和“新俱乐部”参加讨论。他那些在海军街《朗贡评论》杂志办公室的朋友们,在支持路易·法弗尔竞选失败后,对教权和阿芒·帕蓬的行政管理展开抨击。在巴扎时,父亲经常去看望阿瑟·吉博,后者是在整个地区很有权威的《巴扎共和党人》报的社论撰稿人,因其社会主义观点而著称。

1898年,《小纪龙德》报组织了首次马拉车的比赛,我当时很喜欢读这报纸。世界已经对我打开,它不再是虚幻的了。

2 英国家庭女教师萨拉。

我快要17岁时,家里来了一位英国家庭女教师。她叫萨拉·拉文德。这是一位棕红色头发的年轻英国女人,但我不能肯定她真的年轻还是只是我想象的年轻。每当她用不够地道的法语向我父亲说话时,她脸上的雀斑就开始泛红。从1215年至1417年,朗贡曾在三个世纪里被英国占领并实行英国法律,后来才由阿马尼亚克伯爵解放。波尔多一直是国际性城市。从18世纪起,居也尼中学就教授英语。1691年,马修·查普伊不是出版了一本教科书,教人学“盎格鲁语”吗?

来来往往的船只从整个欧洲北部带来了许多游客,有船主,海员,商人,银行家。一些人沉醉于这里的奢侈生活,欣赏这座城市的美,喜欢这里的美味佳肴和葡萄酒,看到在这里做批发交易的可能性,便在这里定居下来。王子,国王,部长,平民及水手们在街头巷尾络绎不绝。这里有通往西班牙和朝圣地的道路。这里的人讲西班牙语,也讲英语。所共济会会员集会处就是英国人的。盎格鲁-撒克逊的生活方式影响了整个城市。一些英国家庭女教师来给孩子教英语。英国的许多时新玩意儿、纺织品、茶以及印度公司的产品都很受追捧……

萨拉给我讲解诗歌,讲述莎士比亚的章节,借我看爱情小说。她陪伴我长时间地骑马,让她那棕红色的头发随风飘扬。像我一样,她也用我们这个地区特产的马德拉斯布做的小手巾松松地把头发挽住。我们喜欢穿过漫山遍野的葡萄园,然后迷失在松林中。我们怀着喜悦颤抖的心,倾听松树的低声细语,感受它们的哀怨情怀,欣赏它们迷人的光线。这光线在不同的时间、不同的季节,在有雾和起风的时候,总是在不断变化。这是我们俩秘密的空间。

在半明半暗的蓝色风景里,我们变得不真实了。我们充满极其温柔的感情,沉浸在一种甜美的心绪里,并因这种内心的柔美焕发出光彩,包裹在金色的光晕之中。我们在白色的雾气里发抖。日落时分,当夕阳给森林笼罩上火焰般的光彩,直至天际,我们又在此情此景前感到虚脱无力。有几次,我们感到恐惧,仿佛森林要在我们头顶上关闭,让我们再也看不到天空,我们的心不由得揪紧,好像听见了几声沉闷的狞笑。于是,我们策马往回飞奔。季节适宜时,我们在椴树下泡上一杯茶喝,慢慢等待夜晚的光影洒落在露台上,蝉儿停止鸣叫。或者,我们躲入房中,坐在木柴劈啪作响的壁炉旁,翻阅刚从波尔多来的杂志。

我经常和萨拉在加龙河两岸的港口和吊桥附近散步。没有一条大河,也就不会有城市。来来往往的船舶运送木材、葡萄酒、松脂、烟草等等商品进行贸易,使城市成为繁华的港口之一。法国南方公司曾试图通过降低铁路运价展开竞争,以铁路运输取代水运。火车从南方火车站出发,只需要一个半小时就可以把我们带到40公里以外的波尔多。而乘坐有叶轮的汽船,虽然船上有餐厅和图书室,搭载着约百名乘客,时速却只有15公里,常常要花上五个小时才能穿过埃菲尔铁桥抵达波尔多港,如果涨水,时间还得翻倍。

我们登上圣热尔韦教堂高高的平台,从那里观望港口附近和吊桥旁边穿梭不停的货船,各种活动和景象一览无余。

那些按时定点开的汽船,叶轮在旋转的水中打出巨大的声响。那些桅杆上有帆的驳船,满载着货物,单个或者成串地由一艘拖船拉着,在水面上滑行。拖船高高的烟囱向外吐着烟雾。一些多桨小快艇像跳芭蕾舞似的穿来穿去。一些快艇驾驶者懒洋洋地躺坐在这些名副其实的水上房屋里。捕西鲱的渔民一次又一次地抓紧绳子起网,把网里满满的鱼拖上船来。在春季,一些捕七鳃鳗(当地把这种鱼叫做“高拉”)的船出发,去搜寻这种真正的水中野味。洗衣妇们来到河边,边洗衣服边大声地交谈着……船工、水手,拉着,滚着,运送着木材、烟草、装葡萄酒的酒桶、装松脂的木桶,说着方言土语,好像在唱着什么叙事诗似的。赶大车的人一边装货卸货,一边大声嚷嚷着,好让他们的马儿听话。从右岸通往圣马凯尔方向的吊桥上,有徒步的,有骑马的,有乘敞篷四轮马车的,有坐双轮大车的,有商人,也有农民,有赶着鹅的,也有挎着篮子的,他们正在根据吊桥的状况慢慢通行,为不必交纳通行税而满心高兴。

我们就像不相干的旁观者,用我们小小灵魂里的不安分边聊边看,几个小时很快就过去了。当家里的敞篷四轮马车来接我们时,我们就下到河堤上,坐上被风吹得布满尘土的马车。这时,松脂的苦味儿就钻进我们的嗓子,弄得我们不好受。

3 大卫男爵夫人的游船。

有几次,我们应邀到大卫男爵夫人家中喝茶。这是一个有传奇美色并富有创意的女人,现在隐居在沟渠街她那所奢华的府邸中。拉丽莎·大卫是梅尔乐家族富有的继承人,其亡夫热罗姆·大卫是著名画家大卫的侄子,传说是拿破仑家族热罗姆·波拿巴的私生子。男爵夫人怀着对往日时光的回忆,在这里过着隐居的生活,冬季则到佛罗伦萨的宫殿去过冬。热罗姆·大卫在1861年至1862年问曾任朗贡市长,由于他关系广泛,为朗贡市开展烟草贸易提供了便利。市长家里有一位苏格兰家庭女教师,她负责管教孩子们,在孩子们悲剧性地消失后,仍然留在了母亲的身旁。在这三年时间里,她与萨拉保持着良好的联系。

男爵夫人领我们到她的游船上观光。这艘游船华丽的装饰和陈设,受到阿斯图里亚斯王子的未婚妻那著名游船的启发。1720年,这位未婚妻为了嫁给西班牙王子唐·路易,在乘坐游船前往西班牙途中,曾在波尔多港口逗留。

拉丽莎·大卫看出我和萨拉很欣赏她的生活,便给我们讲述她的浪漫爱情,她在巴黎及国外的奢侈生活,以及她在意大利过冬的经历。为什么我不能有一天也生活在这种令人心醉神迷的生活中,离这里远远的?“爱米莉,”一天晚上,男爵夫人对我说:“我知道你在想什么,你想得很远吧? 但是,你准备好受苦了吗?”这是的一次,我看见她在笑。

我把萨拉拖进城里,我们到毛拜克广场(按照方言,“毛拜克”是“烂舌头”的意思),借口要买些茶或什么佐料,或者买有名的刚果肥皂,据说这种肥皂能把脸洗得很白,就像“殖民地土特产”商店的墙上用大字涂抹的广告所说的那样。我带萨拉到一家名为“不可思议”的店里去试戴各种小帽子。我们又到“新画廊”转了一圈,很快地从“南方”咖啡馆和“体育”咖啡馆坐满了人的露台前面穿过。 “体育”咖啡馆是“自行车俱乐部”所在地,那里常常聚集着老式自行车的狂热爱好者。朗贡在日新月异地发展,商店、作坊、食品杂货店和服装店如雨后春笋般涌现,手艺人和葡萄酒、木材、烟草、松脂和蜂蜜的批发商随处可见。船主,富有的葡萄园主和松树林主,水手,短工,印刷厂厂主,《朗贡评论》杂志的编辑,都有各自不同的圈子;在这些为数众多的圈子里,人们遵循着各种各样的行为规范。

父亲经常去一个名为“博爱”的圈子,这是1770年由公证人皮埃尔·布瓦索诺创建的共济会团体,早是在英国发起的。在这个时期,经常可以在这里看到一些教士,船长,朗贡和波尔多的假发师傅……

……

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价