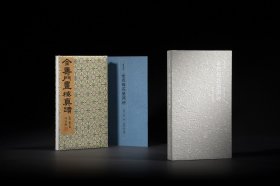

历代墨迹精选

十册套装 无函套和签名

¥ 700 7.0折 ¥ 1000 全新

库存5件

浙江金华

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者江吟

出版社西泠印社出版社

出版时间2023-02

装帧平装

定价1000元

上书时间2023-02-15

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

《草书千字文》作于北宋宣和四年(一一二二),纵三五点一厘米,横一一七二厘米。该作书写的内容为南朝大臣周兴嗣创作的《千字文》,全文书于长三余丈的整幅描金云龙笺之上,底纹的精工图案,是由宫中画师就纸面一笔笔描绘而出,与徽宗的墨宝相得益彰,共同成就了这篇空前绝后的旷世杰作,被誉为“天下一人绝世墨宝”。

《楷书千字文卷》为北宋崇宁三年(一一〇四)赵佶书赐童贯的作品,画有朱丝界栏,素笺本,纵三一点二厘米,横三二三点二厘米。杨仁恺先生云:“其结体疏朗端正,下笔尖而重,行笔细而劲,撇捺出笔锋而利,横竖收笔顿而钧,文体匀称,用笔轻按重收,顿折利落,具有飘逸清润之感,显示出瘦金书的独特风格。”《祥龙石图卷》,绢本,纵五三点九厘米,横一二七点八厘米。宋徽宗为祥龙石而作的瘦金体题诗:“祥龙石者,立于环碧池之南,芳洲桥之西,相对则胜瀛也。其势胜涌,若虬龙出为瑞应之状清辉更不同。常带瞑烟疑振鬣,每乘宵雨恐凌空。故凭彩笔亲模写,融结功深未易穷。”《秾芳诗帖》,纵二七点二厘米,横二六六厘米,每行二字,共二十行。清代陈邦彦曾跋赵佶瘦金书《秾芳诗帖》:“此卷以画法作书,脱去笔墨畦径,行间如幽兰丛竹,泠泠作风雨声,真神品也。”既是对这一诗帖的评赞,也是对“瘦金书”艺术效果的很好概括。《瑞鹤图》,绢本,全长纵五一厘米,横一三八厘米。款署“御制御画并书”,并有“天下一人”签押及“御书”印。此卷作为其“亲笔”弥足珍贵。从形制看,此卷或为散佚的《宣和睿览册》之一。

《张翰帖》,又名《张翰思鲈帖》《季鹰帖》,有“天下第七行书”之称。《张翰帖》记叙晋人张翰因秋风起而思念家乡的故事。该帖为唐人勾填本,笔墨厚重,锋棱稍差;章法注重行气的贯通,字体修长严谨,笔力刚劲挺拔,字距较小,行距较大,风格平正中见险峻之势,给人以清新整饬之感。《梦奠帖》,全称《仲尼梦奠帖》,纵二五点五厘米,横三三点六厘米,共七十八字。曾入南宋内府收藏后经南宋贾似道,元郭天锡、乔篑成,明杨士奇、项元汴,清高士奇、清内府等递藏。《卜商帖》,又称《卜商读书帖》,纵二五点二厘米,横一六点五厘米,行书六行,共五十三字。前隔水有宋徽宗手书。《行书千字文》,纸本,纵二五厘米,横三〇四点八厘米。卷后存王诜跋:“东坡云,欧阳率更书非托于偏险,无所措其奇。其末流遂至李国主辈,五降之后,不容弹矣。仆非唯爱此评,又爱其笔札瑰伟,遂白主人而取之。主人自有好事之病,怜我病更甚,故取之而不拒之也。晋卿书。”

《书谱》书于唐垂拱三年(六八七),草书纸本。纵二七厘米,横八九八厘米。每纸十六至十八行不等,每行八至十二字,共三百五十一行,三千五百余字。衍文七十余字,“汉末伯英”下阙三十字,“心不厌精”下阙三十字。《书谱》藏于宋内府时,尚有上、下二卷,下卷散佚后,现传世只上卷。全文分溯源流、辨书体、评名迹、述笔法、诫学者、伤知音六部分,文思缜密,言简意深,在古代书法理论史上占有重要地位。其中许多论点,如学书三阶段、创作中的五乖五合等,对后人影响颇深。

《洞庭春色赋·中山松醪赋》,行书纸本,纵二八点三厘米,横三〇六点三厘米。此两赋为白麻纸七纸接装,纸精墨佳,气色如新。《洞庭春色赋》凡三十二行,二百八十七字;《中山松醪赋》凡三十五行,三百十二字;又有自题十行,八十五字,前后总计六百八十四字,为所见苏轼传世墨迹中字数最多者。《李太白仙诗卷》,行书纸本,纵三四点四厘米,横一〇六厘米,凡二十行,计二百零五字。自署书于元祐八年(一〇九三),为苏轼五十八岁时书。《次辩才韵诗帖》,苏轼自署书于元祐五年(一〇九〇)。行书纸本,纵二九厘米,横四七点九厘米,凡二十行,计一百八十八字。辩才是苏轼的诗友之一,他曾经给苏轼写过一首《龙井新亭初成诗呈府帅苏翰林》,《次辩才韵诗帖》就是苏轼为和辩才的诗而作的。《治平帖》,行书纸本,纵二九点二厘米,横四五点二厘米。此帖是苏轼书写的信札,内容主要是委托乡僧照管坟茔之事。该帖笔法精细,字体遒媚,与苏轼早年书法特征吻合,正如赵孟頫所称“字画风流韵胜”,并誉之为“世间墨宝”。

《争座位帖》,系颜真卿与尚书右仆射、定襄郡王郭英乂的书信手稿。安氏刻石高一〇七点五厘米,宽六九点五厘米,分上下两截,总计六十八行,行十余字至廿余字不等。因刻于陕西西安,世称“关中本”或“陕刻本”,今存西安碑林博物馆。好事者以该本为底本反复翻刻,翻本众多,良莠不齐,以宋拓为最珍。本册择启功题跋之妙鉴斋宋拓藏本。《祭侄文稿》,系颜真卿为祭奠就义于安史之乱的侄子颜季明所作。行书法帖,手卷,纵二八点二厘米,横七二点三厘米。通篇用笔苍劲,结体豪宕,虽多涂改勾乙却元气淋漓,悲愤之情溢于笔端。与东晋王羲之《兰亭集序》、北宋苏轼《黄州寒食诗帖》并称“三大行书法帖”。《祭伯父文稿》,全称《祭伯父濠州刺史文》,系颜真卿被御史唐旻诬劾,贬饶州刺史,途经洛阳时,仓促奠告于伯父墓前的祭文稿本。自署书于乾元元年(七五八)。行草书文稿,凡三十六行,计四百一十字。原刻早佚,仅见于宋《甲秀堂帖》本。《裴将军诗帖》,传为唐代颜真卿所书。此帖楷、行、草相混而书,书法大小、长短、肥瘦、斜正变化多端,间杂隶书笔法,气雄力厚。今见有两种传世,本册择南宋刻留元刚《忠义堂帖》拓本。

《新岁展庆帖》与《人来得书帖》二帖裱于同一卷中。行书纸本,前帖纵三〇点二厘米,横四八点八厘米,后帖纵二九点五厘米,横四五点一厘米。此二帖均是苏轼写给陈慥的书札,《新岁展庆帖》是相约陈慥与李常同于上元时在黄州相会而作,《人来得书帖》是为陈慥的哥哥伯诚之死而慰问陈慥所作。《黄州寒食诗帖》,为苏轼被贬黄州时于寒食节所写诗作,号称“天下第三行书”。行书纸本,纵一八点九厘米,横三四点二厘米,凡十七行,一百二十九字。笔势奔放,跌宕恣肆。《前赤壁赋》,行楷书纸本,纵二三点九厘米,横二五八厘米。此帖作于宋神宗元丰五年(一〇八二)七月十六日,苏轼与友人乘舟游览黄州城外赤鼻矶,遥想八百多年前三国时代孙权破曹军的赤壁之战,因而作《赤壁赋》,表达对宇宙及人生的看法。

《诸上座帖》是黄庭坚为友人李任道所录,内容为五代金陵僧人文益的《语录》,全文系佛家禅语。全卷纵三三厘米,横七二九厘米。卷前后及隔水上钤宋“内府书印”“绍兴”“悦生”印,元“危素私印”,明李应祯、华夏、周亮工,清孙承泽、王鸿绪,近代张伯驹等鉴藏印。

第一卷《归去来辞并序》,行书手卷。全卷(含裱边)纵二七点四厘米,横二〇二厘米。这卷行书运笔方式和间架结构出自王羲之。其姿态之矫健,体现了作者当时“落笔如风雨”的气概。第二卷《秋声赋》纸本行书,纵三四点八厘米,横一八二点二厘米。是卷原为清宫旧藏。此卷取意二王,结体颀长挺秀,笔势沉稳流畅;运笔以中锋为主,间用侧锋,笔画转折圆劲迅疾,粗细多变,顾盼生姿。通篇布局疏朗,走势连贯,一气呵成,犹如瑟瑟秋风生于毫端。第三卷《王羲之轶事帖》,又名《右军四事帖》《王羲之书事卷》等,纸本行书。帖芯纵二四点四厘米,横一一七厘米。全卷长八五一点二厘米(含题跋),书于元大德年间,原为美国顾洛阜汉光阁旧藏。该卷内容是赵孟頫录其偶像王羲之的轶事,共四则。书法通篇行中带草,气韵流畅。其遒劲流美的书风与王右军清风出袖、明月入怀、率真纯净的品性相辅相成。

《昔寻李愿诗卷》纵三〇厘米,横九九点五厘米。此卷由韩愈《卢郎中云夫寄示送盘古子诗两章歌以和之》诗、赵孟頫《与国宾山长》信札、杨维桢《小游仙辞》、危素《陈氏方寸楼记》四段合装于一卷,共二十四行。《行书三段》卷,首段纵三一点一厘米,横一〇一点五厘米,二段纵三一点五厘米,横一〇〇点二厘米。三段纵二九点九厘米,横一〇三厘米。此卷由赵氏三件行书作品合装而成。此卷是赵孟頫赠南谷杜真人及其弟子袁安道的三篇诗文,共三段横幅,经袁安道珍藏多年,而后合装成一卷。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价