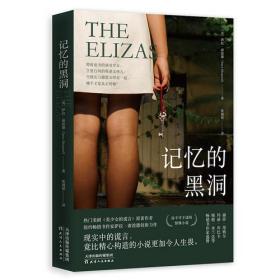

记忆的黑洞

正版图书 真实库存欢迎选购 可开电子发票 有需要联系客服!

¥ 18.62 3.7折 ¥ 49.8 全新

库存2件

天津和平

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者(美)萨拉·谢泼德|译者:张超斌

出版社天津人民

ISBN9787201147741

出版时间2019-06

装帧其他

开本其他

定价49.8元

货号30647559

上书时间2024-12-15

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 25小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

内容摘要

这是一个“书中书”的故事。为了庆祝自己小说的出版,艾丽莎邀请亲朋好友在一家高档酒店庆祝。却没想到,这样一个令人激动的夜晚之后,第二天,艾丽莎是在医院的病房中醒来的。家人以为她又在设计自杀——对于他们来说,这已经不是第一次了。然而艾丽莎知道,她是被人推到酒店泳池中的,但没有一个人知道,包括艾丽莎在内,这个人究竟是谁。

现实中的谎言,竟比精心构造的小说更加令人生畏。

精彩内容

第一章醒来的那一刻,我正在尖叫。我一睁开双眼,尖叫声立即消失不见,但它在我的脑海里留下了一个印记,就像留在湿地上的手印,迅速消弭于无形。我的喉咙刺痛难当,头痛欲裂。我挣扎着环顾四周,却只能看到一片模糊。我的嘴里有股烈酒的苦味。

厉害啊,艾丽莎。你刚逃过命运的魔爪,现在竟又故态复萌?

我回想着因为喝得烂醉而浪费掉的高级套房。星期六傍晚,我到达棕榈泉宁静度假酒店套房后,便拉开了所有房间的窗帘,脱到只剩内衣裤,然后躺在床上。之后我又坐进空荡荡的大号浴缸,又跑到座便加热垫上暖了暖屁股。再之后,我明知故犯,打开房间里的迷你酒吧柜,一口气喝干了好几瓶香草味红牌伏特加。那味道甘美香醇,就像老友重逢,让人浑身舒畅。

我一边喝着酒,一边站在阳台上眺望七层之下的庭院。庭院呈正方形,石板路和花圃交错布置。整个庭院被分成数个独立的区域,让人觉得隐秘……又方便。传说在二十世纪六十年代初期,有一个名叫琪琪·丽思的小明星,在那个院子里被人谋杀了。她头上挨了一棍,估计是她惹上的当地暴徒下的黑手。刚发现尸体那会儿,警方错把她当成了同样一头金发的演员戴安娜·邓恩——两人长得特别相像。人们沉痛地哀悼戴安娜·邓恩,因为她曾在几部影片里跟丹尼·凯同框。

多么悲惨!天妒英才!一定要找到杀害她的凶手,刻不容缓!

后来,戴安娜·邓恩结束美军慰问协会的日本之旅返回国内,才得以告诉大家自己幸得上天保佑,还活得好好的。验尸官弄清楚死者的真实身份之后,好莱坞业内的新闻几乎没为那个受害的姑娘再浪费多少笔墨。人们只顾着庆幸出事的不是戴安娜·邓恩,没人在乎是谁杀了琪琪·丽思。那桩谋杀案至今未破。

喝完第三瓶小瓶伏特加,我脑袋晕乎乎的,便想借着酒劲玩点儿大的。于是我点了客房服务,对接电话的人说:“把每样东西都给我来一份,特别是甜点。”等待期间,我盯着卫生间里的手巾。手巾触感柔软,但很结实,令人无法释怀。我想象杀死琪琪·丽思的凶手用这样的手巾堵住她的嘴,防止她喊叫。也许凶手下手的速度很快,她没来得及发出一点儿声音就死了。我摸了摸床边的飞船形闹钟,发现它的顶部尖锐,底座厚重。这倒是一件极为趁手的重击工具。

可是,这会儿我转头再去看那个太空时代的闹钟,它却不在床头柜上了。连床头柜也不见了踪影。还有光线从一扇窗户照进来——现在不是晚上吗?

一张脸凑到我的面前。

“她好像醒了。”我看到妈妈布满皱纹的前额、线框眼镜和星期六玩风筝冲浪时晒得发红的鼻子。她跟这种场景太不协调,我刚开始还以为自己还在做梦。

“你怎么来了?”我问道。我话说得很吃力,感觉像有人正坐在自己的脸上似的。

妈妈抿了一下嘴。“艾丽莎。”她的声音沙哑,带着战栗,接着,她叹了口气,那一声叹息很沉重,既悲哀又冗长,充满了压抑和挫败感,“宝贝儿。”宝贝儿。

我的心猛地一沉。只有当我做了让妈妈特别伤心的事情时,她才会喊我宝贝儿。我们母女俩经历了很多事情,我吓到她太多次了。

“怎……怎么了?”我嗓音沙哑地问道。

继父比尔晃到我面前,他两鬓有了几缕白发:“别担心,宝贝儿。你不会有事的。”我想起刚醒来时的尖叫:“出什么事了吗?”我的目光转向左侧。我瞥见继妹无精打采地站在门口。这根本不是我的酒店套房,印象里让人站不稳、嘴里黏糊糊的宿醉也不太像这种感觉。我注意到左边摆着一台机器,屏幕上闪烁着绿色的数字。机器发出很有节奏、象征着生命的哔哔声,那是身体呼吸的韵律——我的身体。旁边竖着一根输液杆,上面挂着输液袋和输液管。输液袋里滴出来的黏稠液体呈诡异的红色,可当我再去看时,那液体又变得稀薄而清澈。

“我怎么在医院里?”我低声问道。

还是没有人回答我。一阵冰冷的战栗感冲入我的脊椎。一个声音从内心深处窜了出来。

你得控制住自己的情绪。

我听到玻璃杯的碰撞声和音响里传来的“趴地跳跳车”。哪儿来的音响?我的视线开始打旋。有人在说话。

别盯着看。我一直在找你。

我试图攫取这段记忆,可它像庭院里飘落的花瓣一般飘忽不定,随风而逝。有人在尖叫。接着……一切归于沉寂。这是什么时候的记忆?这些事情真的发生过吗?

我换了个问题:“今天星期几?”“星期日。”妈妈答道,“现在是星期日上午。你睡了有一会儿了。”“我怎么会在医院?”我又问道,“求求你们告诉我。”比尔尴尬地咳了一声:“昨晚又有人把你从游泳池里救出来了。”我眨了眨眼。从某种程度上来说,我并没有感到惊讶。这是第四次差点儿溺水而死了吧?还是第五次来着?难怪我的家人都一副身心俱疲的模样。

“是在宁静度假酒店?”我怯生生地问道。

“你不记得了。”比尔这话像是陈述句,不像问句。

我扫了一眼妈妈。她低着头,紧咬嘴唇,所以并没有看见我摇头,可她显然心知肚明。我厌恶自己让她失望——让她受惊吓——可是……我真的不记得了,像以前一样,又一次的浑浑噩噩。

“我的手机呢?”我问道。

妈妈的表情转为愤怒和厌恶,这是她转移恐惧的惯用方法。

“艾丽莎,现在不是操心手机的时候。”比尔往前凑了凑:“没错。医生让你多休息,你要先恢复体力。”我伸头看向盖碧,那副圆框眼镜掩盖不住她悲伤的表情。昨晚的一丝记忆突然钻了出来。那时已是夜里,距离我的大吃大喝已经过了几个小时。我站在宁静度假酒店的游泳池平台上,但我不知道自己为什么在那儿。以往去游泳池的时候,身旁总是热热闹闹地躺满了人,可在这段记忆里,游泳池旁空无一人,仿佛大家刚刚散去。池水翻涌,毛巾被随意地丢在椅子上。桌上有只杯子翻了个底朝天,一张印有酒店标志的餐巾纸被握成团,落在垃圾桶旁边的混凝土地面上。跳水板摇摇晃晃,仿佛有人刚刚一跃而下……然后化成虚无。

记忆中的天空像不透明的黑色天鹅绒,灰蒙蒙的。空气很纯净,凉飕飕的,仿佛气压骤然下降,带走了所有的湿气。我感觉到脚跟踩在坚硬的游泳池平台上。我站在水边,疯狂地四处张望——我在找什么?我感到一阵惊恐——为什么感到惊恐?接着,我听到了脚步声。身体的运动控制出现混乱,我一下子跌倒了。我听到一声喊叫——是我在喊叫——和陌生人的笑声。我脸朝下拍在水面上,池水出乎意料的寒冷刺骨。我胡乱地摆动四肢,想划水,却很快就放弃了。空气从我的肺里被挤了出来,鞋子在我沉向池底的途中脱落。我是个旱鸭子,从来没学会游泳。

我吸了一口气,发觉鼻腔里还残存着游泳池消毒水的味道,耳边又响起了那首“趴地跳跳车”。我出了一身冷汗:“找到他了吗?”妈妈双唇微启:“谁?把你从水里救出来的那个人?”我感觉那双有力的手又从背后推了我一把。我又听到了那笑声——尖利而充满了嘲弄和得意。

“把我推进水里的那个人。”我低声说道。

盖碧猛地抬起头,妈妈的脸红得像猪肝,一头扎进走道里。“护士。”她惊恐地喊道。

我急得浑身颤抖:“不,我说的是实话,真的有人推了我!”我的嗓门越来越大,“有人把我推进了游泳池!一定要抓住他!求求你们!”“艾丽莎。”比尔凑过来,“没有人推你,是你自己跳下去的。”“跟前几次一样。”妈妈捂着脸啜泣道。护士拿着针头锃亮的注射器走进病房。

我缩回病床上,眼睛随着护士的靠近睁得越来越大,直到微微胀痛。“不!”我喊道。喊叫无济于事,护士不会听,其他人也不会听。他们觉得我是自己跳下去的,这并不奇怪,毕竟我有这种前科,但这一次绝非我自愿——我心里一清二楚。

有人想谋害我。

病房墙上的时钟指向三点十五分,阳光洒进房间,我估计现在应该是星期日的下午。我肯定是被护士扎了一针才睡着的,因为她说——他们都说——我又犯病了。在失去意识之前的百万分之一秒,我还在跟一屋子的人辩白,说这次不是我故态复萌。这一次跟以往的幻觉截然不同。我说的是实话。

屋里静寂安宁,不知道人都去了哪里——或许我的家人都已经走了。我倒希望他们已经走了。

我伸手在床边的小桌上摸索手机,手机没在上面。手机不在身边的感觉让我很是烦闷,就像少了一种感官能力。我错过了好几个小时的新闻,错过了素未谋面的明星、从不见面的朋友和从不待见的远亲的日常照片,错过了鞋子和化妆品的推销邮件,错过了“仅限今天包邮!”的优惠邮件,或许还错过了编辑或经纪人的邮件。我想在谷歌上搜一搜这家医院,看看它的声誉怎么样,再查查昨晚宁静度假酒店的那场事故。我想搜一下输液袋里装的药物,问问Siri为什么所有的医院都弥漫着悲伤,再告诉Siri,我的家人为了让我安生,竟然给我下药。

好吧,喝酒的确是我的错。我跟家人打过包票,手术治疗之后绝不会再喝酒。可是那酒真的让人爱不释口,一口下肚就再也停不下来了。说实话,我的自制力很差,意志也很薄弱。但我只是破了酒戒,并不是脑子坏掉了。我跟他们说有人推我这事没有半句假话。的确是有人推了我,我记得一清二楚。

听到敲门声,我嗖地一下坐了起来。一个穿着褪色蓝衬衫的男人走了进来。他留着黄棕色的头发,戴着过时的塑料黑框眼镜。他似笑非笑,手指细长,指甲修剪得很整齐。我把床单掖好,然后拽紧病服,免得被他看见屁股。我真希望这病服不是白色的,这的肤色太相称了。

“方丹小姐。”他伸出手,“我是棕榈泉警察局的兰斯·科利尔,负责你的案子。”“你是警探?”我脱口问道,感到整个世界瞬间一片光明。

他坐在病床旁边的塑料椅上:“我想问你几个问题。听说你会在这里住很长时间。”“什么意思?”“你家人说想让你在这里做几天精神疗养。”我的心一沉:“不,没有,我没有要自杀。”兰斯的头向右边一转,脖颈的骨头发出嘎嘣声,吓得我退缩了一下。我最讨厌骨节的嘎嘣声。他翻了一页纸:“从案情报告上来看,昨晚有两个路过的人把你从宁静度假酒店的游泳池里救了出来。没错吧?”我耸了耸肩:“可能吧。”“你不会游泳,对吧?”“对。”“那你在游泳池里做什么?”“是别人把我推进去的。”想起上次我说这话时被人扎了一针,而他竟然毫无反应,我很是惊讶。“你看到推你的人了吗?”他平静地问道。

“没有,但我感觉到有人在背后推我。”“只是没看到脸,那么你不能确定真有人推你。”我舔了舔嘴唇:“你觉得我在撒谎?”他跷起二郎腿。墙上的钟表走动的声音有点儿吵。

“方丹小姐,我注意到你以前曾自杀未遂。”我在心里叹了口气:“是,但那是……之前的事。”“什么之前?”“脑瘤治疗之前。”妈妈冲进病房,根本不在乎这是私人会面。比尔跟了进来,盖碧也跟了进来。

“呃,喂?”我尴尬地说道,心里很不爽。

妈妈看向警探:“她去年曾四次试图投水自杀,三次是在酒店的游泳池,第四次是在太平洋——圣莫妮卡。她总说非自杀不可,说有人在追杀她,想害她。后来,大概十一个月前,医生给她做了脑部扫描,发现里面有个肿瘤压迫着——”“——我的杏仁核。”我打断她的话,迫切地想要重新掌握局面,“那个部位控制身体的情绪反应。”“我知道杏仁核的功能。”兰斯说道。

“我想自杀就是因为这个。”我说道,“不过医生把肿瘤切除了。我做了治疗,现在好多了。昨晚跟以往不一样,我没想自杀。真的。”“可这太相似了,宝贝儿。”比尔轻声说道,“你跑去喝酒,担心别人害你……各方面都和之前如出一辙。”“不一样。”我环顾四周,他们撇着嘴,眼帘低垂,“真的不一样。”我的声音有些哽咽。

兰斯露出一抹傲慢的微笑:“不如你把还记得的事情讲一遍吧?”我试图攫取游泳池边那双健硕的手推我的记忆,但护士扎的那一针混合了我所不熟悉的药物,以至于现实都像梦境一样不可捉摸。“我走去游泳池,站在池边,后来感觉身体快速移动。后面有人推了一下,我就掉进了池里。游泳池是公共区域,就没有目击者吗?”兰斯翻了翻笔记:“从报案记录上来看,除了救你的那些人,没有目击者。他们看见你的时候,你已经落水了,而且他们说附近没有别的人。他们把你拉出来放在平台上,其中一个人还给你做了人工呼吸。”我汗毛倒竖,听别人讲自己濒死时的细节太压抑了。我瞥见妈妈的双唇紧紧地抿在一起。

“他们确定没有别人看见吗?”我问道。这似乎有些不太可能。我入住的时候,酒店里有上百个客人。大厅里挤满了戴毛伊·吉姆牌太阳镜的男人和挎托利·波奇牌酒椰手包的女人。

“那会儿正刮风打雷,又下着大暴雨,游泳池区域一个人都没有。酒店员工都觉得奇怪,平台已经用绳子圈住了,你怎么还能上去。”我从绳子上跳了过去?我那名牌皮革靴子的鞋跟可有五英寸高。到底是什么促使我那么做?

“是谁把我从水里救出来的?”我问道,“是谁?”他又看了一眼笔记本:“那人叫戴斯蒙德·威尔斯。你认识他吗?”我也伸长脖子去看他的笔记本。戴斯蒙德·威尔斯这个名字全是大写,旁边还附了个洛杉矶市区的电话号码。我对这个名字没有一点儿印象。我问:“他在酒店上班?”“他说自己是酒店的客人。”“那视频监控呢?有没有拍到?”“游泳池区域平常都有监控摄像,不过由于刮风下雨,那天就把电源关掉了。”我冷哼了一声:“想必他们刚把我救出游泳池,电力就恢复了吧?”“没人串通起来害你,艾丽莎。”妈妈的声音几不可闻,却再次带着一股既哀伤又恐慌的情绪。

“酒吧那边的人怎么说?我记得去游泳池之前跟那里的某个人说了会儿话。你能不能去问一下他们?也许他们看到了什么。要么我去问一下也行。你知道我的电话在哪儿吗?我想打给酒吧问清楚。”妈妈一脸惊慌:“你还去了酒吧?”我咳嗽了一下。我曾经保证过做完肿瘤手术就不会再去酒吧了,就像我曾保证绝对不会再喝酒一样。我看着兰斯:“我……我只是去透透气,没喝酒。”兰斯诡异地咳了一声:“实验室对你做了毒理分析,发现你血液里的酒精含量非常高。”我感到家人的目光全都聚焦在我身上。被人当场拆穿谎言太丢人了,尤其是这谎言如此拙劣,然而有时候撒谎是我的本能反应,那些谎言并非出自我的本意。

兰斯翻了一页笔记:“是这样,接警的警察问过救你的那两个人,他们说以前没见过你,不知道你是从哪里来的。艾丽莎,你能描述一下跟你在酒吧里聊天的那个人吗?你知不知道名字?”我使劲吞了一下口水。我不知道。

“是男是女?有印象吗?”大脑还是一片空白。我连自己有没有跟人聊天都不确定了。

“那可否告诉我你去了哪个酒吧?我会去调查。”宁静度假酒店的房间里有个大号活页夹,上面列出了六家酒吧:德洛斯酒吧,位于大厅外面的休闲酒吧;玩具猪酒吧,商务人士吃晚宴的地方;特拉克斯,有DJ;梅里塔基,葡萄酒吧;码头酒吧,航海主题的马提尼酒吧;还有夏威夷风情的哈利酒吧。昨晚我喝了一杯斯丁格鸡尾酒。这是怎么回事?我平常不喝这种酒。

“啊,找到了,你去的很可能是码头酒吧,只有那里的门通向游泳池。”兰斯抬起头,斜眼看着我,“不过你对当晚的记忆可能有些模糊,一方面是因为你喝了酒,另一方面是我翻了一下你的包——找到……噢,想必你知道里面有什么。”“有什么?”妈妈屏住了呼吸。

兰斯目不转睛地盯着我:“你确定不是因为这个才掉进游泳池的吗?也许你当时迷迷糊糊,不知道自己在做什么。”我想吞口水,可我感到口干舌燥。我知道他找到的瓶子上写着什么。赞安诺,1毫克,每日两次。“难道你没看见我包里的其他东西吗?”我缓过神之后说道,“你没看见那些维生素药片?还有代谢维持、免疫滴剂和辅酶酵素营养胶囊?”我自豪地扫了一眼比尔和妈妈,“都是医生叫我服用的,以免肿瘤复发。我真的在努力了。”“我们都看在眼里,宝贝儿。”比尔拍了拍我的胳膊,“记在心里。”“你还服用了其他处方药吗?”兰斯问道。

还真是穷追不舍。

“不好意思,警察都要问这些问题吗?”“其实我是司法心理学家,不过我跟棕榈泉警局有联系,我们的谈话内容都会汇报给他们。”我在床上坐得离他远了一点儿:“那就没什么可说的了。谈话结束。”我受够了跟心理医生说话。

“艾丽莎。”妈妈叉起了胳膊,“宝贝儿,别这样。他只是想帮你而已。”“我不需要。”我孩子气地说道。别再叫我宝贝儿,我想加上这句话。可这话太不合适……而且让人心碎。

“我保证会帮你理清思绪,但你一定要积极配合才行。”兰斯说道,“能不能告诉我你在掉进游泳池之前是否服用过其他药物?”我咬紧了牙关。我讨厌目前的形势走向。

“要知道,单单是服用赞安诺跟喝酒就会引起意识丧失、失忆和——”“你说得没错,但我昨晚一样都没吃。”我打断他的话,“你根本就没仔细听我说话。这不是失忆。这事切切实实发生了。”兰斯平静地看着我,但我察觉出一丝不自然。他在椅子上挪了挪,正好跟走廊里海报上的弯角山羊成一条直线。他的脑袋略微倾斜,看着就像那双角就长在他的头上。

“咱们谈谈喝酒的问题吧。”兰斯又将话题拉了回来,“为什么喝那么多?是不是有心事?”我低头凝视着床单:“没有。”“真没有?”我直愣愣地跟他对视。集中注意力,我告诉自己,深呼吸。

“当然没有。”“你为什么会去棕榈泉?”这都哪儿跟哪儿啊?

“不知道。那儿……风景好。我喜欢干热的地方,喜欢看艺术装饰,还喜欢住酒店。”“亲爱的,你应该提前跟我们打声招呼。”比尔插嘴道。

这话让我大吃一惊:“我成犯人了?”“你答应过我们,去洛杉矶以外的任何地方都会事先打声招呼。”妈妈说道。

我陷入了沉思。我承诺过吗?

兰斯靠在椅背上,跷着二郎腿说:“去年得脑瘤的日子不好过吧?”我皱了皱眉。他这是心理医生的典型腔调,我早就见识过很多次了。

“没什么大不了的。”“你不用轻描淡写。谁得了癌症都会怕得要死。”“她肯定害怕啊。”妈妈说道,“她从小就担心自己会长肿瘤。她总爱担心这担心那。疾病啊,死亡啊之类的。她小时候异常忧郁。后来真长了肿瘤,她就精神失控了。”“妈妈。”我对她发出警告。

妈妈不以为意地耸了耸肩:“本来就是。”兰斯满怀期待地凝视着我。我深吸了一口气,准备亲口讲述自己在二十二岁风华正茂的年纪做脑部手术和康复治疗的真实感受。然而问题是妈妈并没有说错。我小时候的确很古怪,总是焦虑,充满疑虑,而这些疑虑如今依然困扰着我。我会用丝绸缠住储物柜,爬进去,盖上盖子,在里面一躺就是几个小时,时而做各种假想,时而全神贯注,时而又浮想联翩。我常常让芭比娃娃互相掐脖子、重击、戳刺、劈砍。我会用套索拴住玩具娃娃的脖子,挂到衣橱门口,往他们毛茸茸的身体上钉自杀遗嘱。妈妈发现了那些遗嘱,问我为什么会做这种事。我当时不知道该怎么表达,也许我只是好奇人们怎么会陷入那种程度的绝望。我跟那种绝望产生了共鸣,但我不知道为什么。绝望源自我内心身处的某个地方,我年纪太小,还没有办法去了解那里。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价