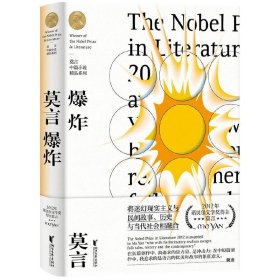

爆炸(莫言中篇小说精品系列)

正版全新

¥ 21.85 4.8折 ¥ 46 全新

库存9件

上海浦东

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者莫言

出版社浙江文艺出版社

ISBN9787533959388

出版时间2020-05

装帧精装

开本32开

纸张胶版纸

定价46元

货号1977920

上书时间2024-09-06

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 20小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

【书 名】 爆炸(莫言中篇小说精品系列)

【书 号】 9787533959388

【出 版 社】 浙江文艺出版社

【作 者】 莫言

【出版日期】 2020-05-01

【版 次】 1

【开 本】 32开

【定 价】 46.00元

【编辑推荐】

不可不读的当代文学经典,2012年诺贝尔文学奖得主莫言中篇小说很全汇编。 “莫言中篇精品系列”囊括了莫言自创作开始到获得诺贝尔文学奖期间全部中篇作品,表现了不同时期的艺术风格,可以帮助读者深入了解莫言中篇小说的丰富内涵和体量,为学者、评论家研究提供材料。此次出版精审细校,全新修订,增补遗漏。 中篇创作出现了莫言创作中反复表现的主题,并日趋成熟。 莫言长篇写作中经常表现的的主题,在中篇的创作中也多有所表现。比如初恋情结、异禀儿童、超感与通感、饥饿与狂欢、“计划生育”与高考等,都是莫言经常表现的主题。在反复的表现过程中,形成了莫言式的象征意味,也显露出莫言对生命的重视和对现代社会人类生存状态的反思。 莫言的创作试验场,不乏为长篇创作做准备的练笔佳作。 因为中篇小说的体例适中,具有更大的包容性和可能性,在中篇创作的过程中,莫言有意识地在一些作品中舍弃自己熟悉的题材和手法,努力进行着多样化的探索,对自己发出挑战,拒绝变成熟练的小说工匠。并且有些作品作为长篇小说的构思准备之作,与长篇对照阅读,别有趣味。 全新装帧设计,小巧便携,细腻用纸,手感尚佳。 这套书采用了小32开的开本,精装设计,小巧便携,易于翻阅,更符合当下快节奏生活中读者的阅读习惯。在设计上沿用“莫言短篇小说精品系列”的思路,护封选择了具有现代感的抽象图案设计,希望带给读者全新的阅读感受。书的内文采用细腻的纯质纸,内封则采用相当有质感的木棉纸印金的设计,具有一定的收藏价值。

【内容简介】

本书是2012年诺贝尔文学奖得主莫言的中篇小说集之一,收录作品三篇。

《爆炸》写的是“我”带妻子去医院流产的经过,但是在这个过程中产房内外、天上地下一派动荡开阔的气势,它表现了新旧道德观念矛盾的“爆炸”,甚至也不妨看作是各种时代信息的“爆炸”。

《欢乐》写了生于高密县农村一个贫困家庭的青年永乐的故事,他像千千万万个农村孩子一样,希望通过高考跳出农门,摆脱贫穷与落后,却5次高考,5次败北;当希望化为泡影,他只好逃出家门,踏上“欢乐”的**。

《雨中的河》是莫言*早创作的一部中篇小说,展现了莫言的早期风格。

这几个中篇艺术风格鲜明,各具特色,无论内容或篇幅都堪称是十分精彩的“小长篇”,小说以“离经叛道”的想象书写出隐微的人性和深刻的心灵史。

【目录】

爆炸/001

欢乐/076

雨中的河/199

【文摘】

爆炸

一

父亲的手缓慢地举起来,在肩膀上方停留了三秒钟,然后用力一挥,响亮地打在我的左腮上。父亲的手上满是棱角,沾满着成熟小麦的焦香和麦秸的苦涩。六十年劳动赋予父亲的手以沉重的力量和崇高的尊严,它落到我脸上,发出重浊的声音,犹如气球爆炸。几颗亮晶晶的光点在高大的灰蓝色天空上流星般飞驰盘旋,把一条条明亮洁白的线画在天上,纵横交错,好似图画,久久不散。飞行训练,飞机进入拉烟层。父亲的手让我看到飞机拉烟后就从我脸上反弹开,我的脸没回位就听到空中发出一声爆响。这声响初如圆球,紧接着便拉长变宽变淡,像一颗大彗星。我认为我确凿地看到了那声音,它飞越房屋和街道,跨过平川与河流,碰撞矮树高草,*后消融进初夏的乳汁般的透明大气里。我站在我们家浑圆的打麦场与大气之间,我站在我们家打麦场的边缘也站在大气的边缘上,看着爆炸声消逝又看着金色的太阳与乌黑的树木车轮般旋转;极目处钢青色的地平线被阳光切割成两条平行曲折明暗相谐的汹涌的河流,对着我流来,又离我流去。乌亮如炭的雨燕在河边电一般出现又电一般消逝。我感到一股猝发的狂欢般的痛苦感情在

胸中郁积,好像是我用力叫了一声。

父亲伛偻着腰,高大地站在我的面前,那只打过我的手像一只兴奋的小兽一样哆嗦着。父亲穿一条齐膝盖的黑色长短裤,赤脚,光背,头戴一顶破了边的卷曲如枯叶的草帽站在我面前,我的父亲,我的威严的父亲用可怜的目光看着我。白炽的阳光里挟带着一股恶毒的辣味,晒着父亲嶙岸的肩膀和两只崎岖的大脚。父亲像麦场上生出来的一棵无叶树,不给我丝毫荫凉,他使我灼热难挨。我说: 爹,你听我说……父亲柔顺地说: 你别说了,我的儿,你想错了!爹已经七十岁了。我说: 不,我要说,爹,你不懂,你什么都不懂!(爹前进一步,我后退一步。)爹说: 我什么不懂?我说: 你打我是犯法的!父亲开颜一笑,趔趔趄趄地抢上来,左手一挥,像往锅边上贴饼子一样打响了我的右腮。我犯法了,杂种,把你爹送到局子里去吧。爹全脸膨炸着说。我并无悲哀,泪水流出了眼眶。我的双耳共鸣着,模模糊糊地看到父亲的手臂在空中挥动时留下的轨迹像两块灼热的马蹄铁一样,凝固地悬在我与父亲之间的墙壁

上。

其实没有墙。阳光射到父亲身上,反射出一圈褐色的短促光线,父亲像一件古老的法器灿烂辉煌。他脸上有一千条皱纹,每条皱纹里都夹着汗水与泥土,如纵横的河流,滋润着古老的大地。家乡的土地是黄褐色,深厚的土层下边是古老的沧海,它淤积了多少万年,我爷爷的爷爷也许知道。父亲用古老的犁铧耕耘着黄土地,在地上同时在脸上留下了深刻悲壮的痕迹。父亲用脸来证明着我的该打。爹!我又叫了一声爹,你不能这样粗暴地对待我。我也是大人啦!爹说: 比你爹还大吗?你要是敢给我毁了他,我就打死你。我说: 你以为我不想生个儿子吗?可我已经生了一个女儿,已经领了独生子女证。我是国家的干部,能不带头响应国家的号召吗?父亲的嘴角沉重地垂下去,两道混浊的泪水冲刷着落满灰土的面颊。我们偷着生,不去报户口,不行吗?父亲说。我说: 这是生孩子,不是养个小狗小猫。再说,我们的领导已经知道了。父亲说: 你们领导是怎么知道了?我说——我没说这句话前心里充满了怒火,

我没说这句话前心里先说: 你们把我害苦了,当然,我也把你们害苦了。

大约二十年前,我刚刚上小学,留着齐额短发。有一天,母亲对我说: 过来,把裤裆给你缝死吧。我说: 不,撒尿不方便。母亲说: 你是有媳妇的人了,还穿开裆裤,不怕人家笑话?我说: 什么媳妇?母亲说: 你爹给你从北庄订了一个媳妇。我说: 什么媳妇呀?母亲说: 给你做饭,缝衣裳,生小娃娃的媳妇。我说: 我不要。母亲把

我的裤子扒下来,用一根长长的粗线把我的裤裆缝起来了。

后来,我一年年大起来,骨骼肌肉长破了一件件衣服,乌黑的胡须盖过了柔弱的茸毛,我终于懂了“媳妇”的重大使用价值。我见到了她,隔着很远。那天,我们村请了一台戏,戏台子扎在干枯的河里,四乡八疃都来看。她扛着一条被几辈人的屁股磨得乌黑发亮的板凳,跟在一群小女孩后边。有人对我说: 那个高个子是你媳妇。我慌忙跳开眼,见戏台上挂着一块天蓝色的大布,几十领淡黄色的苇席托着天,锣鼓家什打成一片响,台下的孩子喊爹叫娘。锣鼓家什响一阵,停了,琴师嘎嘎吱吱的调弦声响,鲜明地盖了河道。我终究忍不住,一斜眼,就盯住了她。她身躯高大,因为是夏天,熟透了的胸脯把一件被汗水浸白了的对襟式红褂子撑得开裂。她生一张通红的大脸,头发乌黑。她把那条看着就知道沉重的凳子放下,一屁股坐下去,头刚抬起来,胸还未挺直,人就突然弯曲歪斜着矮下去了。她站起来,脸侧对着我,有三十米远,眉眼看得清楚,腮帮有些凸,小皮球般饱胀。她从河沙里把凳子拔出来,用脚把沙土踢到凳子腿钉出的眼里,四个眼全填满,又跳动着踩,她全身的肉跳,好一阵,又放好凳子,坐下。我看到那四条凳子腿在人腿缝里又陷下去了,嗞嗞如泥鳅钻洞,陷了一会,停住了,她身后又接上了一片人,我牢牢地盯住她从人缝里露给我的半边身子,心里一阵阵潮起潮落。胡琴钻出锣鼓。锣鼓淹没胡琴。浪潮吞没沙滩,浪潮吐出沙滩,娘——你在哪儿?一个左手握玉米面饼子右手提白根绿叶羊角葱的女孩子站在戏台上大声喊。村里那个人又戳我一下说: 你媳妇那腚盘真够宽广的,你要惹她生了气,她一下就把你蹾扁了。我说: 去你娘的。戏台上出来一个李铁梅,红鞋,红裤,红袄,红腮,两眉之间点一个拇指大的红胭脂,长辫子上扎着红绳,手里提着红灯。村里那个人说: 又是《红灯记》!我没搭腔,眼睛总往人缝里溜,看一眼,心一热,又一凉,凉了又热了,我不知是幸福还是痛苦。这年秋天我当了兵。假如我不去当兵,假如我当了兵没提干,假如提了干没上大学,假如上了大学没住医院,假如住了医院没碰上那位单眼皮大眼睛的女护士,就不会有一连串的烦恼发生,也不会有今天。父亲沉重的巴掌打得我灵魂出

窍,我的脸上热辣辣的。一摸,摸到一根根胡萝卜般的凸起。

我的脑袋变成了空桶,蜜蜂的哼叫声掺和着远天的引爆声在空桶里碰撞回折,翻腾盘旋。你就别管了,反正我知道了。我没说这句话之前心里就充满了怒火。爹说: 你告诉我,是哪个狗娘养的告诉你的,我去跟他拼命。我说: 是公社计划生育委员会给我的信,我向领导汇报了,才赶快回来。父亲懊丧地吼了一声,他的手抖抖索索地举起来,把胸膛上的一个牛虻打飞,又拂去十几颗麦糠。那么,那么,孩子,你就忍心把咱这一门绝了?父亲悲哀地看着我说。我不是有一个女儿吗?我说,怎么能算绝了呢?爹说,女儿不是儿,女人不算人。我说: 印度总理、英国首相、丹麦女王、田副县长,不都是女人吗?你见了田副县长连头都不敢抬!爹说: 这不是一码事。我求求你啦,放

了他的生吧!蹲监坐牢爹替你去。我说: 不行!爹,不行!

我的情绪恶劣,我对父亲巴掌的畏惧消失了。我就要三十岁了,父亲打我前的激动和打我后的颤抖使我意识到我已把大部分身体挤进了中年人行列,决定与我有关的事情的权力在我手里而不应该在父亲手里,父亲打我,应该解释成他交出权力之前的无可奈何的挣扎。我的心冰冷坚硬,不管怎么说,也不能让我投降。妻子瞒着我怀上的胎儿的留

与流,甚至已不重要,重要的是我要自作主张。

父亲转过身,向着打麦场边的矮墙走去,矮墙外,那棵被烈日灼伤了的小椿树垂着所有的叶子,把一块暗淡的影子掉进矮墙里,造成一点点荫凉的感觉。父亲立在椿树斑驳的影子里,褐色的肉体上漏出一些不规则的白得发绿的光斑,非常炫目,非常美丽。他摘下那顶似乎一口气就能吹破的草帽,提在手里,并不用它扇风。场上的麦秸在烈日下暴躁地响着,到处都在反射光线,所有的颜色都失去颜色,我的眼前一片白后是一片黑。一阵风吹过来,椿树叶不得不动几下,立刻又垂下头,黏滞在混浊的空气里,像一簇簇硫黄火苗。父亲面对着我站着,站得那么遥远寒冷,他的脸一团黑,疲乏地垂着两条长臂,长臂好像经不起大手的重量才被坠得这般长,血液好像流进了大手才使大手这样大。父亲的手上凝集着令世界悲痛而起敬的表情,这表情唤起我酸涩的感情,我的舌头在嘴里熟了。父亲的手一只在髋骨间垂着,一只捏着草帽垂在髋骨间。那草帽令我吃惊害怕,我吃惊它怎么还能作为草帽存在着,我害怕父亲不小心捏碎了它。它一旦破碎,就会变成焦煳的粉末辛辣的粉末,飞散进黏滞的空气里,使重浊的夏天更重浊。在青翠的

麦苗与金黄的麦浪之间,我的妻子怀孕了。

父亲挥手打我时,我的心里酝酿着毁灭一切的愤怒。新账旧账一起算!我看到在我们父子三十年的空间里,飞动着铁锈色的灰尘,没有温情,没有爱,没有欢乐,没有鲜花。但是我知道我的感觉是偏颇的。父亲伛偻的腰背和遍身的泥土抗议我的偏颇。他的骨头上刻着劳动的深痕,他的眼睛里结着愁苦的车轮轧出的血红的辙印。他站在疲乏的椿树下好像一个犯人,在我面前,垂下了灰白的头。我听到从他的喉咙里发出一阵“喀啦喀啦”的声音,随着这声音,父亲耸着肩,慢慢地、慢慢地蹲下去。父亲被我打败了。我站在火热的太阳下,表皮流汗,内里凉冷,我的空壳里,

结着多姿多彩的霜花,还有一排排冰挂,状如狼牙……

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价