大河之舞

正版全新

¥ 49.49 7.5折 ¥ 66 全新

库存11件

上海浦东

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者罗伟章

出版社广西师范大学出版社

ISBN9787559851291

出版时间2022-08

装帧其他

开本32开

纸张胶版纸

定价66元

货号3445909

上书时间2023-10-05

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 25小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

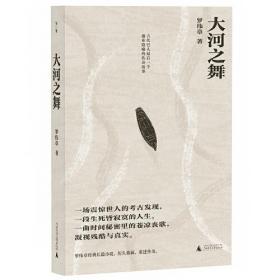

【书 名】 大河之舞

【书 号】 9787559851291

【出 版 社】 广西师范大学出版社

【作 者】 罗伟章

【出版日期】 2022-08-01

【开 本】 32开

【定 价】 66.00元

【编辑推荐】

★雷达、李敬泽、阿来、陈思和、贺绍俊等名家盛赞的作家罗伟章经典长篇,重述传奇。

★本书讲述一条浪淘千古的大河、一个神秘消失的古老族群、山川河谷间浪漫精灵的神性乐舞,写当代巴人无惧命运的自强不息,真实与奇幻相融合,唱出一曲时间秘密里的苍凉丧歌。

★内文采用洁白的健视双胶纸。

★这是一个关于命运的故事。古老族群因“别人的想法”走向黑暗和悲怆。当代巴人的美丽与忧伤,苦旅与归途,仿佛仍在重复这个不幸的故事。我们如何摆脱“别人的想法”?如何不被性格和命运掌控,书写属于自己的历史?小说蕴含丰富的隐喻和象征,堪称巴蜀版的《百年孤独》,以深沉的悲悯凝视时间长河里的“人”。

【内容简介】

两千多年前神秘消失的古代巴人,骁勇善战,崇武尚巫,小说以考古队在罗家坝半岛发现的惊人墓葬为切入,挖掘了古代巴人的古老传说。在罗家坝半岛上,罗秀被父亲的暴行惊吓而变傻,后被人强奸生下一女,罗秀因难产而死,钟爱姐姐的罗杰从此生活在对姐姐罗秀的追忆中不可自拔。小说在罗杰命运变迁的过程中埋藏了一条暗线,讲述一个神秘消失的古老部落,一条浪淘千古的大河,讲述巴人*后一个遍布隐喻的传奇故事,展现*后一场充满神性的倾天之舞。

【目录】

引言一

引言二

上篇:源头

中篇:中流

下篇:逝川

开篇:起点

【文摘】

get_product_contenthtml

body{font-size:1.28em}

img {max-width:100%;}

第*章

衙门

如果罗秀不是疯子,她这时候就该回家去,因为天早就黑下来了。

她没有回家的想法,固执地坐在后河岸边,脱掉鞋袜,用脚板拍河水的脸,拍得啪啪直响。

响声冰凉。

这是冬天,整个白天都在下雪。雪光着身子,从很浅的天空里落下来,横七竖八地往地上躺,躺了一层又躺一层,把半岛捂住。风吹着,满眼都是动荡的银色。

罗秀的弟弟罗杰坐在她身边。罗杰两个钟头前找到姐姐,一直无可奈何地看她胡闹,这时候说:“姐姐,爸妈在等我们回去。”

“回去干吗?天黑了,地又没黑。”

她的意思是,既然地没黑,就不该回家去。这时候回家的才是疯子,不回家的不是。

罗杰也认为姐姐不是疯子。整个半岛,只有他才这么认为,因而也只有他才这么傻。

是不是疯子,不是罗秀说了算,也不是弟弟罗杰说了算,是由别人说了算。

这个别人,是一堵无形的墙,看不见也摸不着,可你就是穿越不了。罗杰有些害怕。他感觉到自己被墙挡住了,墙的那边是“别人”,这边是他和姐姐,现在,他还有机会翻到墙的那边去,时间再长一些,事情就相当难说了,他就会和姐姐一起,成为“别人”的对手。

尽管罗杰年纪很小,但年纪再小,也懂得不能随便成为“别人”的对手。

他把姐姐的脚拿起来,放在胸口上焐。他的胸口在吱拉拉叫唤,像是姐姐的脚在唱歌。

把自己焐冷了,姐姐焐热了,他又为她穿鞋袜。本以为穿上鞋袜姐姐就会起身,可他的手刚松开,罗秀又把脚伸进了水里。河水正冷得心慌,急吼吼地往她鞋子里躲,先躲进去的占据了地盘,后来者心有不甘,就在沿口上咕咕噜噜地报怨,骂抢在前面的家伙太自私。

罗秀把脚越插越深,“淹死你!淹死你!”她说。

她是要把钻进鞋里的水都淹死。

果然,没声音了,看来那些水都被淹死了,她便笑起来。

笑声子弹一样贴着水皮射出去,击中了一只歇在对岸草窝里的野鸭。野鸭默默地起飞,去下游找它的第二个家,翅膀厉害地倾斜着,好像它要穿透寒冷的夜色,必须用这种斜翅飞翔的姿势。

罗杰正准备哭,母亲来了。

这个脸颊狭长的女人,张云梅,见女儿把脚插进水里,打了个寒噤,却并不怎么惊慌。对女儿,她是有一番心思的,这心思不能说,哪怕对她自己,也不能说;它就像庄稼地里的杂草,生起来又拔掉,拔掉了再长,总是拔不断根。庄稼总是轻易就断了根,杂草却那么顽强,不知道怎么回事。

此刻,那杂草就在疯长,因此张云梅没有立即把女儿拉起来,更没有像罗杰那样,把那双冻成冰坨子的脚放在胸口上焐,而是蹲下身,给了儿子一记耳光:“她是疯子,未必你也是疯子?”

罗杰的头划了条弧线,身子一偏,手压住了河岸的枯草。枯草上的雪尘被惊醒,在他掌心里扭扭捏捏的。

三个人都不说话。天地静下来,静得轰隆一声。

但还有一种难以辨识的声音。那是张云梅心里的杂草生长的声音。杂草已经长得扎眼了,她不得不拔掉它。一拔掉,她心里就很痛,就觉得自己不像个当母亲的。

她人高马大,身强力壮,一把将女儿抓起来,捞到背上,往家里走去。

空气干冷,雪野苍茫,走在回家路上的三个人,呈两团灰色的影子,幽灵似的飘浮着。但他们不像幽灵那般轻松,张云梅牲口一样喘息,脚下的雪也在喘息。每一脚下去,都有坠落的感觉。女儿很沉。疯疯傻傻的人都这样,总是很沉的,因为他们没有正常人那么多想法。每一个想法都是一片羽毛,没有想法就跟石头差不多了。张云梅搬着这块石头,从三岁搬到十九岁,搬了十六年。

家在衙门。衙门这称呼,听上去像个官府。事实上也是。晚清时期,宣汉县政府为避农民暴动,曾把县衙设在那里。县衙早就搬走了,衙门这名字却留了下来。现在的衙门显得相当破败,可里三层外三层,照旧给人庭院深深的森严感。后河离衙门,是很有一段距离的。半岛方圆十里,回龙中学位于正中,过了学校,向北再走十多道田埂,才是衙门的*外层,也就是下院;依照地势高低,衙门从称谓上被切割成三个部分:上院、中院、下院。张云梅家就在下院:一间新修的偏厦,一栋老旧的正屋,正屋前面的小小院坝,紧接田原。

屋子里亮着灯光,鼾声却锯齿一样割着板壁。

“只晓得挺瘟!”张云梅骂了一声。

她骂的是丈夫罗疤子。她只敢这样悄悄骂。嫁到半岛之后,她有过短暂的幸福时光,之后就在男人的拳头底下过日子,作为男人的影子而活着。有好多次,她真的变成了影子——鸡不叫狗不咬的夜半时分,往坟林跑的鬼影子。罗疤子把她打得太狠了,狠得她伤了心,她想回娘家,但路途遥远,一时半会儿回不去,再说跟丈夫赌气跑回娘家的女人,有哪一个不是气没喘匀就想回转的?儿女,田地,都等着女人经管,她丢不下;再说女人天生就是要被移栽的,娘家已不属于自己的家了。不能回娘家,张云梅就跑进坟林,把自己遭受的委屈,一五一十地说给丈夫的先人们听,让他们评评理,看究竟是自己这个媳妇没当好,还是罗疤子太过分……

其实罗疤子没睡着,他从窗口望见女儿被找回来,就装着睡过去了。

张云梅应该先用积雪把女儿的脚搓热,才能让她躺到床上去。张云梅开始也是这样想的,但那个打鼾的人坏了她的心情。她只帮女儿脱了衣服,就将她塞进被窝。

次日清晨,张云梅翻身下床,外衣也没披,就冲进女儿的房间。昨夜里,她是想气消了,心静了,再去为女儿暖脚,可没想到眼睛一闭就睡死了。床上空空的。张云梅跑出屋外,见女儿正往后河走去,都到校门外的那条渠堰上了。深青色的晨光里,女儿的红棉衣,像一汪移动的血。

这个疯子,对后河为什么那样着迷?她不停地往河边跑,到底想干啥?

迎着摔打的寒风,张云梅去追女儿。

雪已烂掉,女儿的脚印里积着水洼,女儿僵硬的面容落在水洼里,一个连着一个。

“你!”张云梅说。

罗秀回过头来,朝母亲笑。她一笑脸上就不僵硬了。可对她本人而言,这未必是件好事。脸部僵硬的时候,不好判断她的美丑,一旦松弛下来,就丑相毕露。她的那张嘴,随着年龄在扩展,脸上别的部位,似乎早在十年前就定了型。

她刚满十六岁的时候,第*次有人提亲,男方住在后河对岸的杨侯山,已三十大几,急需一个女人把他变成男人,为他传宗接代,疯子不疯子,就管不着了。那天罗秀在母亲的陪同下上了山,坐在鸡粪满地的阶沿上,供别人观赏。那时候她的脸真就像一块石头。村民叽叽喳喳地议论一阵,又叽叽喳喳地劝慰那个穿着新衣的男人,说看上去她并不疯,只是有点傻;即使疯,也是文疯子。其实男人不需要劝,他早就打算认命,结下这块石头。谁知道罗秀并非石头,不知听到一句什么话,她忽然笑起来,哈哈大笑。这一笑,她的脸活泛而生动了。越生动越不忍目睹。开饭之前,张云梅再一次问男方:“看不看得上啊?”这是规矩,要男方确认“看得上”,这顿饭才能吃,否则是不能吃的,天远地远,相亲的女子及其陪客,也要饿着肚子赶回去。那天,张云梅进门时问了声,男方憨憨地点了头,开饭前问他,他却既不点头,也不开口,因此饭没吃成,婚也没订成。

回家的路说不上远,可张云梅心里的寒酸把路拉得没有尽头。人家的女儿订婚,都是七姑八姨的跟来一大群,这群婆娘降临哪个村落,哪个村落就光彩照人,仿佛别的都不重要,重要的是她们曾经来过,曾经以她们锐利的目光,察看男方的长相和家产,并以训练有素的刀子嘴,把男方的婆娘驳得哑口无言。这是乡间女人一生中的辉煌时光,辉煌得她们只顾展示自己,反倒把相亲的女子冷落了。不过,那是很甜蜜也很安全的冷落。

而张云梅的女儿,却享受不到这种甜蜜和安全。罗秀没有姑也没有姨,只有外婆和一个舅妈,外婆上了年岁,舅妈呢,别提她张云梅心里倒好受些。当然,她可以在半岛约上几个关系亲近又会说话的女人,比如中院罗建放的老婆桂秀英,还有上院的话匣子马呱呱,去充当女儿的血亲,可张云梅没脸。半岛女子外嫁,即使不能嫁到隔河的镇上去,至少也该走一个河谷地带的殷实人家,谁见过半岛女子往山上嫁的?没有一大帮女人陪着,女方首先就输了志气,单枪匹马的张云梅,别说察看男方的长相和家产,连正眼跟人对视的勇气也没有。她只希望时光走得快些,在女儿出丑之前,把事情定下来。可时光也是一个女人,一个坏了心眼的小女人,你希望它快些离开,它却偏偏站在女儿跟前逗她,让她在节骨眼上笑得周身乱颤,笑得要多难看有多难看。

以后的好几次订婚,都是这种情形……

女儿在别人面前笑,张云梅的眉毛拧成疙瘩,深感羞愧,可要是单独对她笑,情况就变了,那笑就成了一束动人的火苗。

这时候,张云梅的心被那束火苗烤暖了,她拉住女儿的手说:“这么冷的天,你去哪?秀儿乖啊,秀儿跟我回去啊。”她嘴里喷出的白雾,在风里笑嘻嘻地扭动着身子。

罗秀不愿意回去。罗秀说:“我要去看我的河。”

一条大河,遥遥地来,远远地去,怎么就成了你的河?

张云梅的肩膀抖动了一下。或许,在每一个女人的身体里,都淌着一条河。但这条河不是她们的。这条河虽然从她们体内流过,却不属于她们。女儿却有一条自己的河。

说不准,这疯子将来比我有福,张云梅想。

“妈你说啥?”

张云梅不知道自己把心里的话说出了声,还以为女儿具有据说疯子才有的特异功能。

“我是说,”她这样回答女儿,“你呀,要是将来好歹嫁个男人,生下个一男半女,当妈的也就丢心落肠了。”

罗秀似乎不知道什么叫男人,却对“一男半女”很感兴趣,好像那是一只香瓜,闻一闻就感到舒服。此时,她把母亲的手臂当成了“一男半女”,或者说当成了那只香瓜,脸偎在上面,蹭着。被寒风割得相当粗糙的脸,把母亲粗糙的衣袖蹭得嚓嚓作响。

母亲牵着她往家里走,她顺从地跟上了母亲的脚步。

“这才像我的女儿。”张云梅说,心里酸酸的。

她心里酸,是因为她觉得,自己牵女儿的这副样子,很像伴娘把新娘往洞房里牵。

罗杰还在睡,罗疤子已起床。罗疤子拿着弯刀,出门砍柴。柴还有的是烧,可他不愿意待在家里。化雪天不能下地,只有去砍柴。半岛从整体上说是一块平坝,却不是摊开了的那种平整,回龙中学背后,有座名叫雀儿山的土丘,土丘腰部以下,属于学校,腰部以上属于半岛农人,农人们在丘上种些胡豆、豌豆,偶尔也点两片麦苗。柴山主要在中河地界附近,那里浅丘起伏,砂土较重,不大出庄稼,但马桑树、青冈树,见土就长;半岛人的坟林也在那边,反正死人又不需要种庄稼。

罗疤子出门后,张云梅撩起女儿的裤腿。她没穿袜子,就是一双光脚塞在解放鞋里。

那双脚不仅没冻坏,还白白嫩嫩的。罗秀也丝毫没有感冒的迹象。

张云梅长长地叹息一声。

罗秀分辨不出母亲叹息的内容,只说:“儿子,我儿子帮我。”

母亲听懂了她的意思,她是说,昨天夜里,罗杰用积雪为她暖脚了。

傍墙角的瓷盆里,还有残存的融雪。

“儿子儿子,他是你弟弟,可不兴叫儿子,让别人听见了笑话!”

把弟弟叫儿子,是*近这段时间的事情。

张云梅生上火,找双厚袜子出来,先在火上烤热了,再给女儿穿上。随后,她把女儿带进里屋,问:“来了没有?”罗秀把嘴唇咬住,不回答。那排整齐的牙齿,就像长在嘴唇上的。

张云梅从枕头底下取出一条厚实的布带,说:“来了就戴上。”

罗秀把东西接过来,奋力朝窗外扔去。

窗子是闭着的,那柔软的东西被碰得发出扑哧一声,蔫搭搭地掉在地上,像个废弃的干粮袋。那真是干粮袋的样子,花布里面填着柴灰,吸收女人的血水。张云梅把它拾起来,嘴贴近了,吹掉沾在上面的灰土,吹干净了又往女儿手里递。

罗秀转过身,从立柜上取过一把剪刀,朝着母亲比画。

张云梅无可奈何地嗔怪道:“没来就没来,凶巴巴的做啥?你剪吧,剪坏了我懒得给你缝!”

言毕把东西塞回枕头底下,进伙房做早饭去了。

罗疤子

早饭好了半个时辰,罗疤子也没回来。

要是可以的话,他永远也不想回去。

时过境迁,罗疤子的真名已经被人淡忘,半岛上,长辈和平辈直呼他疤子,晚辈叫他疤子叔或疤子爷;他左脸靠近太阳穴的地方,有枚铜钱大小的伤疤,亮光光的;这点不该有的亮光代替了他的名字,甚至也代替了他的身份。那亮光是一颗钢针,把他钉在人们的日常用语里,让他一辈子也别想挣脱开。如果有外地人问:“你那块疤是咋回事?”他会说,那是小时候睡在院坝里,被可恶的饿狗啃掉了一张皮;如果有本地人这样问,那伤疤的颜色就会变深,由灰而红,由红而紫,对你怒目而视。不过话说回来,除了那些球毛不长的毛丫丫,本地没有谁这样去问他。

林子以外,半岛的远处,似烟似雾的气体升上来,离天越来越近,在大地上弥漫开来。但这时候的罗疤子还能望见衙门的轮廓,几层院落,沿倾斜的坡面,由南而北,缓缓攀爬,青黑色的屋脊上,画出距离不等的银灰色细线。那是藏在瓦沟里的积雪。那些雪不愿偷偷摸摸地化掉,它们要等太阳出来,再变成悬空奔腾的溪流。水可以像孙猴子那样变化万千,云朵和雪尘,只是*基本的形态,云有多少种,数也数不清,雪也是,山顶上的雪和平坝里的雪就不一样,前者主子似的傲慢,后者明白自己下错了地方,还没沾地就张皇失措。而此时的罗疤子,就是下错了地方的雪——他化成灰,人家也能指出哪一撮灰是那块伤疤,也要议论那块伤疤的来历。

他封不了人家的嘴,他知道。

雾气越来越浓,在衙门前的田野上,几团雾停泊在半空,树冠一样,黑洇洇的。罗疤子数了数,三团,左数是三,右数还是三。他捂了捂胸口。那里曾经有三棵巨大的桂花树,八月里,半岛上香气复杂,可即便是与农人*为亲近的稻谷香,也要自觉地留出一条通道,让桂花香顺畅地跑过,叫人们知道,这正是桂树开花的时节,要吃桂花糕的,赶紧拿竹竿去把花朵儿捣下来。三棵树活了多少年?不知道,*老的老人说,他们的高祖是小孩的时候,桂花树就有这么大,他们高祖的高祖是小孩的时候,桂花树也有这么大。时间让三棵树成精,让它们成为半岛人心目中的神,谁生了医治不了的病,就来给桂花树烧纸;谁家小儿夜啼,就搭一把楼梯,爬上树去,在枝丫上系根红绳。几乎家家户户的孩子,包括罗疤子的女儿罗秀,都拜了三棵桂花树做干爹;半岛人把干爹叫保爹,意思是保佑孩子健康成长。如果在它们被伐倒之前生了罗杰,罗杰照样会拜它们做保爹。孩子们放学回来,路经三棵树,会齐声高叫:“保爹!保爹!” 枝叶摇动,雀鸟乱鸣,似在回答。

所有的半岛人,都是桂花树的儿女。

可它们还是被伐倒了。

伐倒它们的共有七个人,其中就有罗疤子。

七个人用斧子劈,用锯子拉,泼上煤油点火焚烧,足足忙乎了十三个昼夜,三棵树才轰然倒地。

那正是雀鸟生蛋的时节,碎掉的鸟蛋,把半亩那么大一块田都汪成了黏黏稠稠的黄色。

第*斧劈下去时,七个人不是没有畏惧,他们都从回龙镇的说书人口中,知道了曹操的故事,曹操剑劈神树的时候,一缕鲜血飞迸而出,呛了曹操一脸。桂花树是不是也有鲜血?结果没有。它们就是三棵老树,别的啥也不是。几个人这才放了胆。没有人敢阻拦他们,因为他们是在“破四旧”,既然沾了“神”字,就属于“四旧”的范畴,就属于被破之列。

只在神树倒下后,半岛上才响起浪头似的哭声。

人们跪倒在树的尸身前,呼天抢地:“保爹呀,我的保爹呀……”

罗秀就是那时候疯掉的。她没有哭,没有叫,只抓起肉红色的锯木灰,大把大把地往嘴里塞。她脖子僵直,嘴里已塞得满满当当,但她鼓着眼睛,两只手还在疯狂地往嘴巴上拍。那样子,不像一个三岁的娃娃,而像铁了心要干成一桩大事的烈女。

张云梅当时也跟众人一起,跪在地上哭叫“保爹”;她是帮女儿叫的。没想到在她声嘶力竭地表达忠诚的时候,女儿先被阴魂给治住了。她几步抢到女儿跟前,把她嘴里的东西用指拇儿剜出来,然后把指拇儿插得很深,让女儿呕,呕得只剩下黄水,再左右开弓,打女儿的脸。她打的不是女儿,是附着在女儿身上、指使她以这样的方式了结自己的怨鬼。

罗秀被打哭了。哭了是好事,证明怨鬼跑掉了。

可那毛病没改。一有机会,罗秀就去找桂花树的锯木灰,找到了就往嘴里塞。

张云梅把锯木灰打扫得一粒不留,用火烧,罗秀没什么可塞的,就把桂花树断桩旁边的泥土抓起来,做出往嘴里塞的架势。

半岛人看见她,要是旁边没有大人,就朝她啐一口,说吃呀,你吃呀!

她不吃。她知道这不能吃。她把泥土扔了,有时候扔在自己脚下,有时候扔在怂恿者的身上。

被扔的人怒气冲冲,骂一声:“疯子!”

这个说:“疯子!”

那个说:“疯子!”

今天说:“疯子!”

明天说:“疯子!”

她自己也弄不醒豁了。我是疯子吗?别人都这么说,怎么可能不是?可她又觉得自己真不是疯子,该吃饭吃饭,该拉屎拉屎,把饭吃进嘴里,把屎拉进茅坑,所有人都是这么做的,为什么偏偏她就是疯子?她对爸妈说:“我不是疯子。”当妈的说:“是的是的。”这含糊的应答更让她迷惑。可好歹有一个应答,当爸的却没有精力理会她。那时候的罗疤子,还有好多事情等着他去干,那些事无论大小,都镀上了一层炫目的金辉,女儿的纠缠却是那么没有意义,因此让他发烦。通常情况下,他不作声,要是女儿抓住他的裤腿,非要他表态不可,他会大喝一声:“疯子!”

爸爸也说她是疯子。

有一天,妈妈被她一连问了四五遍,问恼了,说:“我不是告诉你了吗,还问,硬是他妈个疯子!”

这句话画成了一个圆。她是一粒玻璃珠,不管怎样滚动,都在圆圈里。陷入沼泽的人,挣扎不仅无效,还越陷越深。罗秀的错误就在于她不停地挣扎,结果把自己弄成了一个货真价实的疯子。

想当初,她把锯木灰往嘴里塞,或许只是喜欢它的香味。

并不是怨鬼把她逼疯的,她是被人们叫疯的。

每当半岛人看到罗秀的疯态,都会摇头叹息:报应,这是报应……

罗疤子坐在雾气弥漫的林子里抽烟,就在想报应的事情。

当年他们那七个人,伐倒了桂花树,紧接着又劈了神龛。神龛高两米,放置在衙门中院,劈碎之后,拿到食堂去烧,烧了三天也没烧完。许多人都听到了神龛的哭泣。那是祖先们在哭。

但罗疤子跟他的伙伴没有听到。那时候他们想的是,桂花树是敬天地的,神龛是敬先人的,现在这两样东西都毁了,七个人可以一身轻松,无挂无碍地去跟活人斗了。

他们揪斗的活人,一是罗建放的父亲——半岛上*大的地主,二是回龙中学校长罗传明。

那七个人,至今死了三个,其中*年长的还不上六十。其余几个,除罗疤子路走得稳,气也喘得匀,别的都得了这样那样的怪病,要么喉咙哑了,要么骨头软了,软得瘫在床上。镇上懂药道的人说,敢跟光阴拼脚力的老树,会分泌出一种油脂,让靠近它的人得病。半岛人却不这么想,他们说这是报应。罗疤子是半岛人,他相信半岛人的话。报应没让他自己领受,却让女儿成了疯子,从小疯子变成大疯子,变成注定嫁不出去的姑娘。

如果疯子也可以称作姑娘的话。

罗疤子不愿意看到女儿,每次跟女儿四目相对,

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价