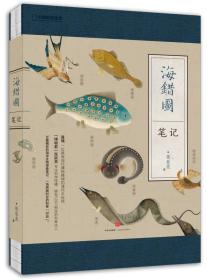

全新正版 海错图笔记·肆 张辰亮 9787521739336 中信

本店所售图书,保证正版新书,有个别图片和实书封面不一样,以实书封面为准,最快当天,一般隔天发货。支持7天无理由退换货.开票联系客服

¥ 46.11 5.9折 ¥ 78 全新

库存94件

北京西城

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者张辰亮

出版社中信

ISBN9787521739336

出版时间2023-03

装帧精装

开本其他

定价78元

货号31643250

上书时间2023-09-23

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

《博物》杂志副主编,《中国国家地理》融媒体中心主任。中国科普作家协会生态科普创作专业委员会委员,北京科学技术普及创作协会第八届理事,抖音、快手、bilibili@无穷小亮的科普日常运营者。中国农业大学昆虫学硕士,2017年十大科学传播人物。畅销科普图书《海错图笔记》系列作者,同时著有《掌中花园》《小亮老师的博物课》等多部畅销科普图书。

目录

第一章 鳞部

【枫叶鱼、鲳鱼】013 【潜龙鲨】023 【党甲鱼、鳗鳃鱼】033 【松鱼、鼠鲇鱼、海鼠、刺鲇】041

第二章 介部

【鬼面蟹】055 【沙蟹、拜天蟹、沙虮、和尚蟹、虾蟆蟹、长脚蟹】069 【红蟹、蟛、蒙蟹、蟛蜞、台乡蟛蜞、芦禽、拥剑、金钱蟹、交蟹】079 【无名蟹、虎蟳、金蟳】089 【化生蟹、小香螺、大香螺化蟹、响螺化蟹、鹌鹑螺、绿蚌化红蟹】101 【拖脐蟹、长眉蟹、虾公蟹】115 【空须龙虾、龙头虾、大红虾】125 【刺螺、蓼螺、黄螺、短蛳螺、白蛳、铁蛳、铜蛳、手掌螺、簪螺、蛇螺】135 【牡蛎、石蛎、竹蛎、蛎蛤、蠔鱼、篆背蟹】145 【石门宕、巨螺、八口螺、鹦鹉螺】157 【铜锅、九孔螺】167 【棕辫螺、空心螺、手卷螺、蚕茧螺、手巾螺、砚台螺、红螺、桃红螺、钞螺】179 【闽中泥蛏、蛏种、竹筒蛏、尺蛏、麦藁蛏、浙蛏、剑蛏、海蛏、蛤蛏、马蹄蛏、荔枝蛏】193

第三章 虫部

【海参、泥蛋】205

第四章 草部

【海带、海裩布】217

第五章 金石部

【珊瑚树、石珊瑚、海芝石、羊肚石、荔枝盘石、松花石、鹅管石】231 【吸毒石】249

内容摘要

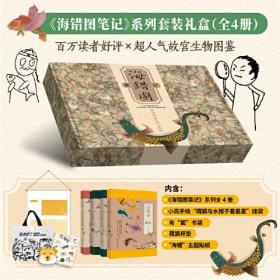

现象级畅销科普书《海错图笔记》系列收官之作。

海错的\"错\",是种类繁多错杂的意思。在清代画家兼生物爱好者聂璜绘制的《海错图》中,共描绘了300多种生物,几乎涵盖无脊椎动物和脊椎动物的大部分主要类群,还记载了很多滨海植物、奇闻异事和风土人情。时代所限,书中记述时有夸张,但妙趣横生。

作者无穷小亮研究这本清代海洋生物图谱已近8年,本书是他的最新也是本系列的收官之作,选取《海错图》中最有挑战的96种海洋生物,以21篇笔记向我们展示了鱼类、贝类、兽类及海洋植物的鉴别及物种介绍,以及小亮老师收集到的珍稀海洋生物照片及古代图谱。这些新的创意让本书的可读性、文化性和话题性一如既往。

精彩内容

【序】被《海错图》改变的9年2019年,《海错图笔记·叁》出版后,编辑乔琦说:“你猜第四册封面会是什么颜色?”我想了想,“黄色吧?”“你怎么知道?”“第一册蓝色,第二册绿色,第三册橙色,也没剩几个色了,就黄色还中看点儿。”没想到,抚摸到这个黄色的封面,已经是4年后了。

21篇文章,为何写了4年?因为经历了太多事情。新冠肺炎疫情暴发,我被关在家里,注册了抖音账号玩,结果一年多玩出了一千多万粉丝,成了科普视频创作者,自己给自己添了一大摊子事儿。社长把我从《博物》杂志调出来,成立了融媒体中心,我又带着新团队给中国国家地理拍纪录片。在疫情时代拍纪录片可太折腾人了,找选题、写脚本、出差、钻林子、找动物植物、现场讲解、被集中隔离、居家隔离、在小城市里静默、剪片子……每天都感觉头皮麻麻的,全是事儿,烧脑,发根儿都烧没了。以前天上下个小雨,我是不在乎的,因为有头发挡雨,雨水过好久才会渗到头皮。现在只要掉个点儿,就能拨开几根毛,直接砸到头皮上。在这种状态下写书太难了。《海错图笔记·肆》的很多内容,都是在隔离期间写的。这样说我还要感谢隔离。

其实写书在这个时代是不合时宜的,书报摊没了,书店也关门了,大家都看视频了,为什么还要写呢?首先,《海错图》体量太大,必须写够四本才算是考证得比较全面。另外,我今年评科学传播职称的时候,面试考官问过我:“你怎么看你写的书和你做的视频,哪个重要?”我回答:“在这个时代,做科普的要是想做到‘普’,就必须会搞视频之类的新媒体,它可以最快地触及最多的人群。书能卖一百万册就算畅销了,但我一个视频如果做得好,能有几千万的播放量。不过视频就是当时热闹,过一礼拜就没几个人想得起来了,再过几年要是这平台倒闭了,视频也就跟着消失了。所以书还是不能丢,书能存一千年。真正想保存知识、在世界上留下点儿作品,还得写书。我在书里花的精力、投入的知识量,比视频里多了无数倍。好东西都在书里。我用视频把人聚过来,再请他们看我的书,现在就得这么着才行。”说完这一大套后,我就评上职称了。

第四本确实不好写。好写的都在前三本写完了,就剩一堆零零碎碎的物种,或者怪力乱神的生物,什么长六条腿的龟、长鸡冠子的鱼啥的。我的原则是,太虚头巴脑的就不考证了,谁知道当时是哪个村头老太太编的。至于那些能鉴定出来,但是除了名字就没故事的,我也放弃了一些,毕竟我写的是文章,不是词条。我找到一条条主线,用它们串起尽可能多的物种。这样能让碎的东西显得规整一点。所以第四册虽然只有21篇文章,但每篇体量可不小,而且考证了96种《海错图》中的生物,比第一册和第二册的总和还要多。我的目标是《海错图笔记》系列每一册都要比前一册更好,到了第四册,好不好我说了不算,至少先做到给得多。

第四册是《海错图笔记》的终结篇,到此,《海错图》中大部分的物种我都考证了,对得起我自己,也对得起聂璜。聂璜在书中多次留下“以俟后有博识者辨之”的文字,希望后世能有人解答他弄不清楚的生物问题,凡是他发问的地方,我基本都做出了回答。而且在第四册里,我挖掘到了聂璜隐藏在书中的细微情绪。他生在明清交际之时,亲身经历各种动荡,写《海错图》时又正值文字狱大兴,他心里在想什么?从《海错图》中非常谨慎的只言片语里可窥见一二。这些文字,搁现在一些网民眼里,叫“夹带私货”“阴阳怪气”。这些网民最爱看的书大概是电话号码本,那玩意儿没私货。其实正是这些文字,使《海错图》超越了一本画谱的属性,成了一位时代变革中的活人写的有温度的书。

我从2014年开始考证《海错图》,至今已经9年了。这些年,《海错图》也改变了我很多。我有一整个书柜装满了海洋相关的书籍;认识了一堆福建的朋友,厦门几乎成了我的第二故乡;结交了各路海洋生物研究者、爱好者、摄影师;学会了很多海鲜的做法,没事儿就在家做。《海错图》在相当程度上改变了我的人生,而且是往好的方向改变。一辈子能经历这样一段因缘,是很幸福的。感谢聂璜留下这部巨作,希望大家阅读《海错图笔记》愉快。

——张辰亮【枫叶鱼、鲳鱼】丹枫化鱼,飘沉欲海引言:在秋叶飘零的季节,海洋中会出现酷似枫叶的鱼。它是枫叶所化?是拟态枫叶?还是人们一厢情愿的想象呢?

无知化有知聂璜住在福建时,得知当地有一种“枫叶鱼”,形状酷似枫叶:“闽海有鱼曰枫叶,两翅横张而尾岐,其色青紫斑驳。”当时盛传,此鱼是落入海底的枫叶变成的。聂璜常用的另一本参考书《汇苑》就持此观点:“海树霜叶,风飘波翻,腐若萤化,厥质为鱼。”枫叶变成鱼,听上去难以置信,但聂璜却认为很合理。在他生活的时代,中国知识界流行用“化生说”解释生物现象,认为不同生物之间可以相互变化。聂璜还举了几个例子:“吴梅村《绥寇纪》载,‘崇祯十年,钱塘江木柹(音fèi,砍木头时掉下的碎片)化为鱼,渔人网得,首尾未全,半柹半鱼。又闻雨水多则草子皆能为鱼,而人发、马尾亦能成形为蛇、蟮……’。”水猴子与熊家婆这白纸黑字的记载,在聂璜看来已是叶变鱼的铁证,殊不知这是最无力的证据。我在网络上做了11年科普工作,见识了各色言论,对此很有心得。

我一直致力于辟谣“水猴子”传言。水猴子是中国民间传说的一种水怪,似人,会把游泳者抓到水下淹死。它起源于古代的“河伯”“无支祁”“水虎”“水鬼拿替身”等神话传说,后来传到日本后,演变成了河童传说。

水猴子在中国的作用本来是家长吓唬小孩别去游野泳的借口,和“你再闹老妖精就来抓你了”是一个档次,在今天本该早就成为笑谈,但我发现,相信它存在的网友竟大有人在。他们相信的理由,要么是“我奶奶说她见过”,要么是“我们村以前抓到过”,最有底气的是“有人在湛江/茂名/常德……拍到照片视频了”,我一看,要么是南美洲的树懒,要么是马达加斯加的指猴,要么是欧美、日本艺术家用鱼和猴子拼接成的伪标本,甚至是一条巨蜥、一个在野塘里泡澡的男人。如此荒诞的“证据”被配上“某年月日,某地用5台电鱼机抓到的水猴子,某动物园花了30万元买走”的文字,一大堆人就信以为真了。

“崇祯十年(1637年),钱塘江木柹化为鱼,渔人网得,首尾未全,半柹半鱼”也属于这种情况。一件子虚乌有的事,配上时间、地点,经两三个人传播,往书上一写,就跟真事儿一样,古今皆然。

我去成都推广《海错图笔记》时,一名五六岁的小读者举手问我:“世界上真有‘熊家婆’(注:川渝地区的家长吓唬小孩儿的常用主角,一个可怕的老太太,爱吃小孩儿手指)吗?”相信“水猴子”的网民们,以及相信“木柹化鱼”的聂璜,跟这名五六岁的宝宝无甚区别。

渔民的证言

不过除了书上的记载,聂璜还有其他证据。他采访了福建渔民。渔人云:“秋深海上捕鱼,网中有时大半皆枫叶,而枫叶鱼杂其中,且惟秋后方有。”这可是聂璜亲耳听到的人证。于是,聂璜“信而图之”。

聂璜的工作完成了,下面该我干活了:枫叶鱼在现实中是否存在?

首先我敢肯定它不是枫叶变的,否则我就成义务教育的漏网之鱼了。然后我们看其他特征。这种鱼能跟枫叶扯上关系,是因为:1.外形酷似枫叶。

2.常混杂在海底的枫叶间。

3.在枫叶飘零时节出现。

这三点里,第一点最可能是真的,因为鱼本来就扁扁的,长得像树叶是很容易的。其他两点可信度不高,可能是因为外形似叶而衍生的附会。

为什么这两点可信度不高呢?今人说的枫叶,大多指鸡爪槭,即日本京都那种著名的红色秋叶树。而中国古人所说的枫叶,大多指的是枫香树,即果实有刺而多孔,被医家称为“路路通”的那种树。然而这两种树都不耐盐碱,不会生在海边或河流入海处,所以它们的秋叶不会大量堆积在海底。渔民所说“秋深捕鱼,网中大半皆枫叶”的说法,就不符合常理了。渔民虽然身处与海错接触的第一线,但别忘了,他们也是爱讲故事、爱编传说的一个群体,枫叶鱼的故事,可能也是聂璜采访的那个渔民听别人说的,口口相传中逐渐失真,以至于违背了常理。再看聂璜笔下枫叶鱼身边的“枫叶”,根本不是枫香树或鸡爪槭的叶,而类似壳斗科植物的叶,可见聂璜连枫叶长啥样都不知道。于是,我放弃了从树种入手解谜的想法。

从鱼入手我改为从鱼入手。中国南海有一类鱼倒是形似枫叶,那就是燕鱼属的鱼。燕鱼的成鱼相貌平平,轮廓类似水族缸里的“七彩神仙鱼”,但幼鱼极为独特:背鳍、臀鳍、腹鳍极度延长,形态、体色都和落叶相似,且泳姿都故意弄成虚弱无力、随波逐流的样子,混在流木、海藻间漂游。《中国海洋鱼类》中的描述为“幼鱼呈枯叶拟态漂移”。不过也有学者认为,其中的弯鳍燕鱼幼鱼模拟的不是枯叶,而是一种有毒的扁形动物:缘颈角扁虫。不管模拟谁,至少它的形态习性和枫叶鱼是很相似的。

还有一种鱼:中华单角鲀,背鳍突出,腹鳍后方的鳍膜特别发达,也酷似枫叶,而且符合“其色青紫斑驳”的特点。最重要的是,它的幼鱼会特意藏在海藻、落叶或其他漂浮物之间,随波摆动,隐藏自己。

然而,这两类鱼的尾鳍都是扇形的,不符合枫叶鱼的一个特征——“尾岐”,即尾鳍分叉。

长翎婆子和枫树叶请教了各路人士皆无果之后,我向熟悉海洋文化的《厦门晚报》前总编辑朱家麟老先生求助。朱先生不愧是海洋文化学者,一句话就让我眼前一亮:“是不是鲳鱼?浙江有人把小型鲳鱼称为枫树叶。”我一查,还真是这样!舟山、宁波等地把大个儿的鲳鱼叫“婆子”或“长翎婆子”,管鲳鱼小苗叫“枫树叶”。小鲳鱼的个头、形状确实是“两翅横张而尾岐”,酷似枫树叶。鲳鱼侧线上方的身体泛出青紫色光泽,身上的鳞很容易脱落,捕捞上来一经运输,鳞往往就被蹭掉了,身上斑斑驳驳的,正合“其色青紫斑驳”的描述。而且从图像上来看,和《海错图》里的枫叶鱼最像的,也就是鲳鱼了。虽然今天主要是浙江人把小鲳鱼称为枫树叶,但浙、闽二省相邻,聂璜那会儿,福建人很可能也这样称呼。《闽志》里记载枫叶鱼,也就不奇怪了。

现在还有一个疑点。如果枫叶鱼只是小号的鲳鱼,聂璜为何只字不提?要知道,他在《海错图》中专门画了一幅“鲳鱼”,惟妙惟肖,说明他肯定见过鲳鱼。但是写枫叶鱼时,却没有“其实就是小鲳鱼”之类的文字。我认为原因是:聂璜很可能没亲眼见过枫叶鱼。因为聂璜非常相信化生说,在书中多次显露出想证明化生说正确的欲望。若是亲眼见到化生说的证据——枫叶鱼,应该兴奋地多花些笔墨描述此鱼外观才是。但从配文看,他只在开头介绍了一句枫叶鱼的外形,其他就全是各种书对枫叶鱼的记载、渔民的讲述、对化生说的感慨,而且着重写了“福、漳二郡(地方志)并载此鱼”“《汇苑》亦载”,似乎在用这些书证明此鱼的存在。如果他亲眼见过,是不必通过典籍来证明其存在的,直接说“我某天在某地见过此鱼”就行了。

而且,他是在采访渔民之后,才“信而图之”,说明在这之前他都不信枫叶鱼的存在。所以,真实情况可能是这样:聂璜从未见过枫叶鱼,他先在福建的地方志里发现对于此鱼的记载,又通过《汇苑》的只言片语推测其为枫叶化成,然后访问渔民,听到了添油加醋后的枫叶鱼传说,信以为真。最后他让渔民画了鱼的简图,再根据简图重绘在《海错图》中。由于渔民口中的枫叶鱼就是小型鲳鱼,所以画出的图也是鲳鱼模样。但聂璜全程都不知道枫叶鱼就是小鲳鱼,所以没有在配文中提到。

也有学者认为,枫叶鱼是刺鲳。原因是:刺鲳的盛产期在每年10月至次年1月,符合“惟秋后方有”;体侧有平行的肌肉纹理,符合枫叶鱼体侧的花纹。我觉得不无可能,但也有不合理之处。平行的肌肉纹理,很多种类的鲳都有。而且刺鲳并不是鲳科,而是长鲳科,身体呈纺锤形,上下的鳍也不伸出长尖,说白了,它是各种鲳鱼里最不像枫叶的,更与枫叶鱼的图像不符。民间都是把鲳科鲳属的幼鱼称为枫树叶,没有把刺鲳称为枫树叶的。前文我已经分析过,渔民的话不合常理,很可能是道听途说的,所以“惟秋后方有”不宜作为参考。鲳科鲳属的幼体常出现在夏季,浙江人不照样称其为枫树叶嘛!

另外还有两个可能的原型:鲾和篮子鱼。今天的福建、浙江等地,有把鲾科和篮子鱼科成员称作“叶子鱼”“树叶仔”的。它们个体小,身体侧扁,尾鳍分叉,与枫叶鱼的描述也有相似之处。但它们和刺鲳的问题一样,体形是纺锤形的,不像枫叶,而像榕树叶(注:鲾的另一个福建名字就叫“榕叶仔”)。所以,根据枫叶鱼的图像和今天沿海居民依然沿用的俗称,我还是认为,枫叶鱼最有可能是鲳科鲳属的幼体。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价