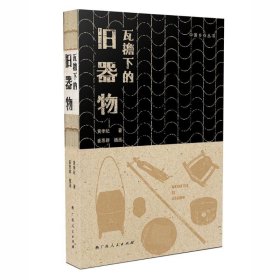

瓦檐下的旧器物

正版新书 新华官方库房直发 可开电子发票

¥ 53.91 5.5折 ¥ 98 全新

库存6件

江苏南京

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者黄孝纪

出版社广西人民出版社

ISBN9787219108437

出版时间2019-10

版次1

装帧线装

开本32开

纸张胶版纸

页数464页

定价98元

货号SC:9787219108437

上书时间2024-05-10

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 12小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 全新正版 提供发票

- 商品描述

-

作者简介:

黄孝纪,1969年出生于湘南山区八公分村,中国作家协会会员,中国散文学会会员,曾获孙犁散文奖等奖项。近年以出生地为样本书写中国南方乡村社会变迁,在全国各级期刊发表散文作品数十万字,著有“八公分记忆”系列散文集多部,已出版《老去的村庄》《八公分的时光》等。新作“中国乡存丛书”着眼乡村旧器物、食单、农事等,将由广西人民出版社陆续推出,旨在为一个时代保留一份乡土记忆,为中国南方乡村立传。

主编推荐:

● 【知名乡土散文作家】

作者黄孝纪是中国作协会员、中国散文学会会员,孙犁散文奖获得者,是从乡村走出的乡土作家,近年以其出生地八公分村为写作样本,形成了颇有特色的“中国乡存丛书”“八公分记忆”系列散文集。

● 【变迁中的乡土记忆】

知名乡村作家亲身经历,细数中国南方几代人的乡村日常旧器物,深情再现一个中国村庄几十年来的时代变迁,以及余味悠长的乡土记忆。

● 【乡村文化振兴与乡愁】

以人文视角观照农村的变迁,关注并描摹旧器物中的故事、风物、人情,让人记住的乡愁,具有较大历史价值、文学价值和社会学价值,助力乡村文化振兴。

● 【精美而不媚俗的散文】

作者黄孝纪的文字如著名作家王跃文所言,深扎土壤,写尽童年的纯真、青年的多艰、中年的忧思,是对过度堆砌与矫饰的当代审美的去芜,也是对农耕社会精神原点的回归,在他笔下,一草一木一花一藤,都充满人世温情,散文的语言之美、思想之美、情感之美、意境之美得到淋漓尽致的体现

● 【近百种乡村旧器物】

书中讲述近百种南方乡村器物,每一旧物都关系湘南乡人的生存、情感和生活,关联着家人、时间和记忆,每件旧器物都散发着那个年代乡村的独有味道。

● 【国内很好设计师操刀】

本书邀请曾获得“中国好看的书”“中国出版政府奖装帧设计奖”的资深设计师操刀,整体装帧设计紧密贴合乡村旧器物的主题,封面和版式均以乡村瓦房和器物为灵感,反复修改,精雕细琢,使书籍内容与版式完美结合。

● 【数十幅精美艺术插图】

38幅手绘精美彩色插图,24幅器物剪影图插图由功底深厚的插画师手绘而成,历时半年,反复打磨。

● 【精选高品质纸材】

封面250g俄罗斯牛卡,腰封125g俄罗斯牛卡,正文80g皇家精品牛仔纸,书脊原白天蚕丝,麻线装订。

● 【限量手工毛边本】

毛边书对爱书人始终有一种难以言说的诱惑,但碍于手工成本较高,我们只能做少量毛边本供爱书

...

媒体评论:

● 一个中国南方村庄的乡土记忆,几代人历经的南方农耕岁月,一部别样的南方农村生活史,带你重温那个年代乡人的慢生活……

● 近百种乡村旧器物,五十幅精美彩色插图,多幅怀旧艺术剪影,精制牛皮纸印刷,复古裸脊线装……

精彩内容:

自?序:

消逝在岁月深处的乡村旧物

黄孝纪

我的故乡在湘南山区,是一个名叫八公分的偏僻村庄。1969年我出生在这里,其时,父亲五十六岁,母亲三十八岁。我是家中最小的,上面三个姐姐。三姐比我大三岁,二姐比三姐又大三岁。可是,我的大姐比二姐却大了十一岁,这中间的差距,我是童年里在母亲的眼泪中才渐渐明白,那里曾有她几个早夭的孩子,我此生无缘谋面的哥哥和姐姐。

我有记忆的时候,大姐已出嫁到江对岸的牛氏塘,那时叫油市塘。这是一个仅有一条青石板合面街的小村,两边是青砖黑瓦的吊脚楼,溪流绕村,高树林立。这里地处要冲,是远近乡人往来行旅的必经之地,街面上有打铁铺、裁缝铺,还有供销社。曾有多年,我常跟随母亲,走过江上的木桥,穿过一片树林,来供销社买盐买煤油。

童年里,我们一家五口居住在一栋青砖黑瓦马头墙的大厅屋一角。这栋老旧的大厅屋上下两个厅堂,中间隔着石砌天井,一共住了五户人家,下厅两户,上厅三户。我家在上厅,紧靠着神台。每户人家的房屋都很逼仄,进门是灶屋,里间是卧房,由卧房一角的板子楼梯,连通木板搭建的楼上,各家的陈设也基本相同。

在我们家,灶屋里砌着一个四方形两灶孔的大正灶,两条宽板长凳靠墙摆放,交于墙角,像木匠的大曲尺,半围着象征一家之主的正灶,其中一条正对着灶门口。灶与凳之间的通道,仅容屈膝而坐。灶上常年搁着乌黑的鼎罐和铁锅,灶的背面则立着一张长条状的灶桌。灶桌是洗碗和切菜的地方,在其横长的缝隙里插上接手板,悬空于灶面之上,摆上碗筷,又起到了饭桌的功能。灶屋进门的另一面墙,靠墙而立的,是高高的碗欃和一个瓦水缸。碗欃是平素放碗放剩菜的地方,本是漆了老红色,却因西墙的木格窗小,光线幽暗,与四壁及楼板的乌黑融为了一体。水缸上口有一块搁板,板上放两只宽口瓦钵,钵里各放着一只竹筒水勺,一大一小。每天早晚,家人担了木桶,挑来井水倒入水缸,此处的地面,长年潮湿。灶屋是我们一日

...

内容简介:

本书是广西人民出版社重点打造的“中国乡存丛书”的开篇之作。书中,作者对20世纪60年代至90年代中国南方乡村的日常旧器物,进行了全面而系统、细腻而深情的描述,并配以具有艺术价值的彩色插图和极美的版式设计,立体化展示了几代人历经的南方农耕岁月,是一部别样的南方农村生活史、中国乡村文化传。不同于其他作家以“体验生活”的方式来写乡村,本书是作者写他自己生于斯长于斯的这一方土地,文风质朴却于平淡间感人于无形。全书牛皮纸印刷,从封面到版式的设计都与文字内容紧密贴合、相辅相成。

摘要:

长凳 支撑乡人的生与死

旧时的故乡,每个村人的诞生,都离不开瓦檐下那方逼仄的卧房,离不开一铺凳床,我也是如此。因此,当我回首来路,我愿意从那间光线幽暗的卧房开始,从那些支撑床板的粗糙长凳开始。

在我的故乡八公分村,木凳的形制大体有四:矮凳、独凳、宽板长凳、长凳。

这些木凳,材质以杉木为主,都是四条腿。区别在于面板的长短、宽窄与厚薄,以及腿脚的高矮粗细。最矮小的自然是矮凳,多给小孩子坐,成人长时间做一些离地面很近的活也坐矮凳,我父母每天剁猪草,就是坐矮凳。独凳,可看成是矮凳的升级版,比矮凳更高大,顾名思义,也是一人独坐,更适合于成人,小孩坐着往往腿不及地。最宽最长的,是宽板长凳,这是灶屋里的专门坐具,通常一户人家两条这样的凳子,呈曲尺状靠墙摆放,围着正灶,一日三餐都是坐在这里。长凳,则是宽板长凳的缩小版,面板更窄,也更短,通常情况下,能坐两个成人。

长凳是八仙桌的标配。一张八仙桌,四方各配一条大小接近一样的长凳。在往日,村人围着八仙桌吃饭喝酒,多是在红白喜事办宴席的场合。平素过小日子,很少有这么正规的。当然,也有房舍宽敞的人家,在厅屋里常年摆上八仙桌和长凳,作_日三餐之用。

八仙桌未必每家都有,但长凳却肯定无家不有。新的、半新的、旧的,端正的、瘸腿的,面板光滑的、粗糙开裂的,上了油漆的、没上油漆的,家家户户的长凳也各有不同。要不然,夏日里一条石板巷子常常摆了好几家歇凉的长凳,也不见谁搞混拿错了呢?

长凳多是在夏秋问用来闲坐的。严寒冬天,春寒料峭,我们家里来了客人,或有邻里来访,父母肯定是热情邀请来人到灶屋里的宽板长凳上坐,且还要客气地让出正对着灶门口的位置,以便客人烤火取暖。夏秋间则不同了,除了母亲在那里汗水涔涔烧火做饭做菜,谁也不愿坐灶屋里。我们通常在厅屋里,或檐门口,摆放几条长凳,随时坐歇。吃饭时端一个碗,或站或坐,尽量找一处凉爽通风的地方。

夏秋之夜,一天的酷热总算过去。青石板巷子里,也早已泼了水,消去余热。各家邻居的长凳矮凳,纷纷摆了出来,靠着一侧的屋墙。众人摇着蒲扇,坐凳上吃饭、闲聊,巷子里碗筷之声叮叮当当。这里也成了欢乐的夜场,孩子们奔跑,玩耍,仰看星子,缠着大人说古道今。主妇们则家长里短,嘁嘁喳喳,往往要等夜色已深,孩子们和男人上床酣睡了,她们才打着哈欠,收捡长凳矮凳进屋,各自关门上闩。

那时村人青砖黑瓦的卧房里,木板床多是用长凳铺搭。两条长凳,靠墙摆放,一端一条,搁上木

...

目录:

第一辑 温暖的卧房

003 长 凳 支撑乡人的生与死

009 笼 罩 菜蔬衣物的烘晒器

015 书 柜 那个年代无书可装

021 板 箱 中学时代的好伙伴

029 脚 盆 洗涤劳累与辛酸

035 淤 桶 土地因之而肥沃

039 炭 箩 担回御寒的温暖

043 廒 稻谷满仓,心中不慌

049 米 筒 度量家人的一日三餐

057 米 筛 宛如青篾丝编织的铜锣

063 板子楼梯 犹闻上楼脚步声

第二辑 灶屋的烟火

073 宽板长凳 与正灶共守一生

077 灶 桌 乡人切菜的地方

083 竹 勺 舀一勺井水甘洌清凉

089

...

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价