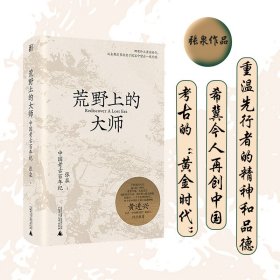

荒野上的大师

正版新书 新华官方库房直发 可开电子发票

¥ 39.33 5.7折 ¥ 69 全新

库存285件

作者张泉

出版社广西师范大学出版社

ISBN9787559846150

出版时间2022-03

版次1

装帧平装

开本32开

纸张胶版纸

页数358页

字数250千字

定价69元

货号SC:9787559846150

上书时间2024-05-10

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 13小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 全新正版 提供发票

- 商品描述

-

作者简介:

"张泉

毕业于复旦大学中文系,原《生活月刊》主编,亚洲出版业协会(SOPA)2008年、2010年、2013年“亚洲很好新闻奖”获得者。主要作品有《城殇:晚清民国十六城记》《中华文明访谈录》《敦煌:众人受到召唤》(合著)等,纪录片《辛亥》撰稿,《五大道》和《大上海》总撰稿,多次获得“金鹰奖”“星光奖”“中国纪录片学院奖”和“中国纪录片年度作品”等奖项。"

主编推荐:

"©“中研院”副院长、史语所原所长 黄进兴 作序推荐

作为资深媒体人,张泉尊重历史, 持论公允,擅长以深入浅出的方式把遥远的历史传递给公众。

《荒野上的大师》搜集了大量的第一手档案资料,广泛阅读了各种回忆录、论文和专著,深入发掘学人的精神、思想与人生,勾勒学人的群像,探究学界的浮沉,让我们可以更清晰地回望一代大师走过的路。

——“中研院”副院长、史语所原所长 黄进兴

©中国版《人类群星闪耀时》

发掘和重温以陈寅恪、丁文江、李济、赵元任、傅斯年、贾兰坡、梁思成、林徽因、梁思永等为代表的一代大师的精神、思想与人生;

讲述他们如何在乱世走出书斋,涌入同一时空,披荆斩棘,担斧入山,于荒野上踏出新路,以科学方法探索和重建中国古史,从而改变世界最中国的认知的历程;

不世出的天才,靠前的一代人,因他们,一个大发现的时代,在中国的土地上显露峥嵘。

©尊重历史,持论公允,深入浅出

知名作家、原《生活》主编、三届 “亚洲很好新闻报道奖”获得者,张泉,前后历十年的潜心之作。"

内容简介:

《荒野上的大师(中国考古百年纪)》讲述的是1920年代中国考古初创的故事。作者以地质调查所、清华国学研究院、中央研究院史语所和营造学社四大机构的发展为主线,描绘了中国考古的诞生经过。这四大机构走出了诸多考古名家,(李济、赵元任、吴宓、贾兰坡、夏鼐、梁思成、林徽因、梁思永等等),作者以细腻感性的笔法,讲述了他们在考古现场和学术书斋中的工作与贡献,突出了他们在逆境中开辟新天地的勇气和毅力,表现了他们在内忧外患之际凭热血和专业为国效力的事迹。本书还描绘了当时的诸多重大发现,这些发现让中国在世界考古舞台上有了话语权。值此中国考古百年,本书意在重温先行者的精神和品德,希冀今人再创中国考古的“黄金时代”。

地质调查所、清华国学研究院、历史语言研究所、中国营造学社,它们是近代中国文化目前的四座高峰,也是学人走出书斋、走向田野的先行者。从北洋政府到国民政府,从“北伐”到“中原大战”,从“九一八事变”到“七七事变”,国家不断裂变,时代疾速转捩。乱局夹缝里,学人却默默耕耘,不懈奔走。他们是靠前的一代人,不仅开创了学术的新纪元,更改变了世界对中国的认知。

摘要:

第四章何处是归程

向南方

与佛光寺的长老道别时,梁思成承诺,一定会向政府申请基金,来年修缮寺庙。他们又在五台山中游荡了几天,但并没有发现更多重要的建筑遗迹,于是辗转离开山区。1937年7月15日,他们见到了从太原运来的报纸。因为发洪水,报纸投递耽搁了。躺在行军床上阅读过期的报纸,他们才得知,日军已经在八天前开战,全面抗战爆发了,而他们身在山中,浑然未觉。

刘敦桢也在外地考察,战争爆发后,才从中原匆匆赶回北平。一个月后,他们栖身的城市也沦陷了。中国营造学社被迫南迁,六十六岁的朱启钤送走他们,自己选择留守故都。未来的七年里,他将一次次装病,被迫搬迁,拒绝与日伪合作;他还将指导留下来的旧日职员,在艰难的环境里,为远在南方的梁思成、刘敦桢等人提供支持,抢救、整理、寄送研究资料。

被朱启钤寄予厚望的这些年轻人,将迎来另一种叵测的命运。林徽因回忆,他们“把中国所有的铁路都走了一段”,“上下舟车16次,进出旅店12次”,才终于取道天津抵达长沙。但长沙也非久留之地,他们被日军追袭,继续南下。路上,林徽因生了肺炎,这病症困扰着她的整个后半生。所幸,有过多年田野考察经验,她和梁思成配合默契,能快速打包行李,带着年幼的儿女,随时动身。他们还随身带着一小盒酒精棉,每次吃饭前取出一点,给碗筷消毒。这一幕,让九岁的女儿梁再冰难以忘怀。她从未想象过常在客厅里笑语盈盈的母亲,面对如此艰苦的环境,竟这样从容干练。

人在湖南,刘敦桢决定顺路回故乡探亲。渡船异常颠簸,风浪很疾,樵夫的歌声与纤夫的号子声此起彼伏,他却独坐在船上读书,对两岸的风光与险滩均视而不见。战火搁浅了他的研究与调查计划,他也只能依靠这点滴努力,来弥补人生的遗憾。

他无法容忍自己停下脚步,回到新宁没多久,就开始考察附近的民居、宗祠和廊桥。他深信这些田野考察同样拥有特别的意义,因为他的故乡位于湖南西南部,地理位置偏僻,不容易受到外来影响,因此,一些古老的营造方法应该也没有被接近遗忘。他对山涧之间、平原之上隐约出现的廊桥尤其感兴趣,测绘了故乡的江口桥,并在几年后写下《中国之廊桥》,分析总结中国古代桥梁的嬗变。这是一次意外的收获,尽管背后代价惨重。

抵达昆明后,中国营造学社又被迫从城内的循津街迁往郊外的麦地村兴国庵。生活愈发困苦,他们却依然好奇地打量着周遭的一切,寻找新的研究方向。

多年以来,中国营造学社的考察与研究其实一直存在一大盲区。梁思成、刘敦桢等人更关注宫廷建筑和佛教建筑,对民居不够重视,刘致平却希望为这种“用最少的钱造出很合用又很美观的富有地方性的建筑艺术”正名。他钦佩民居背后体现的民间智慧,匠人们“只是老老实实地用最经济的方法,极灵活简洁的手法造出很美好的住宅,它那优美生动的式样是很可爱的,而且是各地不同,花样百出,美不胜收的”。

他在昆明寓居的房子,是云南中部典型的四合院建筑—“一颗印”,顾名思义,它的外观如同印章,两层住宅环绕着天井,有三间正房,左右各有两间耳房,即所谓“三间四耳”。刘致平

...

目录:

推荐序 不可磨灭的足迹

前言 大发现的时代

地质调查所·书生担斧入山

第一章 李希霍芬的“偏见”

第二章 先行者

第三章 “难稽”的洪荒

第四章 生死之际

第五章 最后的眷顾

清华国学研究院·告别乌托邦

第一章 际会

第二章 新思潮

第三章 纸上与地下

第四章 云散

第五章 欲祭疑君在

中央研究院历史语言研究所·重新发现中国

第一章 麦田里的故都

第二章 殊途同归

第三章 凿破鸿蒙

第四章 关山歧路

第五章 抉择

中国营造学社·被遗忘的“长征”

第一章 破译“天书”

第二章 河北:万里之行的序章

第三章 山西:木构的温床

第四章 何处是归程

第五章 李庄:沙漠中的金鱼

第六章 寻求新“意义”

结语 走出书斋以后

参考书目

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价