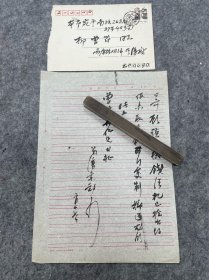

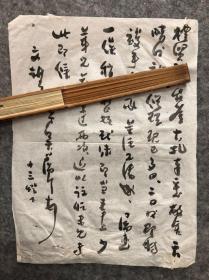

藏书家:潘景郑致柳曾符信札,带原封

¥ 1600 八品

仅1件

浙江嘉兴

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者信札册

年代不详

页数1页

上书时间2023-12-22

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 17小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

- 商品描述

-

潘景郑(1907-2003),江苏吴县人。藏书家,版本鉴定家。“宝山楼”藏书的拥有者之一。

中文名

潘景郑

别名

承弼

出生日期

1907年

逝世日期

2003年

快速

导航

典籍收藏

出版图书

版本鉴定

个人生涯

原名承弼,生于光绪三十三年(1907年)七月二日。其兄潘博山(1904年-1943年),原名承厚,生于清光绪三十年(1904)十二月十二日;潘博山虽出于诗书人家,却很有经商才能,他不仅振兴了潘家已有两百年历史之久的酱园店生意,并在吴县当地倡组电气公司、垦业银行,抗战初期又在上海创设通惠银行。潘博山1943年四十岁病卒。景郑则专研国学,受业章太炎、吴梅等大师,学文学词曲。

潘氏藏书可追溯到乾隆时代,与他们祖上读书科名的发达同时而起。潘奕隽在乾隆二十七年(1762年)中举,一洗其祖父连续十三科不中的悒郁,接着于三十七年(1772年)成进士,首开潘家金榜题名的纪录。但不几年便乞归故里,与同时的大藏书家黄丕烈、袁寿阶优游林下,赏书品画,在他的《三松堂集》中颇多与他们唱和之作。至于他自己的藏书,编有《三松堂书目》,其中曾经黄丕烈校跋的,在一百种以上。

潘世恩是潘奕隽的幼弟奕基的儿子。潘世恩有四个儿子,长子曾沂积藏有图书数栋,次子曾莹的“小鸥波馆”以收藏书画著名。至于藏书,则要到再下一代的祖字辈才卓然成家,其中最有成就的是潘祖荫的“滂喜斋”,其次是潘祖同的“竹山堂”及潘祖颐的藏书等。

潘祖荫是潘曾绶的长子,咸丰进士,官至工部尚书、军机大臣。他在政事之余收藏金石图书。光绪十年(1884年)祖荫和叶昌炽就苏寓故居的最珍本一百三十五部,编成《滂喜斋书目》,其中宋元本五十八部,内有赵明诚与李清照的《金石录》、秦观的《淮海居士长短句》、杨守敬从日本带回的北宋刊本《广韵》和南宋刊本《竹友集》等。

潘博山、潘景郑兄弟继承了祖父潘祖同“竹山堂”全部藏书四万卷外,还很留意“三松堂”失散的版本书,曾收回十之二三,其他如曹元忠的“笔经室”、莫棠的“铜进文房”、孙毓修的“小绿天”等旧家藏书,尽为潘氏兄弟所得。1919年,“竹山堂”改名“宝山楼”,已藏书三十万卷,为潘氏藏书之最。苏州潘氏藏书,如果从潘奕隽的藏书楼“三松堂”算起,递传到第六代潘博山、潘景郑昆仲的藏书处“宝山楼”,共藏典籍三十万卷,把潘氏藏书推向了顶峰。私家藏书递传六代,藏书至三十万卷,这在藏书史上,可以说是罕见的。

典籍收藏

2001年,正春寒料峭,笔者去拜访已94岁高龄的当代藏书家潘景郑。景郑先生此时已静卧在床,我像读一本书似地看着他,清楚记得在《著砚楼书跋》中,他自述了在弱冠之年开始藏书的种种趣闻。

1919年秋天,吴县书市曾出现一部宋蜀大字本《后山居士文集》二十卷,由于纸色晦暗,大家都以为是明代翻刻本而不屑一顾。潘氏兄弟两人慧眼独具,毅然以二百元收下。此集字大如钱,字体古朴浑厚,用黄麻纸印刷,钤有“晋府书画之印”、“敬德堂图书印”等印记。由此他们将藏书处取名“宝山楼”,以示珍重。他们获得这部镇库之宝后,有次傅增湘从北平南下,曾到吴县潘宅借赏,傅氏将其描述为:“字大如钱,气息朴厚……捧玩再三,惊喜出于意表,盖不特为海内孤行之本,亦实为后山集传世最早之编。”潘氏得宋版《后山居士文集》后,又陆续购得《明弘治本后山集》《蒋子遵手校弘治陈后山集》及《残宋本后村居士集》,潘氏对此三种各有跋语。此外他们还收有《江郑堂校明钞本后村集》。

“宝山楼”的收藏中,很注重明末史料。光绪末叶以后,明末史料逐渐受人重视,收藏和研究颇成风气,如谢国桢、朱希祖都是其中翘楚。博山、景郑兄弟对此也有一番罗致。对明代史料,潘景郑多有评述,对晚明人士的爱国情绪,潘景郑是极力赞颂的。1938年,日本侵略的魔火波及苏州,丁初园的遗藏也已箧衍狼藉,其手辑的《河东君轶事》也流落市廛。此时的潘景郑经乱之后,虽衣食困迫,然“斥饼金得之”,并在书后作跋,首先回忆了和丁初园的旧谊,对丁氏的治学态度也极为赞赏。陈寅恪作《柳如是别传》时,多得益于这本丁初园手辑的《河东君轶事》。

潘景郑还藏有柳如是尺牍及诗集《湖上草》。此外藏钱牧斋的集子也有多种,潘景郑在跋语中,对牧斋的评论却不及对河东君柳如是那样推崇备至。潘氏通过藏书题跋最直接表现爱国之情的,是在《校明抄本〈全国南迁录〉》中。对那些美化秦桧“杀害名将,后人犹以为爱东南”、“桧之议和,亦为国计”等语,潘景郑愤然在跋语中写道:“读此史者,当反复深思,勿为邪说惑其志行,变乱史事,自欺欺人,终为识者所齿冷耳!”本来潘景郑还有意编写南明史,这是受了其师章太炎的影响。他因此收购了不少这方面的图书,后因同门朱希祖已经动手编写,他才告放弃。

“宝山楼”藏书的另一类是乡贤文献,这是“宝山楼”的最大特色。凡是乡贤的稿本、校跋,甚至只有片纸只字、数语题记的书,他们都见无不收。《著砚楼书跋》中几近半是乡邦资料,尤其于集部中更大半都是。他们收集的范围不限吴县当地,而是包括旧日苏州府辖的常熟、昆山各县在内。他们不仅仅是收藏,更常常就零散碎烂的稿本加以整理装裱。潘氏兄弟勤于乡贤文献,先河后海,其实也是为中华典籍留根的事业。他们这种收藏宗旨,胸中含有很大的抱负,即要编订类似苏州艺文志的著述,但也未能实现。

抗日战争开始,“宝山楼”连遭炮火和盗窃,藏书损失约十分之三四。兄弟二人移居上海,收书之兴稍减,接着博山病逝,潘家失去主要经济支柱。此后景郑陆续有些出售易米,以养家糊口。例如明代文?(文徵明的重孙女)彩绘的一千三百多幅《金石昆虫草木状》,便为中央图书馆收购,现藏于台湾。这部具有中药研究及艺术欣赏双重价值的图籍,成为该馆宣扬其珍贵收藏,经常展出的样本之一。

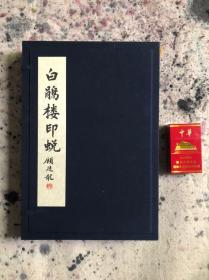

潘氏兄弟在“宝山楼”共同藏书之外,他们又各有所好。博山收藏历代尺牍,景郑则嗜好石拓及砚。博山积二十年所得名人手迹一千余家,上起元代,下迄清末,而以获自无锡沈梧“古华山馆”及陈骥德“吉云居”藏的明末忠贤书翰最多,抗战中全部携至上海整理,准备会印流传人间,分为忠贤、儒林、文苑、金石、藏书、画苑、方外、闺秀、吴郡先贤九类。博山逝世后,景郑费时九个月,始告完成,并作《明清画苑尺牍跋》。为了不负博山的垂远之遗意,他又“发箧陈册,取先泽之未刊,及师友遗著有待名山者,与其他罕传秘帙有资考索者”,编成若干集传诸墨版,集名曰:《陟冈楼丛书》,并为之作序。

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价