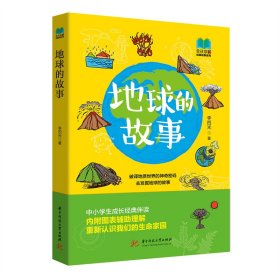

【正版】地球的故事

⊙正版图书,库存10万,每日上新,择优发货~

¥ 21.54 5.7折 ¥ 38 全新

库存26件

浙江嘉兴

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者(美)房龙

出版社人民文学

ISBN9787020173792

出版时间2023-09

装帧平装

开本其他

定价38元

货号31856867

上书时间2024-04-12

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 6小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

亨德里克·威廉·房龙(HendrikWillemVanLoon,1882—1944),荷裔美国作家、通俗历史学家、人文学者。房龙一生著述颇丰,创作了《人类的故事》《地球的故事》《宽容》《圣经的故事》《与世界伟人谈心》等通俗读物,也有政论、寓言、科普歌曲、儿童读物和旅游指南作品等。房龙的作品大多畅销,其代表作被翻译成多种语言,均有相当大的影响,饮誉世界。

目录

导读

译者序

前言

写在前面的话

第一章 地球上的人类

第二章 地理学的定义

第三章 地球的特点

第四章 地图:山高水长

第五章 地球上的四季

第六章 大陆:在水一方

第七章 欧洲的发现

第八章 希腊:古老亚洲和新兴欧洲的纽带

第九章 意大利:海陆两栖占地利

第十章 西班牙:亚洲与非洲的战场

第十一章 法国:一应俱全

第十二章 德国:蜗行牛步

第十三章 荷兰:沼泽变泽国

第十四章 英国:岛小人稠

第十五章 俄罗斯:费亚非欧

第十六章 亚洲的发现

第十七章 亚洲与世界

第十八章 中亚高原

第十九章 西亚高原

第二十章 阿拉伯:无所适从

第二十一章 印度:天人合一

第二十二章 中国:东亚的大半岛

第二十三章 日本

第二十四章 澳大利亚:天之养子

第二十五章 非洲大陆:莫衷一是

第二十六章 美洲大陆:天之骄子

第二十七章 新大陆

知识链接

内容摘要

《地球的故事》不是一本简单的地理书,而是专为少年儿童读者创作的一本通俗读物,将世界各大洲、各个主要国家的地理地貌、风土人情娓娓道来,语言生动,趣味盎然。本书的作者是著名科普作家房龙,旨在普及地理知识,讲述地理故事,唤起少年儿童的好奇心与求知欲。本书译者张白桦有丰富的科普、少儿读物翻译经验,译文准确简洁,通俗流畅,富有趣味,适合青少年阅读。本书还附有“导读”和“知识链接”,编校质量上乘,适合中小学生阅读。

精彩内容

第四章地图:山高水长历史学家都知道有一幅以康拉德·波伊廷格的名字命名的地图。康拉德·波伊廷格是奥格斯堡市辖区的一个小镇的职员,他是第一个想到,可以用斯特拉斯堡的约翰·古登堡新发明的印刷机,把这幅地图推广开来的人。这幅地图的底本是由罗马人绘制的,但倘若这幅地图就代表了罗马人绘制地图的最高水平的话,那罗马人可是差得远了。

而我们对于中世纪的地图,完全可以不置一词。教会憎恶一切“无用的科学探索”。通往天堂的路比莱茵河河口至多瑙河河口之间的捷径要重要得多。于是,地图变成了滑稽画,上面画满了没有头的怪兽(这个可笑想法的原型是那些把头埋在毛皮里的可怜的爱斯基摩人)、打响鼻的独角兽、喷水的鲸鱼、海妖、美人鱼、半鹰半马的有翅怪兽、半鹰半狮的有翅怪兽,以及一切因恐惧和迷信而想象出来的怪兽。这样一来,耶路撒冷就理所当然地成了世界的中心,印度和西班牙都被画得远在天涯,谁也别想抵达,苏格兰成了一个孤岛,巴别塔比整个巴黎城还要大十倍。

与这些中世纪制图者的作品相比,波利尼西亚人的编织地图(虽然看起来非常像幼儿园里的孩子做的小手工,其实却非常实用,非常准确)委实堪称航海家的天才杰作。且不说同一时期的阿拉伯人和中国人的作品了,当时的人们甚至几乎对他们的存在一无所知。直至15世纪末,航海学最终发展成为一门科学之后,才有了实质性的进展。

原因是土耳其人占领了连接亚洲和欧洲的桥头堡。通往东方的陆路交通被切断已久,于是,当时迫切需要找寻一条新的通往印度的海上通道。这意味着原来人们所熟悉的航行方式不再适用了,人们不再靠寻找距离自己最近的陆上教堂的尖顶或者分辨沿岸的狗叫声航行了。航海者会遇到这样的情况:几个星期只能看到碧海蓝天,什么参照物也没有,正是这种需要,带来了那一时期航海术的巨大进展。

假如腓尼基人和希腊人在大海中迷失了方向,他们要寻找最近的陆地,只有一个方法。为此,他们总是带上几只鸽子同行。因为他们知道,鸽子会抄最近的路飞到最近的陆地。他们一旦迷路,就会放出一只鸽子,观察它的飞行路线,然后朝着鸽子飞行的大致方向行驶,直到看到山顶,再到最近的港口打听自己身在何方。

当然,中世纪的普通人也比现代人更熟悉星座。之所以会这样,是因为他们缺乏各种各样的信息,而我们今天有现成的印刷出来的年历和日历。所以聪明些的船长都会研究星星,根据北极星以及其他星座的位置来确定航线。不过,北方的天空常常是万里乌云,这时候星星就派不上大用了。倘若13世纪下半叶,那个外国的发明还没有传入欧洲的话,欧洲航海业代价高昂、痛苦万状的现状恐怕还要继续,听天由命,全看运气。而指南针的起源和发展,至今仍然是个难解之谜,我讲的只是一种推测,而不是正统的知识。

在13世纪上半叶,出现了一个疆域空前的大帝国(从黄海至波罗的海,在俄罗斯的统治一直维持到1480年),大帝国的统治者是一个身材矮小、眼睛斜视的蒙古人——成吉思汗。他横穿亚洲中部的茫茫沙漠,去欧洲寻欢作乐时,似乎带了一种类似指南针的东西。可是却不能就此认定,地中海的水手一看到这种被教会称之为“魔鬼撒旦亵渎上帝的发明”,就很快在它的导引下驾船走天涯了。

大凡这种具有世界意义的重大发明,其来源都会云山雾罩。可能某个从雅法或者法马古斯塔回来的人带回来了一个指南针,这是他从一个波斯商人手里买到的,而波斯商人说他是从一个刚从印度或者中国回来的人那里得到的。这个传言就在滨水区的啤酒屋里传开了。其他人也都想看看这个被撒旦施了魔法的奇妙小针,看看这个不管你在哪里,都能给你指示北方的小针。他们并不相信这是真的。可他们还是托朋友下次从东方回来的时候给自己也捎一个,甚至把钱也预付了。于是六个月以后,他们也有了自己的小小的指南针。撒旦的魔力果真灵验耶!指南针必须人手一个。大马士革和士麦那的商人收到了更多急购指南针的订单。威尼斯和热那亚的仪器制造商开始自行制造指南针。顷刻间,欧洲各地都在热议指南针。没几年,这个有玻璃盖的金属盒已经成了稀松平常的物件。既然长期以来,人们认为指南针的存在是理所当然的,自然就没人觉得值得为它著书立说。

指南针的来源就讲到这里吧,让它永远罩着神秘的面纱吧。然而,就指南针本身而言,自从第一个灵敏的指针导引着第一批威尼斯人从潟湖地带抵达尼罗河三角洲以来,我们对指南针的认识也有了长足的进步。譬如,我们发现,指南针的指针只在地球上有数的几个地方指向正北,在其余的大部分地方,有时稍稍偏东,有时稍稍偏西——这种差异用专业术语表述就叫“磁差”。原因是南北磁极与地球上的南北极不吻合,相差几百英里。

这样一来,对于一个船长来说,光有一个指南针是不够的,还要有航海图,来显示指南针在世界各地的不同的磁差。

而这仅仅是一个开始。

现在,人们可以清楚地知道自己的航行方向是北、北偏东、北偏东北、东北偏北、东北、东北偏东,或是指南针上所指示的32个“大致方向中的任何一个方向。而面对其他情况时,中世纪的船长只能借助两样工具。

第一件工具是测深绳。测深绳的历史差不多跟船一样古老。用它可以测出大海任意一个点的深度。船长只要有一张海图,标明自己缓缓驶过的海域的不同深度,测深绳就能告诉他邻近海域的情况,他便可以据此来确定自己的方位。

第二件工具是测速器。最原始的测速器就是一小截木头,把木头从船头扔进水里,然后仔细观察它到船尾需要耗时多久。船头到船尾的船身长度肯定是已知的,这样就可以计算出船驶过某段距离所需要的时间,也就能(或多或少地)算出船每小时走多少英里。

后来,木头测速器逐渐被测速绳取代。这种绳子很细、很长也很结实,绳头系一块三角形的木板,绳子预先按照一定的长度系上了一个个的结。一个水手把绳子扔进海里的同时,另一个水手打开沙漏。沙子漏完时(人们当然在此之前就知道需要多久——大概二三分钟),再把绳子拉出来,数数沙子漏完期间有多少个结下水。然后,只需要简单地算一算,就能知道船速,或者用水手的习惯说法就是“有多少个结”。

即便船长清楚船的速度和航行的大致方向,他那最精确的计算也会被洋流、潮汐和风搅乱。因此,甚至在指南针传入后很长的一段时间里,普普通通的大海航行都是最危险的事情。试图从理论上解决这个问题的人意识到:要改变这种局面,就必须找到教堂尖顶的替代品。

我这么说可不是为了搞笑。教堂的尖顶、高高的沙丘上的树木、堤坝上的风车以及看门狗的叫声,在航海领域都有过极其重要的意义,因为它们都是固定的点,不论发生什么事情,它们的位置不会变。水手有了这样的“固定点”,就可以推断出自己所在方位。因为他记得上次曾经路过这里,所以就对自己说:“我得往东走。”或者说:“一直朝西,朝南,朝北,才能到达我想去的地方。”地理学家们首先依据与连接南北极的直线相垂直的平面,把地球分成了两半。这条分界线就叫赤道,所以,赤道上的任何一个点到南北两极的距离都是相等的。然后,他们又把赤道与两极之间均分为90等份。这90条平行线(当然是圈线,别忘了,地球说到底是圆的)分布在赤道与两极之间,每条线相距约69英里,因此69英里代表两极与赤道之间的假想距离的1/90。

地理学家给这些圈线编上了数码,从赤道开始,向上(或者向下)一直到极点,赤道是0度,极点是90度。这些线就叫纬度(如图所示,图会帮助你记住纬线是水平方向的)。通常情况下,用一个小空心圆点(°)作为一个简便的符号来代替“度”字,标在数字的右上角,因为长期以来,人们在数学运算中就使用这个简便符号。

所有这一切,都意味着向前跨进了一大步。

这样,最终任何一个还算聪明的水手,只要会读书写字,就能在极短的时间里,确定他离北极和赤道有多远,或者用专业术语来说,就是他在南纬或者北纬几度上。一旦他跨过了赤道,事情就没那么容易了,因为他不能再指望北极星了,南半球是看不到北极星的。这个问题最终被科学解决了。自16世纪末起,驾船出海的人再也不为纬度问题而困惑了。

然而,经度(这个词好记,经线与纬线是垂直的)问题依然是个悬而未决的难题,人类花了两个多世纪才成功地解开了这个谜。为了确定纬度,数学家们从两个固定点——南极点和北极点着手。但要确定经度,却没有“东极”或“西极”可以参考。最后,人类终于确定了一条“本初子午线”,把地球分成了东西两半。

为了能够在地球表面平安、愉快地穿行,同时还有所收获,人类进行了二十多个世纪的努力,这努力没有白费。这是历史上第一次成功的国际合作尝试。中国人、阿拉伯人、印度人、腓尼基人、希腊人、英国人、法国人、荷兰人、西班牙人、葡萄牙人、意大利人、挪威人、瑞典人、丹麦人和德国人,都献出了自己的一份力量。

人类合作史上的特殊的一页到此为

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价