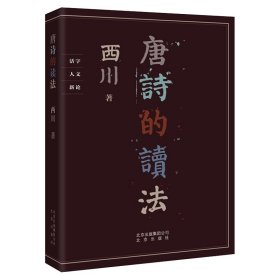

【正版】唐诗的读法

⊙正版图书,库存10万,每日上新,择优发货~

¥ 21.7 4.8折 ¥ 45 全新

库存5件

浙江嘉兴

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者西川

出版社北京出版集团

ISBN9787200134018

出版时间2018-04

装帧其他

开本32开

定价45元

货号31543022

上书时间2024-04-06

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 6小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

西川,诗人、散文和随笔作家、翻译家,生于1963年。1985年毕业于北京大学英文系。现为北京中央美术学院人文学院教授。系2002年美国艾奥瓦大学国际写作项目和亚太研究中心访问学者、2007年纽约大学东亚系访问教授、2009年加拿大维多利亚大学写作系奥赖恩访问艺术家。著有诗集、诗文集、散文集、随笔集、论文集、评著、译著二十余部。曾获上海《东方早报》“文化中国十年人物大奖(2001-2011)”。

目录

小引 / 1

一 《全唐诗》。随身卷子。进士文化 ............................1

二 和尚们的偈颂与非主流诗歌创作 ........................... 55

三 安史之乱。儒家道统。杜甫和韩愈 ........................ 85

四 唐人的写作现场。诗人之间的关系 ......................113

五 晚唐诗。李渔的说法。窝囊,别扭的写作 .........143

六 以古人对唐人写作的总体描述作为

不是小结的小结 ............................................................. 171

附录一 本书所涉部分唐代诗篇..................................... 177

附录二 唐代社会众生相 ................................................... 211

内容摘要

本书不是对唐诗的全面论述,而是诗人西川针对当代唐诗阅读中存在的种种问题,从一个写作者的角度给出看法,同时希望为新诗写作和阅读提供参考。西川的研究方法是回到唐代,就是置身于唐代的社会生活方式、唐人的写作现场,回答了“唐人怎样写诗?是否如我们这样写?为什么好诗人集中在唐代?诗人之间的关系?”等一系列问题。

西川以诗人、译者等多重身份叠加的专业性与敏锐性,将“颂其诗读其书不知其人”的异常“常态”拨转回正常的轨道。不论是在采择范围还是在衡量诗歌标准上,本书均力避俗套,别具只眼,将唐朝、唐诗、唐人与我们自身生活的本真关系,如串珠一般揭示于我们眼前。

精彩内容

小引南宋辛弃疾《西江月·遣兴》词中句:“近来始觉古人书,信着全无是处。”该词句化用的是《孟子·尽心下》中著名的说法:“尽信《书》则不如无《书》。”孟子表达出一种“今人”面对“当下”时超拔前人,不完全以前人怎么说为标准的实践态度,尽管儒家一般说来是法先王、向回看的。孟子和辛弃疾所言均非写作之事,其意,更在面对历史和现实秉道持行,挺出我在,但我们可以将他们的说法引申至写作以及与写作直接相关的阅读上来。不论孟子还是辛弃疾,都是在越过一道很高的生命、经验、文化、政治门槛之后,忽然就呼应了东汉王充在《论衡·问孔篇》中所发出的豪言:“夫古人之才,今人之才也。”而对王充更直接的呼应来自唐代的孟郊。韩愈《孟生诗》说孟郊:“尝读古人书,谓言古犹今。”演绎一下王充和孟郊的想法就是:古人并非高不可攀;我们从当下出发,只要能够进入前人的生死场,就会发现前人的政治生活、历史生活、道德麻烦、文化难题、创造的可能性,与今人的状况其实差不了多少;古人也是生活在他们的当代社会、历史逻辑之中;而从古人那里再返回当下,我们在讨论当下问题时便会有豁然开朗的感觉。王充、孟郊等都是要让自己与古人共处同一生存水平,意图活出自己的时代之命来。

古人在各方面都立下了标准和规矩,这就是历史悠久的民族所必须承负的文化之重。

我们今天所说的“传统”,实际上就是历史上各种定义、习惯、标准、规矩和价值观的总和。但当我们要活出自己的时代之命来时,“传统”的大脸有时就会拉长。为了不让这张大脸拉得太长,并且能够从这张大脸上认出我们自己,理解古人和理解我们自己就得同时进行。“古今问题”一向是中国政治、文化的大问题,到近代,它与“东西问题”共同构筑起我们的上下四方。

采用何种态度阅读古文学,这个问题我们不面对也得面对:你究竟是把古人供起来读,还是努力把自己当作古人的同代人来读?这两种态度会导致不同的阅读方法,指向不同的发现。那么今天的写作者会向古人处寻找什么呢?而把古人供起来读,一般说来—仅从文化意义而不是安身立命、道德与政治意义上讲—则是以面对永恒的态度来面对古人作品,希冀自己获得熏陶与滋养。其目的,要么是为了在没有文言文、经史子集、进士文化作为背景的条件下,照样能够与古人游,照样能够依样画葫芦地写两首古体诗以抒或俗或雅之情,要么是为了向别人显摆修养,表现为出口成章,挥洒古诗秀句如家常便饭,在讲话写文章时能够以“古人云”画龙点睛,以确立锦心绣口的形象—这通常叫作“有文采”,事关威信与风度或者文雅的生活品质。不过,为此两种目的模仿或挪用古人者,都离李贺所说的“寻章摘句老雕虫”不远(我当然知道“章句之儒”的本来含义)。往好了说,这些人通过背诵和使用古诗词得以获得全球化时代、社会主义市场经济环境中的文化身份感,并以所获身份面对民主化、自由、发展、娱乐与生态问题。这当然也是不错的。我本人天生乐于从古诗词获得修养,但实话说,有时又没有那么在乎。我个人寄望自古人处获得的最主要的东西,其实是创造的秘密,即“古人为什么这样做”。

一说到唐诗,一提到王维、李白、杜甫、韩愈、白居易、李贺、李商隐、杜牧这些诗人,一连串的问题就会自然形成:唐人怎样写诗?是否如我们这样写?为什么好诗人集中在唐代?唐代诗人、读者、评论家的诗歌标准与今人相异还是相同?唐代的非主流诗人如何工作?唐人写诗跟他们的生活方式之间是什么关系?他们如何处理他们的时代?……值得讨论的问题太多了,不是仅慨叹一下唐诗伟大,在必要的时候拿唐诗来打人就算完了。以现代汉语普通话的发音来阅读以中古音写就的唐诗,这本身就有令人不安之处,但撇开音韵问题,自以为是地看出、分析出唐诗的立意之高、用语之妙,依然不能满足我们对于唐诗生产的种种好奇。《孟子·万章下》曰:“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也,是尚友也。”

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价