苏联社会阶层与苏联剧变研究

签名本,其它没笔记划线

¥ 45 9.2折 ¥ 49 九品

仅1件

重庆沙坪坝

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者黄立茀 著

出版社社会科学文献出版社

出版时间2006-08

版次1

装帧平装

上书时间2024-05-04

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 6小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:九品

图书标准信息

- 作者 黄立茀 著

- 出版社 社会科学文献出版社

- 出版时间 2006-08

- 版次 1

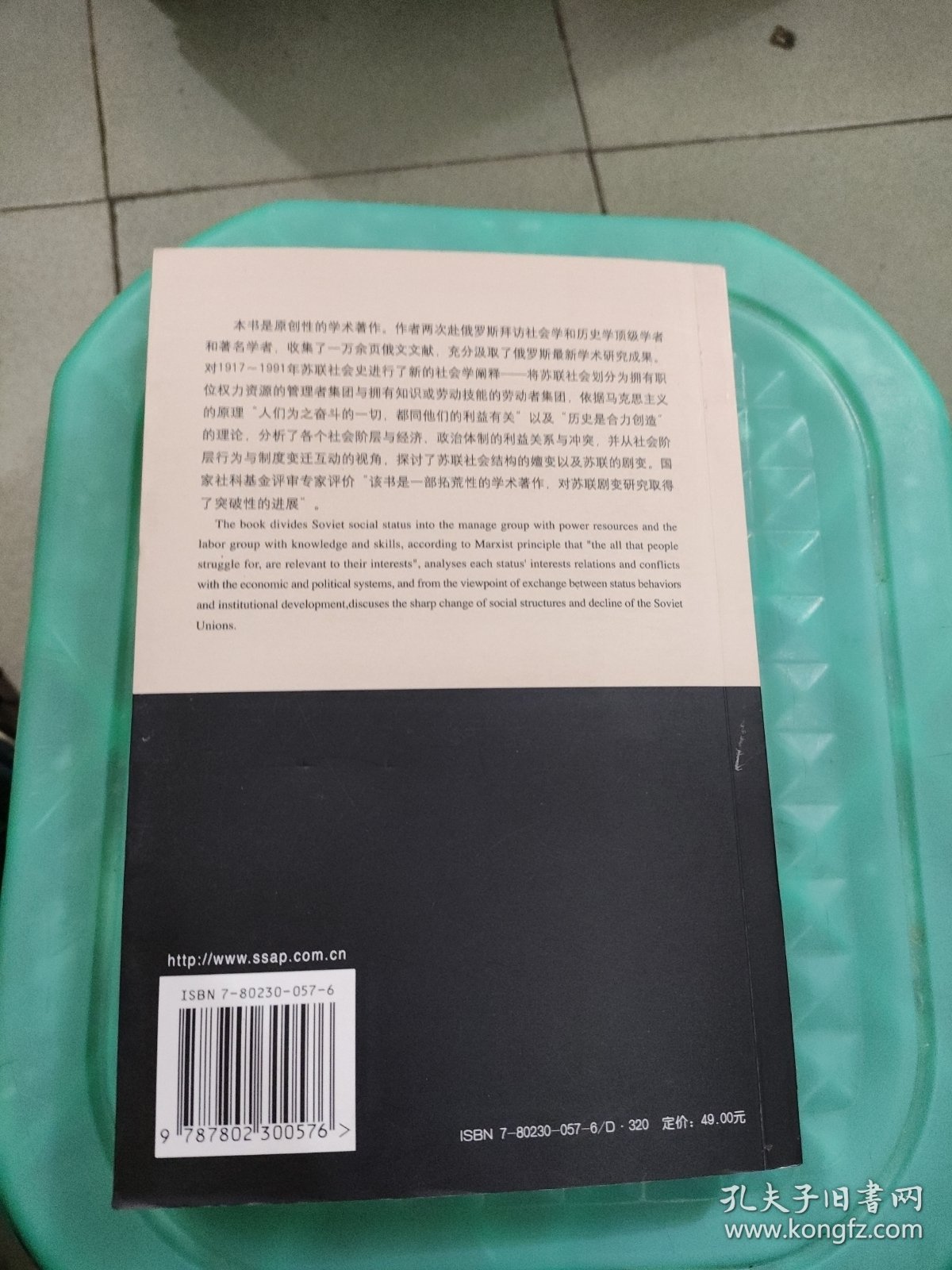

- ISBN 9787802300576

- 定价 49.00元

- 装帧 平装

- 开本 32开

- 纸张 胶版纸

- 页数 635页

- 字数 450千字

- 丛书 苏联社会史研究系列

- 【内容简介】

- 《苏联社会阶层与苏联剧变研究》是原创性的学术著作。作者两次卦俄罗斯拜访社会和历史学顶级学者和著名学者,收集了一万余页俄文文献,充分肖取了俄罗斯最新学术研究成果。《苏联社会阶层与苏联剧变研究》对1917~1991年苏联社会史进行了新的社会学阐释——苏联社会划分为拥有职位权力资源的管理者集团与拥有知识或劳动技能的劳动者集团,在两个社会集团内部,依据权力规模和知识、劳动技能水平,划分为十一个社会阶层。分析了各个社会阶层与经济、政治体制的利益关系、矛盾与冲突,并从社会阶层行为与制度变迁互动的视角,探讨了苏联社会结构嬗变以及苏联的剧变。该书为国内第一部系统研究苏联社会史的学术专著,国家社科基金评审专家评价“该书是一部拓荒性的学术著作,对苏联剧变研究取得了突破性的进展”。

- 【作者简介】

- 中国社会科学院世界历史研究所研究员,俄罗斯东欧史研究室主任,博士生导师,中国苏联东欧史研究会副会长。长期从事苏联政治社会史和苏联计量史学研究。独著、主编、合著著作7种,译著(合译)1部。主要有《社会主义政治制度模式的历史考察》、《苏联兴亡史纲》、《苏联史学理论的发展》等。在国内和俄罗斯发表论文数十篇,主要有《苏共政治控制衰变探析》、《从平民私有化到官员私有化》、《20世纪俄罗斯民族问题的思考》(俄文)、《中俄政治改革与政治精英变化比较研究》(俄文)、《现代制度浪漫主义》、《苏联历史档案的解密、编纂与出版》等。关于俄罗斯社会转型的研究成果在国外受到关注。

- 【目录】

-

导论

一研究任务与研究对象

二苏联社会阶层发展与苏联剧变相互关系的主线

三研究方法和研究特色

四基本内容和主要观点

第一编十月革命后第一、二次社会资源再

分配:苏联社会结构的形成与发展

第一章苏联社会结构的理论

第一节苏联社会结构的理论来源

一马克思主义对未来共产主义社会结构的设想

二马克思主义关于实现无阶级社会途径的论述

三马克思主义关于实现无阶级社会阶段的论点

第二节苏联领导人关于苏联社会结构的理论

一列宁对社会主义社会结构理论的四大贡献

二斯大林关于苏联社会结构理论的创见

三赫鲁晓夫关于苏联社会结构的理论

四勃列日涅夫关于苏联社会结构的理论

五安德罗波夫关于苏联社会结构的理论

第二章十月革命后第一、二次社会资源再分配:苏联社会结构的形成与发展

第一节十月革命后第一次社会资源再分配:“单一性”社会结构的初步形成

一消灭剥削阶级

二向城乡资本主义、小资产阶级分子全线进攻

三工业化鸽“单一性”社会结构的雏形

第二节社会结构“单一性”的发展

一赫鲁晓夫时期:单一性社会结构的形成

二勃列日涅夫时期:社会单一性的发展

三社会结构单一性的扩展

第三节第二次社会资源再分配:社会结构“两极性”的形成与深化

一从“工人监督”到“总管理局制度”

二指令性计划经济体制的建立与社会结构两极性的形成

三社会结构两极性的深化

第二编苏联社会分层、社会结构及其与集权体制关系的分析

第三章1980年代中期苏联的社会分层与社会结构分析

第一节关于阶级与阶层的概念和分析方法

一阶级与阶层的概念

二基本阶级和非基本阶级

三社会分层的基本概念与方法

第二节影响苏联社会分层的因素

一列宁关于阶级的定义

二与生产资料管理权的关系:影响苏联社会分层的本质因素

三劳动方式和教育水平:苏联社会集团内部分层的基本因素

第三节苏联的社会分层与基本社会结构

一生产资料支配、管理权在苏联社会中的分配

二苏联社会的分层与基本社会结构

三对管理集团内部的分层

四根据权力规模对决策层内部纵向的分层

五根据权力系统对决策层横向的划分

六对劳动集团内部的分层

第四节苏联各个社会集团、阶层的经济地位和社会结构

一管理集团成员的经济地位

二劳动集团成员的经济地位

三两个社会集团的相互关系与苏联的社会结构

第五节社会结构两极性的深化,

一列宁至斯大林时期:从工资水平相当到差距扩大

二赫鲁晓夫时期:利益集团的出现和贪污贿赂的转折点

三勃列日涅夫时期:特权阶层形成,以权谋私盛行

附录

第四章苏联的社会流动

第一节苏联劳动集团成员的社会流动

一社会流动与社会流动类型的概念

二苏联的社会位差与社会流动的两种类型

三劳动集团成员流动的渠道

四劳动集团成员分派安置机关的类型和职能

第二节苏联管理集团成员的社会流动

一“官册”制度:苏联党、国家和社会组织领导干部的任命制

二等额选举制:苏维埃代表的选拔制度

三学位一学衔制:科学干部晋升管理制度

第三节单一性:苏联社会流动的特点

一社会流动主体、客体与社会流动驱动力的单一性

二社会流动渠道的单一性

三社会流动方向的单一性

四社会资源分配体制的相对封闭性

第五章苏联社会结构与集权体制

第一节单一性与两极性社会结构对苏共集权政治体制的双重影响

一社会结构单一性:苏共集权政治体制的社会基础

二社会结构单一性、两极性对苏共集权政治体制的负面冲击

第二节社会流动方向单一性对集权政治体制的双重影响

一社会流动方向单一性对集权体制的保障

二懒惰、保守:社会流动方向单一性对工人的消极影响

三保守、官僚主义、腐败:干部职务任命制与终身制的消极影响

第三节社会流动渠道单一性对集权体制的影响

一青年工人与工人技能等级制度的矛盾

二科学工作者与学位一学衔制度的矛盾

三青年干部、社会下层精英与官册干部制度的矛盾

第四节集权体制与单一性、两极性社会结构濒临危机

一保守意识、社会消极性弥漫,无序流动渐成趋势

二体制边缘阶层扩大

三不满情绪向社会各阶层蔓延

第三编戈尔巴乔夫改革:十月革命后

社会资源第三次再分配与苏联

社会阶层内部结构的变动

第六章苏联社会结构对戈尔巴乔夫改革方针选择的影响与制约

第一节苏联社会结构一利益关系对改革方针第一次调整的影响

一确定“经济社会加速发展战略”

二转向经济分权改革的方针

第二节经济分权改革与社会各阶层利益的变动

一改革对管理集团干部既得利益的触动

二经济改革以后工人利益的得失

三在经济改革中知识分子利益的得失

第三节保守社会力量的凸现

一管理集团内部的改革派别

二工人内部的改革派别

三知识分子对改革的态度

四改革的社会力量对比

第四节苏联社会结构一利益关系对改革方针第二次调整的制约

一自上而下庞大保守力量对改革的抵制

二经济改革在空转

三以政治资源补偿经济损失:选择政治改革的方针

第七章经济改革与社会阶层的经济分化

第一节经济资源再分配与社会流动的多元化

一经济资源再分配与多种经济形式的发展

二社会流动渠道和流动方向的多元化

第二节自发市场的出现与社会资源价值的变化

一自发市场的出现

二职位权力资源的变化

三知识技能资源的升值与开发

第三节自发市场的发展与社会阶层的经济分化

一资本原始积累与财富精英的崛起

二小商人群体的扩大

三广大群众经济状况恶化

四社会的经济分化与边缘阶层的出现

第八章政治改革、政治资源再分配与政治边缘阶层萌芽

第一节政治体制改革对社会资源价值的颠覆

一苏共第十九次代表会议与分权政治体制改革方案

二政治职位权力资源的贬值

三知识技能资源的升值

第二节竞争性差额选举与政治资源向社会下层转移

一激进民主派知识分子在群众中做了放弃社会主义原则的准备

二平民上台与权贵落马

三谁是竞选的赢家

第三节政治资源从苏共向苏维埃转移与政治边缘阶层的萌芽

一向苏共集权政治模式的挑战

二新政治中心的形成

三民主政治精英崛起与政治边缘阶层萌芽

第四编十月革命后社会资源第四次

再分配:集权体制终结与

苏联社会结构的嬗变

第九章新社会群体的发展、搏击与自下而上进行的社会资源再分配

第一节新经济力量争取发展的奋力搏击

一新型经济组织的扩展与传统经济势力和社会观念的矛盾

二非国有经济社会组织的建立和搏击

第二节新政治群体争取制度保障的运动

一民主派争取“保障反对派权利”的斗争

二非正式组织与争取撤消“宪法第六条”的运动

第三节自下而上:社会资源的第四次再分配

一多党制的确立与地方政权向民主派的转移

二《所有制法》的颁布与非国有化、自发私有化的发展

附录

第十章集权体制的终结与苏联社会结构的嬗变

第一节改革后期政治资源的再分配与“八一九”决战前夕的政治力量对比

一苏联政治精英的迅速衰落

二民族精英政治资源迅速扩张

三“八一九”决战前夕的政治力量对比

第二节“八一九”政治决战与新政治精英阶层的诞生

一“八一九”政治决战

二苏共解散与苏联政治精英阶层开始消亡

三苏联解体与新政治精英阶层的诞生

第三节私有化法令的颁布与苏联社会结构的瓦解

一《私有化法》:彻底砸碎苏联社会结构经济基础的历史性文件

二自发私有化的疯狂发展与生产资料关系的新格局

三苏联社会结构的瓦解:新社会结构雏形出现在俄罗斯的地平线上

结论

主要参考文献

后记

点击展开

点击收起

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价