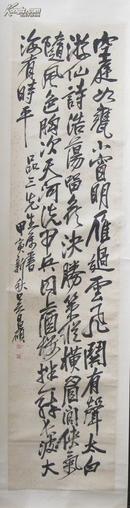

清光绪19年(1893年)1版1印的复印件二册:吴昌硕《缶庐诗》(缶庐诗四卷、附缶庐别存

¥ 388 八五品

库存2件

浙江湖州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者吴昌硕

出版社不详

出版时间不详

装帧平装

上书时间2012-05-17

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 17小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

- 商品描述

- 二册:内容:吴昌硕《缶庐诗》(缶庐诗四卷、附缶庐别存)清光绪19年(1893年)1版1印的复印件:吴昌硕《缶庐诗》(缶庐诗四卷、附缶庐别存(珍贵绝版图书:复印可避免输入时打错字)以下搜自网络,仅供参考:清光绪十九年(1893年)刻本 白纸 线装 原装四册 提要: 吴昌硕(1844-1927),名俊卿,近代海上画坛、印坛领袖,名满天下,书法、绘画、篆刻、诗词无一不精,以金石笔法入画,震撼当时,对海上画派后期画风影响甚巨。诗中有画《缶庐诗》 《缶庐诗》,为著名画家吴昌硕诗集,线装木刻本。光绪癸酉年(1893)春二月开雕,五月出版。书封面由杨岘题署。杨岘字见山,浙江学者。诗文书法均峻拔不俗,为人更是洒脱耿直。因轻视权贵,常以“藐翁”自号。他长吴昌硕25岁,既是长辈,又兼吴氏敬佩其道德学问,曾提出要拜杨岘为师,被杨婉拒。但吴昌硕心中始终视杨岘为尊师,并刻“寓庸斋内老门生”以示不忘之意。 《缶庐诗》之前,吴昌硕曾有诗稿,但编成却未刊印,因此《缶庐集》系其生平第一部诗集。这年吴昌硕50岁。 吴昌硕曾跟诗友褚宗元说过,他是“三十学诗,五十学画”,而《缶庐诗》中大量有关画的诗作表明,吴昌硕在50岁时对画的理解和把握已经达到很高的境界。所以他的五十学画之说是不可信的,是谦虚之辞。而细审《缶庐诗》,吴昌硕对诗词的学习,则确乎先于学画。 诗、书、画、印的有机融合,是中国传统画家孜孜以求希望到达的境界。所以历代画家在画余皆用力于诗道,几成定律。 王维自形成“诗中有画,画中有诗”的艺术风格后,被后世举为文人画之祖,衍风长远。吴昌硕早年学诗就宗王维,并对王诗的喜爱至老不衰。据他的弟子王个回忆,直到吴昌硕逝世前几天,仍与他谈诗,谈王摩诘、孟东野。读《缶庐诗》卷一第二首《宿晓觉寺》“寒月一庭霜,安禅借石床。遥泉入清夜,落叶响长廊。灯护前朝火,邻舂隔岁粮。老僧知梵字,聊与考卢仓。”这种寒寂悠闲的意境是一下子就能够体会出来的。然而吴昌硕到底不是王摩诘,他的身世环境,所处的时代背景,和王维相去甚远。内忧外患,官庸民贫以及作为壮年离家初到上海的窘迫,种种状况,在画家心中留下的不是安闲之情,而是涌起激情和不平,发为诗,就有了《饥看天图诗》、《题酸寒尉像》,有了《答寒吟》中“贫家断炊米罄瓶,山芋豆屑调作羹。十指冻折号失声,饥肠辘辘不住鸣,道旁日见僵尸横,大官赏雪临高厅”,从这里读者读到的就是一股郁勃之气了。 《缶庐诗》收诗作四卷及别存一卷。内容除感时叹世外,作为画家,对书法、绘画及刻印的理解占了很大比重。 吴昌硕书画超迈古人,自标高格,是一位开宗立派的大师。他的画风直观、形象。而细读其诗,对研究他画风之所以形成则大有帮助。 吴昌硕经历的坎坷,性格的倔犟,注定了他的画同其诗作一样,不会墨守成规、亦步亦趋。收入《缶庐诗》的刻印云:“赝古之病不可药,纷纷陈邓追遗踪。摩挲朝夕若有得,陈邓外古仍无功。天下几人学秦汉?但索形似成疲癃。我性疏阔类野鹤,不受束缚雕镌中。今人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?诗文书画有真意,贵能深造求其通。”吴昌硕借刻印一途道出了他的艺术见解,即应该时加锤炼自出机杼,独立面目。 吴昌硕画梅是近百年来的妙手。所以翻阅《缶庐诗》时对其中的梅花诗读得最为仔细。吴昌硕酷爱梅花,每年冬季,他常远赴苏州邓尉、杭州孤山、余杭超山赏梅。他曾题画:“梅花、水仙、石头吾谓三友,静中相对,无势利心,无机械心,形迹两忘,超然尘垢之外。”还写下过像:“十年不到香雪海,梅花忆我我忆梅。何时买棹冒雪去,便向花前倾一杯。”这样动人的诗句。之所以如此,我想当是梅花斗霜傲雪,不畏严寒的品质引起了吴昌硕的共鸣而将之视作知己吧。 吴昌硕诗风严谨,尝自言“乱书堆里费研磨,得句翻从枕上多。苦吟只恐身尽废,一杯自酌漫蹉跎。”因此他的诗,时人评价很高。如陈石遗就赞为“书画家诗句少深造者。缶庐出,前无古人矣。” 以缶为庐庐即缶 以缶为庐庐即缶 ——读《缶庐诗》谈吴昌硕早年轶事 公元一八八二年,即光绪八年壬午,四月初九日那天,吴昌硕时年三十九岁,他的一个朋友叫金俯将的,送他一个从古墓中挖出的陶罐,这陶罐是一种古代的打击乐器,称作“缶”。缶上刻有不少回文图案等,但没有铭文。虽然朴实简陋,却自有一种古拙之美。吴昌硕欢喜异常,终日摩娑不已。并将自己的斋室名,取名“缶庐”。以志纪念,随即赋诗一首: 以缶为庐庐即缶,庐中岁月缶为寿。 俯将持赠情独厚,时维壬午四月九。 雷文斑驳类蝌蚪,眇无文字镌俗手。 既虚其中守阙口,十石五石颇能受。 兴酣一击洪钟吼,廿年尘梦惊回首。 出门四顾牛马走,拔剑或与王郎偶。 昨日龙湖今虎阜,岂不怀归畏朋友。 吾庐风雨飘摇久,暂顿家俱从吾苟。 折钗还酿三升酒,同我妇子奉我母。 东家印出覆斗钮,西家器重提梁卣。 考文作记定谁谋,此缶不落周秦后。 吾庐位置侪箕帚,虽不求美亦不丑。 君不见,江干茅屋杜陵叟。 三年后,他又将这首诗作为边款,刻在印面为“缶庐”的石印上。从此,“缶庐”二字伴随吴昌硕的不朽作品,流传后世。 吴昌硕何以对这粗陋的瓦缶如此钟情?原来在他眼里,这缶不是普普通通的古董玩器,它可大可小。说它小,它只不过是玩弄于掌上,充其量籍以考文作记或盛以十石五石的小小容器,犹如沧海之一稊米。说它大,它却可以包容整个宇宙人生,人心世道。 兴酣一击,绵绵的缶音如洪钟般在他耳边回响,惊醒了他廿年来的尘世之梦。吴昌硕的青少年是在忧患中度过的。 清道光二十四年(公元1844)八月初一,吴昌硕出生在浙江安吉县鄣吴村,这里背依金曜山,面对玉华山,竹木葱茏,有涓涓清溪从村前流过,是一个山清水秀的美丽山村。 昌硕先生从小就喜欢读书、写字和刻印。他先是在家从父亲读书,后来到邻村的一私塾就学。每天需翻山越岭往返十多里路,风雨无阻。从不辍学。诵读之余则写字刻印,常常是以砖头瓦块来代替印石,在父亲的指导下,磨刀奏刀,反复不已,常常废寝忘食。 他十七岁那年,恰值清兵与太平军在浙江激战,在鄣吴村一带拉锯达半年之久。为避战乱他与家人失散流亡在外达五年,其间生母万氏、元配夫人章氏(尚未正式行婚礼)及一弟一妹均先后死于战乱及饥馑。到二十一岁那年他才重回安吉。 亲人的死难、家庭的中落、战后的荒凉在他心中造成了难以愈合的创伤,故乡已不可久留。于是,他随父亲迁居到安吉县城。乱后的安吉城,早已是一片荒凉,他和父亲在这山城的一隅,开荒种竹,并修茸了几间茅屋,父子二人,暂时安顿下来,他称这片半亩小园为“芜园”。短暂的平静生活,使他的心境也变得平和,于是在这里一面种蔬自给,一面呤诗、绘画、写字、刻印,开始了自己的艺术生活,短暂的满足使他不禁深沉地感叹:“何时抛微禄,永作芜园长”。其印作《园菜果蔬助米粮》记录了这段生活。 在此期间,他曾于咸丰十年庚申(公元1860)和同治五年乙丑(公元1865)两次考取秀才(第一次大概为战乱而失学籍),政治的腐败和社会的动乱,促使他从此绝意场屋,印作《重游泮水》和《同治童生咸丰秀才》记录了这段历史。 同治十一年壬申(公元1872),吴昌硕正当二十九岁,时任安吉县署幕僚。尽管他尚未成名,不免阮囊羞涩,但却被湖州菱湖绅士,贡生施季仙(名绶)看中,将其爱女施酒许配与他。与施氏的结褵,使昌硕有了一段甜蜜而温馨的家庭生活,施酒夫人为他生育了三子一女。昌硕常年来往于安吉和菱湖,常住岳家的鸿绪堂老屋,与老屋隔河的青云阁茶楼,成为他会友论文之所,并于此创作了大量书画、篆刻。 然而,“贫贱夫妻百事哀。”生活必竟是艰辛的。昌硕在后来的诗作中常常回忆这段难以忘怀的往事。他写道: 竹里西风搜破屋,无眠定作灯前卜。 谁家马磨声隆隆,大儿小儿俱睡熟。 《缶庐集•忆内》 我母咬菜根,弄孙堂上娱。 我妻炊扊扅,瓮中无斗糈。 《饥看天图•自题》 家无柴米,甚至把门闩(扊扅音衍移,即门闩)都当柴烧了,可见生活之窘迫。 为生活所迫,也为了提高自己的学识才艺,昌硕在二十九岁那年离家,到杭州、苏州、上海等地去寻师访友。施酒夫人送他到梅溪上船。偶一不慎,夫人头上的一只金簪竟掉到河里。夫人懊悔不已,因为这是他俩唯一值钱的东西。而昌硕却说:“这下我们出去就好了,一出门“灾”(读音与簪近)就去了吗!已去灾去难,肯定会好的。”以此来安慰妻子。其夫妻间融洽如此。 走出桃花源,来到社会上。才看到社会的黑暗和丑恶的一面。洋人和贪官污吏、豪绅恶霸横行霸道,广大人民群众备受欺压,常常使他义愤填赝,恨不得拔刀相向。这就是“出门四顾牛马走,拔剑或与王郎偶”之所指。(此处之“王郎”,或许是指当时专门劫富济贫,威震华夏的京师大侠大刀王五。事见《虞初近志》第三卷,李岳瑞《记大刀王五事》)。 昌硕离开家乡后,较长时间寓居苏州,所谓“昔日龙湖今虎阜”,即指此时(龙湖即昌硕岳家,浙江湖州菱湖,虎阜是苏州虎丘)。在那里,他先后在一些大户人家作教书先生,这些家庭丰富的文化收藏,奠定了他的文化修养和艺术基础。对其在艺术道路上的发展产生了深远影响。 昌硕先生在苏州遇到的一个主人叫吴云(号平斋,两罍轩主)时任苏州知府。平斋本人喜爱书画和篆刻,家中鼎彝满室,为江南大收藏家之一。因平时应酬很忙,无暇到书房与西宾老师晤谈。一日,平斋问其子:“先生闲来作何消遣”?子答:“惟见老师执刀刻砖,不懈不倦”。平斋颇感奇怪,遂往观,果见昌硕先生正伏案刻印,格格有声。见平斋至,忙起迎。平斋笑问:“先生治印有几年了?已刻了多少?”昌硕赧然说:“不到一年。”又指屋角一大堆碎砖说:“至尊府刻了这一些,因家贫,只得以砖代石。”平斋拾起数块,看了好久,很受感动,抚昌硕肩说道:“你这是硬干,尚未入门。”乃馨其所藏印谱、明清各派刻面、边款及秦、汉各朝印让昌硕观摩。昌硕悉心学习,艺乃大成。后常感叹:“没有吴平斋,就没有我吴昌硕。” 此前,昌硕曾经遇到的另一主人是陆心源,那还是昌硕在湖州的时候。心源字刚甫,一字存斋,别号潜园,为清代著名藏书家、鉴赏家。家在湖州东门月河街。其老屋名“恭俭堂”。因家藏有二百部宋版书,故名其藏书楼曰“皕宋楼”。稍后,又在光绪六年以番银八千饼,购得上海郁松年宜稼堂四万八千册藏书,因另辟一室,名曰“十万卷楼”。可惜后来这些珍贵藏书均被其子陆树藩售于日本三菱财团岩崎弥之助,并最终成为日本静嘉堂文库的藏品,而使国人学子扼腕痛惜。陆心源还大量藏有秦汉古砖千块,筑亭曰“千甓亭”,又建园名“潜园”。吴昌硕从安吉家乡来湖州时,曾应陆氏之邀,在其家坐馆,并于授徒之余协助拓砖、考释,昌硕十分用心,使其艺猛进,从而深切体会到“道在瓦甓”的思想。在潜园,昌硕还从陆心源的好友施补华学诗词,从隶书大家杨见山学篆书,这都为昌硕的艺术修养奠定了很好的基础。 《缶庐诗》的后半部分,即反映了昌硕这段时期的生活,而折钗还酿三升酒(此处“折”字似乎应是“质”字之误)等等,说明这时期的生活仍是艰辛的,因此他幻想将家搬入“虽不求美亦不丑”的缶中,以代替“风雨飘摇久”的故庐。并使他联想到茅屋曾为秋风所破的杜甫。更与杜甫同感:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山,呜乎,何日眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足。”其已矣。 以缶为庐庐即缶 艺坛佳话! 以缶为庐庐即缶 西泠印社的缶亭里,吴昌硕安静地坐着,可惜的是,他的头被破坏过,是重新安上去的。纪念馆还是日本人去得多。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价