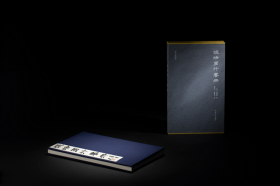

风景与权力/人文与社会译丛

正版现货 可开具图书发票 下单后当天即可发货

¥ 43.7 5.6折 ¥ 78 全新

库存4件

山西太原

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者编者:(美国)W.J.T.米切尔|责编:马爱新|总主编:刘东|译者:杨丽//万信琼

出版社译林

ISBN9787544748292

出版时间2014-10

装帧其他

开本其他

定价78元

货号30934134

上书时间2024-10-25

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 5小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

目录

【目录】

再版序言: 空间、地方及风景

致谢

导论

一 帝国的风景

二 \\\\\\\"欧洲大沼泽\\\\\\\"中的竞争共同体: 身份认同与17世纪荷兰风景画

三 系统、秩序及抽象:1795年前后英国风景画的政治

四 透纳与英国的代表

五 “我们的荆编小屋”:托马斯?普林格尔非洲风景中的商业及家庭空间

六 领土摄影

七 风景效果

八 虚构、记忆和地方

九 神圣的风景:以色列、巴勒斯坦及美国荒野

十 荒野现场的图画与见证

十一 海滩(幻想一种)

十二 Hic Jacet:这里躺着……

撰稿人介绍

索引

内容摘要

《风景与权力》的目的就是要把“风景”从名词变为动词,它的出版曾改变了风景研究的方向。本书收录了米切尔、萨义德、陶希格等多位学者的文章,包含艺术、人类学、心理学、文学、历史与现实等许多层面,代表了跨地域、跨学科学术交流的精华成果。文章重点考察风景流通的方式:风景如何成为交换媒介、视觉占有的地点、身份形成的焦点。每篇文章视角独到又相互关联,并彼此深化,反映出人类风景体验的复杂内涵。

精彩内容

第一章客观化的客观化若要领悟客观主义的认识论和社会学预设,除了回到索绪尔借以构建语言学之固有对象的最初程序,恐怕没有更合适的办法。这些程序因各门新的所谓结构科学的仓促建立所依赖的两大做法——机械的仿效当时的优势学科和逐字翻译一套独立的术语——而被忽视和掩盖,最终变成了结构主义的认识论无意识。

像索绪尔那样设定交际的真正媒介不是作为直接材料即其物质性可加观察的言语(parole),而是作为使话语(discours)的生产及其解码成为可能的客观关系系统的语言(langue),这等于是使最明显和最实在的东西即交际内容本身从属于一种没有感性经验的纯粹构成(constructum),完全颠倒了诸现象的关系。索绪尔意识到,同语言优先(为此他却援用了废弃的语言的存在和老年缄默病,后者证明人们可以丧失说话能力,但同时又保存语言或语言错误,这表明语言是言语的客观规范)这一基本论点所含信念经验的间断具有悖论性质,指出人们有理由认为言语是“语言的条件”,因为语言不可能在言语之外被感知,此外语言的习得需要借助言语,而且言语是语言更新和演变的源头。但他马上注意到,这两个过程只具有时间上的优先,一旦离开个人或集体历史领域而去探究解码的逻辑条件,关系就会倒置:从这一视点看,语言确保交谈各方音义组合的同一及彼此间的理解,作为这样一种媒介,语言是第一位的,因为它是言语的可理解性条件。在其他场合,索绪尔认为“视点产生对象”,所以这里他非常明确地表达了为产生新的结构科学的“固有对象”而应该确定的视点:只有处在可理解性的逻辑次序中,人们才有可能使言语成为语言的产物。

也许有必要尽力全面地陈述一下采取该视点所牵涉的全部理论公设,例如,逻辑和被共时感知的结构优先于个人或集体的历史(也就是语言的习得和马克思说的“产生语言的历史演变”),或者,就经济和社会等外部决定因素而言,更重视内在的和特殊的、可作“同范畴”(tautegorique)(谢林语)或结构分析的关系。不过,这方面的陈述——至少是部分的陈述——并不少见,所以更重要的看来是把注意力集中于视点本身,集中于与视点所显示的对象的关系以及由此引出的一切,首先是一种确定的实践理论。这意味着要暂时离开客观的和客观化的观察者之得到确认的预定位置,以便力图使该位置客观化。此观察者就像是一位导演,随心所欲地摆布客观化工具提供的各种可能性,或拉近或拉远,或放大或缩小,按照一种权力愿望将他自己的构成规范强加于他的对象。

像索绪尔那样处于可理解性次序之中,就是采取“公正观察者”的视点,该观察者致力于“为理解而理解”,倾向于把这一解释学意图当作行为人的实践的起因,其做法如同行为人自己向自己提出他就行为人向自己提出的问题。与演说家不同,语法学家使用语言并不为其他,而是为了使其语言代码化而研究它。他通过自己对语言所作的处理本身,通过将语言当作分析对象而不用它来思维和言说,使之成为与实践(praxis)(自然也与被实践的语言)相对的逻各斯(logos):不用说,这一典型的学院式对立是学院情境,即极端意义上的无拘束、闲暇和无实效环境的产物,而这种环境的真实性少有可能为那些受学院制度熏陶的人所认识。语法学家缺少一种理论以区分两种关系:一种是与像他那样只为理解语言而使用语言者的语言的纯理论关系,另一种是与为做事而努力理解语言、从实践目的出发即仅为满足实际需要和应对实际紧迫性而使用语言者的语言的实践关系;因此,他倾向于不言明地把语言当作一个独立自足的对象,也就是说把它当作无目的的合目的性,总之仅仅是像解释艺术作品那样对它进行解释。所以,语法学家们的错误并不完全像社会语言学家指责的那样,把一种学院或学术语言当作对象,而在于他们无意中与民间和书面语言都保持了一种学院或学术关系。

这种形式语法———语言学现在和过去之所是——最稳定的倾向铭刻于学院环境,后者促成与语言的理论关系并抵消属于语言日常用途的功能,从而以多种方式支配对语言的学术性处理。人们只需要想一下语法学家的想象力产生的无法模仿的例子——“法国秃头国王”或“正在洗碗碟的维特根斯坦”——这类例子就像各种形式主义难以割舍的悖论,之所以能展示其全部暧昧和隐晦之处,仅仅是因为任何实践环境由于学院式悬置而被搁在一边。学院式话语的“满足条件”是学院制度及其包含的一切,例如发话人和受话人易于接受乃至相信所说内容这种倾向。这种情况没有骗过瓦莱里:“QuianominorLeo的意思绝非‘因为我名叫狮子’,而是:我是一个语法例句。”奥斯汀关于以言行事(acteillocutionnaire)行为的分析所引发的一系列评注没有任何理由中断,因为还有人不了解评注的产生和流通条件,从而倾向于仅在被评注的话语中寻找“满足条件”,而这类条件在理论上和实践上与话语运作的制度条件密不可分,一开始就已经被归入外部语言学范畴,亦即留给了社会学。

作为智力活动的工具和分析对象,索绪尔所说的语言,如巴赫金所言,完全是死去的、书面的和陌生的语言,是脱离实际使用和完全失去其功能的自足系统,它要求的是一种完全被动的理解(不超出福多尔和凯泽式的纯语义学范围)。语言固有的次序表现为忽视语言的适当使用⑤的社会条件,而赋予其内在逻辑以优先权,而对该次序之自主性所抱的幻想为以后的相应研究开启了方便之门:按照这类研究,好像只要掌握代码就能掌握代码的适当用法,亦即人们能够根据对这些用法的形式结构的分析得出诸语言表达的惯例和意义,好像合乎语法性是意义产生的充要条件,总之,好像人们并不知道语言是供人言说和恰当言说用的;无怪乎乔姆斯基语言理论(它从一切语法的预设出发推导出它们的最终结果)所遭遇的疑难迫使人们今天重新发现,困难的事情,如雅克·布弗雷斯指出的那样,并不是产生无限个“合乎语法”的句子的可能性,而是产生无限个实际适合无限种情景的句子的可能性。

话语独立于话语运作的环境和所有的功能被搁置这类情况,与把言语行为简化为简单的实施从而产生语言的最初操作有关。我们不难证明,结构主义的各种预设,以及由此而来的各种困难,都来自于对语言和语言在言语中,即在实践和历史中的实现所作的原始区分,还归因于想象无能,即只能把两个实体的关系想象为模型与实现、本质与存在之间的关系——这等于把持有模型的学者放在了一个掌握着实践活动之客观意义的莱布尼茨神的位置上。

为了在诸语言现象内部划定“语言领地”,索绪尔排除了“交际的物理部分”,亦即作为预构对象的言语,尔后又在“言语环路”内分离出他所说的“实施方面”,也就是作为构成对象的言语,它与语言形成对立,被定义为某种意义在特定语音组合中的现实化,同样被索绪尔排除在外,他认为“实施从来不是群体的行为”,而“始终是个人的行为”。“实施”一词与“命令”或“乐谱”,更常见的是与“纲领”或“艺术方案”连用,它集中了符号学——客观主义的范式——实践和历史的全部哲理。就实践成果的物质性而言,客观主义赋予构成以优先权,把个人实践、行动、技法,以及在实践时刻根据实际目的即风格、方式乃至行为人予以确定的一切归结为一种非历史本质的现时化,亦即无。⑥但是,民族学在对象问题上观点完全相同,容易不受限制地借用观念,以放大的形式显示出客观主义的狡辩的全部蕴涵。夏尔·巴利指出,语言研究的方向因其研究对象是母语还是外国语而异,他特别强调从听话人而不是说话人的观点出发感知语言,也就是强调把语言作为解码的工具而不是“行为和表达的手段”来感知语言这一事实所蕴涵的理智主义倾向:“听话人处在语言一边,通过语言解释言语。”⑦民族学家与其对象保持的实践关系是局外人关系,此局外人被排除在社会实践活动的实际游戏之外,因为在被观察的空间中没有他的位置——除非他作出选择和参与游戏——而且他也不需要在该空间中占有一席之地。这一关系是观察者——不管他愿意与否,也不管他知道与否——与其对象所保持的关系的界限和实质:为观察情境而退出情境,这样一种旁观者地位意味着一种认识论的但也是社会的断裂,这一断裂对科学活动的支配从来没有像它不再如此显现时那样不可捉摸,它导致一种与忽略科学活动的社会可能性条件相关联的实践的隐性理论。民族学家的处境令人联想到任何观察者与他所陈述和分析的行为保持的关系的实质,即与行动和世界,与集体行为的紧迫目的,与习常世界自明性的无法克服的决裂,而这一决裂甚至是讲述实践,尤其是以不同于实践中生产和再生产实践的方式理解和解释实践这一意图的前提。如果人们知道“言说”意味什么,那就不会有行动话语(或小说):只有一种只意味着行动的话语,该话语还必须不断地说它只是意味着行动,否则就会前后不一或沦为欺人之谈。主体在对象中的不适当投射从未像着了魔的或神秘主义的民族学家的原始主义参与那样明显,此参与如同民粹主义投入,玩弄与对象的客观距离,像玩游戏似的按规则行事,直到脱离游戏来讲述游戏。这意味着参与性观察可以说是一种逻辑关系项上的矛盾(任何有此体验者都能在实践中予以验证);而且,对客观主义及其在领悟实践活动上的无能进行批判,这绝不意味着为投入实践这一做法正名,因为参与论者的任意选择不过是换一种方式排除了观察者与观察对象的真实关系问题,尤其排除了随之产生的攸关科学实践的批判性结论。

因此,这方面最好的例子莫过于艺术史。艺术史在其对象的神圣性中,能找到为注重实施结果而不是实施方法的圣徒传记解释学辩护的全部理由,把作品当作由人们参照一种超验性代码予以解码的、类似于索绪尔说的语言的话语。它忽略了这样一个事实,即艺术生产也始终是——其程度因艺术门类在历史上的不同实施方法而异——一种“艺术”,即涂尔干说的“无理论的纯实践”的产物,或者,如果人们愿意的话,是摹仿(mimesis)的产物,此摹仿类似于一种象征性体操,如仪式或舞蹈;故也忽略了艺术生产总包含了某种不可言喻的东西,但后者并非像主持弥撒的神甫希望的那样是过剩了,而是不足。在这一方面,艺术话语的无能,如尼采所说,在于它不了解其对象理论从与对象的理论关系中获得的全部益处:“如同所有的哲学家,康德没有依据艺术家(创作者)的经验来探讨美学问题,而仅仅是作为‘观众’来思考艺术和美;且难以觉察地把‘观众’带入‘美’的观念。”智力主义在于把与对象的智力关系引入对象,并用与对象即与观察者的对象的关系代替与实践的实践关系。民族学家不可能避开对文化的本体论地位乃至“场所”(lieu)的全部形而上学追问,除非他们使自己与对象,亦即与局外人的对象的关系客观化,该局外人必须拥有客观化模式这类体现实践掌握的代用品:系谱和其他学术模型对于使习常世界的直接内在关系成为可能的社会倾向的意义,就如同一张地图,亦即全部可能路线的抽象模型之于空间的实践意义,而这个空间,如庞加莱所说,是一个“轴心系统,它总是与我们的身体紧密相连,我们去哪里都要把它带到哪里”。

局外人地位的作用像在亲属关系分析中那样直接可见的领域并不多。民族学家要研究的对象,即亲属关系和亲属,至少是他人的亲属关系和亲属,于他只有认识价值,除此之外则毫无用处,故他可以把当地的亲属关系术语当作一个封闭而严密的关系系统。这些关系是逻辑上必然的、如同依据一种文化传统的隐性公理体系,借助构成行为予以最终定义的关系:民族学家由于没有从认识论地位上思考其自身的实践及其所产生并确定下来的实践功能的中立性质,所以只能致力于使人看见和相信的集体分类之象征效应,规定一些约束和禁忌,而这些约束和禁忌的力度与像这样任意产生的空间中的距离成反比。这样一来,他无意中把从社会学观点看是相同的亲属关系的各种实际用途搁在了一边。他所构成的逻辑关系之于“实践的”,也就是被不断应用、保持和培育的关系,就是一幅为一切可能主体提供一切可能路径的地图这一几何空间之于实际上被开辟的道路网,该道路网受到保养,被经常使用,因而是一个具体行为人可实际通行的。作为可以凭直觉整体感知(unointuitu),并能不加区别地从任何方向、任何一点出发予以浏览的空间示意图,系谱按照理论对象的时间存在方式,亦即同时全部地(totasimul)展示完整的多代亲属关系网,从而将正式关系和实践关系相提并论,正式关系由于没有常规的维护而容易变成它在系谱学家眼中的样子,亦即理论关系,它们类似于旧地图上一些被废弃的道路,而实践关系则是真正起作用的关系,因为它们担负着一些实践功能。如此之下,系谱树会使人们忘记:亲属之间的逻辑关系被结构主义传统赋予一种独立于经济决定因素的近乎完全的自主性,在实践中仅仅体现为某些行为人对此关系的正式和半正式使用,仅仅为此类用途而存在;行为人往往倾向于使这种关系始终处于运作状态,而且使它们运作得更为强劲———由于常来常往而越来越容易———何况这种关系现实地或潜在地担负着一些必不可少的功能,满足或能够满足一些极为重要的(物质或象征)利益。

事实上,没有经过客观化的客观化关系在对象中的投射,在不同实践领域产生的效果每次都不同,尽管这些效果同出一源。这或许是因为,人们把通过客观化工作获得和构成的东西当作实践活动的客观原因,将仅仅写在纸上的、通过科学和为科学而存在的东西投射于现实;或许是因为人们解释诸如仪式和神话这类旨在影响自然世界和社会世界的行为,就像对待旨在解释这些行为的操作輥輮訛。也是在这一问题上,人们所说的客观的、意味着距离和外在性的与对象的关系,以完全实际的方式同实践关系发生矛盾,因为它必须否定实践关系才能被构成并成为实践的客观表象:“他的看法(仪式的普通参与者的看法)受到他在其所属社会的固有结构及一定仪式结构中所处特定地位,乃至一组冲突性地位的限制。此外,参与者的行为完全有可能受到一定数量与其特定地位相关的、影响其理解全局的利益、意图和感情的左右。还有一个阻碍其达及客观性的更为严重的障碍,即他容易把仪式中公开表达或象征化的理想、价值或规范当作公理和基本法则(……)。在一个担任一定角色的演员看来并无意义的东西,对于观察和分析整个系统的人来说则可能极有价值。”观察者只有同自认为与普通人的眼界决裂的理论视野决裂,才有可能在描述仪式实践时考虑到参与这一事实(并同时考虑到他与理论视野的决裂),因为人们惟有对理论之产生条件的界限怀有批判意识,才能在有关仪式实践的完整理论中引入一些特性,这些特性同实践认识的不完整性和功利性一样,或同实践之生活理性和“客观”理性之间的差距一样,对于该理论来说都是最基本的。但是,理论理性的必胜信念需要付出代价,即它一开始就无法超越认识途径的二元性——现象与本质、意见与知识、常识与科学——无法为科学获得科学之构建所要克服的对立物的真义。

在对社会世界的感知中,“思想家”投射出与其在该世界里的位置相关联的未思之事,亦即社会分工赋予他的对“思想”的垄断,后者使其把思维工作等同于用话语或书写进行的表达、表述、阐释工作——梅洛—庞蒂说的“思维与表达同时被构成”——从而表露出他内心的信念,即只有当行为得到理解、解释、表达时才算完成,也就是说他视不明言与未思为同一,拒绝给予一切合理的实践活动所固有的默示和实践思维以真实思维的地位輥輰訛。语言自动地变成了这样一种解释哲学的同谋,该哲学使人把行为看作某种需要解码的东西,例如认为某一举动或某个仪式行为是在表达某种东西,而不是直接认为它是合理的,或如英语里说的产生意义。或许是因为民族学家只了解和只承认“思想家”的思维,还可能因为他要承认人的尊严就必须承认在他看来是构成该尊严的东西,因此他决不可能使他所研究的人类脱离前逻辑的原始状态,除非把他们视为他的最负盛名的同行,比如逻辑学家或哲学家(我们想到的是著名的标题:“作为哲学家的原始人”):奥卡尔说,“许久以前,人就不再只顾生活,他已开始思考生活。从组成生活的一切现象出发,他形成了关于生活、富饶、成功和生命力的概念。”輥輱訛克洛德·列维—斯特劳斯的做法并没有什么两样,他用神话解决逻辑问题,表达、转述和掩盖社会矛盾——尤见于《阿斯第瓦尔的功绩輥輲訛》等较早的分析——或把神话变成普遍精神进行自我思考的一个场所輥輳訛——如同黑格尔所说的历史中的理性——从而让人观察“支配精神之无意识活动的普遍法则”。

……

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价