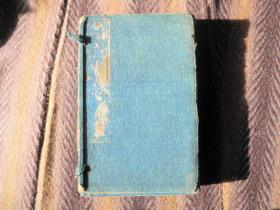

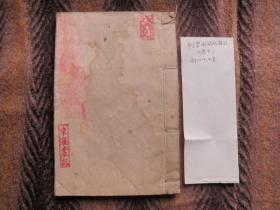

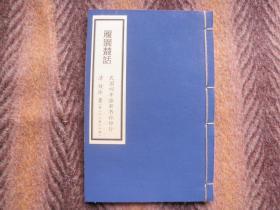

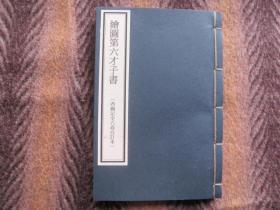

木刻版 清同治甲子年 《芥子園重订監本禮记》 清同治三年(1864)新鐫(10本10卷一套全) 双门底纬文堂藏板

¥ 4600 八品

仅1件

作者戴圣著 陈澔集说

出版人双门底纬文堂

年代同治三年 (甲子1864)

纸张竹纸

刻印方式木刻

装帧线装

四部分类经部>书类

尺寸24.3 × 15.2 × 12.8 cm

册数10册

货号HE-001

上书时间2020-02-08

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

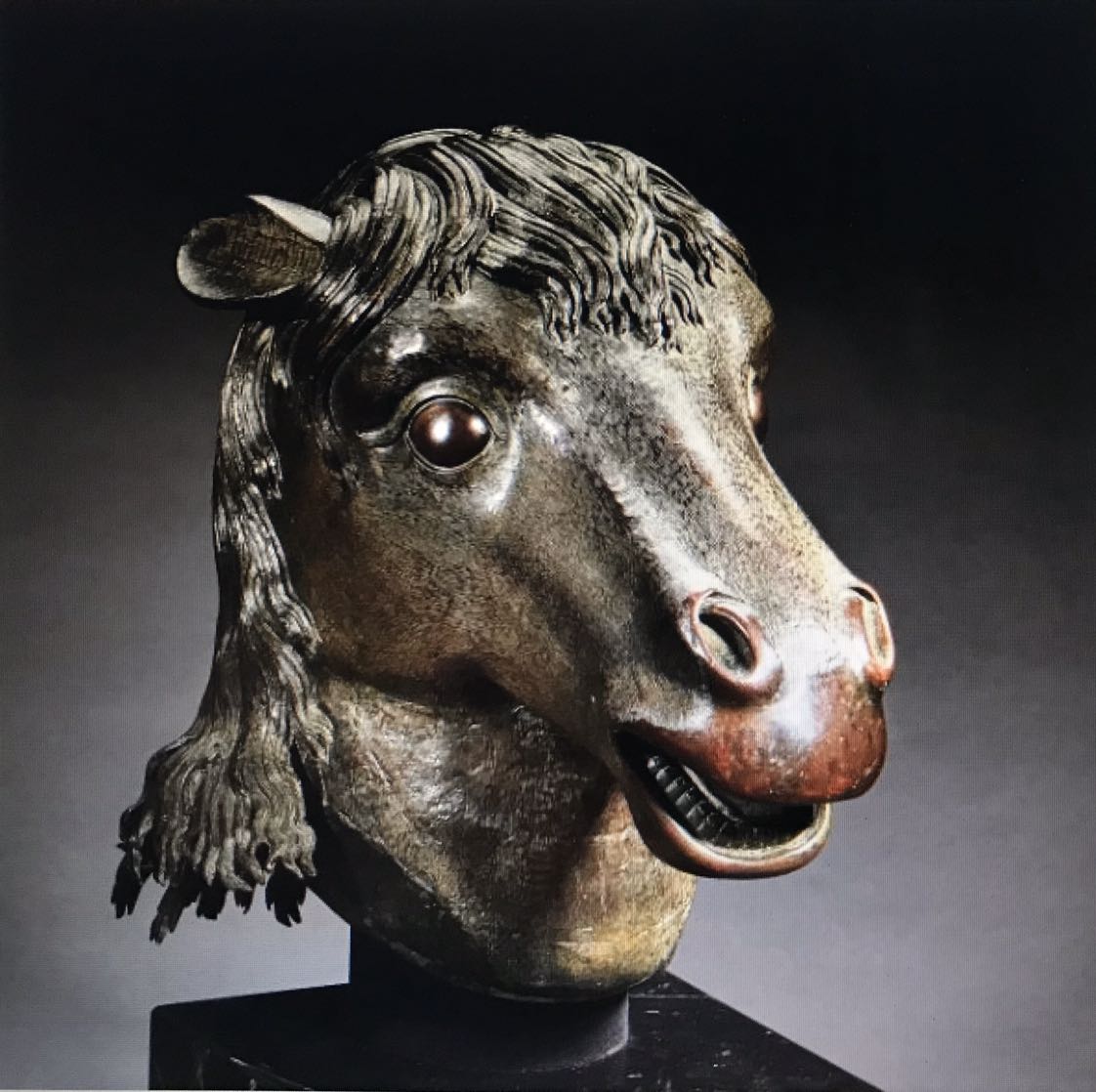

- 品相描述:八品

- 品相见图自定。因此书在WG中破四旧时投入火堆,首册不幸被火烧出一洞,所幸抢救出来没有伤毁,但已伤及部分字,数量不多,实属幸运,为保持原貌,没有进行修复,其它卷册都保持完好。实属难得之书,品相见图。配本用。

- 商品描述

-

编者简介:戴圣,字次君,西汉时人,据据《汉书·儒林传》《广平府志》《归德府志》《客家戴氏族谱》《新泰县志》等古文献均记载其为西汉梁国睢阳(今河南商丘睢阳区)人。 [23-26] 曾任九江太守,平生以学习儒家经典为主,尤重《礼》学研究。与叔父戴德及庆普等人曾师事经学大师后苍,潜心钻研《礼》学。

汉宣帝时,戴圣曾被立为博士,参与石渠阁议,评定五经异同。终生以授徒讲学和著述为业,曾选集战国至汉初孔子弟子及其再传、三传弟子等人所记的各种有关礼仪等论著,编撰成书,被称为《小戴记》或《小戴礼记》。

成书过程:据传为孔子的七十二弟子及其学生们所作,西汉礼学家戴圣所编,孔子教授弟子的《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》“六经”,是中国古典文化中最高哲理的载体,但是文古义奥,不易通读,因而多做解读以辅助理解,六经中的“《礼》”,后来称《仪礼》,主要记载周代的冠、婚、丧、祭诸礼的“礼法”,受体例限制,几乎不涉及仪式背后的“礼义”。而不了解礼义,仪式就成了毫无价值的虚礼。所以,七十子后学在习礼的过程中,撰写了大量阐发经义的论文,总称之为“记”,属于《仪礼》的附庸。秦始皇焚书坑儒后后,西汉能见到的用先秦古文撰写的“记”依然不少,《汉书·艺文志》所载就有“百三十一篇”。

《隋书·经籍志》说,这批文献是河间献王从民间征集所得,并说刘向考校经籍时,又得到《明堂阴阳记》《孔子三朝记》《王史氏记》《乐记》等数十篇,总数增至二百十四篇。由于《记》的数量太多,加之精粗不一,到了东汉,社会上出现了两种选辑本,一是戴德的八十五篇本,习称《大戴礼记》;二是戴德的侄子戴圣的四十九篇本,习称《小戴礼记》。《大戴礼记》流传不广,北周卢辩曾为之作注,但颓势依旧,到唐代已亡佚大半,仅存三十九篇,《隋书》《唐书》《宋书》等史乘的《经籍志》甚至不予著录。《小戴礼记》则由于郑玄为之作了出色的注,而风光无限,畅行于世,故后人径称之为“《礼记》”。

整体介绍:《礼记》原本四十六篇,始于《曲礼》,终于《丧服四制》,但因《曲礼》、《檀弓》、《杂记》三篇内容过长,所以大多版本将其分为上下篇,故有四十九篇之说。

《礼记》按照所述内容可分为四类:

⑴记礼节条文,补他书所不备,如《曲礼》、《檀弓》、《玉藻》、《丧服小记》、《大传》、《少仪》、《杂记》、《丧大记》、《奔丧》、《投壶》等。

⑵阐述周礼的意义,如《曾子问》、《礼运》、《礼器》、《郊特牲》、《内则》、《学记》、《乐记》、《祭法》、《祭义》、《祭统》、《经解》、《哀公问》、《仲尼燕居》、《孔子闲居》、《坊记》、《中庸》、《表记》、《缁衣》、《问丧》、《服问》、《间传》、《三年问》、《儒行》、《大学》、《丧服四制》等。

⑶解释《仪礼》之专篇,如《冠义》、《昏义》、《乡饮酒义》、《射义》、《燕义》、《聘义》等。

⑷专记某项制度和政令,如《王制》、《月令》、《文王世子》、《明堂位》等。 [4]

分篇介绍

(1)《曲礼》上、下篇所载大多是周礼的一些微文小节,如言语、饮食、洒扫、应对、进退之法等,包括吉、凶、宾、军、嘉五礼的相关内容。

(2)《檀弓》上、下篇大多数是讨论丧礼的文字,基本是就事论事,互不关联,显得结构零散,其中一些章节,义理、文采俱佳。

(3)《王制》记载古代王者治理天下之制,包括封国、爵禄、职官、祭祀、丧葬、巡狩、刑法、养老、选拔官吏、学校教育等方面的制度。

(4)《月令》按一年十二月,逐月记载每月的天象特征和天子所宜居处、车马、衣服、饮食及所当实行的政令等;《曾子问》记曾子与孔子之间有关丧礼及行吉礼时遭丧变故应如何处理的问答之辞。

(5)《曾子问》以孔子与曾子答问的方式,对丧制和丧服方面,作比较深入的特殊问题的讨论,以补仪礼之不备。

(6)《文王世子》讲述太子的教育问题及有关教育制度、人才选拔的办法等。

(7)《礼运》借孔子之口论述礼的发展演变和运用。

(8)《礼器》论述了制礼、行礼的原则和各种表现形式,并说行礼要与所用器物相称。

(9)《郊特牲》是一篇杂记诸礼和阐发礼义的文字,涉及较多的是祭祀礼。

(10)《内则》记述家庭内的礼则,如侍奉父母、孝敬公婆,兼及饮食制度等。

(11)《玉藻》记天子和诸侯的衣服、饮食、居处及其后、夫人、命妇的服制等。

(12)《明堂位》记述周公于明堂朝诸侯之位、周公的功勋及鲁国因周公可用虞夏殷周四代礼乐服器和职官等,多为鲁人自夸之语。

(13)《丧服小记》杂记丧服制度,偶及宗法制度和庙祭制度。

(14)《大传》杂记宗法制度,兼及祭法和服制。

(15)《少仪》类似《曲礼》,记琐碎细小的礼仪,如相见、宾主交接、洒扫、事君、侍食、问卜、御车等。

(16)《学记》较为系统地阐述了教育的目的、教学的原则和方法、教学制度、教师的地位和作用等,篇中强调尊师重教、教学相长、循序渐进、触类旁通、师德师风、择师之道等。

(17)《乐记》是儒家关于乐论的经典性著作,论述了乐的产生和乐与礼、社会、人的关系以及乐对人类社会的作用等。

(18)《杂记》上、下篇杂记诸侯以下至士之丧事,可补《仪礼·丧服》、《士丧礼》之未备。

(19)《丧大记》是一篇杂记国君、大夫、士丧礼的文字。

(20)《祭法》记述祭祀的方法、对象、场所、原则及有关的祭祀制度、立社制度等。

(21)《祭义》记述怎样通过祭祀来体现孝道和遵守悌道以敬顺长上等。

(22)《祭统》从多方面来论述祭祀的意义,并记载了祭祀前应斋戒以及钟鼎铭文的性质、内容和意义等。

(23)《经解》记述经书、天子之德、霸王之器和隆礼的重要意义。

(24)《哀公问》全篇皆鲁哀公与孔子问答之辞,内容主要为问礼、问政等。

(25)《仲尼燕居》是孔子与其三个学生谈论礼的问答之辞,以阐明礼的内容、本质、作用和行礼的重要意义。

(26)《孔子闲居》是子夏和孔子讨论王者之德的问答之辞,阐述怎样的人才是老百姓的父母以及其必须具备的品德。

(27)《坊记》是记述子思有关怎样防范人们违德失礼、不忠不孝、犯上乱伦、贪利忘义的言论。

(28)《中庸》主要阐述中庸之道。

(29)《表记》记述君子行事的根本、仁与义的相互关系、仁和义的要素、虞夏商周的政教得失、事君之道、待人之道等。

(30)《缁衣》围绕君臣之德、君臣之道和君臣关系来谈论治国之道。

(31)《奔丧》记身在异国他乡而回家奔丧之礼。

(32)《问丧》记有关父母始死人殓、送葬、虞祭等礼和殓、袒、拄杖的意义等。

(33)《服问》记丧礼服制的有关问题。

(34)《间传》记服丧者内心在外貌、语言、衣服上的表现及有关丧服之礼。

(35)《三年问》以自问自答的方式记述了为父母服丧三年的原因.

(36)《深衣》记深衣的制度、意义和用途。

(37)《投壶》专记投壶礼,记述主人与宾客宴饮之间:讲论才艺的投壶礼制。

(38)《儒行》是孔子论述儒者德行的言论,由各种不同角度,说明儒者所特有的道德行为,藉以显示真正的儒者不同于凡俗的可贵之处。

(39)《大学》是一篇论述儒家人生哲学的论文,该文先提出学习的目的在“明德”、“亲民”、“止于至善”,接着认为只有修身、齐家才能治国、平天下,后面文字均论述此主题。

(40)《冠义》解释《仪礼·士冠礼》,进而说明冠礼所以成人的作用,及其影响社会政教的重要性。

(41)《昏义》解释《仪礼·士昏礼》,进而说明婚礼能使家族长久兴盛团结的作用,及其影响社会政教的重要性。

(42)《乡饮酒义》解释乡饮酒礼的意义,进而说明乡饮酒礼促使体认尊卑长幼、慕贤尚齿的作用,及其影响社会政教的重要性。

(43)《射义》解释射礼的意义,进而说明射可以观德,故由射取士的作用,及其影响社会政教的重要性。

(44)《燕义》解释《仪礼·燕礼》中某些仪节的设置原意,进而说明燕礼促使君臣一体,人和政通,及以威仪等差示民有常的教育作用。

(45)《聘义》解释《仪礼·聘礼》中某些仪节的设置原意,进而说明聘礼所以使诸侯之间交相聘问、轻财重礼的作用。

(46)《丧服四制》记述古代丧服制度所据以制定的四项原则,即恩(亲情)、理(义理)、节(节制)、权(权变),并将其同仁、义、礼、智四种德行结合起来论述。

相关推荐

-

清同治甲子年(1864)木刻本劝善书籍《暗室灯》一册全

八品安阳

¥ 2000.00

-

《大生要旨》共卷三 同治甲子年 木刻

八品衡水

¥ 6000.00

-

同治甲子年木刻本《高王观音经》

六品营口

¥ 600.00

-

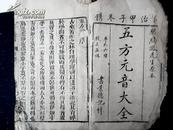

五方元音大全【同治甲子年】

一品石家庄

¥ 400.00

-

清同治甲子线装木刻大字《豫诚堂家训》

六品吕梁

¥ 338.00

-

清代.同治甲子年《重订四书补注备旨》(一至四卷)木刻版

八品天津

¥ 960.00

-

清同治甲子年刻 崇文会藏版《诗经精华》(十卷四册全套)--【请浏览补图】

七五品江门

¥ 1380.00

-

清同治甲子年刻 崇文会藏版《诗经精华》(十卷四册全套)--【补图请勿订购】

七五品江门

¥ 3380.00

-

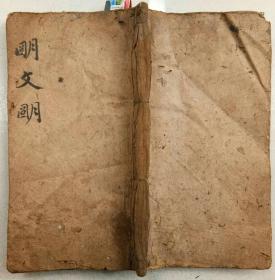

清同治甲子:明文明初集

七五品绵阳

¥ 300.00

-

同治甲子年入伤寒约编繁体字

九品天津

¥ 800.00

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价