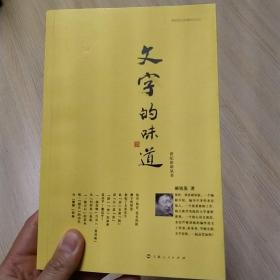

文字的味道——世纪论语丛书

¥ 10 3.8折 ¥ 26 八五品

仅1件

天津和平

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者郝铭鉴 著

出版社上海人民出版社

出版时间2006-08

版次1

装帧平装

上书时间2024-05-12

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八五品

- 内页干净

图书标准信息

- 作者 郝铭鉴 著

- 出版社 上海人民出版社

- 出版时间 2006-08

- 版次 1

- ISBN 9787208064607

- 定价 26.00元

- 装帧 平装

- 开本 其他

- 纸张 胶版纸

- 页数 274页

- 字数 224千字

- 【内容简介】

-

选了100篇短文,按照不同内容,勉强列出十个专题,称得上是典型的“十景病”。这些文字与其说是研究心得,不如说是职业副产品,其中大部分都是为了应付《咬文嚼字》的版面需要,强打精神在深夜时分“挤”出来的。细心的读者不难从中看出匆忙和惫。

如果说敝帚自珍是写作者的人之常情的话,那么我是一个例外。刚开始发表一点东西时,兴奋之余还会剪贴下来后来便觉得多此一举。每次动笔,十有八九是“难产”,搜索枯肠,绞尽脑汁,但写完之后总能挥一挥手轻松作别,任其风吹雨打去。我几乎没有动过编集子的念头。有次老社长丁景唐先看到我30年前发表在《湘江文艺》上的东西,特意剪下来送我,灯下重读旧作,仿佛见到了失散多年的孩子。这如果不是材料相对集中,责任编辑又是高度负责,很可能仍半途而废。

如果说言必有据、不厌其烦地交代出处是研究文章的基本风格的话,那么我是一个例外。我在下意识里有点抗拒注释。我欣赏大江东去,一泻千里,而不喜欢用什么脚注、尾注,把好端端的文字肢解得上气不接下气。这说明我缺乏学者的基本修养。我在动笔之前也许会东翻西捡,寻章摘句,但一旦进入写作状态,总想删繁就简,长话短说,可引可不引的书证尽量不引,可用一条书证的不用两条。我知道这样做的结果很可能是浅薄和直露,但我宁愿如此而不希望读者皮发麻。

如果说字斟句酌、掂斤拨两是搞语言的人的一种职业特点的话,那么我是一个例外。我习惯于跟着感觉走,遇事往往“按捺不住”,说话往往不计后果。这时表达的肯定不是学术见解,而是一个文化人的主观向往,一个文字编辑的零星感悟,甚至是一个中文系毕业生的文化情绪。希腊有句民谚:“聪明的人根据经验说话,更聪明的人根据经验不说话。”可惜我是没有经验却喜欢脱口而出。也许正因如此,100篇短文便是100块靶子。然而差可自慰的是,我说的可能是闲话、傻话、错话,但不是套、空话、假话。 - 【作者简介】

- 郝铭鉴,著名语言学家、编审,享受国务院特殊津贴,华东师范大学、上海师范大学、上海理工大学兼职教授。曾任上海文艺出版总社副社长、上海文化出版社总编辑,现任上海文艺出版总社编辑委员会主任,《咬文嚼字》主编、《编辑学刊》主编。全国语文报刊协会副会长。1997年

- 【目录】

-

序

闲话讲在前头

语言是一面镜子

词序的奥妙

名人造字谈片

你看,你看,笔名的脸

巧联拾趣

灯谜,汉字的艺术

测字的智慧

“全聚德”的“德”字

由“李广射虎”想到“逸马杀犬”

诗歌中的“回马枪”

现在言归正传

“傢俬”现象

请个语文顾问,如何?

“错字风波”之我见

由“认知症”想到的

想起了太炎先生

纪校长“用典”面面观

从“死了”“死了”说起

语言的亲和度

净化荧屏

学会写“编辑体”

到名人家串门

……

醉里挑灯辨字

梦中徘徊词林

且来街头论语

广告犹如“蟹脚”

小心词法陷阱

规范仍须努力

且听下回分解

后记

点击展开

点击收起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价