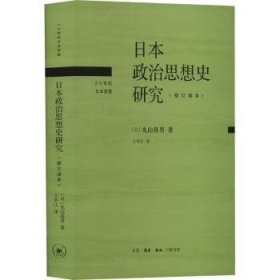

日本政治思想史研究(修订译本)丸山真男 9787108073754

【出版社仓库直发,支持退货(不包邮费!)】

¥ 50.6 6.5折 ¥ 78 全新

库存12件

江苏南京

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者[日] 丸山真男 著,王中江 译

出版社生活.读书.新知三联书店

ISBN9787108073754

出版时间2021-02

装帧精装

开本32开

定价78元

货号11742438

上书时间2024-01-21

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 10小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

丸山真男(1914—1996),“二战”后日本拥有代表性、影响力优选的政治学家和思想史学家,其研究范式被日本学界尊称为“丸山政治学”。1950—1971年任东京大学法学部教授,曾获美国哈佛大学、普林斯顿大学分别授予的名誉法学博士和名誉文学博士称号,1974 年成为东京大学名誉教授。主要著作有:《日本政治思想史研究》(1952)、《现代政治的思想与行动》(1956—1957)、《日本的思想》(1961)、《战中与战后之间》(1976)、《从后卫的位置出发》(1982)、《读〈文明论概略〉》(1986)、《忠诚与叛逆——日本转型期精神史的多重面向》(1992)等。另有《丸山真男集》(全16 卷、别卷1)、《丸山真男座谈》(9 卷)和《丸山真男讲义录》(7 卷)。 译者简介 王中江,北京大学哲学系教授,教育部长江学者特聘教授,兼任北京大学高等人文研究院执行院长,郑州大学哲学学院院长,河南大学黄河文明协同创新中心特聘教授,中华孔子学会会长,老子学研究会会长。近十年出版著作主要有《简帛文明与古代思想世界》、《儒家的精神之道和社会角色》、《道家学说的观念史研究》、《根源、制度和秩序:从老子到黄老》、《自然和人:近代中国两个观念的谱系探微》、Daoism Excavated: Cosmos and Humanity in Early Manuscripts、Order in Early Chinese Excavated Texsts: Natural, Supernatural and Legal Approaches、『简帛文献からみる初期道家思想の新展開』等;主编有“出土文献与早期中国思想新知论丛”、《中国儒学》(合作)、《老子学集刊》、《哲学中国》等。

目录

英文版作者序 章 日本近世儒学发展中徂徕学的特质及同国学的关系 节 前言——日本近世儒学的产生 节 朱子学的思维方式及其解体 第三节 徂徕学的特质 第四节 徂徕学同国学是宣长学的联系 第五节 结束语 章 日本近世政治思想中的“自然”与“制作”——作为 制度观的对立 节 本章的课题 节 朱子学与自然秩序思想 第三节 徂徕学的转换 第四节 从“自然”向“制作”推移的历史意义 第五节 昌益和宣长对“制作”逻辑的继承 第六节 幕末的发展与停滞 第三章 “早期”民族主义的形成 节 前言——民族及民族主义 节 德川封建制之下的民族意识 第三节 早期民族主义的诸形态 初版后记 译后记 修订译本略记

主编推荐

奠定了“二战”后日本的新政治学的基础 开创一代社会科学研究范式的经典之作

精彩内容

把这以后我个人以及我所属的祖国体验了数十年、数的历史状况的变动——不是指在所谓战后的民主化政策中日本的政治、社会思想变了多少还是没有变的问题,而是指更深或更广的世界状况的推移及其对日本的冲击——的意义作为切实的学术上的课题加以理解和咀嚼。我虽然几次都试图对这些旧稿进行大幅度的修改乃重构,但终都没能如愿,仔细想一想,根本原因其实在这里。这样,越是明确地自觉到本书同我现在摸索的方向之间的分歧,本书的构成本身复杂的内在关联越是逼迫着我。反过来说,本书作为一个完结体不论好坏,越是映现出凝固的姿态,对我来说,它越是被“对象化”。这样,安于本书,即使几乎保持原样不予修改也无妨。不,宁可说,不予修改的心情,在我内心自然已经确定了。当然,这样说,不言而喻,并不是我认为构成这些论文基础的方乃具体的分析,在本质上是错误的(假如这样,公开出版本身是无意义的)。另外,说到问题意识的分歧,今后也不是要与我曾经探寻的方向无关而另辟一个“新奇”的蹊径。其实,我很不屑做这种突然转变。我对今后的日本政治思想史研究,只能做出这样的预测,即应该更加丰富本书在某种意义上已经确定下来的尝试的方法以及分析的方式——因此,在这种意义上,不是纯粹内在有机的发展,即使是研究同一时代的同一对象,也要通过新视角和光线的投射,让整体的展望同本书有相当大的不同。在此之际,本书所尝试的诸分析,也未必会被废弃或者被抽象地“否定”,它们将在不同的组合和配置中,实现机能的转化。在这种意义上,将来无论如何,我都要经常回味埋头与日本政治思想史这一巨大的课题进行恶战苦斗而结出的这一初成果。 本书公开出版后,将为更多的同行所接触。我之所以奢望本书能为他们的研究提供一些刺激和暗示,并有助于日本思想史学的进步,也只是因为从上述的意义出发,衷心地期待本书的分析能在更高的水准上被自由地运用。如战后在西乡信纲氏的《国学之批判》(昭和二十三年,1948)和松本三之介氏的《日本近世国学的政治课题及其发展》(载《国家学会杂志》第六十五卷、三、四号及第六十六卷、二、三号)等著述中,本书的不少成果在崭新的视角上得到了“扬弃”。看到这一点,我不胜欣喜。但与此同时,我也更加深了上面的那种期待。因此,对于广大的读者,我所希望的当然并不是大家同意或追随本书的结论。其实,如果允许作者口出狂言,那么,我深切希望的是,读者诸兄不要只是宏观地批判本书的问题意识或者视点,而要花费精力进一步微观地检讨个别的分析,并能够忍耐和宽容。 如同读者诸兄所看到的那样,本书的研究对象大致覆盖了德川时代的整个时期。但是,它绝非所谓网罗式的近世政治思想乃政治学说的通史。实际上,本书三章中的无论哪一章,本质上都是问题史。因此,为了帮助读者理解本书,限于所需的小限度,我以当时从事这一研究的意图和动机为中心,稍加说明。 章和章关系密切,它们相互补充。二者的共同主题,是封建社会的正统世界观如何从内部走向了崩溃。我想通过对这一课题的阐明,来弄清广义上是日本社会、狭义上是日本思想现代化的模式,以及一方面它相对于西欧,另一方面它相对于亚洲诸国所具有的特质。是在章,我并不把视野限制在狭义的政治思想上,而首先是以构成德川封建社会观点结构(Aspektstruktur)的儒学的(具体说是朱子学的)世界观整体结构的推移为问题。我之所以要这样做,是因为考虑到,照章结束所触及的,它从思想史的侧面确证了德川封建崩溃的必然。这一思考方,今我仍然认为它是正确的。换言之,它是一种极限状态的试验,即在现代的低水平上,具稳定的精神领域和具“抽象的”思考范式的内部崩溃,究竟能被检视到什么程度。根据这种检视,如果认识到了经济基础变动的冲击,那么比较容易把握住更具流动、政治的现实的解体过程与经济基础的关联。因此,地叙述政治思想上的现代化过程,原本不是我在这里的意图。大概在思想史的方法上,要不陷入单纯的“反映论”,也即要具体地阐明所谓经济基础同上层建筑之间的关联,是极为困难的问题。在此,虽不深入讨论这一问题,但是,不要抽象地否定思想自身内在的运动,如果没有努力尝试把这种运动本身,作为具体普遍的全社会体系变动的契机而积极地加以把握,那么,思想史的研究同社会史的研究,也只能描绘出不相交的并行线。是,由于在前现代社会中,还看不到现代社会那种机能的分化,所以在那里,纯经济的或纯政治的范畴本身,自然也不能产生。意识形态与经济基础大体上也不能截然分开,它们本质上相互纠缠在一起。例如,看一看在未开化的社会中对于经济生产所具有的意义和作用能明白,那种所谓的意识形态同独立的纯“物质”生产的关系,反而是观念的。在这种意义上,卢卡奇说:“在前资本主义社会中……法的诸形态,结构地介入到了经济的诸关联中。在此,有所谓经济的范畴……它是以法的形态而非改造为法的形态来表现的。其实,经济的以及法律的范畴,在本质和内容上,都相互不可分地交织在一起。”卢卡奇的这一说法,大概只有程度上的差别,它不仅对于法的形态,是对于前现代社会意识形态的整体而言也是妥当的。我在、两章所要求的恰恰是这种意义上的政治思想史(并没有实现!)。在此,对我有启发的欧洲社会科学家,撇开古典学者不论,主要有K. 曼海姆[尤其是他的《意识形态与乌托邦》中的整体的意识形态概念(totaler ideologienbegriff)]、M. 韦伯(是《儒教与》以及《新教伦理与资本主义精神》两本书中显示出的分析方法)。另外,通过译本阅读到的F. 博克瑙的《从封建的世界观到市民的世界观》,对我也大有裨益。我从以往的思想史研究中学到的东西当然也很多,尤其是津田左右吉、村冈典嗣、永田广志和羽仁五郎等人的研究,在许多方面对我都有很大帮助。但是,坦率地说,要在德川时代具体地尝试上述那样的探讨,我几乎是在暗夜中摸索着前进的。 然而,不言而喻,这样的探讨即使它本身是正确的,但在本书中结出的果实也不够丰硕,甚还有缺陷。由于我自己对儒学和国学理解的肤浅而产生出的种种问题姑且不论,如果仅大的把握方法进括的自我批判,那么,自今视之,明显的缺陷,是开头所说的有别于中国的停滞,日本有着相对进步的看法。这一看法,虽然一方含有正当,但另一方面正像今日学界众所周知的那样,却有把事态引向片面和单纯化的危险。当然,如果允许我进行辩解,那么中国的停滞,是当时站在线的中国史家们不管多少也都共同具有的问题意识。我也根据这种问题意识,从思想史的侧面,探讨何以中国的现代化失败并被半殖民地化,而日本则通过明治维新成了东方或初的现代国家这一课题。这一“现代国家”即使是加括弧的现代,但今天——尽管对于它的具体质有不同的见解——可以说也已成为学界的共同遗产。在经验了加括弧的现代的日本和在这一点上尚未的中国, 从所谓大众地盘上的现代化这一点来看,两国现在恰恰产生出了相反的情形。正是在这种复杂的历史辩证法中,“何故日本地建立起了东方初的现代国家”这一设问,必须重新进行探讨。但是,是在这一点上,不管是谁,只要能想起本书执笔时的思想状况,会承认一个不可否认的事实,即在“”和“否定”现代之声喧嚣不已的时候,关注明治维新的“现代”侧面,进而关注德川社会中现代要素的成长,不仅对于我,大概对于那些意识到要顽强抵抗法西斯主义历史学的人来说,都是一个生死攸关的据点。我埋头钻研德川思想史的一个超学问的动机,可以说在这里。从德川时代——当然是从思想史这一限定的角度——证实任何仿是坚如磐石的其自身都具有崩溃的内在必然,在当时的环境中,夸张地说,它本身称得上是灵魂的救星。但是其反面,正像章中所显示的那样,如果把正统意识形态的解体过程翻过来,它原封不动地陷入了现代意识形态成熟这一机械的偏向中。例如,从直接的政治言论上捕捉现代意识形态的危险乃随意,即使正如本章所言,也难以把从内部使封建的意识形态解体的思想契机直接看作现代意识的表征。不如说,它为本来的现代意识的成熟准备了前提条件。在章中,虽然由于这种缺陷的限制而不能自由,但即使这样,在对“制作”系列的现代程度加以限制这一点上,观点更具体了。此外,即使在对德川中期以后表现出来的所谓“一君万民”的主义思想的评价中——这与第三章的主题也有关联,本书也不免有些“天真”。在这一点上,绝不能说我在列宁所说的意义上使用了“奴隶的语言”。“一君万民”的思想并非没有局限,但不管如何,本质上承认它的反封建的要素并加以肯定,恰恰是我当时内心的想法。德川封建制政治结构根本不贯穿有典型的封建制,而是被韦伯所说的家产制的契机所渗透,其结果,主义之路是作为近世初期欧洲的主义[所谓化后期的家产制(bürokratisierter sp?tpatrimonialismus)]和亚洲的这两个方向的重叠行进的,为了从更正确的观点推进以上问题,必须探讨这一过程在思想上的意义等问题。这是同上述中国和日本的现代化模式形成了反论对比相关联的问题。我期待不已的是,崭露头角、前途无量的日本思想史研究者,迅速超过我的这种笨拙研究,并站在现在同我们较量的世界史的问题意识上,重新顽强地埋头研究上面的诸问题。 本书的第三章更接近于狭义上的政治思想史,在若干色调上, 它与前两章有所不同。它的产生,也有另外的“由来”。昭和十九年(1944),《国家学会杂志》拟编一个名为“现代日本的产生”的特辑,我也参加了。我想从明治以后nationalism 的思想发展如何先作为民族主义理论,后又变质为国家主义这一观点,对它加以把握。这一章原本是在这一意图之下执笔的,原题为“民族主义理论的形成”。但是,因我的恶癖,本来作为序论只需简单触及的作为现代民族主义前史的德川时代部分,却意外地冗长。还没有进入正文,因为我突然接到了征兵令,所以在即将讨论到维新时中止了。但是,重新阅读一下,大概也只能这样处理。问题本来是现代民族意识的成长乃未成长,与前两章的问题有不少关联,幸好讨论的时代也一致,在体裁上也尽可能以完整的形式收录了进来。“早期的”民族主义这一说法,是从大塚久雄教授所使用的“早期的(商业=高利贷)资本”这一用语中受到的启发。同、两章相比,这一章的写作,正处在太平洋战争紧迫的时期。而且,正因为问题是问题,所以我尽量把我对当时日本社会政治状况的忧闷装填在了历史的考察之中。大体上,我肯定克罗齐的“所有的历史都是现代史”这一的说法和E.耳奇的“现在的文化综合”概念含的真理。但另一方面,历史的实证考察,其实是对于因一些政治主张而有可能造成歪曲的危险所具有的神经反应。是,由于当时在历史叙述的主体的美名之下可笑的国体史观泛滥横行,所以对于这种考察方法的抗拒也格外强烈。通过这一章的写作,我仍然不能不重新认识到存在于历史意识与危机意识之间的深层的内在牵连。如果读者判断说,支撑这一章的主体意识,超出了历史学家所需要的低限度的“禁欲”而泛滥于叙述之中,那么,我甘愿接受这一非难。在此,要附加说明的是,比较起来,同我现在的课题直接相连的是这一章,本民族主义的关心,是从本章发端的。 这一旧稿,当然能引起我种种个人的回想。回忆一下全书的写作过程,今还保留着的强烈印象,是在精神病学家E. 克雷奇默(Ernst Kretchmer)的“平常我们诊断他们(疯子),时期他们诊断我们”这一说法所恰当描述的狂热的“时期”中,温暖围着我的东大法学部研究室的自由主义气氛。是,南原繁先生不断地鞭策我对于作为时局学问对象的日本思想史,大体上要进行非时局的探讨。如果没有他,在这一领域中,我大概会丧失掉不断前进的研究。另外,章论文写完后,石井良助博士从头到尾仔细地阅读了一遍,并多有赐教。关于本书章的主题,我还收到了研究专业不同的田中耕太郎先生的热情鼓励和善意批评,使我难以忘怀。还有,如上所述,本书第三章是我应征入伍前夕的工作。是其中的后半部分,我接到征兵令之后,离出发还有一周的余暇,是直到出发前的那早上才好不容易写完的。因为要在新宿车站亲手交给前来送我的同事辻清明君,这不太容易,所以能不能如愿姑且不谈,但值得纪念。我伏案疾书,以快的速度结束了后的部分。在我的窗外,聚集着手拿国旗的邻组和街道居民委员会的人。其中我已故的母亲还有妻子做了红小豆糯米饭团款待我。这一情景,今仿在眼前。在我交给辻君的原稿中,引文的出处和注释,像暗码一样,记在稿上方的处,后要“解读”它,得费一番辛苦。这次整理论文之际发现了这一点,再次向辻君表示感谢。 而且,当时还素不相识的远山茂树君,在《历史学研究》年报上,费心对本书的、两章做了介绍。也许这件事成了机缘,在学士会馆的一个房间里,我在“历研”的——几乎是未知的——诸君面前,以上述论稿为中心做了一个报告。这作为我同“历研”接触的开始,给我留下了很深的印象。收入本书的这些论文,尽管是在发行量极少的学术杂志上发表的,但能获得广为历史学界所知并引起反响这一殊荣,多亏了远山君和松岛荣一君的介绍。对此深情厚谊,值此机会,我深致谢忱。 后,有关本书的出版,福武直教授费力颇多。是,对于我几乎是不正常的迟缓的工作状态,东大出版社的石井和夫君以及其他诸君,耐心,给予了舍己的帮助,对此,我无法用语言来感谢他们。 丸山真男 1952 年11 月20 日

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价