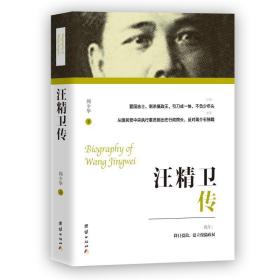

汪精卫传 中国历史 闻少华 著

中国历史 新华书店全新正版书籍

¥ 23.9 4.1折 ¥ 59 全新

库存13件

河北保定

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者闻少华 著

出版社团结出版社

ISBN9787512636972

出版时间2020-08

版次1

装帧平装

开本16开

页数352页

字数214千字

定价59元

货号xhwx_1202110658

上书时间2021-12-10

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 正版特价新书

- 商品描述

-

主编:

民国史记系列:蒋介石全传蒋经国全传全传宋美龄全传宋蔼龄全传何应钦全传宋子文全传孔祥熙全传孙立人全传胡宗南全传汤恩伯全传卫立煌全传张作霖全传张学良全传汪精卫传陈立夫全传白崇禧全传孙传芳一生阎锡山一生

目录:

序言

章 清寒的青少年时代

一 清贫身世

二 从秀才到留学生

第二章 辛亥时期的风云人物

一 《民报》的重要撰稿人

二 出的演说家

三 与陈璧君的结合

四 谋刺摄政王载沣

五 “国事”与南北和议

六 二次中的汪精卫

第三章 政治上的小休时期

一 沉醉于异国风情

二 的少数信徒

第四章 国共次合作时期的汪精卫

一 国共次合作

二 遗嘱的起草人

第五章 大时期软弱的左派

一 中山舰事件

二 软弱的左派

三 汪、陈联合宣言

四 武汉时期的表现

第六章 七一五分共的元凶

一 四一二

二 七一五分共

第七章 特别委员会的面面观

一 的顽固派

二 特别委员会的产生

三 特别委员会的余波

第八章 改组派的精神

一 护党救国军的成立

二 中原大战

三 “扩大会议”的召开

四 改组派的精神

第九章 “非常会议”时期汪、蒋的勾结

一 胡汉民在汤山作阶下囚

二 反蒋浪潮中的汪精卫

三 “非常会议”成立

四 汪、蒋勾结

第十章 汪蒋合作时期对推行的妥协路线

一 汪精卫的“一面抵抗、一面交涉”方针

二 汪精卫与淞沪停战协定、塘沽停战协定

三 在四届六中全会上被刺

四 西安事变

第十一章 争初期的两面人

一 叫嚷继续“根绝赤祸”

二 低调俱乐部

三 焦土政策的背后

第十二章 叛国投敌的酝酿

一 本的侵华政策

二 董道宁、高宗武秘密赴

三 重光堂密约

第十三章 叛国投敌的民族罪人

一 伺机逃出重庆

二 《艳电》的出笼

三 河内刺汪

四 投入敌人的怀抱

第十四章 汪伪“六大”的召开

一 赴谈判

二 与王克敏、梁鸿志的会谈

三 76号特工部的建立

四 汪伪“六大”的召开

第十五章 汪伪国民的成立

一 三巨奸会议

二“华关系”密约的谈判

三 高、陶事件

四 青岛会议

五 汪伪国民粉墨登场

第十六章 汪精卫及其伪政权的倒行逆施

一 清乡

二 奴化教育

三 西斯党化教育

四 东亚联盟运动

五 汪精卫汉奸理论的形成

第十七章 汉奸末与汪精卫的死

一 汪精卫投敌前后二三事

二 汉奸的末

三 汪精卫之死

四 汪坟被毁

后记

作者附言

附录 汪精卫年表

内容简介:

汪精卫早年参加同盟会,曾谋刺摄政王载沣,事泄被捕,狱中赋诗“引刀成一快,不负少年头”,一时为人传诵。随后历任民报主编,执行委员,部长,国民常务委员会和军事委员会。七一五事变,宁沪汉三方合流后,任国民委员。九一八事变后,蒋、汪合组,汪精卫出任行政院长。爆发后任国防很高会议副,副裁,地位仅次于蒋介石。1938年底发“艳电”,公开为本侵略者辩护,投降本,1940年在组建伪“国民”,任“行政院长”兼“国府”、“政治委员会很高国防会议”。1944年底,因病死于本名古屋。

作者简介:

闻少华湖北浠水人,会科学院近代史研究所特约研究员,长期从事民国史研究工作。专著有汪精卫传周佛海评传陈公博传汪伪政权史话等,此外还在报刊上发表有关文章二十余篇。

精彩内容:

一 清贫身世

广东的三水县,在珠江三角洲,现属佛山地区,距广州不过150里。这里“众水交会,群山环拱”,“前临三江,后枕层峦”,是个山川雄伟景宜人的好地方。在这个地区内,产生过对近代中国颇具影响的人物,如南海县的向西方寻找真理的优选人物康有为和康门大弟子、新会县的梁启超;特别是的先行者先生诞生在香山(今中山)县。真可谓“物华天宝,人杰地灵”。然而“大浪淘沙,鱼龙混杂”,辛亥时期名噪一时的风云人物、近代臭名昭著的大汉奸、贼汪精卫,也悄悄地在三水县署出生了。

汪精卫,字季新、季恂、季辛,名兆铭,号精卫,1883年5月4(清光绪九年三月二十八)生于广东三水县。他的祖先找不出一个功名显赫的达官贵人,据说元朝末年才从江西婺源迁至浙江山阴(今绍兴)。搬迁的原因是什么?史料缺乏记载,大概是由于家庭经济拮据,才出外谋生吧!到了明代正德朝有位叫汪应轸者,字子宿,是汪精卫的十二世祖,“绩学善文”,著有《青湖文集》,算是有点声望的文人。汪精卫的祖父汪缦亭,字云,曾中举人,并作了遂昌县训导。从他的父亲汪省斋(名汪)起,才迁居到广东番禺,并先后在三水、曲江、英德、四会、陆丰等县作过多年幕僚。绍兴是个出“师爷”的地方,这种现象是常有的,不足为怪。 汪精卫出生的那一年,其父已是62岁的老人了。汪省斋初娶卢氏,浙江人,生下一子三女。后娶吴氏,即汪精卫的生母,又生下三女三子,汪精卫在兄弟中排行老四。连兄弟姊妹一起,共有10位。他13岁时,母亲病故;次年,父亲又病逝。每当汪精卫回忆起这一段往事,尤其提到他的母亲时,是颇为伤感地说:“我的母亲提起来,真伤心,我觉得她的一生,只是沉浸在‘忧劳’两个字里。家计的艰难,以及在家庭内所受的闲气,如今还一幕一幕的时时涌现于我眼前。”为了纪念他的母亲,1922年他请温幼菊为她画了一幅《秋庭晨课图》,汪精卫在此图前写了一段话:

“右图兆铭儿时依母之状也。其时兆铭年九岁。旦必字于中庭,母必临视之,以为常。秋晨肃爽,木芙蓉娟娟作花,藤萝蔓于壁上,距今30年矣。每一涉想,此状如在目前。当时父年六十有九,母则四十。父以家贫,虽老犹为客于陆丰,海道不易,惟母同行。诸兄姊皆不获从,以兆铭幼,紧[仅]以自随。兆铭无知,惟以依依膝下为乐。有时见母寂坐有泪痕,心虽戚然不宁,初不解慈母念远之心至苦也。嗟夫,岂特此一端而已,兆铭年十三而失母,于母生德行,能知者几何,于母生所遇之艰难能知者又有几何?母鸡鸣而起,上侍老父,下抚诸弱小,持家事,米盐琐屑,罔不综核,往往宵分不寐。兆铭惟知饥则索饼饵,饱则跳踉以乐,懵然不知母之劳瘁也。岁时令节,兆铭逐群儿嬉戏,乐而忘倦。时见母蹀躞仰屋,微叹有声,搜箧得衣物付佣妇,令质钱市果馔。及亲友至,则亟语笑款洽,似无所忧者。兆铭亦忽忽不措意,不知母何为而委曲烦重若是也。母所生子女各三人,劬劳太甚,诸子女以此长成,而母亦以此伤其生,不获终其天年,悲夫!”

这段话虽然写得很凄婉悱恻,但字里行间却透露了这样一个事实,即汪父比汪母年龄差不多大30岁,其母的逝世固由于经济拮据,度艰难,另一方面,心情的不舒畅,想亦是致病原因之一。这对于汪精卫忧郁格的形成,可能也是一个原因吧。

二 从秀才到留学生

汪精卫从3岁起,随其父汪省斋先后往来于曲江、英德县署,在英德一住是4年,5岁开始,在家塾读书,接受传统的封建教育。他的父亲功名不,一生不得志,因此寄望于这位幼子。汪精卫8岁时,已养成好读书的惯,所谓“幼好读,尤好新书及小说家言”。所以颇得其父亲的欢心,“为省斋公所钟爱”。汪精卫的母亲虽是个“贤妻良母”式的妇女,对他也不放松督促。汪精卫的学安排是这样的:早起在堂屋练写大字,他的母亲经常在旁陪伴,傍晚时分,其父则亲自为他授课。汪省斋年过七十,老眼昏花,还生了白内障,“耳犯重听”,已是一个风烛残年、半聋半瞎的老人了。尽管如此,他对汪精卫的功课督促还是很严格的。汪精卫每天从家塾回来,这位老先生让他读书诗,诵读的是《传录》等书,背诵和默写的是陶渊明和陆游的诗,直到能背诵出来,老人才表示满意。有时老人高兴起来还写下一点东西,让汪精卫用笔记下来,在这样的耳提面命下,为汪精卫的旧学打下了基础。汪省斋还嘱咐汪精卫要注重字,每天在一块白漆木板上要写上三四十个大字。汪精卫后来回顾这段生活时,怀着感激的心情说:“一生国学根基,得庭训之益为多。”(p2-4)

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价