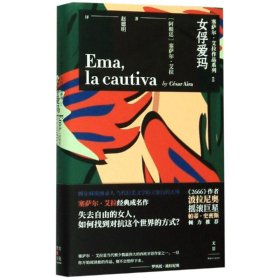

女俘爱玛

新华正版全新 七天无理由 急速发货

¥ 28.03 5.1折 ¥ 55 全新

库存4件

四川成都

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者(阿根廷) 塞萨尔·艾拉著 ; 赵德明译

出版社上海人民出版社

ISBN9787208159662

出版时间2019-08

装帧精装

开本其他

定价55元

货号1201933376

上书时间2024-04-12

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 10小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

塞萨尔?艾拉,阿根廷小说家、翻译家,二十世纪末阿根廷文学的领军人物,素来以空灵、澄澈、简洁以及天马行空的魔幻风格闻名,多年来始终被文坛盛赞为“博尔赫斯的嫡系传人”。

其发表的小说已有一百余部,且创作内容包罗万象,主题覆盖了随想、科幻、侦探、传记,和书信式漫谈。

他过着隐士一般的生活,痴迷爵士乐,深居简出,每日在布宜诺斯艾利斯的咖啡馆里写作。

“作家不应该像妓女那样四处兜售自己的作品。”他说。

目录

《女俘爱玛(精)/塞萨尔?艾拉作品系列》无目录

内容摘要

19世纪的阿根廷,一位来历不明的优雅女士艾玛和她刚出生的孩子被士兵抓住,并被带到文明世界边缘的一处蛮荒边塞做小妾。这趟旅途极为残酷,然而爱玛到达到要塞后,故事才真正开始。她在士兵和印第安人中找了数位情人,并由此开始了一个勇敢而宏大的创业实验。

《女俘艾玛》继承了艾拉作品的一贯风格,小说中随处可见他对风物、美和语言的细致观察,以及对人性的深入探索。

精彩内容

黎明时分,一行旅人缓缓地踏上征程,开路的士兵们骑在马上摇来晃去,半梦半醒之间,满嘴都是酸臭的口水。根据节气的变化,士兵们被迫日复一日地早起几分钟,因此他们要在马背上睡好几里地,直到太阳升起才能醒来。马儿们像是着了魔,或者是吓傻了,因为马蹄踏在平原上的响声显得异常凄凉,黑漆漆的大地与清澈深邃的天空形成反差,更加让人恐怖。它们觉得天亮得太快了,根本不给黑夜散去的时间。

没有刀鞘的军刀挂在腰间,呢子军服是手不太巧的工人裁制的;光秃秃的脑壳上,过于宽大的军帽让士兵看起来像是顽童。抽烟的士兵不比别人清醒多少;嘴上叼着烟卷,用力吐出烟圈,脸上都带着蒙的睡意。烟圈在习习的微风中飘散。鸟群不声不响地在灰色光芒的辐射下仓皇散去。万籁俱寂。偶尔从远方传来一声凤头麦鸡的尖叫声让寂静更显静寂;抑或是坐骑一声声重重的喘息带出刺耳的呼气声让这一切显得格外寂寥。只有主人的昏昏欲睡妨碍了马儿驰骋,还有黑暗的大地让马儿实在感到恐惧。但是,没有任何动物从暗处蹿出,除去一只夜间活动的野兔从草地上匆匆跑过,或者是一只有六对翅膀的蛾子飞过。

反之,公牛们,这些短腿的牲口,曙光让它们显得像是在一片沼泽中扭动前行的毛毛虫,百分之百保持沉默,没人听见它们发出哼声。只有咕咕的水声从牛肚子里传出来,因为它们每日要喝下几百公升的水;水喝多了,居然有醉酒一般的效果。每辆大车由四对公牛牵引,看起来大得像房屋。牵引力很大,行动起来还算轻巧,但是速度太慢。田野上没有车祸发生,有利于前进;尤其是红木车轮直径很大,轴心上有个金属空心球,人们每天两次给轴心灌满蜂蜜色的油脂。前头几辆大车有篷子,里面装满了木箱,所有的木箱都是敞开的;一群形形色色的男女挤在木箱里,有的打盹,有的厌烦地动一动戴着镣铐的四肢,看一看寂寥、遥远的地平线。

但是,棕褐色的光线并没有无休止地增强下去。片刻之后,光线开始减弱,仿佛白天向永不疲倦的黑夜低下了头。似乎为了完成这幅图画,黑暗的天空突然下起雨来。士兵们纷纷拿起卷放在马鞍上的斗篷披到身上,动作表情依然昏昏欲睡;突然到来的雨打湿了双手,雨丝落在马鬃上产生刺鼻的气味,这些都丝毫没有影响到他们。时不时有人抬头仰望天空,迎接雨滴,洗一洗那张死气沉沉的面孔。没人说话。并非所有的人都睁开了眼睛。天空慢慢放晴了。乌云开始变成了白云。没有一丝风,让这次旅行的场面显得不那么真实。

三四个小时过后,阵雨像开始那样突然结束了,给地面蒙上一层反光,变成了另外一片天空,这让胆小的马儿感到害怕。这一行人后面走着一群马,有两百多匹,是用来替补的,体瘦,头大,有表现力,眼神沉闷。牺牲掉一些骑过的马是必需的,这样的做法也会继续下去,因此那些殿后的马匹都会派上用场。它们走起路来惶惶然,几乎是一群瞎马;一次小小的磕磕绊绊,或者是小虫无害的叮咬,都足以让它们变成废物。一旦出现这种情况,它们就会被人们吃掉——这是一种充满诗意的公正做法。

阿根廷潘帕斯大草原的形状一成不变。整整一个上午,他们仅偏离了向导标定的直线几百米之遥,这都是为了避免出事故。他们必须躲开地面上凹陷的沟壑,天晓得这些是古代什么时候发生的地质运动造成的;还要躲开刚刚被雨水冲刷出来的褐色石灰坡,坡上有玛瑙一样闪光的洞穴,里面能藏杂物。土坡的边缘处悬挂着巨大的长寿花茎,已然干瘪;一只孤独的燕雀用力地扇动着翅膀,抖落羽毛上的水珠。行至路的尽头,士兵们似乎从半睡半醒的状态中醒了过来。有个大兵,满脸络腮胡子,邋里邋遢地跑到中尉面前,请示允许他去打土拨鼠,弄些午饭吃吃。中尉只是耸了耸肩膀,毫不掩饰他的态度—无所谓的,想干什么就去干吧。

人群中爆发出一阵呐喊声,十几名士兵跑离了队伍,向着深谷奔去。大兵们突然的奔跑让坐骑们感到恐惧,它们漫无目的地蹬蹄亮掌,滑稽地模仿大兵们的奔跑动作,不时晃动着马头,眼里充盈着带血丝的泪水。但是,随着马儿们的远去,它们还不知道,人们的打猎是在徒步中进行的。

这是一种灵活而独特的猎捕行动,与猎场上经久的单调氛围形成了强烈反差。一名士兵凑到洞口,发出一声惊叫。本来这个钟点土拨鼠们都在熟睡,受到惊吓冷不丁地窜到洞外,但随即被杀死。士兵们必须双手齐下,他们一手执马刀,另一手攥着匕首。逃出谷底的土拨鼠数量庞大,一旦跑到洞外,更难捕杀,如果两只土拨鼠同时跃出洞口,就有可能逃跑成功。即便如此,它们只要爬上土坡,就会立刻被刀劈砍,钉死在白石灰的坡上。士兵们奔来跑去,汗流浃背,对着大个头的白色土拨鼠肆意挥刀屠戮,其中还有些带着幼崽,它们在母鼠的残躯边上饮血。士兵们满意地发现土拨鼠肥硕多肉,最长最大的家伙有一米多。有只土拨鼠滑落到了马蹄子中间,引起马儿们的慌乱,本来弥漫在空气中的血腥之气早就让它们害怕了。一直跟在这队人马后边的是一大群野狗,情绪郁闷地狂吠着,简直就像是鬼哭狼嚎。野狗群只敢咬受伤的土拨鼠,有些野狗企图偷偷叼走猎物,立刻便遭到士兵们刀砍斧剁,被弄个半死。等到最后一只土拨鼠被扔进了血水中,士兵们就把它们的尾巴捆到一起拴上。上马前,他们仍在四处寻找幼鼠崽,那个季节的鼠崽还没人拳头大。士兵们并不砍死幼崽,而是在它们柔软的肚皮上用刀尖扎个窟窿,嘴巴贴上去,狠命地一嘬,幼崽白色温热的内脏就像鲜血配上牛奶一样被一股脑地吸入口中。被掏空了身体的幼崽此刻只剩下空瘪了的皮囊,破布一样被丢弃到野狗面前,狗群只能认命,心有不甘地啃咬着鼠皮和鼠头。

在这期间,大队人马走出了两里地。午后天空开始飘起小雨,中尉于是下令:停止前进!就地吃午饭。

大车一侧,士兵们将油毡纸围成半圆形,用以保护篝火堆。在犯人们轻蔑目光的注视下,士兵们以惊人的熟练手法剥掉土拨鼠的毛皮,然后用烤肉铁叉穿起来,放到火上炙烤几分钟,烤好的鼠肉像鱼肉一样白嫩,但味道偏酸。

旅途中的食物是牛肉干和饼干,士兵和囚犯吃的都是一样的,只不过囚犯食物的数量只有士兵的一半。囚犯也没有理由抱怨,他们毕竟不消耗什么能量,因为始终挤在大车上睡觉。至于军官么,定量都没什么不同,但就餐时一定会配有糕点、水果和烧酒,有时则仅限于喝酒。常规中唯一的变化通常发生在路上,倘若途中遇到一群美洲鸵鸟或者石鸡或是鹌鹑、野兔什么的,中尉就会用准确的枪法终结这些奔跑中的动物。

烧水煮马黛茶的同时,三名助手切开片状牛肉干,随即按照大车的排序分发下去。囚犯们体弱、麻木的状态严重到了不思饮食的地步,不止一个人需要用拳头强迫他们摊开手掌吞下饼干,并喝下另外一名士兵送来的热马黛茶。

四名军官在随意丢弃在地面的高背马鞍上坐下来,对飘落的雨丝漠不关心,望着虚空中的眼神既显愚蠢又像心存不良。几个月下来,他们早就不再关心那群沉默的囚徒的生与死了,而囚徒们能否活下去完全要取决于这四人的意愿。这四名军官感觉自己就像是自由旋转的行星,在酒精的海洋里发呆,不再有时空的概念。军曹有十二名,但常被降级使用,有时没有任何理由就宣布决定。总而言之,军官与普通士兵混在一起,毫无军纪可言。除了中尉,没人遵守军人风纪,就连中尉本人也认为军风是无意义的古老风气。军人就是野蛮人,他们越是往南就越要野蛮。在18世纪的阿根廷,荒原是法外之地,人们都失去了理性。

在这支队伍中,中尉是最高权威,但是孤立无援。他还年轻,看上去有三十五岁的模样,在边境地区已经生活了至少十年。从布宜诺斯艾利斯转运囚犯的差事,他已经跑了很多趟,每次往返都要消耗一年的时间。他双手白净、绵软——只有到了夜间才摘去手套,头发油黑锃亮,由于髋骨较大,与瘦弱的四肢不相协调,走起路来显得笨拙、不利落,让人看着别扭;相反地,在马上他是个优秀的骑手,是唯一使用英式皮质马鞍的人。

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价