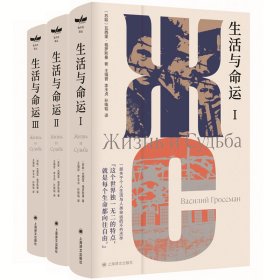

生活与命运(独木舟译丛)

正版图书,可开发票,请放心购买。

¥ 99.8 5.9折 ¥ 168 全新

库存203件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者[苏]格罗斯曼著孙维韬、王福曾、李玉贞译

出版社上海译文

ISBN9787532791644

出版时间2023-07

装帧其他

开本其他

定价168元

货号31759574

上书时间2023-09-12

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

作者简介

\"【作者简介】:瓦西里·谢苗诺维奇·格罗斯曼(1905—1964),原名约瑟夫·所罗门诺维奇·格罗斯曼,苏联作家、战地记者。他出身于一个乌克兰犹太知识分子家庭,第二次世界大战爆发后成为苏联《红星报》战地记者,1941年8月至1945年8月,以战地记者身份到前线,从战火初燃到斯大林格勒战役,再到苏联军队攻下柏林,格罗斯曼经历了战争的全过程,写下了许多揭露纳粹德国集中营真相的报道。他所见证的无数惨烈的战争和人性的悲剧都成为了日后他笔下最真实有力的文字。

1952年,格罗斯曼因作品《为了正义的事业》受到苏联作协的批判,被迫对作品做出了大量删改。1960年,《生活与命运》脱稿,然而该书不但未能出版,并且手稿也于次年被苏联安全部门查抄。直至1964年格罗斯曼因病逝世,《生活与命运》都未能出版,手稿也未归还作家。在历经无数辗转之后,《生活与命运》于1980年在瑞士出版,迅速引起了世界文坛的剧烈震动,许多评论家将之称为“当代的《战争与和平》”,之后各语种译本先后问世,格罗斯曼也被公认为20世纪俄罗斯文学的经典作家。\"

目录

\"【目录】:

第一部

第二部

第三部

\"

内容摘要

\"【内容简介】:《生活与命运》以第二次世界大战东线战场为背景展开叙述,作者格罗斯曼的笔触横跨整个欧洲东线战场。与同时期相同题材的作品相比,尽管《生活与命运》的叙事核心围绕斯大林格勒保卫战展开,但是格罗斯曼不仅仅着墨于刻画战争场面的惨烈。格罗斯曼刀笔所至,一副横跨整个苏联大地的历史画卷跃然纸上,从纳粹德国占领区,到斯大林格勒战场最前线,再到为避战火几乎空城的莫斯科,乃至罪犯服役苏联远东地区。通过将故事情节巧妙而精密的穿插和排列,无数被淹没于历史中的芸芸众生在书中重新鲜活起来,不论是集中营中逆来顺受的犹太囚徒,还是战争最前线浴血奋战的士兵;不论是在战争年代投机倒把、打压异己的官僚,还是坚持原则、拒绝出卖良心的知识分子,每个人物都因为真实而变得熟悉,尽管这是一个离我们已经非常遥远的故事,但是它依然与现代社会每一个人的生活与命运息息相关。\"

精彩内容

\"【精彩书摘】:18维佳,我相信我的信能到你手里,虽然我身处敌后,身处犹太区铁丝网的包围中。我怕永远收不到你的回信了,我将不久于人世。我想让你知道我最后时日的情景,怀着这样的信念,我会死得轻松些。

维佳,要真正了解人是很难的……7月7日,德国鬼子闯进城来。市内公园反复广播最新消息。我接诊病人后从诊所回来,驻足倾听,播音员用乌克兰语广播战况。我听到远处有枪炮声,后来人们奔跑着穿过公园,蜂拥而来。我赶回家去,一路总是纳闷,我怎么没听到空袭警报。突然,我看到了坦克,有人喊道:“德国人冲进来了!”我说:“别散布紧张空气。”前一天,我去找过市苏维埃秘书,问他走不走,他火了:“谈这个还为时过早,我们甚至连名单还没拟定呢。”总之,德国鬼子来了。邻居们整夜未睡,奔走相告,最镇静的只有小孩子们和我。随大流,听天由命吧。起初,我很惶恐,唯恐再见不到你了。我切盼再一次看看你,吻你的额头和眼睛,可后来我又转念一想,总算万幸,你平安无事。

天将亮,我才入睡,一觉醒来,感到分外凄凉。我虽然在自己的家里拥被而卧,但觉得犹如身在异乡,若有所失,孑然一身。

这天早晨,我想起了在苏维埃政权年代早已遗忘的苦楚,我是犹太人。德国鬼子坐在载重车上,高喊着:“打死犹太人!”后来,我的几个邻居又来提醒我。扫院子工人的妻子站在我的窗前,对隔壁的一个女人说:“感谢上帝,犹太人完蛋了。”这话从何说起?她的儿子娶的就是犹太女人,这老太婆常到儿子家去,还向我念叨过她的几个孙子。

我的隔壁是个寡妇,她有个六岁的女儿阿列努什卡。这孩子有一双美极了的蓝眼睛,我曾寄信告诉过你,她走到我跟前,说:“安娜·谢苗诺芙娜,请你傍晚收拾一下东西,我要搬到你房里来。”“那好,我就搬到你家房里去。”“不,您要搬到厨房后面的小房里。”我断然拒绝,那小房既没有窗子,也没有壁炉。

我照常到诊所去上班,等回家一看,我的房门给撬坏了,我的家什堆放到了小房里。这老婆子对我说:“我把沙发留下用了,反正你也搬不进新给你的那间小房里去。”真让人惊讶,她中等技校毕业,已故的丈夫是个闷声不响的好人,曾在乌科普斯波尔卡当会计。“您已不受法律保护。”她说话的腔调,就像她已捞到了很大好处似的。她的阿列努什卡在我房里坐了一个晚上,我给她讲故事。这是我的新居,她不想去睡,母亲把她抱走了事。维坚卡,后来我们的诊所又开业了,可是我和另一位犹太人医生却被解雇。我要求付我一个月的工钱,但新任诊所主任却对我说:“让领袖去付你为苏维埃政权工作的工钱吧,你给他往莫斯科写信。”护理员玛鲁霞抱住我,低声哭着说:“老天,我的上帝!你以后怎么办,你们这些人以后怎么办?”特卡乔夫医生握了握我的手。我真不知道还有什么比幸灾乐祸,或者受人怜悯的目光更令人难以忍受的了。人们在冷眼观看满身癞皮的母猪奄奄一息时才用这样的目光。我没想到,我要受这样的煎熬。

许多人真让我出乎意料。不只是那些阴险、恶毒而鲁莽无知的人。有个老头,是退休教员,他七十五岁,一向见面时总打听你的情况,还请代为致意,夸你说:“他是我们的骄傲。”可是,这些倒霉的日子里,他见了我,却不打招呼,扭身就走。后来,人们对我说,他在警备司令部召集的一次大会上说:“空气清新,没蒜味了。”他为什么要这样,难道不知这话对他是玷污。那次会上把犹太人骂得狗血淋头……但是,维坚卡,当然不是所有的人都去开会了。许多人拒绝赴会。你知道,在我的印象里,从沙皇时代以来,反犹太主义总是和米哈伊尔天使长同盟中的一味排外的国粹主义信徒联系在一起的。可我现在见到那些打倒犹太人,号称拯救俄罗斯的家伙,对德国人卑躬屈膝,摇尾乞怜,他们肯定会是为了得到德国人的30个银币而出卖苏联的。从郊区来了一批黑心的歹人,抢房子、被子和衣服,大概他们就是闹霍乱期间打死医生的那批人。也有一些人萎靡不振,他们逆来顺受,唯恐有人怀疑他们不支持当局。

不断有熟人带来新消息。所有的人都失去了理智,说话也像梦呓。有一种奇怪说法,转移东西,好像放在邻居家更可靠些。我觉得转移家私简直是荒唐。不久,宣布犹太人搬迁,只许随身带15公斤东西。各家住宅墙上都贴着黄色布告:“限令各家不迟于1941年7月15日晚6时迁往老城区。拒不搬迁者,格杀勿论。”维坚卡,我也只能照办。带着枕头、几件衬衣,你以前给我的那只茶杯、餐刀,两个盘子。一个人所需能有几多?带了几件医疗用具。还带上了你写来的家信,我已故母亲、叔父达维的几张照片和你们父子的合影,一卷普希金诗集,《磨坊书简》,一卷包括《人生》在内的莫泊桑的集子,一本小字典,又带了契诃夫的小说集,其中就有《没意思的故事》和《主教》两篇,结果,装了满满一篮子。在这旧居之中,我曾给你写过多少信啊!那夜,现在我可以对你说了,我为我的孤独,悲悲切切哭了好几个小时。

告别旧居,告别医院,我在树下颓然坐了几分钟,再向近邻辞行。有些人真是奇怪。有两位女邻居当着我的面争吵,这个要搬我们的椅子,那个要争书桌,可告别时,她们又泣不成声。我嘱托隔壁女人巴桑科,如果战后你来打听我的情况,千万详细告知,她答应了我。院里的那条狗托比克更使我感伤,最后的晚上,它对我分外地依恋。它如此善待我这个年迈的犹太老妇人,如果你回来,可要好好喂喂它。

我就要动身,心想怎么才能把这篮子拖到老城区的时候,我曾为之看过病的舒金意想不到地来了。此人神情忧郁,过去我还以为他绝非善良之辈呢。他帮我拿东西,给了我300卢布,说他会每星期到铁栅栏这里给我送一回面包。他在印刷厂工作,因为眼疾不让他上前线。战前,我给他治过病。如果有人让我说,谁心地纯洁、乐于助人,我会数出几十个人的姓名,唯独不会有他。你知道,维坚卡,自从他来过以后,我又感到自己是个人了,也就是说,把我当做人对待,不把我当成一条看家狗。

他对我说,市属印刷厂正在赶印一项命令:禁止犹太人走人行道,要让他们在胸前戴上六角星形的黄牌。他们无权坐车、洗浴、看病、看电影,禁止他们买黄油、鸡蛋、牛奶、浆果和面包、肉,以及除土豆之外的一切青菜。只许犹太人在晚6时以后上市场购物(此时农民集市已经快到关闭的时候了)。老城区要围以铁丝网,不许出铁丝网一步,只可以在押送下去参加强制性劳动。如发现有人家中雇用犹太人,则以窝藏游击队论罪,处以死刑。

舒金的岳父是个老农民,从邻近叫丘多诺瓦的小地方来。他亲眼看到,带着包袱箱笼的当地所有犹太人,都被赶进森林。整整一天从森林里传出枪声和绝叫声,最后无一人生还。住在他岳父家的德国鬼子深夜才回来,已是酒气熏人,接着又喝到天亮。老人亲眼看见他们在分那些胸针、耳环、手镯。我不知道,这仅仅是偶然的暴行,还是我们命运未卜的预报?

好儿子,我一路走向中世纪式犹太区,真是惨不忍睹。我在这工作过二十多个春秋的城市里走着。起初经过的是荒凉的斯维奇纳亚大街,但到尼科利斯卡亚大街时,我看到又有几百个人也走向可诅咒的犹太区。只见街上白茫茫一片都是包袱被褥。病人由别人搀扶着,马尔古利斯医生瘫痪的老父裹在被子里由别人抬着。有个年轻人双手抱着老母,他的身后是背着包袱的妻子儿女。

杂货铺老板戈尔东,身体肥胖,气喘吁吁,穿着皮领大衣,累得汗流满面。最令我惊奇的是一个年轻人,他不带任何东西,昂首阔步,手里拿着打开的书,脸上带着傲岸而平静的表情,但他旁边有多少心怀恐惧、不知所措的人啊。

我们走的是石子路,人行道上的过往者停步观望。

有一段时间,我和马尔古利斯家人同行,满耳听到的是妇女们充满同情的叹息声。有的人嘲笑戈尔东穿冬天的大衣,虽然他面色可怕,并不可笑。看到了许多熟悉的面孔,有的向我微微点头,以示告别,另一些人则转过脸去。我觉得,人群中没有一个无动于衷的人。有的好奇,有的怜悯,我甚至几次看到了哭红的泪眼。

我眼前的是两类人:一类人是犹太人,他们穿大衣、戴皮帽,妇女包着厚头巾;另一类是穿梭往来于人行道上的人,他们完全是夏天的装束,女人穿浅色的薄上衣,男人则不穿厚上衣,有的还穿着乌克兰式的绣花汗衫。我觉得,对于蹒跚而行的犹太人来说,太阳已经不再散发其光热,他们这是瑟缩在10月的寒冬之夜。

在犹太区入口处,我向我的陪送者告辞,他指给我铁丝网边的一个地点,我们将在那里会面。

维坚卡,进入铁丝网以后,你知道我有什么感受吗?我想,我确实害怕。但是,你设想一下,在这个牲口棚一样的处所,我反而感到了精神上的轻松。这倒不是因为我天生就有奴性。不,不是。周围的人都有着和我同样的命运,我不用再像来的时候那样走牛马才走的石子路,用不着再看那些恶毒的目光,熟人可以直视我也用不着避开我的目光了。在这猪狗圈里,大家都戴着法西斯分子强加的标记,因此这印记就不会再那样噬咬我的灵魂。在这里,我不再感到是无权的畜生,而只是个不幸的人。因此,我反而略感轻松。

我和我的同行、内科医生施佩尔林一起住在两间一套的土房里。施佩尔林有两个成年女儿和一个十二岁的男孩。我久久端详他瘦瘦的小脸和那双忧郁的大眼睛,他叫尤拉。我有两次情不自禁地叫他维佳,他就纠正我:“我是尤拉,不是维佳。”人的性格何其迥然不同!施佩尔林虽已到五十八岁的年纪,却仍然精力充沛。他东拼西凑,弄来褥子、煤油,还拉来一车木柴。夜里,又把一袋面粉和半袋豆角塞进小屋。他像年轻人一样,颇欣赏自己的成就。晚上,他挂起了壁毯。“没什么,没什么,一切都会过去。”他反复说,“主要是应该积存食品和木柴。”他对我说,犹太区要建个学校,甚至让我教尤拉法语,答应每授一课给一盘菜汤。我答应了。

施佩尔林的妻子范尼·鲍里索芙娜,是个体态肥胖的妇人。她常叹息:“一切都完了,我们都完了。”但与此同时,总是监视她的大女儿——那个善良可爱的姑娘柳芭,不让她送给别人一把豆角,或一块面包什么的。小姑娘阿丽亚是她的心肝肉,这实在是个面目可憎的孩子。她专横、多疑、吝啬,常对着父亲和姐姐嚷。战争前夕,她由莫斯科来此小住,结果滞留在这里。

我的上帝,周围的人是多么贫困啊!如果有谁说犹太人是如何阔绰,说他们一向积攒钱财以防不测,那就来看看我们这老城区吧!黑暗的一天终于来了,比任何时候都黑暗。这个老城区不仅来了我们这些只许带15公斤行李的移民,而且还有这里的老住户——大批靠手艺谋生的老者、工人和医院护理人员。他们的住处真是拥挤得可怕,吃的简直是猪狗食!你只消看看这些半已颓毁,地基下沉的陋屋就明白了。

维坚卡,我在这里亲眼见到了许多坏人,他们贪婪、狡狯,甚至准备随时出卖一切。有一个可怕的歹徒,叫爱普斯坦,他是由波兰某城流落到这里的。他戴着袖标,带着德国鬼子到处搜查,参与刑讯,而且是乌克兰警察的酒肉朋友。他们派他逐户敲诈勒索,要酒,要钱,要吃的。我见到过他两次。他身材魁伟,人很清秀,穿着一身上等的浅黄色西服,就是他身上缝的那颗黄星,也像一朵黄菊花一样引人注目。

但是,我还要向你说一点别的事。我历来没有犹太人的自卑感,从童年起,我就在俄罗斯的姐妹丛中长大,我爱普希金和涅克拉索夫甚于任何人。我曾和观众一起,和苏联地方自治会医界代表一起,为斯坦尼斯拉夫斯基导演的话剧《万尼亚舅舅》涕泪交流。维坚卡,当我还是十四岁的小姑娘的时候,我们全家要移居南美。我就对爸爸说:“我绝不离开苏联,我宁肯去投河。”就这样没走。

在这可怕的日子,我的内心充满了对犹太民族温柔的母爱之情。过去,我未曾有过这种感情。

这使我忆起对你的爱,亲爱的小儿子!

我逐户走访病人。在小如鸽笼的斗室里,竟挤住着几十口人,有半盲的老人、吃奶的婴儿和怀孕的妇女。我已习惯于从人的眼睛里,观察眼疾的症状,看出谁患青光眼、白内障之类的病,我现在不敢看这些人的眼睛。从他们的眼睛里我看到的是灵魂的反映。维坚卡,这是多么美好的灵魂!这是悲愤、善良、傲岸、落魄,屈从于暴力,与此同时又高踞于暴力之上的灵魂。维坚卡,这是多么坚强的灵魂啊!

如果你能亲眼见到这些年迈的老人问到你时的那种关切神情,该有多好啊!他们诚心诚意安慰我,而我从未向他们诉说我的苦楚,这些人的处境比我更糟糕。有时我觉得,不是我去看病人,而是相反,人民这个善良的医生在医治我的灵魂。人们为我的出诊而塞给我一块面包、一个葱头和一把豆角,这多么令人感动啊!

维坚卡,你知道吗,这绝不是出诊应得的报酬?当一个上了年纪的工人握住我的手,把两三个土豆放到我的提包里,说“噢,大夫,我求您了”的时候,我的眼泪不禁夺眶而出。这纯洁、善良、慈父般的感情,是难以用言语向你表达的。

我不是想安慰你,说现在我的生活还过得去。你会惊奇,我怎么能忍受得了这样的痛苦。但你不要担心我会饿着,这么长时间,我一次也没有挨过饿。还有,我并不感到孤独。

关于对人的看法,向你说点什么呢?人的善与恶之悬殊,使我吃惊。他们真是泾渭分明,迥然不同,虽然大家都是一样的遭际。但是你可以想象,比如电闪雷鸣时,大家来避雨,这并不意味着都是一样的人。避雨的人避雨的方式也各不相同。

施佩尔林医生深信,对犹太人的迫害,只是战争期间的暂时现象。像他这样的人有不少。据我看,这些人抱的希望越大,就越斤斤计较,就越看重蝇头小利。如果开饭的时候有客人来,阿丽亚和范尼·鲍里索芙娜就赶紧把吃的东西藏起来。

施佩尔林家人待我很好,唯其如此,我才应该少吃多教。不过,我决定离开他们。他们使我感到不快,我要为自己再寻个栖身的角落。一个人悲戚越重,生之欲望越小,那他就越豁达、善良、清高。

注定活不下去的穷苦人,白铁匠和女裁缝,比那些苦心钻营储备食品的人要高尚、宽容、聪明得多。那些年轻的女教师、性格乖僻的老教书匠和象棋大师施皮尔别格、无声无息的女图书馆员,还有工程师列依维奇,这些人像无依无靠的孩子,甚至幻想用自制的手榴弹把犹太区武装起来。这些异想天开、不切实际、忧心如焚的人,是多么纯真可爱啊!

在这里,我看到,希冀几乎永远不能同理智并存,人们的希望太荒唐了。我想,这是本能使然吧。

维佳,人们好像都在做长久生存下去的打算。令人无法理解,这是愚蠢,还是聪明,反正就是这么一回事。于是,我也随波逐流。这里从外地来了两个女人,也在说我的朋友向我讲过的那种事。德国鬼子不论妇孺老弱,在一片谷地中杀死了所有的犹太人。德国兵和警察乘车来到,挑了几十个男人到田野里去,让他们挖坑。过了两三天,德国兵赶着犹太居民到坑边,一律枪杀。我们城市四郊到处都是高高的埋葬犹太人的土丘。

隔壁住着一个从波兰来的姑娘。她说,那里杀人如毛,犹太人统统被杀光,只是在华沙、罗兹、拉多姆等地的犹太区里,还有一些幸存者。我反复思索,恍然大悟,他们把我们聚到这里,并不像保护比亚沃维扎密林区里的野牛那样,也让我们生存下去,而是为了宰杀我们。按照计划,过一两个星期,就该轮到我们了。但是,你想想看,虽然心里明白,我仍然照样去治疗病人,还说:“如果坚持不懈用药洗眼,再过两三星期就会痊愈。”我在观察一位老人,再过一年半载就可以给他摘除白内障了。

我给尤拉上法语课,只是他的发音不正确,让我心烦。

现在,德国鬼子经常闯进犹太区抢劫,哨兵们也常躲在铁丝网后面,以枪杀儿童为乐。越来越多的人相信,说不定哪一天,自己就是这样的结局。

就是这么一回事,人们照常生活。我们这里甚至不久前还举行了婚礼。各种传闻层出不穷。一会儿,有个邻居欢喜得透不过气来,报告消息说,我们的军队转入反攻,德军已经溃逃。一会儿又冒出一条传闻说,苏联政府和丘吉尔向德国发出最后通牒,希特勒命令不准再杀犹太人。还有的人说,将以犹太人交换德军战俘。

看来,人世上哪里也不像犹太区这样充满了希望。世界上发生了许许多多的事情,集中起来就是一点,即都是为了拯救犹太人。想象力是多么丰富啊!

种种希望的根源就是一个——求生的本能。这是一种违反任何逻辑,要同我们大家难逃一死的命运相抗争的本能。我也不相信,难道我们就是等候被处决的人吗?理发师、修鞋匠、裁缝、医生、炉工,一切人等照常干活,甚至建立了一个小小的产科医院,严格地说,是类似产院的一座房子。浆洗、晾干、做饭,儿童9月1日开学,做母亲的向教师查询孩子的学习成绩。

施皮尔别格老头忙着装订他那几本书。阿丽亚每天照常做早操,睡前用纸卷卷头发,和父亲吵吵闹闹,总想着为自己弄做两件夏装的衣料。

我也是从早忙到晚,看病人、授课、缝补浆洗衣服、预备过冬的东西、给秋大衣再絮上一层棉花。我常听到迫害犹太人的故事。那个人人熟悉的法律顾问的老婆,为了给小孩买一个鸭蛋,惨遭毒打,不省人事。药剂师西罗特的儿子爬到铁丝网底下,要去抓滚出去的球,竟被开枪打伤了肩膀。后来,又是各种各样的传闻、传闻、传闻。

不过,这并非子虚乌有。今天,德国人轰赶着八十个年轻男人去做工,好像是挖土豆。有些人就兴高采烈,似乎他们会给家人带回点土豆。但是,你明白,这是什么样的土豆?

犹太区的夜晚,是个特殊的时刻。维佳,我的朋友,你是知道的,我一向教你对我说实话,儿子应该永远对母亲说实话。但是,母亲也要向儿子说实话。维坚卡,你别以为,你的妈妈是个坚强的人。我是个弱者。当我坐在牙科大夫的手术椅上的时候,我怕疼,我胆小。童年时,我怕打雷,怕黑暗。到老了,我又怕病,怕孤独,怕病了没法工作成为你的负担,是你使我珍惜生命。我怕战争。现在,维佳,每到夜晚,我就怕得要命,我的心紧缩了起来。死亡在等待我。我想呼唤你的救援。

你小时候就常跑到我跟前,寻求保护。现在,在这心虚胆怯的时刻,我多想把头俯在你的膝上,好让你这个聪明而坚强的人庇护我。我不是个意志坚强的人。维佳,我的意志是软弱的。我常想自杀了之,但是,我不晓得,是软弱,是坚强,或者是朦朦胧胧的希望,在支持着我。

但是,够了。我睡着了就要做梦。常梦见我已故的母亲,我和她闲聊。今天夜里梦见了当年与我一起侨居巴黎的萨申卡·沙波什尼科娃。但是一次也没有梦见你,虽然总是想念你,特别是在恐怖紧张时刻。一觉醒来,猛然看到天花板,我想起——德国兵就在我们的土地上,我已无可挽救。我觉得我没有醒来,而是相反又睡着了,又做梦了。但是,过了几分钟,就听到阿丽亚和柳芭在争吵,不知该轮到谁去汲水。还听见她们说,邻街上的德国兵打伤了一个老人的头。

有一个认识的师范专科学校女学生来找我,要我出诊。原来,她隐匿了一个肩部负伤、一只眼烧坏的中尉军官。这个疲乏已极的可爱青年说话带着浓重的伏尔加地区的口音。他夜间爬进铁丝网,在犹太区找到了藏身之处。他的那只眼伤得不重,我替他排出了脓。他说了许多我军作战和撤退的事,这使我大为失望。他想稍事休息后,就去穿越火线。和他一道走的还有几位青年人,其中一个就是我的学生。噢,维坚卡,我真想跟他们走!能给这小伙子些许的帮助,我感到欣慰。我觉得,我已经投身到反法西斯的战斗中了。

人们给他送来土豆、面包、豆角,有个老婆婆还为他织了一双毛袜。

今天这一天紧张极了。昨天,阿丽亚通过认识的俄罗斯族姑娘,弄到了一张病死医院的俄罗斯姑娘的身份证明。当夜阿丽亚就要离去。今天,我从一个熟悉的农民那里得悉了真情。这农民从犹太区围墙边经过,他说派去挖土豆的犹太人,在离城四俄里的机场附近,挖了许多深坑。此地有一条路通往罗曼诺夫卡。维佳,记住这个地名,你会在那里找到我葬身的公墓。

甚至施佩尔林也全都明白了。他一整天面色苍白,嘴唇颤抖,惊慌失措地问我:“专业人才有希望活下来吗?”确实听说,有些地方高明的裁缝、鞋匠和医生可免一死。

晚上,施佩尔林仍然把老炉匠叫了去,让炉匠挖了一个密藏面粉和盐的洞。这天晚上,我照样和尤拉读《磨坊书简》。你还记得,我们曾在一块儿朗诵我心爱的那篇小说《一生》,然后互相看看,大笑起来,两人的眼里都闪出了泪光。后来,我给尤拉布置后天的作业。这是必须做的。但是,当我看着我的学生忧伤的神情,看着他手指移动,在笔记本上写下语法作业的号码,我的心真如刀绞一般。有多少这样的孩子啊,他们生有迷人的眼睛、卷曲的黑发,说不定将来他们之中有人会成长为学者、物理学家、医学教授、音乐家,也许还有诗人!

我看着他们早晨跑着去上学,但他们已失去了天真,他们睁大的眼睛流露出悲哀。有时候,他们也玩闹、打架、大声笑,但他们的内心并不快活,而是充满恐惧感。

人们都说,儿童是我们的未来,但对这些孩子,我们能说些什么呢?他们不能成为音乐家、制鞋匠和剪裁师。今天夜里,我心如明镜。想象得出,这个由终生操劳的大胡子老爷子、唠叨不休的老太婆、煎蜜饼和炸鹅脖糕的师傅所构成的热气腾腾的世界,这个充满了婚丧喜庆、假日欢乐、笑语声喧的世界,行将永远埋葬于地下。战争过后,生活自然重新扰攘喧腾,可我们不在人世了,我们像印第安人种的阿茨蒂克人一样,消失了。

捎来挖坟坑信息的那个农民说,他的妻子一夜边哭边数叨:“他们会做衣服、会缝鞋、会鞣皮子、会修表,还开药铺卖药……要是把他们都杀了,可怎么好哟!”我仿佛清晰地看到,将来有人走过这片破旧房舍,可能会说:“记得吗,当年这里住过一批犹太人,其中有个修炉匠鲍鲁赫,每到星期六晚上,他的老太婆就在板凳上闲坐,小孩们在她身边玩耍。”另一个人可能会答腔,说:“那边,在那棵老酸梨树下,经常坐着个女医生,忘了她姓什么了,我到她那里治过眼睛,她看完病后没有事做,总是摆出一把藤椅,坐着看书。”他们会这么说的,维佳。

好像有一阵可怕的阴风从人们脸上掠过,大家都感到,死期将近。

维坚卡,我想要向你说的……不,不是这个,不是这个。

维坚卡,我写完这封信,就把它带到犹太区围墙边,交给我的朋友。这信难以再写下去了。这是我最后一次和你谈心,交了信,我就要永远离开你了,你再也无从得知我这死前几小时的情形了。这是我的绝笔。在这行将永诀的时刻,我还向你说什么呢?这些天来,就如我对你的爱终生不渝一样,你是我唯一的欢乐。夜深人静时,我总是忆起你,忆起你童年的衣服,你最初读的小书;忆起你写的第一封信,第一天上学的情景,你的一切;忆起

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价