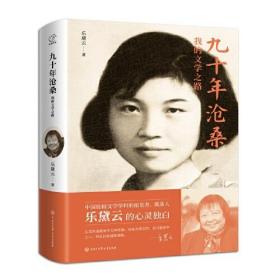

九十年沧桑(我的文学之路)(精)

正版图书,可开发票,请放心购买。

¥ 55.54 7.0折 ¥ 79 全新

库存3件

广东广州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者乐黛云

出版社中国大百科全书出版社

ISBN9787520208703

出版时间2021-01

装帧精装

开本16开

定价79元

货号31086380

上书时间2023-09-11

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

目录

九十岁感言

第一章 思想性格的萌生

一、父亲与童年

二、蓝色的天堂

三、困顿与转机

四、山城中学生活一瞥

五、沉浸在西方文化的海洋中

六、我心中的山水

第二章 四院沙滩

一、北上求学

二、年的北大中文系

三、四院生活

四、快乐的沙滩

五、阶级斗争课

六、土改:次灵魂的搏斗

第三章 历史的错位

一、留校工作

二、我成了“极右派”

三、一个难忘的春节

四、“翻天右派”

五、望之俨然,即之也温

六、透过历史的烟尘

七、死神与他擦肩而过

第四章 噩梦中的噩梦

一、燕南园的噩梦

二、母亲的胆识

三、姐弟情深

四、姑奶奶被逐出燕南园

五、一次荒诞的批斗

六、绝后的草棚大学

七、重返北京大学

八、儿女求学之路

九、飞越黑水洋

第五章 自由飞翔

一、开辟一个新的学术空间

二、哈佛印象

三、在美国,先看说明书

四、伯克利的阳光

五、卡洛琳一家

六、我的本英文学术著作

七、新的学术生涯

八、我与文化热

九、《学衡》的问题必须重新探讨

第六章 我的比较文学之路

一、中国比较文学源流

二、我如何走上比较文学之路

三、重要的是要拿出实绩

第七章 跨文化之旅

一、从“不可见”到“可见”

二、世纪末访意大利

三、新文化的早春第一燕

四、从文化热到国学热

第八章 第三次再出发

一、第三次再出发

二、当代中国比较文学发展中的几个问题

三、以东方智慧化解文化冲突

四、塑造我的人生的几本书

五、我的五字人生感悟

第九章 献给自由的灵魂

一、我所知道的北大校长们

二、怀念马寅初校长

三、大江阔千里

四、一个冷隽的人,一个热忱的人

五、文化更新的探索者——陈寅恪

附录 乐黛云学术年表

代后记 同行在未名湖畔的两只小鸟

内容摘要

本书为中国比较文学学科的拓荒者、北京大学中文系教授乐黛云先生的回忆散文集,是她的唯一

自传和心灵独白。

全书共分九章,作者回忆了自己的童年生活和求学经历,以及从北京大学毕业后留校任教,后遭遇一系列的坎坷曲折——当过猪倌、伙夫、赶驴人、打砖手,最后又回到教学岗位。五十岁的她,在一般人以为“人到中年万事休”的时候,毅然决然选择了重新开始。此后,她重新焕发学术活力,在比较文学学科建设和理论开拓中披荆斩棘,取得了斐然成就。

九十年历经沧桑,却始终坚韧如初。乐黛云先生将自己一生的真实经历、真情实感、真切体察用隽永的文字娓娓道来,不禁令人掩卷深思。

精彩内容

一、父亲与童年我生在美丽的山城。

中国西南部云贵高原有连绵不断的群山,最高的乌蒙山海拔2900米。群山之中,有一块不大的盆地,这里四周青山环绕,中间有清澈见底的河流流过。这就是贵阳——我的家乡。

父亲是二十世纪二十

年代北京大学英文系的旁

听生。他千里迢迢,跨越崇山峻岭,到北京来投考著名的北大英文系。他曾接受过胡适的面试,但胡适嫌他英语口语不好,有太重的山城口音,没有录取他。他一气之下,就在北大西斋附近租了一间公寓,坚持在北大旁听,当了四年北大英文系的旁听生。他告诉我当年北大的课随便听,他只听陈西滢和温源宁的课,虽然对面教室鲁迅的讲堂人山人海,他也从不过问。

他不缺钱。祖父是贵阳山城颇有名气的富绅兼

文化人,写得一手好字,收了好些学生。据说他痛恨自己的先人曾是贩卖鸦片的巨商,立志改换门庭,除一个儿子继续经商外,将其余四个儿子都先后送到北京。后来,一个是清华大学首批留美学生,学化学;一个送到德国,学地质,后来多年担任北大地质地理系主任;还有一个学医,是抗战时期贵州名医;只有父亲学文,颇有游手好闲之嫌。但父亲并不是一个纨绔之人。

记得1976年他和我曾到天安门东侧的劳动人民文化宫,当时那里曾作为特殊的灵堂安放周恩来总理的骨灰3天,我们去向周恩来总理做最后的告别,他一再和我谈起1924年,他到天安门西侧中山公园悼念孙中山,并步行送

孙总理遗体上碧云寺的情景。他对两位总理都深怀

敬意,曾对相隔五十余年的西侧、东侧两次悼念,不胜唏嘘。但他却始终讨厌政治,只喜欢读济慈、

华兹华斯的诗。

1927年,他“学成”还乡。同学中有人劝他去南京,有人劝他去武汉,他都不听,一心要回家乡,建立小家庭,享人间温暖,尽山林之乐。据他说,途经九江,曾遇一位革命党人,好意劝他参加革命,不想他游庐山归来,这位革命党人已经被抓进监狱,这更使他感到政治斗争的残酷,而更坚定了“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”的决心。

回到贵阳,父亲很是风光了一阵。他穿洋装,教洋文,手提文明棍;拉提琴,办舞会,还在报上骂军阀,都是开风气之先。他又喜欢和教堂的神父、牧师交往,练练口语,换换邮票,看看杂志,喝喝咖啡之类。“文化大革命”期间,他为此吃了大苦头,说他是什么英国特务的高级联络员等,经过多次“触及灵魂的批斗”,后来也就不了了之。

父亲当年回乡最得意之事就是娶了比他年轻十

多岁的母亲,她是当年女子师范艺术系的校花,从此筑成了他多少年来朝夕梦想的温馨小家。我就是在这样一个家庭中长大。

父母都是新派人,又有钱无处花,所以四岁就送我进天主堂,跟一位意大利修女学钢琴。一星期三次,我每次都被天主堂那只大黑狗吓得魂飞魄散,对钢琴毫无感觉。我在这个名叫善道小学的教会学校念到三年级,留下了对天主堂圣诞节、复活节的辉煌记忆。

P2-3

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价