戴家妙书法(自印)

中国美术学院教授戴家妙先生书法作品册,更多书籍实拍详情请下拉屏幕。

¥ 80 全新

仅1件

浙江杭州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者戴家妙

出版社二奴山房

出版时间2017-12

装帧软精装

开本大16开

页数55页

上书时间2020-12-02

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 10小时

- 好评率 暂无

- 店主推荐

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

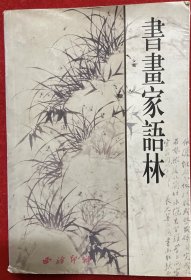

- 书籍实拍

- 商品描述

-

戴家妙,号正斋,别署水湘居、二奴山房。1970年9月生于温州永嘉。中国美术学院书法学博士。

现为中国美术学院副教授,硕士生导师。书法系书法理论教研室主任,浙江省书法家协会副主席、学术委员会主任,浙江省高校书法家协会副主席,西泠印社社员,杭州金石全形拓非遗保护发展中心副主任。

后沙孟海时代的碑帖融合之路——论戴家妙的书学实践

文 | 蔡玮恒

沙孟海是新旧书法进行交替时的一位至关重要的承启人物,身上集中了旧一辈书法家各种最优秀的品质。作为一个继往开来的人物,顺应了清末民初碑帖融合的大趋势,将碑帖融合的探索往后延续了一百年。在半个世纪以来传统文化逐渐失落的背景下,他的存在对于近当代书法的发展诚可谓续命金丹。

沈尹默曾感叹:“近百年来,书法发展是不甚正常的,不特劣于汉魏,而且远于风骚。”然而近百年来的碑学改良势头并没有随着于右任出走而衰微。七十年代末,陆维钊、沙孟海先后将书法教学以四书五经和传统文学为主的书斋教育模式,演化为史学、金石学、文学、哲学之中任意学问皆可作为背景的独立学科。于是,他的学生信心满满地在书法领域里开疆辟土,完成了当代高等教育体系的立体构建和各种形式的创新实践,蔚为大观。

沙孟海的成就一切皆根本于旧学,甚至被广为标榜的“现代感”,亦是从传统中来。倘要发扬和继承,都必须返回到传统中去,而非盲目向“现代感”扩张。因此,对于戴家妙来说,从沙孟海入手并非限于对他个人的服膺。从历史的眼光看,沙孟海既是三百年来碑派书法的集大成者,更是当代碑帖融合之路绕不过去的大山。身为国美书法人,更应该认识到这一成果和榜样实属来之不易。学沙者大多迷惑于他的“现代感”和“冲击力”之中,而盲目于此一路追随下去,却忽略了摄人心魄的荒率感其实源自于他所经历的新旧两社会制度的更迭,以及种种民族忧患与悲壮的史诗的震撼和洗礼。他们往往为这种大气磅礴、真气弥漫的历史沧桑感所振奋,毕生极力规摹,却终究未能得其真气,也未能有所开拓。

戴家妙作为年轻一代的碑派书法传承者,在碑帖之争的理解上要比晚清以来的学者来得清晰和理智。因为他的成长既得到沈尹默、朱家济、金鉴才一脉帖学的沾溉,又得到吴昌硕、沙孟海、祝遂之一脉碑帖结合的熏陶,能从容地借鉴晚清以来碑帖结合的理论成果和经验,并避免各种拓荒时期的激进和耗散。他以人品和学问为重,继承老一辈书家的历史使命,在后沙孟海时代,作为弥缝碑帖融合之缺的中流砥柱,以沙孟海为血肉,以沈曾植、马一浮为风骨,以此上溯先秦两汉以正气象,下揽晋唐两宋以希神理,试着为后来学生开出一条大道来。

在大家纷纷探索着各种“现代”时,戴家妙没有将此道继续演绎下去,而是在学沙孟海的本领,从民国入手,开始向古典美的回归,本质上,便是向古人的日常书写回归。

有言道,“碑学之兴,乘帖学之坏”。清代碑学对钟鼎碑版的全面复兴,使世人从帖学的樊笼中解放出来,借古开今,为传统书法注入活力。回过头来看,碑学的发展并不能完全脱离帖学而独善。三百年来碑帖结合的大家有赵之谦、吴昌硕、沈曾植三大家。赵极姿态之秀美,而未免于柔弱。吴尽气魄之雄健,常自陷于枯敝。沈为有清一代的草书后劲,能破碑帖笔法之隔阂,却不顾割裂结构。三家皆有一套极出彩的手段,而未遑于帖学的精髓切身体悟,始终不能厌足人意。沙孟海的卓越之处,在于义无反顾地投入清末民初的碑帖混战,又翻身杀出重围,径与古代高手争先后,遂取吴昌硕、黄道周两家之长,将吴的排山倒海之势与黄的急湍下注合二为一,复挟以《石鼓》之壮健和沈曾植的翻转盘旋,将碑学生辣、生涩、雄强、高古、宏博的一面推到极致。以己之性情,合古人之神理,打通碑帖结合的各个关节,收拾了三百年来书学衰颓的局面,最后以阳刚的行书和霸气的榜书将碑帖结合发挥到前所未有的高度,“书坛泰斗”之称实至名归。

戴家妙的成长背景,碑帖之争似已尘埃落定。他对沙孟海体系的就近依附,并不能说明他不具备当代帖学高手与古人血战的雄心。他出于一个创造者的直觉来审视书法,当代碑帖融合大有可为,清末民初各家的探索成果仍有可取之处,古人各流派的长处尽可以纳入碑派的体系。他的学书“战略”不妨概括为“合纵连横,远交近攻”。

合纵连横是指他在吸取帖学优长的同时,不断深挖碑学自身的潜能,以此对抗现代的潮流。远交近攻是指他穷源竟流的学习方式。远交者,乃商周金文,秦篆汉隶,晋唐两宋的名家,以及元代的赵孟頫,意在存古人之厚意。近攻者,乃是沙孟海、沈尹默、马一浮、沈曾植、吴昌硕、黄道周等人,意在出一己之面目。远交者但学其法度而合其神理而已。近攻者则必须血肉相连,胎息寝馈,以至于夺其魂魄。

戴家妙天赋异禀,生来便有着和吴昌硕、沙孟海一路的碑派书家同样的基因,皆注重扩张感和凝重之气,即“力沉着而出以涩笔”。当今尝试碑帖融合的人不在少数,但是往往徒然强调金石气,而忽略了书卷气,最终沦为匠气。戴家妙最热衷的是书写性和随机生发的淡泊真趣,一切皆依赖于胸中的涵养,而非当下流行的创作意识。可贵的是,他能以书卷气为主,以笔下浑厚的书卷气来消化金石气,也不妨看成书卷气逐渐驯服金石气的过程。回看晚清以来诸家,莫不如此。大抵书卷气是一关,用书卷气来消化金石气是一关。戴家妙不就此满足,当他把马一浮的禅宗气息和士气纳入了碑帖融合实践中,碑派书法的发展似乎进入了新的境界。进一步言之,戴家妙之所以高出其他碑学传承者的原因,不仅是由于他对近现代书法史发展的全面把握,更在于他的士人情怀。

书卷气是大书家所必备的美德,即使是沙孟海霸气的碑派书法,也少不了一股书卷气来支撑。刘熙载云:“南书温雅,北书雄健。”帖学尚雅,体现为书卷气。碑学尚质,体现为金石气。戴家妙书法给人的第一印象便是雄健之中不失温雅。其在沙孟海基础上的碑帖融合的实践是书卷气和金石气双管齐下的。具体在言传身教中,则极力倡导书卷气,在学院的各种现代思潮的冲击下坚守读书的信念,于己身体力行,于学生耳提面命。马一浮在复性书院制定的学规中,倡导的“主敬为涵养之要,穷理为致知之要,博文为立志之要,以笃行为进德之要”可以作为书卷气的注解。

戴家妙始终践行着以帖为体,以碑为用的精神,他的书法既有沙孟海的血气,又有帖学的中和之美,时而又显露出黄道周的傲睨、吴昌硕的冷峻和马一浮的孤神独逸。戴家妙这几年来的不断探索和蜕变,让人看到了碑派书法不断自我整合和升华的生命力。

由于在士人气和书卷气上的契合,马一浮自然而然地成为了戴家妙沟通碑派书法和唐宋书法的桥梁。近年来,戴家妙最具有代表性的小字行书,通过马一浮,吃透了沙孟海书法中的斜画紧结一面。追溯其根源,则是有意将马氏的“士气”引入沙孟海的碑派书法的系统中,并有意无意地将马的禅宗气息发露出来,有如神助,是以能超拔于当今书坛的怪异诡变之上,方驾帖学诸家。

他的大字行书又不同于晚明人的奇矫乖张,而是追求唐人的弘润和宋人的庄严。善于庄缜之中求疏奇,浑朴之中见精密。尝自言法从隋碑悟入,之后更以马一浮为鉴,直窥唐人堂奥,有其威仪温栗的一面,也颇得沈尹默的俊秀倜傥。戴家妙之脱胎于沙孟海,正如马一浮之脱胎于沈曾植。从笔法上来说,马一浮挣脱了清代碑学的笼罩,借助大小欧阳的神力,直入晋人遗世独立、悠然独往的境界。在取径马一浮之后,戴家妙在碑学各家和唐宋之间的转换可谓左右逢源,如鱼得水,益能于瘦硬中见雄浑,于深沉中出秀逸。

至于大字行草中翻覆盘旋、随势生发的笔意,实自沈曾植处来。他的大字草书多得力于吴昌硕和沙孟海,笔底更见商周金文的委曲繁重,近来在草书中加入了蔡邕的飞白用笔,飘忽疏朗而有余味,虚实变化,妙趣横生,使得原本的委曲繁重一变而为汉隶书的高华气象。他以碑为提按,以帖为使转。各取所长,以济所短,自开碑派草书之一面。

马一浮尝曰:“人谓余书脱胎寐叟,此或有之,无讳之必要,然说者实不知寐叟来踪去迹,自更无以知余有未到寐叟,或与之截然相反处。”比如铭石书,戴家妙碑的风格明显要重于沙老。比如手札题跋,马一浮、黄道周的逸态则占上风。大草书面目有两种:一种在沙的基础上增加了粗细提按,学欧阳询纵向取势。一种则是独创一格的飞白书,以碑为提按,以帖为使转,痛快且通透。这三类书体都有意避开了沙孟海的霸悍,以就于马一浮的超逸孤迥。至于榜书,则在沙的面目下运以赵之谦的舒展勃郁之气。

傅山曰:“楷法不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格。”吴昌硕、沙孟海一路的碑派多得益于篆书。戴家妙的篆书创作主要取法邓石如,近两年又时时为马一浮的清气所折服,转向李阳冰、梦英,得其婉转之致,写来厚实无比。戴家妙之学邓石如,非徒有其表,实乃别出心裁,喜作欹侧飞动之姿,沈曾植所谓的“篆参隶势而姿生,隶参篆势而质古”可以作为注脚。

戴家妙于隶书亦走豪放一路,能合《乙瑛碑》《张迁碑》二碑之美,典重芳醇,随势生发。这几年,又加入了《西峡颂》《石门颂》的古拙,与《广武将军碑》的野质,将隶书写得生动自然,既能大字磅礴,又能小笔环扣,如写行草。清代以来,写汉碑浑厚一路的名家,殆未有如能合古质与生动如戴家妙者。

戴家妙的篆刻完全符合印从书出的原理,讲求书法的金石气和书卷气,深得沙老的蕴藉隽永。相比同时代的印人,他更在意于营造文人格局和意境,更执着地坚持以士人的气质来消除汉印易养成的匠气,并杜绝取媚于人的巧思和设计感。近年戴家妙在印章境界方面的探索和变革,实要比他的书法更为决绝彻底。他常以马一浮的任性率真为目标,愈发着眼于大体,不加修饰,示人以一团浑朴的元气,久久观之,真能以境界动人,如与至德之人处而不忍去之。盖庄子所谓的“德有所长而形有所忘”和“独成其天”者。

戴家妙之所以被祝遂之寄予厚望,碑帖融合的内在驱动力只是一方面的原因,而以读书为根本的信念,和对传统士人精神的归属,才是最根本的原因。面对传统书法,戴家妙先生坚持碑帖的融合与平衡。对于书法教育,则向学生提出成为一个“做旧学问的新学者”。虽说新中有旧,而他的骨子里头却是极为传统的,面对现代书坛的各种浪潮,始终不为所动,深闭固拒,寸土不让,严守传统文人书法的纯洁性。最令人敬佩的是,相比于其他传统书法的坚守者,他更尊重的是一个学者本位的生命体悟。在这个学风浪漫不羁,思潮日新月异的艺术殿堂里,努力给予学生文化的自信和归属感,为整体文化素养日渐失落的年轻人,孜孜不倦地传播着读书的信念,历史的温情和旧学问的重量,鼓励学生摆脱书法本位的思想,先做一个有抱负且能独立思考的读书人,试图将学生带入历史和传统的情境中成长。他对书法的教育问题的关切,其实远胜于他对传统书法的生存发展问题的思索,其根本原因则出于一个士人的天下意识,同时也体现了他对民族文化的担当。

作为中国美术学院书法专业理论教研室的负责人,他并不盲目地追随时风,构建理论,摆出空阔稀松的花架子,反倒是始终向古人看齐。他的学术研究紧紧围绕着他自身的书法创作实践铺开,这是一个站在时代巅峰的书家所应具有的自觉。他相继以赵之谦、沈曾植作为研究对象,为自身的碑帖融合的实践选择了高明的借鉴。对学术气象的敏锐把握和积极回应、理论和实践的相得益彰,以及对书法教育何去何从的方向把握,都充分体现了他的眼光和历史使命感。

于是,他开始十年如一日地投入赵之谦和沈曾植的研究,从一字一句的枯燥的文稿点校入手,淡泊而虔诚地,开启了向旧学问的朝圣之旅。赵之谦和沈曾植,实乃当代书法碑帖融合实践所不可缺少的借鉴,分别代表着碑派书法的抒情和创造的高峰。他们一个溷迹俗吏,尝尽了人世的悲辛;一个遭遇末世士人阶层的没落,失去了立足的身份,以至于晚年只能卖字为生。作为一个生活在现代社会中的书家,却具有同样的士人情怀,故而能抱以极大的归属感和认同感,在书斋中再现和感受两者的身世、为人、治学和书艺,哪怕是生活的细节,都不厌其烦地梳理一过,以此来抒解胸中的怀古之思,慕贤之情。戴家妙书法中的典雅韵味,也正悄然酝酿于对历史的回味中。

放眼于当代书坛,戴家妙实为中青年书家中难能可贵技道两进者,当代少数几个能达到相当高度的学者型书家之一。他集硬功夫、旧学问、真见识、使命感和文化情怀于一身,继承了沙孟海迥出时流的睿识和开放的视野胸襟。在他笔下,以书卷气消化金石气,体现了学院书法教育中古典情怀的养成,和学院教育对现代潮流的顽强免疫力。他正以深厚的帖学素养驯服这匹不可驾驭的野马,试图在学院碑派书法与帖学之间建立一座坚不可摧的桥梁。

这一孤独的探索之路更倾注了他的智慧和情感。他的努力,不仅仅是对沙老的致敬,更多的是传统士人情怀的激荡。他的努力让我们想起了沙孟海对后辈的期许:“不但要赶上老一辈,胜过老一辈,还要与古代名家争先后。”

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价