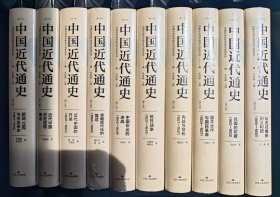

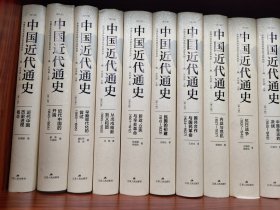

中国近代通史(全十卷,全新修订纪念版)

张海鹏主编,大型近代史专著,无出其右。规模宏大,通前后、通左右、通内外、通繁简,集大成性通

¥ 784 4.0折 ¥ 1960 全新

仅1件

作者马勇,杨奎松 等 著,张海鹏 编

出版社江苏人民出版社

ISBN9787214283016

出版时间2024-01

版次1

印刷时间2024-01

印次1

装帧精装

开本16开

纸张纯质纸

页数4966页

字数5541千字

定价1960元

上书时间2024-05-04

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 原包有珍珠棉塑料护角

- 商品描述

-

本次修订,是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下进行的。原书某些带有含糊不清的、不尽准确的提法,都已经修订了。就全书而言,虽然修改幅度不是太大,尤其在补充新材料方面做得不够,但与初版相比,这个修订版还是有了一些新的面貌,为读者提供了一个更加可信的读本。

我作为《中国近代通史》全书的主编,认为有必要在序卷中阐明全书的基本的编撰原则、对中国近代史的基本观点、基本的写作体例和方法,作为各卷的原则要求。但是,在各卷写作中,不必重复这些原则和要求。这些基本的原则和要求,在课题组组成时,已提交各卷主编讨论和研究。各卷主编大体上赞成这些原则和要求。当然,这些原则主要是由本书主编提出的,体现了一种学术观点。是否妥当,还需要听取学术界批评。读者如有意见,可以提出商榷,开展正常的学术争鸣。任何学术争鸣,都是作者所欢迎的。

作者简介

张海鹏,中国社会科学院学部委员、中国史学会会长、中国社会科学院台湾史研究中心主任、国家清史编纂委员会委员,是以中国近代史研究为学术专长的著名历史学家。

姜涛,研究员。1993年起任中国社会科学院近代史研究所近代政治史研究室主任,兼中国太平天国史学会副会长、中国国家清史编纂委员会委员等职。主要研究方向为中国近代政治史。

卞修跃,副编审,《近代史资料》编辑。

虞和平,虞和平,1948年生。历史学博士,中国社会科学院近代史研究所研究员,博士生导师。1976—2012年在近代史研究所工作,1998年任副所长。曾担任中国史学会理事、中国经济史学会理事、中国近代社会史研究中心理事长、《史学理论》副主编、国家社科基金学科评审组专家等。主要研究方向为中国近代社会经济史、中国现代化史。出版《商会与中国早期现代化》《比较中的审视:中国早期现代化研究》等多部著作,主编《中国现代化历程》等,译有《中国早期工业化》等译著3种,发表论文百余篇。

谢放,1950年生。华南师范大学历史文化学院教授,博士生导师。曾任四川大学文化学院教授。研究方向为中国近代区域史、中国近代人物与思想。著有《张之洞传》、《中国近代不同类型城市综合研究》(合著)等,发表论文40余篇。

精彩书评

从学术发展的角度看,该成果完整地描述了1840—1949年近代中国半殖民地半封建社会的历史,围绕民族独立、人民解放、国家的统一和富强这个基本线索构建起较为完整的中国近代史学科体系,为进一步开展中国近代史研究搭建了广阔平台,开辟了新的视野。

----中国社科院副院长 甄占民

《中国近代通史》(修订版)的最大优点和特点,在于坚持以唯物史观研究解读中国近代史,以学术话语表达当代中国历史学界的政治立场和观点,同时作出了新的理论概括。

----中国社会科学院近代史研究所(中国历史研究院近代史研究所)所长夏春涛

《中国近代通史》(修订版)做到了纵向贯通、横向融通,视野开阔、系统完整,是马克思主义中国近代史学科体系走向成熟的标志性作品。该书对现代化的内涵、意义的认知及其同中国近代历史进程关系的理解,显示出融合革命史和现代化史两种模式的理论自觉,为探索建构中国近代史知识体系、学科体系做出了重要而成功的尝试。

----中国人民大学历史学院教授黄兴涛

《中国近代通史》作为一部标志性的中国近代史通史著作,其修订和出版不仅实现了几代中国近代史学人的梦想,而且对于党史、社会主义发展史、中华民族发展史等学科的建设有重要借鉴和参考意义。

----北京大学历史学系教授臧运祜

《中国近代通史》(修订版)明确提出在革命史研究范式主导下,兼采现代化研究范式的视角,确定了科学的中国近代史研究范式。书中提出“沉沦与上升”的近代中国U字形历史进程,形象地再现了中华民族遭受屈辱、陷入深渊到奋起抵抗、浴火重生的过程。

---_南京大学历史学院教授陈谦平

《中国近代通史》(修订版)以断代通史的体例写作出版,从中国学术史和史学史的角度而言,可谓是继承了中国史学传统,为我们以新体裁、新体例撰写断代史树立了标杆。

----北京师范大学历史学院教授李帆

套装内含

《中国近代通史:第1卷 近代中国历史进程概说》

《中国近代通史:第2卷 近代中国的开端(1840-1864)》

《中国近代通史:第3卷 早期现代化的尝试(1865-1895)》

《中国近代通史:第4卷 从戊成维新到义和团(1895-1900)》

《中国近代通史:第5卷 新政、立宪与辛亥革命(1901-1912)》

《中国近代通史:第6卷 民国的初建(1912-1923)》

《中国近代通史:第7卷 国共合作与国民革命(1924-1927)》

《中国近代通史:第8卷 内战与危机(1927-1937)》

《中国近代通史:第9卷 抗日战争(1937-1945)》

《中国近代通史:第10卷 中国命运的决战(1945-1949)》

目录

《中国近代通史:第1卷 近代中国历史进程概说》:

第一章 中国近代史史书编纂的回顾

第一节 20世纪上半叶中国近代史史书的编纂

第二节 20世纪下半叶中国近代史史书的编纂

第三节 20世纪中国近代史学科体系问题的探索

第二章 近代中国历史进程的若干特点

第一节 沉沦与上升:近代中国的U字形历史进程

第二节 近代中国历史进程中的若干转折

第三节 近代中国资本主义发展的趋向与社会主义的前途

第三章 把握中国近代史进程的几个关键问题

第一节 半殖民地半封建社会理论与近代中国社会性质

第二节 社会基本矛盾与各阶级在近代中国的历史地位和作用

第三节 改良与革命在近代中国的历史命运

第四章 现代化的研究视角与近代中国现代化的历史进程

第五章 编纂《中国近代通史》的基本思路

第一节 编纂《中国近代通史》的必要性与可能性

第二节 编纂《中国近代通史》的基本思路

第三节 《中国近代通史》的分卷

附录 近代中国史事记略

主要参考文献

人名索引

后记

《中国近代通史:第2卷 近代中国的开端(1840-1864)》:

第一章 跨入19世纪的中国

第一节 社会经济与人口吏治问题的凸显

第二节 教门会党与社会下层的骚动

第三节 踯躅前行的科学技术与禁锢保守的思想文化

第二章 鸦片走私与禁烟

第一节 西方侵略势力的东来与鸦片贸易

第二节 清政府于鸦片走私的对策

第三节 林则徐赴广东禁烟

第三章 鸦片战争的进程与《南京条约》

第一节 鸦片战争的开始

第二节 广东和议与三元里抗争

第三节 清廷游移不定英国增兵扩战

第四节 杭州湾与长江下游的战斗

第五节 屈辱的《南京条约》

第六节 中美《望厦条约》与中法《黄埔条约》

第七节 五口通商与中国社会经济的变化

第八节 开眼看世界的人们

第四章 太平天国起义和建都天京

第一节 南方各地的社会动乱

第二节 洪秀全与拜上帝会的创立

第三节 金田起义

第四节 清廷及广西当局的对策

第五节 太平军向南京的进军

第六节 太平天国建都天京及其社会经济政策

第七节 列强与太平天国的对外交往

第五章 清王朝面对危局与太平天国的发展

第一节 清廷挽救危局的努力

第二节 太平天国的“扫北”及其失败

第三节 曾国藩组建湘军

第四节 太平天国的西征与长江中下游的争战

第六章 太平天国的军事胜利与内乱

第一节 各地风起云涌的群众起义

第二节 太平军连破江北、江南大营

第三节 杨秀清逼封万岁与“诛杨”“讨韦”事件

第四节 石达开主政与分裂出走

第七章 第二次鸦片战争与国家领土主权的严重损失

第一节 西方列强的虚伪中立

第二节 “修约”讹诈与酝酿新的侵略行动

第三节 英法联军占领广州及中外《天津条约》的签订

第四节 战争再起与《北京条约》的签订

第五节 沙俄割占 中国大片领土

第八章 中外“会剿”与太平天国的败亡

第一节 太平天国的重新振作

第二节 二破江北江南大营与东征苏常、上海

第三节 太平天国后期的社会经济政策及其内部矛盾的发展

第四节 辛酉政变与慈禧太后垂帘听政

第五节 安庆争夺与湘军集团的壮大

第六节 太平军进图浙江与再攻上海“中外会防”及淮军的崛起

第七节 天京的陷落

第八节 太平军余部及捻军的战斗各地各族群众造反的平息

主要参考文献

人名索引

《中国近代通史:第3卷 早期现代化的尝试(1865-1895)》

《中国近代通史:第4卷 从戊成维新到义和团(1895-1900)》

《中国近代通史:第5卷 新政、立宪与辛亥革命(1901-1912)》

《中国近代通史:第6卷 民国的初建(1912-1923)》

《中国近代通史:第7卷 国共合作与国民革命(1924-1927)》

《中国近代通史:第8卷 内战与危机(1927-1937)》

《中国近代通史:第9卷 抗日战争(1937-1945)》

《中国近代通史:第10卷 中国命运的决战(1945-1949)》

前言/序言

《中国近代通史》修订再版,我们感到欣喜,也感到惶恐。一部十卷本的通史性著作,出版十年之后还有再版的机会,说明学术界与社会上是需要的。据从各方面获得的消息,学习中国近代史的学生中,本科生、硕士生,尤其是博士生,读这个十卷本的人是不少的。许多教授都把这部书指定为学生们的必读书。对于作者而言,这无疑是令人欣喜的。但是,一部多卷本的集体著作,每卷的主持人都是大忙人,能否如期完成修订,能否使修订更好地满足读者的需要,这又是令我们惶恐的。

2006-2007年,十卷本《中国近代通史》初版由江苏人民出版社推出,2009年,凤凰出版传媒集团、江苏人民出版社又推出凤凰文库版。中国社会科学院为此书出版举办科研成果发布会和学术座谈会,在学术界与社会上引起广泛关注,不仅有多家媒体报道出版信息,而且还有不少学者在《人民日报》、《求是》杂志、《近代史研究》等报刊发表评介文章,这是始料不及的。应该说,《中国近代通史》初版的面世,在学术界产生了良好的社会反响,同时也赢得了多项荣誉(如入选首届“三个一百”原创图书出版工程、中华优秀出版物图书奖、第二届中国出版政府奖、中国社会科学院优秀科研成果二等奖等)。总体上讲,学术界和社会上的评价是正面的、肯定的,也有建设性的学术批评。所有这些,都是对我们的鼓励,都是对中国近代史学科建设的深入探讨,对推动中国近代史的学术研究是有益的。《中国近代通史》的撰写和出版,圆了近代史研究所几代人的梦想,至今也是中国近代史学界唯一一部十卷本的大型通史。出版近十年来,学术研究有了较大发展,相关的档案文献也有持续公布和新的发现,如清史编纂工程大量刊布清史档案文献史料,美国胡佛研究所公布了蒋介石的日记手稿,以及中外档案馆新发现和公布的史料等等,都为中国近代史的进一步深入研究提供了史料基础和学术路向。因此,《中国近代通史》初版在经过十年发行后,根据新材料、吸收新成果再予修订,是很有必要的。

2016年8月27日,应江苏人民出版社的邀请,《中国近代通史》课题组多位作者到南京凤凰集团,与江苏人民出版社签订出版续约,正式启动修订再版工作。南京之行,大体确定了修订的三项原则:(1)基本风格、基本观点、基本结构不变;(2)字数篇幅总体不突破原版,但各卷也可以有些弹性,允许有的卷补充内容可适当突破;(3)修订时应该注意吸收学术界有代表性的观点,不要求逐一呼应,有的可以在注释中体现。总之,考虑到各卷作者本身任务很重,大修、中修并不现实,这次修订,总体上是小修,但是允许局部大修。

自南京续约以后,各卷作者在繁忙的教学和研究工作之余,对原稿做了认真修订,在通读、通校全文后,各卷都做了不少必要的文字处理,使表述更加准确、平实,并纠正了一些明显的史实错讹,补充了部分注释的文献出处。第六、七、八、十卷还增加了第三级小标题,以与全书体例统一。除此之外,各卷还进行了若干重要修改:

第一卷调整了章节结构,把原第二章调整为第五章,原三、四、五章改为二、三、四章。也有些文字修改。

第二卷对于引用较多的李秀成的亲书供词的版本做了认真考订,对中华书局影印本《忠王李秀成自述》原有错页进行重新整理校订,改题为《李秀成亲书供词》。

第三卷深化了湘淮系洋务派关系以及张之洞从清流派向洋务派转变的分析,改写了增设洋务局的内容,补充了关于郑观应、汤寿潜、邵作舟等早期维新派思想的论述。

第四卷在第八章补写了第五节“庚子中国国会与自立军事件”。

第五卷利用新出版的《袁世凯全集》,厘清了袁世凯修改《清帝逊位诏书》的史实。

第六卷在第一章、第四章、第七章都有重要补充和修订。

第七卷在第十章增加了第三节“工农运动的中介群体”。

第八卷在第二章、第四章、第五章、第十章都有重要补充和修订。

第九卷特别说明了从1937年7月开始的全面抗战与从1931年9月开始的局部抗战,既有相当的延续性,又有极大的不同;并利用新公布的《蒋介石日记》,补充了关于中国争取苏联出兵参战、陶德曼调停、九国公约会议、“桐工作”与中日秘密接触等方面史实的论述;还在第十一章第二节增加了“收复失土与琉球问题的提出”的内容。

第十卷在第一章、第三章、第七章做了重要补充和修订。

本次修订,是在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下进行的。原书某些带有含糊不清的、不尽准确的提法,都已经修订了。就全书而言,虽然修改幅度不是太大,尤其在补充新材料方面做得不够,但与初版相比,这个修订版还是有了一些新的面貌,为读者提供了一个更加可信的读本。

我作为《中国近代通史》全书的主编,认为有必要在序卷中阐明全书的基本的编撰原则、对中国近代史的基本观点、基本的写作体例和方法,作为各卷的原则要求。但是,在各卷写作中,不必重复这些原则和要求。这些基本的原则和要求,在课题组组成时,已提交各卷主编讨论和研究。各卷主编大体上赞成这些原则和要求。当然,这些原则主要是由本书主编提出的,体现了一种学术观点。是否妥当,还需要听取学术界批评。读者如有意见,可以提出商榷,开展正常的学术争鸣。任何学术争鸣,都是作者所欢迎的。

我们在《中国近代通史》完稿之时,就想到大概十年左右能够修订一次。这次修订,算是不忘初衷。当然,我们希望以后还有机会不断修订完善。值此修订版面世之际,我们期待能够得到学术界与社会各界人士的批评指教。

当初承担撰写任务的主要学者都是中国社会科学院近代史研究所的研究人员。现在还是这些人在参加修订,但情况已经有了很大变化。王建朗早已是近代史研究所所长,汪朝光担任了中国社会科学院世界历史研究所所长(以上两位所长新近也已退出领导岗位),杨奎松在华东师范大学担任教授,王奇生在北京大学历史系担任教授兼历史系主任,我和虞和平、姜涛、马勇、曾景忠都从近代史研究所退休了。原在华南师范大学历史文化学院担任教授的谢放也已退休。原来是副研究员的李细珠、卞修跃,如今是近代史研究所独当一面的研究员了。当初各位愉快地接受撰写任务,今天各位又愉快地接受修订任务,这是令人感动的。回顾十余年来的合作,深感这是一次很融洽的学术合作。这种合作,在一个人的学术生涯中是不可多得的。

这种合作不仅体现在本书的撰写者方面,也体现在撰写者与出版者的合作方面。当初,江苏人民出版社获悉我们正在筹划《中国近代通史》撰写的消息,立即找上门来,主动要求承担出版任务。从此,我们一拍即合。在出版《中国近代通史》的过程中,我们与江苏人民出版社的合作是非常愉快的。江苏人民出版社吴源社长和金长发主任给我们很好的支持与配合。当《中国近代通史》初版合同即将到期之时,就有几家别的出版社来联系再版事宜,我们也曾有过犹豫,但江苏人民出版社没有轻易放弃,而是努力再续前缘。徐海总经理与府建明总编辑特意到近代史研究所洽谈此事,促使我们下定了继续合作的决心。

在《中国近代通史》再版之际,我作为主持者,谨向各位合作者表示感谢!向有关单位的审读专家表示感谢!本书修订版吸收了他们提出的不少修订意见和建议。向江苏人民出版社王保顶社长、谢山青总编辑表示感谢!向阅读初版和修订版的所有读者表示感谢!11.58

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价