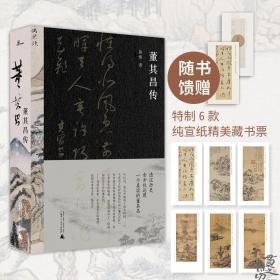

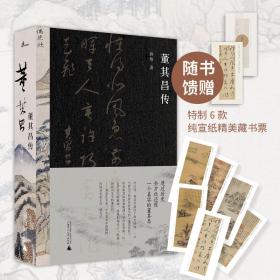

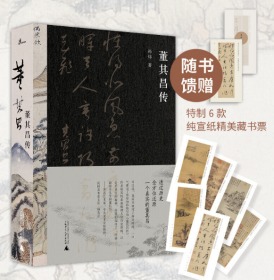

董其昌传(6款纯宣藏书票,著名艺术媒体人孙炜潜心力作!全景式解读董其昌跌宕一生)

一部个人传,一部晚明史。董其昌骂名背后的真相究竟如何?本书为你还原一位历史上备受关注、争议的董其昌。著名艺术家杨先让、旧金山亚洲艺术博物馆馆长许杰、钱钟书助理栾贵明联袂推荐!

¥ 90 4.5折 ¥ 198 全新

仅1件

作者孙炜 著

出版社广西师范大学出版社

ISBN9787559829146

出版时间2020-09

版次1

装帧软精装

开本16开

纸张胶版纸

页数608页

字数418千字

定价198元

上书时间2024-04-03

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

董其昌传(6款纯宣藏书票,著名艺术媒体人孙炜潜心力作!全景式解读董其昌跌宕一生)

1.一位艺术家的传记,一部艺术史,一部晚明史。

董其昌是才华横溢的艺术家,一生绘画作文,钻研画理,创造“南北宗”理论,终成文坛领袖;董其昌不是政治家,却深陷舆论旋涡,安之若素,在政治夹缝中求生存,无惧宦海沉浮。研究晚明历史,绕不开董其昌。研究中国艺术史,离不开董其昌。

2.远离政坛,沉迷艺术。

朝堂之上,血腥争斗。你死我活,不可调和。

如果,你是董其昌,你该怎么办?

宦海沉浮带来的,不仅是压力,还有智慧。得了“抑郁症”的董其昌,以笔耕耘,沉迷艺术,游戏人生。

对于董其昌而言,艺术,不仅是解决精神问题的“良药”,也是离开政治旋涡的良器。

3.纵情山水,不忘精进。

尊重历史,首先须对古人抱以实事求是的态度。董其昌到底是神是鬼还是凡人?

这需要通过对史料的搜集与整理,结合董其昌生活的时代和社会环境来观察分析。

董其昌的故事不仅是一个人的故事,还是一部生动翔实的历史。

内容简介

这是一本关于艺术宗师董其昌的全景式传记作品。作者孙炜经过多年研习、分析与考证,对这位近四百年前的里程碑式的艺术宗师进行了全方位描摹与解读。

本书以董其昌的人生经历为主线,从其青年时期颇为艰辛的宦旅之路开始,讲述了其“北漂”经历中诸多的酸甜苦辣,从穷苦出身的落魄潦倒到“连中三元”的书生意气,再到成为皇长子的师傅,董其昌凭借自己的非凡天赋和不懈努力,成为晚明文坛的中流砥柱。此后,在晚明的复杂政事中,董其昌几起几落,经历了颇为艰难的宦海沉浮,终于依靠艺术创作和经营富甲一方,成为晚明时期官居一品的大宗伯……

本书不仅对董其昌的生平事迹进行描写,同时将其在书画、艺术、历史等领域的造诣与成就,乃至其宦海商海两沉浮的人生经历放入彼时的政治、经济、文化大背景下讲述,将个体命运的走向与时代密切关联,让读者清晰地看到董其昌跌宕起伏的一生,为读者呈现了一位血肉丰满的书画大家。

作者简介

孙炜,祖籍山东荣成,1963年生于江苏常州。毕业于中国人民大学,国内知名艺术媒体人。30年来,见证和参与中国文物艺术品收藏市场的发展,发表有关中国艺术收藏史文章多篇,在学术界产生良好反响。

出版有《清风见兰:郭秀仪的艺术生涯》《风流石癖:陆质雅传》《民国书画断代史》《黄琪翔将军传》以及长篇小说《拍卖场》等多部著作。

精彩书评

可以说,我高兴地用了两天时间,一口气看完了厚厚的孙炜写的《董其昌传》。作者极其执着地梳理大量历史资料,以公平求实的精神,给我们端出了一位崭新而活生生的董其昌。

四百余年前,董其昌一生坎坷跌宕,从贫困书生直至一品官爵、家产富贵,独占一方到身居画坛霸主,才智悟性过人,读万卷书,行万里路,师古人师造化,一生伴随收藏、笔墨实践不断。书法夺魁,山水创新,更不用说美术史论上的独见,中国历史上少有的艺术现象。

董其昌的人生经历,与其性格、性情紧密相关。虽然有瑕疵有遗憾,他骨子里却是艺术家气质,不影响他在中国美术史上至今不可忽视的地位。

——著名艺术家、中央美术学院教授、民间美术系主任 杨先让

孙炜先生历时数年写就《董其昌传》, 以崭新的视角审视这位对中国书画艺术产生过巨大影响的创作和理论大家, 追踪其跌宕起伏的人生轨迹, 并从中揭示明末艺坛的真实文人生活场景和时代风貌,突显了中国历史文化的魅力。

——美国旧金山亚洲艺术博物馆馆长、美国人文与科学院院士 许杰

《董其昌传》是一本难得的好传记,它横跨文学、艺术和历史科学三大领域,可见写作难度之大。《董其昌传》对历史素材进行了扎实地搜集和深入地探索,又充分发挥艺术想象,在历史叙事中,积补连缀,为读者展开了一幅辉煌而富有质感的画卷。既有强大的历史骨骼,又有迷人的艺术色泽。

——钱钟书助理、中国社会科学院研究员 栾贵明

目录

第一章 决定命运的科举考试

第二章 江山代有才人出

第三章 血战古人

第四章 坐失执政意

第五章 董氏书画船

第六章 五十至大成

第七章 民抄董宦

第八章 青楼花痕

第九章 大宗伯

第十章 六次恳请致仕

第十一章 生命在艺术庇护下不朽

前言/序言

自序

多年前,当我开始关注中国艺术与收藏时,突然间撞上了董其 昌。这个人实在太分裂。有人夸他艺术大师,有人骂他流氓恶霸,而且,昨天电视上还有人讲,董其昌的艺术观点如圭臬,夜里刮了一阵 风,早起又听见人们指责他罪大恶极。

某天看特种兵演习的电视新闻。百米外有个人形半身靶子,上阵的个个是神枪手。一扣扳机,命中前额,靶子倒下,过了一会儿,人形靶又竖立起来;再一枪,命中心脏,它又倒下……这样不停地被打 倒,又不停地站立起来的事儿,很容易让人联想到董其昌。他生前身 后命运多舛,也跟被人们击中的靶子一样耐人寻味。

这个距今近四百年的历史人物,本是一位连远足都须向人借钱的 穷书生,却凭借自己的非凡天赋和不懈努力,依靠艺术经营而富甲一方,并成为晚明时期官居一品的大宗伯,德高望重的文坛领袖,其 本身就是人生励志的传奇。更为重要的是,当代人无论是涉及中国书 画史、收藏史还是如何鉴定中国书画,董其昌始终是一位绕不过去的门槛。

他被社会如此关注,如此撕裂,又像不倒翁似的倒了又起,就注定他是个极为重要又很复杂的人物。

可是,董其昌到底是个怎样的人?

经过多年学习、考证和分析之后,在我看来,须先从四个方面来认识他。

一、董其昌是一位划时代的艺术史论家

首先,董其昌对艺术最重要的理论贡献,无疑是“南北宗”论。他借用禅修“顿悟”与“渐修”的境界,划分了我国美术滥觞自唐代 以来的两大传承系统,即“南画”与“北画”的关系,为后世搭建了 中国美术史的路标,成为有志者艺海泛舟的不灭灯塔。

其次,他夯实了“文人画”的概念。至晚在北宋,苏东坡就提出了“文人画”(士人画)的概念,尚系一个模糊的初始阶段。而经董 其昌的诠释与实践,“文人画”已成为“南画”的同义词。这种以尊 崇“顿悟”的形式来抒写内心对外界认识的创作方式,引领了数百年 间的中国画坛。

再次,他创造性地提出了“烟云供养”思想,指出书画不仅具有 教化意义,还具有“却病延年”的养生功能和陶冶精神的作用,使得 知识分子趋之若鹜,寄托情怀,从而极大地推动了书画创作与收藏的普及。因此,《明史》认为,他的贡献与米芾、赵孟頫比肩。

二、董其昌是一位集大成的艺术品鉴赏大家

他以实证主义的方法,为后世重构了中国书画发展史,成为中国历史上最受尊崇的书画鉴赏大家之一。

董其昌所采用的“目鉴”方法,是在总结前人智慧的基础上得以 完善,而这种方法延续至今,仍然被赞誉为最可靠、最实用的方法。而且,正是由于董其昌劳心费神地进行存世书画的整理、鉴定,使得当下的我们得以以游廊的形式,观赏中国历代绝伦美妙的书画,并引 以为民族自信。试想一下,世界各地博物馆珍藏的中国古代书画中,若少了董其昌的梳理、题识和赏鉴,是多么苍白与遗憾。中国历代书 画是中华文明极为辉煌的组成部分之一,其绚丽与多姿,犹如丽人颈前的珍珠链,光彩夺目,而编制“项链”的这项美丽工作,董其昌厥 功至伟。

三、董其昌是一位影响深远的书画家

他提出“以蹊径之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”的“笔墨论”思想,是一种认识美学的新觉悟;他创建的“山水程式”画风,奠定了所谓“正统画派”的基础;他所创造的“秀逸一路”书法风格,成就卓越,开创了一代新风。

他因艺术成就而尽享殊荣,尤其入清以后,更是受到了康熙、乾隆等历代帝皇的崇敬和追捧,引领着有清一代的主流艺术观念,其影响力迄今未衰。

四、董其昌是一位治学严谨的史学家

他被人们敬称为“太史公”,奉修《神宗实录》并辑录《神庙留中奏疏汇要》,在当时就受到了皇帝嘉奖,晚年还印刷刊行了《容台 集》。这些都已经成为重要的史料。这位擅写八股文的顶级高手,还以自己的亲身实践,提出了“行万里路,读万卷书”,成为后世学以 致用的人生箴言。

我极为赞同李大钊先生的“史论”观点。他说,“纵以观之,则 为历史;横以观之,则为社会”,而“经济的变动是思想变动的重要 原因”。还说“历史学是起源于记录”“主要目的本在专取历史的事实而整理之,记述之”“他不是僵石,不是枯骨,不是故纸,不是陈编,乃是亘过去、现在、未来、永世生存的人类全生命”。

尊重历史,首先须对古人抱以实事求是的态度。董其昌到底是神是鬼还是凡人?还需要通过对史料的搜集与整理,结合他生活的时代 和社会环境来观察分析,这样才能重新认识历史上的惊心动魄,而绝不仅仅是为满足后人之需,抛弃常识来撕裂历史人物。只有通过学 习、了解和记忆,才能丰富我们的历史知识;只有向历史请益,才能认清我们自身的来龙去脉,才能提高、发展我们对世界的认知水平。

我对董其昌的兴趣,最先缘于对中国美术的热爱。经过数年的学习、考证和分析,自己对董其昌有了判断,所以在2015 年年初,决定动手来写一本关于董其昌的传记。据我所知,此前并没有人写过《董其昌传》这样的书,有的仅仅是数百字的小传。而关乎董其昌的 那些大量的、生动翔实的素材,像满天繁星,散落在浩瀚的史料之中,需要后人去钩沉、去汇集,然后似拼积木那样,努力去依照历史的本来面目,还原一位真实的董其昌!

这就是我写作《董其昌传》之目的,以期抛砖引玉。

2019 年 1 月 26 日 北京龙潭湖畔梦蝶轩

精彩书摘

第一章 决定命运的科举考试

一、春游北京

这是明朝万历十六年(1588 年)的春天。拂面春风刚刚掠过,北京皇城根下,柳树悄然吐露鲜嫩黄芽。这是一个好时节,万物安宁祥和。

此时的中国,是西方人梦寐神往的国家。据推算,明初时全球 人口约有5亿 1,中国在籍人口数于明初洪武二十六年(1393 年)是 6054 万,到了万历时可能已超过1亿 2。而农业社会最宝贵的耕地,

在明初时有 8 亿 5 千万亩,经过不断开垦,到了明末已经接近 10 亿 亩。大明帝国不仅拥有军事强权,也是世界上最发达的经济体。

这个帝国,不仅地域辽阔,气候宜人,物产丰富,子民们的生活 物资也均可自产自销,自给自足。而且,中国人吃苦耐劳的性格,使 他们从鸡鸣开始劳作直至披星戴月,从不知道抱怨,夜晚还能够开心入睡。在他们的辛勤劳作下,社会富足,国库充盈。同时,中国人还 恪守着延续千百年的儒家礼仪传统,父亲子爱,中庸合度,与外人相见时总把双手隐藏在宽大的长袖内,作揖施礼,喜笑不露齿。当五花八门的传统节日来临之际,人们总爱穿着鲜亮美丽的衣装欢聚一堂,纵情歌舞,尽兴而归。所以外国人认为,这时的中国,是这个星球上最适宜人类生活的地方。早期来华的传教士利玛窦说:“中国这个没有上帝的地方,竟然治理得这么好。柏拉图的乌托邦,在中国是真实存在的。”

外国人对中国的政治兴趣远胜于国人。当时的洋教士震惊地看到:中国的政治体制非常先进且优越——看似这个国家的主人是皇帝,实行独裁统治,其实并非他一个人说了算,而是由一群博学多识 的高级知识分子(进士)管理着这个巍然帝国。这种内阁制度,是世界上最成功的政治系统,社会上民主气氛空前自由与活跃。时人顾宪成曾撰对联曰:“风声雨声读书声,声声入耳;家事国事天下事,事事关心。”

中国经济的繁荣,也令洋教士们瞠目结舌:大明帝国政府实行低 税率政策,鼓励子民在农业、陶瓷、茶叶、纺织、印刷、运输等各行 各业中各显其能,激发了中国人巨大的创造力。因欧亚贸易流入中国的白银占到了全球的三分之一(约 1 万吨白银),中国的 GDP 约占 全球的四分之一。3

利玛窦是意大利人,他用自己的蓝眼睛观察到:中国人民生活的 幸福指数很高,家境殷实,安居乐业。他写道:“人们衣饰华美,风度翩翩,精神愉快,彬彬有礼,谈吐文雅。”而且,当时的物价也非常合理,据明代小说《金瓶梅》载,一个富人到酒店里去享受:一坛 金华酒、两只烧鸭、两只鸡、一只猪蹄、一些鱼、一些点心,如此满满一整桌的美味,花费“一两五钱银子”。有人折合成今天的物价,约在人民币 500 元至 900 元之间。

这时的北京城,名曰“顺天府”,不仅有皇宫,还是中央六部、五军都督府、都察院和国子监所在地,是明王朝的政治与文化中心。它的城墙和城门,是按照“内九外七皇城四”的规制设计的,是当时极为壮美的历史名城之一,也是一座超级国际大都市。市内设施之 完备,在全世界屈指可数。万历时人吕坤记载:“今京师贫民,不减百万。”4 可见总人口数已超过百万。

——————————————————————————

1 尤瓦尔•赫拉利《人类简史》,中信出版社 2014 年版,第 239 页。

2 韩大成《明代城市研究》,中华书局 2009 年版,第 17 页。

3 何国庆《万历驾到:多元、开放、创新的文化盛世》,远流出版社 2016 年版,第 19 页。

4 吕坤《去伪斋集》卷一。

位于北京城正东面,有座著名的城门——朝阳门,是官民进出京 城十分重要的城门之一,由一群威武的兵弁把守。

此刻,人流中有几个风尘仆仆的旅客,由远及近地向朝阳门走来。领头的是两位仪态不俗的青年。在其身后,驾车挑担的人显系随 从。这两位青年一高一矮,一胖一瘦,体型特征十分明显。

兴冲冲地走在最前面的人,是个矮个子,身穿粗布长袍,头戴士人方巾,年龄稍长。细看他,原是方脸小眼,颧骨略高,抿嘴而笑, 满脸憨厚的神色。甫进城门,他便东张西望,左顾右盼,似乎对京城 里的一切都感到新奇有趣,显得格外兴奋。

这种感觉很正常,因为北京城确实蔚为壮观,气势撼人。以当时 的建筑水平而论,三层楼的房屋已被惊为“摩天大楼”,而建成于明 永乐十八年(1420 年)的紫禁城午门,通高 37.95 米,如果患有恐高 症的人攀临此门,一定会被吓得双腿发软。而且,据传教士记载:北京城的街道,平坦而笔直,宽度可供十五匹马并行,所以街道尽管很长,也能一眼望到尽头。

北京城里的细节也十分可人。街道两旁楼台林立,百姓宅院都非常漂亮。门前种植了整齐的树木,春风一吹,绿树成荫,姹紫嫣红。传教士描述到,每家每户似乎都拥有花园。这些院子根据各家的富裕程度不同而大小各异,即便是小门小户,人们也会在院内挖掘观赏鱼 塘,或在假山间种上几棵竹子,使得生活充满了盎然情趣。市民的屋内十分干净,墙壁刷得白如奶汁。中国人一直自信地以为,首都北京就是全世界的中心。

这位矮胖者,就是本书的主人翁,来自南直隶松江府华亭的董其昌1。此时董其昌年方三十四岁,是第一次来北京。

此时的董其昌,虽只是诸生(秀才),却已海内闻名。明朝的南 直隶,历来是中国经济、文化与教育的重镇。当朝的大小官员们,至少 有一半来源于此。所以在京城的官场里,大家都知道这个初出茅庐的董其昌,把他视为冉冉升起、刚刚显露光芒的南直隶后起之秀。

未见其人,先闻其声——董其昌首次来京,为何已在京城有些名气了呢?

其一,人们历来相信“名师出高徒”,而董其昌师出名门,是原浙江布政使莫如忠、礼部尚书陆树声的得意门生,而莫如忠和陆树声都是当朝耆老,是声望甚高的大学者,为世人所景仰;其二,虽然他只是诸生,但他的文章已经妙绝天下,尤其是馆阁体文章,已被书肆 广为翻印,行销各地。这类科举文章,本是董其昌为应付科举考试而自习所用,常为慕名者索去,成为类似我们今天的高考范文,各地应考的举子们常常把董其昌的馆阁体文章当作科举考试的参考资料。董其昌初来北京时,有人就拿着那些翻刻的文稿,来向他求教 2。与董其昌偕伴来京的高瘦者,同是来自南直隶的娄东王衡。此人年方二十七岁,白净的瓜子脸上剑眉如飞,一双多情的眼睛炯炯有 神。他身穿丝质长袍,在领口和袖边处还绣着精致的花纹,走起路来昂首挺胸,气宇轩昂。只要远远地瞥上一眼,就能见其不同凡响的精神气质。

王衡是有名的青年才俊,比董其昌年少七岁,但以当时的名气论,比董其昌有过之而

无不及。因为此时的王衡已是一位出色的青年戏曲家,擅长编剧。他自小喜爱昆曲,家中

——————————

1 董其昌长什么样?当年遗存下来的几张他的画像:一是上海博物馆收藏的《尚友图》,二是台北故宫博物院收藏的《书辋川诗》册页内《礼部尚书谥文敏董公小像》,三是南京博物院 收藏的董其昌《秋兴八景》册页上的画像。我们可从中端详个大概。这些画像的创作时代有 先后,但描绘董其昌的长相基本一致,即其身材不高,窄肩短臂,体型微胖,方脸小眼,大鼻隆起,颧骨略高,看上去气质文雅,有所谓谦谦君子之貌——作者注。

2董其昌《容台文集》卷二《戏鸿堂稿自序•即复赵公益书》。

还养了戏台班子。他写的 戏剧也常在各地上演,丝竹之声远飘万里,其无数拥趸分布在大

江南北。更为重要的是,王衡还是当朝内阁大学士、辅臣王锡爵的独子。内阁大学士是个什么官衔?在此处稍费笔墨介绍一下。明朝初年,开国皇帝朱元璋为加强中央集权,于洪武十三年(1380 年)先 后找借口杀了三位宰相,其中最著名者就是开国功臣、丞相胡惟庸, 随后他趁机撤销中书省,废除丞相职位,独掌天下事务。至明成祖朱棣即位后,特派大臣解缙等人入值午门文渊阁,在皇帝眼皮底下处理 军国大事,这就形成了内阁制度。

内阁成员都是大学士,他们拥有“票拟”大权。“票拟”也叫作 “票旨”“条旨”,就是所有官员的章奏先由内阁大学士审阅,集体 商议,然后在纸条上写明处理意见,再送进宫里由皇帝最终定夺。皇帝阅毕,用红笔在“票旨”上批示,叫作“批红”,亦称“朱批”,这就是正式的皇帝谕旨,具有绝对的权威性,然后朝廷官员再按照皇帝谕旨去执行。明代的内阁大学士,虽无宰相之名,实有宰相之权。内阁的班头叫“首辅”,其他人为“辅臣”。而明朝的内阁大学士一 般只有三四位,最多时也不过五六位,使得权力更加集中。王衡的父亲王锡爵,就是当时的辅臣、内阁大学士。

王衡这次入京,之所以引起人们的特别关注,还有一个政治背景——与当年内阁首辅张居正的“夺情”事件有关。这是一桩轰动朝 野的著名历史事件。

万历五年(1577 年)九月二十六日,时任内阁首辅张居正的父 亲张文明去世。因朝廷有明文规定,“内外大小官员丁忧者,不许保奏夺情起复”。丁忧的官员必须离任回乡,服丧三年(实际上是 二十七个月),否则即是违背伦理的“忘亲”“夺情”。但此时,首 辅张居正权倾朝野,正在辅佐皇帝开创“万历新政”,处在实施“一条鞭法”等重大改革措施的关键时刻,生怕自己一旦离职而大权旁 落,因此不愿回家奔丧守孝。于是,张居正暗中勾结宫中职位最高的 大宦官、司礼监秉笔太监冯保,由冯保传达皇帝的谕旨,命令吏部尚书张瀚奉诏挽留张居正。与此同时,张居正本人也一再要求张瀚出面挽留自己,企图牢牢掌权。

然而,张瀚是个绵里藏针、老谋深算的官场老 江湖,有胆有识,即使万历皇帝已经下达谕旨,他依旧不肯出头挽留首辅张居正。事实上,万历皇帝当时还是一个年仅十四岁的孩子,唯老师张居正马首是 瞻,并称其为“亚父”。

户部侍郎李幼孜是个望风使舵的马屁精,为了巴结张居正而“首 倡夺情”之议,至此激起千层浪。内阁大臣吕调阳、张四维因屈服于张居正的权威,也引前朝事例,赞同张居正夺情视事。但翰林院编修吴中行1 等人不畏权势,表示坚决反对,结果被万历皇帝下令夺职并 廷杖。王锡爵当时官拜詹事府詹事兼侍读学士,对吴中行等人表示同情,曾为吴中行等人向皇帝与张居正求情宽恕,但都无效,最后只得参加了为吴中行等人的饯行,礼送他们去充军。第二年,张居正还是迫于压力,被迫回乡安葬父亲。不少官员为拍马屁,联名恳请张居正赶紧回朝,但王锡爵断然拒绝签名。

王锡爵由此得罪了张居正势力,受到官场排挤。青春年少的王衡给父亲王锡爵写了一首《归去来辞》,央求父亲赶紧辞官回家。王锡爵感叹道:“吾不归,将无为孺子所笑!”2在对抗首辅张居正势力的 朝廷官员眼里,王衡早已是少年英雄,备受赞誉。

万历十二年(1584 年)张居正刚刚去世,万历皇帝立即掉转屁股开始起用反对派,对张居正的势力进行秋后算账。昔日国家之栋梁、如同皇帝慈父一般的恩师张居正,一夜之间成为千古罪人。在万 历皇帝亲自主持下,其恩师张居正被抄家,长子张敬修被迫自杀,次子充军戍边,张家数十口人被饿死,张居正本人还险遭开棺鞭尸。而王锡爵则被朝廷重新召回

————————————————

1吴中行(1540—1594),常州人,生于官宦之家。张居正倒台后,吴中行官复原职,卒,赠 礼部右侍郎。其常州家中“止园”为明代名园。他是当代戏剧家吴祖光的先祖。

2 针对这件事,钱谦益在《列朝诗集小传》中说王衡“年十四,作和归去来词,以讽江陵,馆 阁中争相传写”。陈继儒也说,王衡“方十四,名动京师已”。

,像凯旋一般,授之以礼部尚书衔兼文渊阁大学士,成为辅臣,入值内阁,可谓权倾朝野。

王衡此时来京,正是父亲王锡爵大权在握之际,也是张居正的政治对手们弹冠相庆之时。满朝官员对王衡当年的举动念念不忘,把他当成小英雄来欢迎。中国古代的官场历来如此,一班人掌权得势,立 即云集另一帮拍马屁者,好话必须说尽。

王衡之所以与董其昌偕伴来京,是因为他们之间的关系非同一般。事实上,早在董其昌还是诸生时,董其昌和好友陈继儒就曾受邀到王锡爵家与王衡伴读,所以董其昌、陈继儒与王衡是同窗兄弟。

董其昌的社会地位和经济条件与王衡有着天壤之别,可用寒酸来形容。董其昌出身平民,早年丧母,一直到了三十岁才结婚,第二年生了儿子,不久父亲董汉儒又去世。在平时,董其昌的生活费用常常由他的好友、太学士范尔孚接济,连眼下这次北游的所有费用,也是仰仗了范尔孚捐资。1 范尔孚仗义疏财,目的就是为支持董其昌坚定地去走科举道路。在中国一千多年科举选才的历史中,它所推行的教育与竞争机制,是公平可行的制度,即使在封建社会,依旧保持了底层子弟通过考试获得管理国家权力的晋升通道。

董其昌与王衡此次来京,目的有二:一是利用考前闲暇,游览京都风光,调整心情,以备战来年八月乡试;二是参观游览“北雍”, 熟悉考场环境。

“北雍”一词,是明朝首都北迁后产生的。当时在北京、南京分设两个国子监。北京国子监被称为“北监”或“北雍”,而设在南京的国子监则被称为“南监”或“南雍”。按照规定,通过乡试而晋级的所有举人,都可参加次年二月由礼部在“北雍”举行的会试,考试合格者,才有资格参加在北京皇宫里举办的殿试——科举的最高一级考试。

他们坚信,明年二月,自己一定能够再来“北雍”参加会试,于是前来探路。年轻人的这种自信不是没有道理,因为在众多耆宿的心目中,他俩都是青年才俊,志在必得。然而事实上,董其昌此前已历经了两次乡试,都因运气不佳而名落孙山。

董其昌第一次参加乡试是在万历七年(1579 年),与同乡唐文献、陈继儒等人结伴前往,结果铩羽而归。他们亦师亦友的乡贤莫是龙,曾忧愤交加地写下了《知唐元征、董玄宰俱下第志感》:

故人摇落青云路,无奈天涯春草芳。

壮志独怜陈仲举,高才空忆蔡中郎。

书将误说投燕相,玉抱贞心泣楚王。

耳尚淹千里足,驽骀何意向康庄。2

莫是龙乃闻名遐迩的华亭才子,这首诗是替他俩抱不平,指出董其昌和唐文献的落选,系怀才不遇。

董其昌与唐文献等人第二次联袂参加乡试,是在万历十三年 (1585 年),结果唐文献中举,接着在第二年殿试中,又获丙戌科一甲第一人,即状元及第,衣锦还乡,而董其昌仍然名落孙山。

唐文献(1549—1605),字元征,号抑所,华亭人,与莫是龙、董其昌、陈继儒等均是文社好友。他十五岁入乡学,读书十分刻苦,洁己好学,善属文。1

唐文献考中状元之事,显然给予董其昌极大的鼓舞。唐文献比董 其昌年长六岁,似乎

相关推荐

-

董其昌传(6款纯宣藏书票+100%签名本)

全新天津

¥ 120.00

-

正版.董其昌传(6款纯宣藏书票)孙炜 著

全新北京

¥ 110.00

-

毛边、签名本:董其昌传(6款纯宣藏书票+签名、毛边本。)

全新天津

¥ 178.00

-

董其昌传 6款纯宣藏书票 孙炜潜心力作 全景式解读董其昌跌宕一生

九五品鹰潭

¥ 155.00

-

董其昌传(6款纯宣藏书票+100%签名本。著名艺术媒体人孙炜潜心力

全新北京

¥ 203.70

-

董其昌传 普通本(含6款藏书票)

全新郑州

¥ 138.60

-

【毛边本+签名+钤印】董其昌传(限量200本+6款纯宣藏书票 一版一印)

全新兰州

¥ 168.00

-

董其昌传(6款纯宣藏书票+100%本。著名艺术媒体人孙炜潜心力作!全景式解读董其昌跌宕一生)

全新成都

¥ 138.60

-

签名本:董其昌传(6款纯宣藏书票+100%签名本。著名艺术媒体人孙炜潜心力作!全景式解读董其昌跌宕一生)

全新天津

¥ 138.00

-

签名钤印本 含6款纯宣纸藏书票 董其昌传(一部传记,一段明史,知名艺术媒体人孙炜全景式解读董其昌的跌宕一生!)

九五品苏州

¥ 102.00

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价