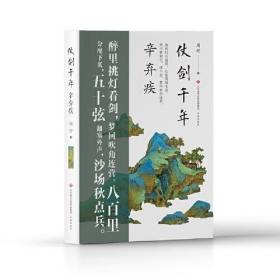

辛弃疾生平事迹,由于其文集失传,缺乏行状碑铭之类的完整传记资料,故而多湮没不彰。作者遍查宋元史籍、文集、志乘、笔记,辗转访求辛氏宗谱,对有关辛稼轩生平行实的资料进行了广泛搜讨;经过长期不懈的钩稽积累、严密翔实的细致考证,厘清了几个世纪以来的纷纭参差,对于稼轩南渡后的出处大节、用舍行藏诸端作出了令人信服的解说。全书分年隶事,亦兼用纪事本末之体,以综贯叙述,使读者得见诸多事件原委

邓广铭(1907—1998年)宋史学家。1907年生于山东德州临邑。1936年国立北京大学史学系毕业,毕业论文《 陈龙川传 》,深受指导胡适的赞赏。留校任北京大学文科研究所和史学系助教。先后发表《辛稼轩年谱》、《稼轩词编年笺注》《宋史职官志考正》《宋史刑法志考正》等,陈寅恪为《宋史职官志考正》作序。1943到1946年,任复旦大学史地系教授,

¥ 389 八品

库存5件

福建福州

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者邓广铭

出版社古典文学出版社

年代不详

装帧平装

上书时间2023-04-25

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

- 《辛稼轩年谱》:辛弃疾(稼轩)生平事迹,由于其文集失传,缺乏行状碑铭之类的完整传记资料,故而多湮没不彰。作者遍查宋元史籍、文集、志乘、笔记,辗转访求辛氏宗谱,对有关辛稼轩生平行实的资料进行了广泛搜讨;经过长期不懈的钩稽积累、严密翔实的细致考证,厘清了几个世纪以来的纷纭参差,对于稼轩南渡后的出处大节、用舍行藏诸端作出了令人信服的解说。此谱还提纲挈领地阐论了南宋时期的诸多军国大事,置人物于时代波澜之中。全书分年隶事,亦兼用纪事本末之体,以综贯叙述,使读者得见诸多事件的原委。

- 商品描述

-

【作者简介】

邓广铭(1907—1998年),中国历史学家、著名宋史学家,字恭三。1907年3月16日生于山东德州临邑。1936年国立北京大学史学系毕业,毕业论文《 陈龙川传 》,深受指导胡适的赞赏。留校任北京大学文科研究所和史学系助教。先后发表《辛稼轩年谱》、《稼轩词编年笺注》、《宋史职官志考正》、《宋史刑法志考正》等,陈寅恪为《宋史职官志考正》作序。1943到1946年,任复旦大学史地系教授,撰写了《岳飞》一书,把岳飞传记的写作提高到学术研究的水平。

1950年起任。在此期间,修订出版了《辛稼轩年谱》、《稼轩词编年笺注》,先后两次重写了《岳飞传》,并写成《辛弃疾(稼轩)传》、《王安石》等书。同时还发表了《唐代租庸调法研究》、《唐宋庄园制度质疑》、《南宋对金斗争中的几个问题》等论文。

60年代初,执笔撰写了《中国史纲要》中宋辽金史部分,成为高校文科的首选教材之一。

1980年,当选为中国史学会主席团成员和中国宋史研究会会长。1981年任博士生导师。从1954年起,先后担任北大历史系中国古代史教研室主任、历史系主任、中古史研究中心主任,以及国务院学位委员会成员、中国史学会主席团成员、中国宋史研究会会长、名誉会长、全国高校古籍整理委员会副主任、全国政协委员等职。

1998年1月10日上午9时50分,因病在北京去世,享年90岁。

邓广铭毕生致力于中国古代史特别是唐宋辽金史的研究。他治学严谨,领域宽阔,勇于探索政治史、经济史、军事史、学术文化史各方面的重大课题,精于历史人物传记之作,在古籍整理方面,亦有精深的研究。

他提出的治史入门的四把钥匙:职官制度、历史地理、年代学、目录学,一直受到史学界的重视。他因其在宋史方面超越前人的成就,成为宋史学界的一代宗师。

家庭背景

邓广铭出生于山东省临邑县。临邑是一个相当偏僻、闭塞而且文化很不发达的地方,在满清一代的二百多年中,临邑没有出过一个进士;邓家在当地虽算得上一户殷实人家,但也不是什么书香门第。

求学经历

1923年夏,16岁的邓广铭考入山东省立第一师范学校。一师的校长王祝晨是一位热心于新文化运动的教育家,在此求学的四年间,邓广铭才“受到了一次真正的启蒙教育”。在他当时读到的史学著作中,顾颉刚主编的《古史辨》及其整理的《崔东壁遗书》给他留下了非常深刻的印象。他在一师的同窗如李广田、臧克家等人,后来都相继走上了文学道路,而他却最终选择了史学,这与风靡那个时代的疑古思潮对他的吸引是分不开的。

考入北大

1927年,邓广铭因参加学 而被校方开除。三年后,他来到北平,准备报考大学。1931年,他第一次报考北大未被录取,便考入私立的教会学校辅仁大学,入英语系就读。次年再次投考北大,终于考入北大史学系,从此步入史学之门。这一年他25岁。

1927至1937年是20世纪中国学术史上的十年黄金时代,从30年代初到“七·七事变”前,则是北大史学系最辉煌的时期。这一时期史学系的专任教授以及兼任教授,有孟森、陈垣、顾颉刚、钱穆、胡适、傅斯年、姚从吾、蒋廷黻、雷海宗、陈受颐、张星烺、周作人、陶希圣、李济、梁思永、汤用彤、劳干、唐兰、董作宾、毛子水、郑天挺、向达、赵万里、蒙文通等人,阵容非常强大,可谓极一时之盛。学生当中也人才济济,桃李芬芳。仅1935和1936两届毕业生中,就涌现了王树民、全汉升、何兹全、杨向奎、李树桐、高去寻、邓广铭、王崇武、王毓铨、杜呈祥、张政烺、傅乐焕等一批杰出的历史学家。

留校工作

1936年,邓广铭从北大史学系毕业后,胡适将他留在北大文科研究所任助理员,并兼史学系助教,而文科研究所的所长就是由胡适兼任的。傅斯年当时从这一届的文、史两系毕业生中物色了几位有培养前途的人,要他们去史语所工作,其中也有邓广铭,但由于此时史语所已经迁往南京,邓广铭表示自己还是愿意留在北大,傅斯年也就不再勉强他。

留校以后,邓广铭在文科研究所主要从事两项工作,一是与罗尔纲一起整理北大图书馆所藏历代石刻拓片,二是协助钱穆校点整理他为编写《国史大纲》而搜集的一些资料。就在毕业后的一年间,邓广铭确定了他毕生的学术方向。在胡适给他的毕业论文《陈龙川传》所写的评语中,曾提出这样一个问题:“陈同甫与辛稼轩交情甚笃,过从亦多,文中很少说及,应予述。”这就是邓广铭研究辛弃疾的最初契机。另外,他选择这样一个学术领域与当时的时代环境也有很大关系。在《邓广铭学术论著自选集》一书的《自序》中,他如是说:“这样一个学术研究领域之所以形成,……从客观方面说,则是为我所居处的人文环境、时代思潮和我国家我民族的现实境遇和我从之受业的几位硕学大师所规定了的。”几年前,他在一次访谈中说到当初选择陈亮做传记,其中隐含的一个动机,就是“当时日寇步步进逼,国难日亟,而陈亮正是一位爱国之士;后来我写辛弃疾,也有这方面的原因”。这是那一代学者身上所承载的国家和民族责任感。

北大南迁昆明后,改由傅斯年兼任文科研究所所长。1939年8月,邓广铭奉傅斯年之召,辗转上海、香港、河内前往昆明。此时陈寅恪已被聘为北大文研所专任导师,在这以后的一年多时间里,邓广铭与陈同住一楼,朝夕相从,“实际上等于做他的助教”。邓广铭晚年在谈到他的学术师承时说,自从踏入史学之门,“在对我的治学道路和涉世行己等方面,给予我的指导和教益最为深切的,先后有傅斯年、胡适、陈寅恪三位先生。”不过从他一生的学术轨迹来看,陈寅恪对他的影响似乎并不明显。

在昆明的北大文研所期间,傅斯年总是千方百计地想要把邓广铭研治宋史的专业思想巩固下来。当时正值《宋会要辑稿》刊行,因价格不菲,邓广铭原本不想买的,傅斯年却非逼着他买下一部,并先由文研所垫付书款。邓广铭晚年回味这段往事,不无感慨地说,他最后选择宋史研究作为终身的学术事业,可以说是傅斯年给逼出来的。

1942年春,邓广铭征得傅斯年的同意,准备到重庆找一工作,以便把仍滞留于北平的妻女接出。经友人何兹全介绍,他去C.C派刘百闵主持的中国文化服务社,主编一种名为《读书通讯》的刊物。次年7月,经傅斯年鼎力举荐,他被内迁重庆北碚的复旦大学聘为史地系副教授。由于他在复旦讲授的全校公共必修课“中国通史”颇受学生欢迎,两年后就晋升为教授。在此期间,《陈龙川传》、《韩世忠年谱》、《岳飞》三部著作也相继由重庆的独立出版社和胜利出版社刊行。

抗战胜利后,南京政府教育部任命胡适为北大校长,在其回国之前由傅斯年任代理校长,傅斯年遂请邓广铭回北大史学系执教。当时有一种不成文的惯例,若是在别的大学做了教授,到北大只能降格做副教授,当傅斯年提出名义问题时,邓广铭并无异议。

1946年5月,邓广铭回到北平。正忙于北大复员和重建的傅斯年马上把他借调到校长办公室,做了一个未经正式任命的“校长室秘书”。在胡适到任以后,邓广铭仍然在从事教学、研究工作之馀做了很长一段时间的校长室秘书。

拒约南下

从此以后,邓广铭就再也没有离开过他的母校北京大学。1948年冬,傅斯年被南京政府教育部委派为台湾大学校长,他很想拉一批北大的教授去台大任教,以充实该校的师资力量。就在这年12月中旬胡适飞往南京之后,傅斯年屡次以北大校长胡适和教育部长朱家骅的名义致电北大秘书长郑天挺,指明要邀请部分教授南下,其中就有邓广铭。当郑天挺询问邓广铭的意向时,他这样回答说:“如果单纯就我与胡、傅两先生的关系来说,我自然应当应命前去,但目前的事并不那样单纯。胡、傅两先生事实上是要为蒋介石殉葬去的。他们对蒋介石及其政府的关系都很深厚,都有义务那样做。我对蒋介石和国民政府并无任何关系,因而不能跟随他们采取同样行动。”尽管邓广铭与当时大多数知识分子一样,对未来的新政权怀着一种惴惴不安的心情,但他根本就没有作去台大的打算。

1950年,邓广铭晋升为北大历史系教授。从1954至1966年,他一直担任中国古代史教研室主任。50年代是邓广铭学术创造力极为旺盛的一个阶段。请看看这份著述目录:1953年,《王安石》作为中国历史小丛书的一种由三联书店出版;1955年,经过大幅度修改增订的《岳飞传》由三联书店出版;1956年,《辛弃疾(稼轩)传》由上海人民出版社出版;同年,《辛稼轩诗文钞存》经过重新校订后由上海古典文学出版社出版;1957年,《辛稼轩年谱》修订本由上海古典文学出版社出版;同年,《稼轩词编年笺注》首次由上海古典文学出版社出版。在当时北大历史系的所有教师中,邓广铭的学术成果是最多的,以致历史系的某位教授说:“邓广铭现在成为‘作家’了!”

遭到批判

1957年,中国知识分子的劫难开始了。次年,邓广铭在双反运动中受到批判,他提出的“四把钥匙”说被当作资产阶级的史学方法遭到清算。历史系的学生以铺天盖地的大字报要拔掉他这面资产阶级白旗,结果是剥夺了他上讲台的权力,一直到1963年才重新获得为学生授课的资格。但此后迄至纹革结束,学术研究工作基本处于停顿状态。从1964至1977年的14年中,他竟然没有发表过一篇论文。这是他57岁到70岁之间,正是一个学者学术生命最成熟的时期。

这期间他写出的唯一一部著作是那本引起争议的《王安石──中国十一世纪时的改革家》。1972年9月,日本首相田中角荣访华,据说毛泽东在会见田中时,曾对他说过这样一番话:二战后的日本历任首相全都反华,而你却要来恢复中日邦交,这很类似于王安石“祖宗不足法”的精神;美帝、苏修对你此次来访极力反对,而你却置之不顾,这又颇有王安石“流俗之言不足恤”的气概。于是人民出版社就来找邓广铭商量,请他按照毛泽东的谈话精神,对50年代写的那本《王安石》加以补充和修改。次年,人民出版社依照当时的惯例,将邓广铭此次重写的《王安石》印出百来本讨论稿,送到各大学和研究机关进行讨论,而反馈回来的意见,都说对“儒法斗争”反映得很不够,于是出版社要求他再作修改。最后这部书稿终于比照“儒法斗争”的需要改定出版了。

晚年成就

直至“四人帮”被粉碎,邓广铭在年过70以后,迎来了他学术生命上的第二个青春。他一生中的这最后20年是他学术贡献最大的时期。就学术成果而言,这20年出版的著作有8种之多:《岳飞传》增订本(1983)、增订校点本《陈亮集》(1987)、校点本《涑水记闻》(1989)、《稼轩词编年笺注》增订本(1993)、《邓广铭学术论著自选集》(1994)、《辛稼轩诗文笺注》(1996)、《邓广铭治史丛稿》(1997)、《王安石》修订本(1983、1997)。与此同时,他还发表了40多篇论文。甚至在年过90以后,仍每日孜孜不倦地阅读和写作,直到住进医院时为止。

更为重要的是,他晚年的贡献已不仅仅局限于个人的研究领域。为了推动中国史学的发展,为了培养史学后备人才,他发挥了非常重要的作用。1978年,出任纹革后北大历史系首届系主任。自1980年起,担任中国史学会主席团成员,创建中国宋史研究会并连任三届会长。1981年,创建北京大学()中古史研究中心,担任中心主任达十年之久。这种贡献的价值也许比他个人的研究和著述更有意义。

在北大求学期间,邓广铭遇到了对他此生学术道路影响最大的两位导师,一位是胡适,另一位是傅斯年。

胡适自1932年起担任北大文学院院长,至“七·七事变”后才去职。在此期间,他为史学系讲授过中国哲学史、中国中古思想史、中国文学史概要等课程。邓广铭上四年级时,选修了胡适开设的一门“传记文学习作”课。这门课要求每位学生做一篇历史人物的传记,胡适开列了十几个历史人物供学生选择,其中宋代人物有欧阳修和陈亮。邓广铭在此之前曾写过一篇有关浙东学派的文章,于是便决定写一篇《陈龙川传》,作为他的毕业论文。1936年春,邓广铭完成了这篇12万字的毕业论文,得到胡适的很高评价,胡适给了他95分,并写下这样的评语:“这是一本可读的新传记。……写朱陈争辨王霸义利一章,曲尽双方思致,条理脉络都极清晰。”胡适还到处对人称赞这篇论文,“逢人满口说邓生”,这对初出茅庐的邓广铭是一个极大的鼓励。这件事情对他以后的学术道路发生了非常重要的影响,他之所以选择宋史研究作为其毕生的学术事业,他之所以把一生的主要精力用来撰写历史人物谱传,先后写出《陈龙川传》、《岳飞传》、《辛弃疾》、《王安石》这四部奠定其学术地位的宋人传记,与胡适都有很大关系。可以说,一部《陈龙川传》,基本上决定了邓广铭一生的学术方向。

邓广铭在《怀念我的恩师傅斯年先生》一文中曾经说到,在他的学术生涯中,对他影响最大的三位前辈学者是胡适、傅斯年和陈寅恪,“而在他们三位之中,对于我的栽培、陶冶,付出了更多的心力的,则是傅斯年先生。”邓广铭与傅斯年的师生渊源始于大学时代。傅斯年的本职是中央研究院历史语言研究所所长。1930年,北大史学系主任朱希祖因采用一中学教师编写的中国近代史教材作为自己的讲义,受到学生攻击,因而去职,遂由傅斯年代理系主任。在邓广铭入学后不久,系主任一职便由研究西洋史的陈受颐接任,但傅斯年仍长期担任史学系兼职教授。

傅斯年在北大史学系先后开设了史学方法导论、中国古代文籍文辞史、中国古代文学史、中国上古史择题研究、汉魏史择题研究等五六门课。其中“史学方法导论”这门课给邓广铭留下了深刻的印象。傅斯年在课堂上再三提出“史学即是史料学”的命题,并且常常把“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”这句话挂在嘴边。前几年,邓广铭在一次访谈中谈到傅斯年的史学观念对他的影响时说:“傅斯年先生最初在中山大学创办语言历史研究所时提出这一治史方针,后来又在《中央研究院历史语言研究所集刊》上声明这是办所的宗旨。胡适在北京大学《国学季刊》发刊词中也表达了同样的意见。他们两人一南一北,推动史学这个方向发展,史学界由此也形成一种重视史料的风气和氛围,我置身这样一种学术环境中,受到这种风气的浸染,逐渐在实践中养成自己的治史风格,形成自己的治史观念。”如果说邓广铭在学术方向的选择上主要是受胡适的引导,那么他的学术风格和治学方法则留下了傅斯年史学观念的烙印。不过要说傅斯年对他的“栽培”和“陶冶”,那主要还是在毕业以后的十年。

若是就狭义的专业领域的师承关系来说,不论是胡适还是傅斯年,对宋辽金史都谈不上有什么专门研究。大学时代,邓广铭也上过两门属于这个领域的专业课,一门是蒙文通讲授的宋史,另一门是姚从吾讲授的辽金元史。但这两位先生都没有给他后来的学术研究带来什么重要影响,他对这两位学者的评价也比较低调。

学术品格

首先从学术态度说起。学术态度的严肃性是学者的基本修养。从建国前过来的那一代历史学家,大都经受过实证史学的严格训练,学风的严谨在他们来说已经成为一种职业习惯。建国后,由于政治对学术的介入,实证史学受到了不公正的对待,史料被人蔑视,考据遭人嘲笑,历史学家声称要“以论带史”。即使在这种学术氛围中,邓广铭仍始终坚持实证史学的优良传统。1956年,他在北大的课堂上公开提出,要以职官、地理、目录、年代为研究中国历史的四把钥匙。两年后,“四把钥匙”说就在双反运动中遭到批判,有人质问说:“为什么单单丢掉了最根本的一把钥匙──马列主义?”并说“四把钥匙的实质就是取代、排斥马列主义这把金钥匙”。他为此受到很大压力,若干年后,才由郭沫若和胡乔木为“四把钥匙”说平了反。

忠诚于学术是邓广铭的一贯原则,尽管有时候坚持自己的信念并不是一件很容易的事情。50年代末,中宣部副部长张盘石让李新主持中小学历史地理地图教材的编写工作,李新为此召集有关部门负责人及部分历史学家讨论编写条例,其指导方针是由吴晗起草并经周恩来批准的“八条”,“八条”的基本原则是要根据新中国的疆域来解释历史,将历史上不同民族之间的国与国的矛盾看作是国内的民族矛盾。邓广铭在会上坚决反对这一原则,认为应该尊重历史,不能根据现实去曲解历史。因为“八条”是总理批准了的,所以他的意见显得很孤立,但他始终坚持己见,结果会议不了了之。后来有人向上面反映说:邓广铭把会议搅黄了。

对邓广铭稍有一点了解的人都知道,他一生中的许多著作都经过反复再三的修改、增订乃至彻底改写,这种情况在中国史学界似乎还找不到第二例。其中《辛稼轩年谱》改写过一次,《岳飞传》改写过两次,《王安石》先后修订和改写了三次,《稼轩词编年笺注》也修改、增订过两次,──而且就在1993年最后一个增订本出版之后,他又在着手进行新的修改,我手边就放着经他手订的修改本,改动的地方已达百馀处。从1937年开始撰著的这部《稼轩词编年笺注》,到1997年仍在不断地修改订补之中,这部著作的创作历程前后达60年之久!

按照邓广铭的计划,他原准备在有生之年把四部宋人传记全部再改写一遍,去年新版的《王安石》只是这个计划的第一步。他曾在病床上对女儿谈起过他的设想:“《岳飞传》前一部分整个重写,后面有些部分可以从书中撤出来,单独成文;《陈亮传》也不难写,有个得力的助手,半年时间可以搞出来;《辛弃疾传》基础太差,还要多做一些准备。”去年,河北教育出版社准备为他出版全集,他坚持要等他把几部传记重新改写完毕以后才能收入全集,在1997年10月7日致河北教育出版社编审张惠芝的信中说:“《岳飞传》、《陈亮传》、《辛稼轩传》,我要新改的幅度都比较大。贵社计划把几传原样重印,我认为不可行。我一生治学,没有当今时贤的高深造诣,使20年代的著作可以在90年代一字不变的重印。我每有新的见解,就写成新书,推翻旧书。”这就是他始终不渝的学术理想:追求至真、至善、至美的境界。

从邓广铭的著作中可以看到,他一生中凡正式发表的文字都是字斟句酌,决不苟且。就连他80岁以后写的文章还常有句子结构很复杂、逻辑很严密的表述,这显然是反复推敲的结果。他的论著既是如此认真地写出来的,所以就不能容忍别人改动他的文稿,他常对出版社或报刊的编辑提出这样的要求:“可以提出修改意见,也可以全稿废弃不用;但希望不要在字里行间,作一字的增删。”更不能让他容忍的,是由于某种“违碍”而删改文字。1996年,邓广铭为《台大历史学报》写了一篇《怀念我的恩师傅斯年先生》,其中谈到傅斯年去台湾后曾托人给他捎来口信,要把留在北平的藏书全部赠送给他,文中有一段注说:“此乃因傅先生昧于大陆情况之故,当时他已成一个被声讨的人物,其遗存物只应被公家没收,他本人已无权提出处理意见了。”去年,中国青年出版社在将这篇文章收入《邓广铭学术文化随笔》一书时,提出要把这段文字删去,邓广铭当即表示:“如果删去这段话,我这本书就不出了!”

邓广铭执著的学术精神是一个令人肃然起敬的话题。一位年过九旬的老人,仍坚守在他的学术阵地上,每天坚持读书和写作,直至病倒为止。在他生命的最后几个月里,为了修改讨论《辨奸论》真伪问题的论文,三番五次地托人从医院带回纸条,提出他的修改意见。躺在医院的病床上,面部插着氧气管和引流管,手臂上又在输液,即使在这样的情况下,他仍执意要看《王安石》一书的校样,于是女儿只好拿着放大镜,举着校样让他看。支撑着他那风烛残年的躯体的,该是多么顽强的精神。

章学诚最为推崇的是这样两种学术造诣:“高明者多独断之学,沉潜者尚考索之功。”邓广铭在为1994年北京大学出版的《邓广铭治史丛稿》一书所作的自序中,用这两句话来概括他毕生的学术追求,他认为一位历史学家“一是必须具备独到的见解,二是必须具备考索的功力”。我以为,“独断之学,考索之功”八个字,再准确不过地点出了邓广铭的治学风格。

一个学者有点学问并不难,学问渊博也不甚难,难得的是有见识。“独断之学”要求学者不但要有见识,而且要见识卓越,见识特出。邓广铭素以史识见长,体现在他的论著中的个性化特征极为明显,原因就在于他从不人云亦云,总是能够独树一帜,自成一说。比如关于金军拐子马的解释,关于岳飞《满江红》的真伪问题,关于宋江是否受招安征方腊的问题等等,他都提出了与众不同的独到见解。在邓广铭的论著中,从来就没有模棱两可的意见,他的观点一向旗帜鲜明。史识当然不是没有凭藉的,它源自深厚的学养。史学之道,但凡“独断之学”,必定有赖于“考索之功”,否则“独断”就难免沦为“武断”。对于邓广铭那一代人来说,考证的功力似乎是先天的长处,而他在考证方面的擅长,即便与同时代人相比也是突出的。“考索之功”的前提是对史料的充分掌握,从对史料的重视程度来看,可以看出邓广铭的史学观念受到傅斯年的很大影响,傅斯年提出的“史学即是史料学”的观点,自50年代以来一直遭到批判,邓广铭近年公开表明了他对这个问题的态度:“‘史学即是史料学’的提法,我觉得基本上是没有问题的。因为,这一命题的本身,并不含有接受或排斥某种理论、某种观点立场的用意,而只是要求每个从事研究历史的人,首先必须能够很好地完成搜集史料,解析史料,鉴定其真伪,考明其作者及其写成的时间,比对其与其他记载的异同和精粗,以及诸如此类的一些基础工作。”邓广铭历来主张研究历史要穷尽史料,这与傅斯年说的“上穷碧落下黄泉”也是一个意思。对于宋史研究者来说,“穷尽史料”是一个很高的要求,但邓广铭在他的研究中做到了这一点。

在邓广铭非常个性化的学术特色中,有一点给人们留下了深刻的印象,那就是他的论战风格。他一辈子都在进行学术论战,用陈智超先生的话来说,就是“写作六十年,论战一甲子”。实际上,邓广铭的学术论战还不止60年的历史。他写于1935年的第一篇学术性文章《评〈中国文学珍本丛书〉第一辑》就是论战文字,而1997年写成的最后一篇论文《再论〈辨奸论〉非苏洵所作──兼答王水照教授》,也仍然是一篇论战文字。在他病重住院期间,曾对女儿谈到他的论战风格:“我批评别人也是为了自己进步。我九十岁了,还在写文章跟人家辩论,不管文章写得好坏,都具有战斗性。”

需要说明的是,这种“战斗”精神并不是在他成名以后才形成的,上面提到的那篇批评《中国文学珍本丛书》的文章发表时,他还在念大学四年级。这种论战风格的形成,主要是缘于他那“耿介执拗而不肯随和的性格”,以及他那“从不左瞻右顾而径行直前的处世方式”。他在阐述自己的学术主张时说:“至于‘奄然媚世为乡愿’(章学诚语)的那种作风,更是我所深恶痛绝,一直力求避免的。”文如其人,这句话用在他身上实在是再合适不过了。对于邓广铭的文风,杨讷先生还有另外一种解释:“邓先生在指摘别人时的确用词尖锐,甚至使人难堪,……部分由于他的个性,部分是受前一代文风的影响。看看三十年代的文坛健将,喜欢用尖锐言词写作或辩论的,人数真不少。他们对别人尖锐,也能承受别人对自己尖锐。邓先生从事著述起于三十年代,自然会受那时文风的影响,这是可以理解的。”这段话隐含着当代学者的一种价值倾向:对老一辈学者锐利的文风可以理解,但并不赞赏。

顾炎武曾提出一个理想的学者标准:“愚所谓圣人之道者如之何?曰博学于文,曰行己有耻。”邓广铭将“博学于文,行己有耻”八个字作为他的座右铭,以此来规范他的道德文章。关于他的学问方面,我们已经谈得太多,这里只想就一件小事来谈谈他的人格风范。去年春,河北教育出版社补贴资金出版了《庆祝邓广铭教授九十华诞论文集》,并以此为条件,商定出版他的全集,但因他与人民出版社早有出版《王安石》修订本的约定,遂影响到全集的出版问题。他当时首先想到的是,如果全集不能由河北教育出版社出版,他将欠下出版社的一份情,“这使我感到沉重的压力,如何清偿此事,成为我心头一块大病”。在去年10月写给河北教育出版社编审张惠芝的信中,他提出全集仍希望交给该社出版,但必须等他把四部传记全部改完;如果出版社方面不

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价