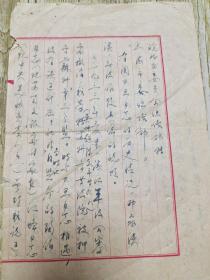

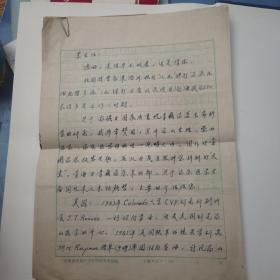

吴天 信札

¥ 300 八品

仅1件

浙江嘉兴

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者吴天

页数11页

上书时间2017-12-12

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 16小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

- 商品描述

-

吴天 (电影导演) 编辑

本词条缺少名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来编辑吧!

吴天,原名洪为济,别名一舟、违忌,中国电影编剧、导演。1912年出生于江苏扬州,1927年考入上海美术专科学校,积极参加学生运动以及抗日救亡运动,曾被捕。1933年他在南京民众教育馆做业余戏剧辅助工作,1935年东渡日本留学,专攻戏剧,于1989年12月8日逝世,终年77岁。

中文名 吴天 别 名 一舟、违忌 国 籍 中国 民 族 汉 出生地 江苏扬州 出生日期 1912 逝世日期 1989年12月8日 职 业 电影编剧、导演 毕业院校上海美术专科学校 主要成就 北京电影演员剧团任副团长 代表作品 《喜迎春》《一帆风顺》《心连心》《换了人间》《空印盒》等。

目录

1 简介

2 人物生平

▪ 早年经历

▪ 求学报国

▪ 主要成就

3 电影作品

▪ 《国庆十点钟》

▪ 《换了人间》

4 拍摄电影

5 制作电影

简介编辑

吴天从小过着饥寒交迫的生活。1927年考入上海美术专科学校,积极参加学生运动以及抗日救亡运动,曾被捕。1933年他在南京民众教育馆做业余戏剧辅助工作,1935年东渡日本留学,专攻戏剧。在日本,他组织了“中华戏剧座谈会”,排演了《钦差大臣》、《洪水》等话剧。他还参加了《东流社》、《杂文社》等刊物的编辑工作。回国后又于1936年被迫去马来西亚,新加坡等地,在那里,他编写了《伤兵医院》、《春回来了》等独幕话剧。1938年回到上海,在“上海剧艺社”担任编导,同时编辑“前线日报”副刊。这期间,他创作了散文集“怀祖国”,多幕剧“海恋”等,并首次将巴金的“家”改编为话剧,还导演了“上海屋檐下”、“北京人”等话剧。1946年,他任上海戏剧专科学校教务主任,编写了《剧场艺术讲话》一书,创作了电影剧本《喜迎春》,导演了《一帆风顺》,与应云卫合作导演了《忆江南》一片。新中国成立后,吴天调到北京电影演员剧团任副团长。之后,又在北京、长影、珠影搞专业编剧和导演,作品有:《走向新中国》、《国庆十点钟》、《心连心》、《换了人间》(与王滨合作)、丝弦剧《空印盒》。吴天导演的影片在风格上受中国古典小说的影响,结构严谨,人物性格鲜明,矛盾突出,如影片《国庆十点钟》,在导演处理上很见功夫,情节曲折,扣人心弦,人物刻画细腻,该片颇受观众欢迎,吴天在六十年代还写了电影剧本《拍案颂》和《缫丝女》。

《国庆十点钟》

《国庆十点钟》

吴天在中国电影理论建设及艺术教育事业上,也作出了重要贡献。早在四十年代,他就翻译了法国柯克兰及苏联泰洛夫的《表演艺术论》和《演剧论》等理论书籍;六十年代,又编写了《电影简话》小册子,在青年中开展电影普及工作,很受欢迎。

人物生平编辑

早年经历

1912年出生在江苏省扬州市一个破落的读书人家。家境的贫困,使他从小饱尝了饥饿与贫寒的滋味。他随哥哥出入于当铺与债主之门,看够了有钱人的冷面孔。这些都在他幼小的心灵中留下了深刻的印记。

由于亲身的经历,使他从青年时代起就对现实社会不满。在扬州中学读书时,他接触到进步思想,便很快倾向革命,1927年在学校参加了中国共产主义青年团。后来,他考入上海美术专科学校,并成为学生运动的活跃分子和领导者。1931年他积极参加了“大学联”、“自由大同盟”及中国左翼戏剧家联盟等组织的抗日救亡运动,因此被校方开除,并被反动当局逮捕。在群众舆论的压力下,反动当局对他不得不公开审讯。地下党组织为了营救他,专门请了当时著名的“爱国七君子”之一的沈钧儒做他的辩护律师,终于获释。

求学报国

1933 年他去南京省立民众教育馆做了一段时间的业余戏剧辅导工作之后,于 1935年东渡日本留学。在东京,专攻戏剧。在那里,他组织了“中华戏剧座谈会”,经常进行艺术交流和探讨,并由他自任导演,使这个团体排练演出了果戈里的《钦差大臣》、田汉的《洪水》等话剧。他还参加了留日学生组织的《东流社》、《杂文社》等刊物的编辑工作。回国后,他积极从事抗日救亡活动,因遭国民党反动政府的通缉,不得不于1936年离国去马来西亚、新加坡等地,在华侨中继续进行救国的戏剧宣传活动。他编写了《伤兵医院》、《春回来了》等独幕话剧,宣传群众。1938年,吴天参加了马来亚共产党,更加积极地参加当地的革命活动,因而受到英国殖民当局的通缉。之后,他又回国在上海从事党的地下工作和革命戏剧活动。他在“上海剧艺社”担任编导,同时编辑《前线日报》副刊。这期间,他创作出版了散文集《怀祖国》;以华侨生活为题材编写了多幕剧《海恋》、由他首次将巴金的长篇小说《家》改编为话剧;翻译了话剧剧本《马汉姆教授》、法国柯克兰的戏剧论著《表演艺术论》及苏联泰洛夫的《演剧论》等理论书籍,同时还导演了《上海屋檐下》、《北人人》、《沉渊》等话剧。

主要成就

1946年,他任上海戏剧专科学校教务主任时,编写了《剧场艺术讲话》一书,还创作了电影文学剧本《喜迎春》,导演了影片《一帆风顺》,还与应云卫联合导演了《忆江南》一片。

解放后,吴天调到北京电影演员剧团任副团长;之后,又在北影、长影、珠影搞专业编剧和导演。1950 年到 1951 年初,他在北影编导了故事片《走向新中国》;调到长影以后,于1956年编导了反特故事片《国庆十点钟》、1958年编导了故事片《心连心》、1959年他与胡苏、王滨联合编剧,由他导演了故事片《换了人间》;1960年他在戏曲片方面作了尝试,由他导演将丝弦剧《空印盒》搬上了银幕。

《国庆十点钟》

《国庆十点钟》

电影作品编辑

《国庆十点钟》

吴天由于受中国古典小说、传统戏曲等民族文艺作品的影响较深,因此,他的作品结构严谨,人物性格鲜明,善于组织矛盾,渲染气氛。比较突出的如《国庆十点钟》,这是根据一篇反特短篇小说《双铃马蹄表》改编为电影的。作品反映解放初期,特务分子将一颗威力可以炸毁三层楼的特制定时微型炸弹装在一只双铃马蹄表内,阴谋在国庆十点钟制造一个重大政治事件,同时制造假象,企图迷惑和转移我公安人员的视线,但敌人的计谋未能得逞。这个故事,情节复杂、曲折,而影片的长度又有限,因此容易表现得头绪纷乱,眉目不清,使人看不懂;另一种情况是,为了交待情节,而往往易于拖沓,从而减弱了紧张和惊险的特定气氛;第三种情况是,更容易只顾情节而顾不上刻画人物性格。吴天正是在这些方面表现了他的艺术修养和功力。这部影片是由他改编、导演的,从剧本到影片,都充分体现了惊险样式的特点。吴天将这部戏的情节发展、矛盾纠葛,结构得简练、清晰、巧妙、严谨;节奏紧张、波澜起伏、悬念扣人。如特务何占彪自以为爆炸阴谋万无一失,当抓住了他进行审讯时,他也不承认。我公安人员顾群把马蹄表放在敌人面前,指针已到十点,墙上的挂钟也响了十下,特务万分惊恐地注视着;突然,他霍地跳起来,冲出门外,恐怖地大喊:“炸弹!炸弹!”眼里充满了对死亡的恐惧。“轰!”一声巨响,何占彪倒下。顾群指着马蹄表平静地说:“早就调换了。”特务这才辨清巨响声原来是国庆的礼炮声……这几个极简短的镜头,组接得异常巧妙,使观众的情绪紧张;特务的恐惧,很符合特定情境下人物的情绪变化。仅仅几秒钟,观众由悬念、紧张,变得欢快喜悦,从而对保卫人民胜利果实的公安战士产生了敬佩和感激之情!从这里,充分体现了吴天的艺术匠心和造诣。在这部影片中,吴天在处理惊险情节与人物性格的关系上,在同类影片中也是比较成功的。他使惊险的情节始终服务于人物性格的创造,把人物总是置于最紧张、最尖锐的斗争中来突出其性格,因此,侦察员顾群、青年司机平小海的形象给观众留下了较深的印象。

《换了人间》

《换了人间》

《换了人间》

吴天在艺术上勤奋刻苦,善于探索。他在导演《换了人间》这部影片时,在电影民族化、群众化方面进行了有益的尝试。《换了人间》是由话剧《双婚记》改编成电影的。这个戏是通过魏秀兰两次守寡的命运,表现煤矿工人解放前后的遭遇和变化,充满离合悲欢。故事前后三十年,如何解决时间转换是一大困难。如用字幕或旁白,手法显得太陈旧,吴天便根据群众喜欢唱歌的习惯,采用了旁唱的办法,不仅艺术地交待了时间转换及事件经过,更能通过抒情的歌唱揭示渲染主人公的感情:用叙述曲唱出了古老的长城和往日的灾难,以及魏秀兰的两次守寡经过;用描写曲抒发了主人公深夜等待丈夫归来的感情、以及解放后的幸福情绪;用进行曲表达了新中国工人的豪迈情绪。这第一种歌唱,吴天是借鉴了说唱艺术开场的韵白形式,第二种是主观的心声,第三种则是借鉴戏曲中的帮腔形式。这些都是群众所喜闻乐见的表现形式。总之,这部影片不论是背景的渲染、配曲的穿插,或是人物性格的描写,都具有较鲜明的时代特色和民族特色,而且富于戏剧性,受到观众的喜爱。

吴天酷爱文艺,不管在多么艰难的环境下,他都没有离开过文艺。他的写作也很广泛,不仅写散文、剧本,研究戏剧理论,还编导话剧、电影,写小说、评论、普及读物等。他写的《电影简话》小册子,在六十年代很受青年欢迎,对普及电影基本知识发挥了很好的作用。他在中国电影理论建设及艺术教育事业上,都作出了贡献。他根据闻一多先生的事迹,创作的电影文学剧本《拍案颂》,也很有激情,剧本既很好地表现了闻一多作为一个革命者的精神;又很好地体现了人物是文学家和诗人的气质。对人物的性格刻画得异常鲜明、丰满、生动。剧本发表以后,受到评论界和很多艺术家们的赞赏和推崇。但由于种种原因,这个剧本未能投入拍摄。吴天写的另一个电影剧本《缫丝女》,也在临投入拍摄前夕,因“文化革命”而搁浅。正当一个文艺家在探索的道路上日趋走向成熟的时候,遇到“史无前例”的十年动乱,这对他是大的打击和挫折。

《走向新中国》

《走向新中国》

拍摄电影编辑

《血洒情花》

1957年

《美人鱼》

1959年

《鸾凤和鸣》

1952年

《空中小姐》

1959年

《怨女情痴》

1953年

《有求不应》

1953年

《春回人间》

1954年

《海棠红》

1955年

《采西瓜的姑娘》

1956年

《湘西赶尸记》

1957年

制作电影编辑

《春归何处》 (1948) .... 编剧

《喜迎春》 (1949) .... 编剧

《忆江南》 (1947) .... 导演

《喷火女郎 》 (1959) .... 制片人

《百花换了人间 》 (1959) .... 编剧

《多情的野猫》 (1960) .... 制片人

《我的爱人就是你》 (1960) .... 制片人

《夜半惊魂》 (1963) .... 制片人

《国庆十点钟》 (1956) .... 导演

《走向新中国》 (1951) ....导演

《心连心》 (1958) .... 导演

《空印盒》 (1960) .... 导演

《浴室艳尸》 (1952) .... 场务

《白蛇传》 (1952) .... 服装指导

《桃花江》 (1956) .... 剧务

《雪里红》 (1956) .... 剧务

《自由恋爱》 (1960) .... 制片人

《怨女情痴》 (1953) .... 服装指导

《红楼魔影》 (1960) .... 制片人

《湘西赶尸记》 (1957) .... 剧务

《樱都艳迹》 (1955) .... 剧务

《海棠红》 (1955) .... 剧务

《血影灯》 (1958) .... 制片人

《喷火女郎》 (1959) .... 制片人

《百花公主》 (1959) .... 制片人

《风雨桃花村》 (1957) .... 剧务

《豆腐西施》 (1959) .... 制片人

《风情尤物》 (1959) .... 制片人

《一见钟情》 (1958) .... 剧务

《空中小姐》 (1959) .... 剧务

《蝴蝶夫人》 (1956) .... 剧务

《葡萄仙子》 (1956) .... 剧务

《黑妞》 (1956) .... 剧务

《歌迷小姐》 (1959) .... 制片人

《郎如春日风》 (1957) .... 剧务

《三剑斗天魔》 (1962) .... 制片人

《茶山情歌》 (1962) .... 制片人

《换了人间》 (1959) .... 编剧

《刀光剑影》 (1958) .... 制片人

《那个不多情》-续集 (1962) .... 剧务

《私恋》 (1960) .... 制片人

《小鸟依人》 (1960) .... 制片人

《翠岗浴血记》 (1960) .... 制片人

《女侠飞红巾》 (1961) .... 制片人

《古墓侠侣》 (1961) .... 制片人

《万劫孤儿》 (1961) .... 制片人

《妖女何月儿》 (1961) .... 制片人

《碧水红莲》 (1960) .... 制片人

《青春儿女》 (1959) .... 剧务

《毒蟒情鸳》 (1961) .... 剧务

《情敌》 (1960) .... 制片人

《多情的野猫》 (1960) .... 制片人

《我的爱人就是你》 (1960) .... 制片人

《夜半惊魂》 (1963)

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价