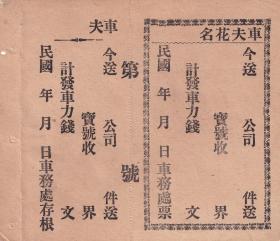

清代民国交通票-----清代光绪元年(1875年)美商惠通洽记公司轮船局,船票 1

¥ 5000 八品

仅1件

制作者美商惠通洽记公司轮船局

年代光绪元年 (乙亥1875)

材质薄纸

尺寸12 × 11 cm

货号2022030422

上书时间2022-03-05

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 30小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:八品

-

清代光绪元年(1875年)美商惠通洽记公司轮船局,船票 1

-----船票说明: 此为"小火轮"船票, 从外国租埠,开往中国内地口岸码头,不允许夹带走私货物,

- 商品描述

-

清代光绪元年(1875年)美商惠通洽记公司轮船局,船票 1

------鸦片战争后,外国资本主义侵略势力依据不平等条约强辟上海为通商口岸。随着愈来愈多的外国商船将无数滞销商品倾泻进来,将大量宝贵农副产品和工业原料搜刮出口,民间航运业开始不景气。清代同治八年(1869),恭亲王奕訢奏称:“上海沙船从前极旺,一经洋商装豆石,遂使数千只沙船尽行歇业,数百万家资的船户变为贫民,其舵工水手更无生计。”一些外国洋行为了把持航运权,陆续在上海开办轮船公司,实力最强的有美商旗昌轮船公司,英商太古、怡和轮船公司等。直隶总督兼北洋大臣李鸿章见外国轮船公司大发横财,而民间航运业每况愈下难以适应漕运需要, 便于清代同治十一年(1872)采取“招商”形式,派人在离黄浦江不远的南永安街筹办轮船招商公局;翌年更名轮船招商局,并在各地设立分局。后来,其总局迁往黄浦滩路(今中山东一路)。

中国沿海最先出现的蒸汽船,据说是道光十五年(1835)英国怡和洋行的渣甸号。此后,怡和洋行在道光二十四年使用哥萨尔(Corsair)号在香港和广州间定期航行,之后在道光三十年(1850)有大英火轮船公司使用玛丽乌德号(Lady Marrywood)在香港和上海间的航路上运航,中国沿海的汽船运航开始逐渐增加。

关于当时的汽船,香港的华文报纸《遐迩贯珍》在1835年第2号的报道《火船机制述略》对其特征进行了如下的描述:

火船于天下无处不到,造之者其数日増月盛,而中土无论官府士商……海船风水皆顺,至速一时辰行不逾五十里,若风水倶逆则咫尺难移,而急谋下碇矣。……惟西邦大火船,能附客数百人。由英国诣花旗国,经大洋计万余里,无论风水顺逆、波涛急缓,行十日即抵其境,其船堪装一万五千至三万担。当风恬浪静。一时辰可行六十里至九十里,即逆风巨浪亦行三十至六十里,似此行速而则准。……中土人皆名之曰火船,或曰火轮船,惟西邦人则名之曰水气船,因以水气能鼓之使行也。

作为在海上航行的新型船舶,火轮船的登场受到中国官民的热烈追捧。之前,在海上航行的中国帆船,顺风的话1小时能前进50里,逆风的话甚至寸步难行。然而西方轮船能够搭载数百人,从英国到美国只需十日左右。这样的船可以搭载15000担到30000担的货物,1小时能够航行60到90里路,即使是逆风也能前进30到60里。中国人将这种船称为"火船或者火轮船",西方人则称之为蒸汽船。

自此,中国开始了新的交通革命。1842年《南京条约》以后,欧美汽船在中国沿海以及长江流域的航路上发展,中国的汽船时代渐渐到来了。

相关推荐

-

清代民国交通票-----民国时期, 车夫名花(黄包车票)0306

八品深圳

¥ 400.00

-

清代民国交通票-----民国时期, 英国伦敦市"单程车票 single fare"7998

八品深圳

¥ 100.00

-

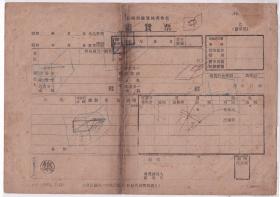

清代民国交通票-----伪满洲国时期, 南满洲铁道株式会社"集货票"

八品深圳

¥ 500.00

-

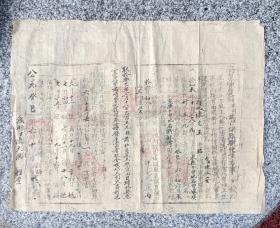

清或民国票

八五品重庆

¥ 148.00

-

西班牙邮票-----交通安全(信销票)

八五品上海

¥ 0.45

-

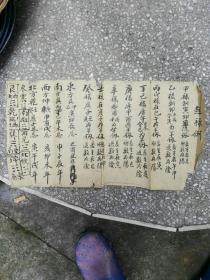

清或民国神道符票

八五品重庆

¥ 16.00

-

民国邮票-----台普1 加盖票(无齿)

九品

¥ 420.00

-

民国名家之作-----清供图

八五品泰州

¥ 500.00

-

外国邮票-----交通工具(信销票)

八五品上海

¥ 2.30

-

匈牙利邮票-----交通工具(盖销票)

九品上海

¥ 3.00

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价