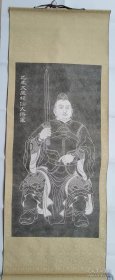

当代草圣于右任对联

¥ 2800 七品

仅1件

陕西西安

认证卖家担保交易快速发货售后保障

题名,

年代民国 (1912-1948)

类别水墨(黑白)

材质纸本

装裱形式立轴

尺寸1 × 1 cm

上书时间2020-07-17

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 12小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:七品

- 此作年前得自于藏家朋友惠让,朋友说收到是个老的原裱的,有破损他自己去重新裱了下

- 商品描述

-

于右任(伯循,1879年4月11日-1964年11月10日),字诱人,别署“骚心”“髯翁”,晚年自号“太平老人”,祖籍泾阳,中国近代、现代著名政治家、教育家、书法家。 于右任早年系同盟会成员,长年在国民政府担任高级官员,同时也是中国近代书法家,复旦大学、上海大学、国立西北农林专科学校(今西北农林科技大学)等中国近现代著名高校的创办人。[1]1964年因为政治原因而长期郁闷成疾,病逝于台北。于右任墓位于台北市阳明山上,玉山主峰有其雕塑。[2]

他是清朝光绪年间举人,因刊印《半哭半笑楼诗草》讥讽时政被清廷通缉,亡命上海,遂进入震旦公学。震旦学院肄业。早年加入光复会和同盟会。1907年起先后创办《神州日报》、《民立报》积极宣传民主革命。历任南京临时政府交通部次长,国民联军驻陕总司令,审计院、监察院院长,是国民党重要决策人物。1912年后担任南京政府交通部长,国民政府审计院长、监察院长,前后共任监察院院长34年。后随国民党退居台湾。于右任寓台湾15年,台湾书法风气首次出现碑学压倒馆阁帖的趋势。

于右任精书法,早在20年代便有“北于南郑”之称,“南郑”指郑孝胥。尤擅草书,首创“标准草书”,被誉为“当代草圣”。于右任1932在上海创办标准草书社,以易识、易写、准确、美丽为原则,整理、研究与推广中国汉字的草体书法,整理成系统的草书代表符号,集字编成《标准草书千字文》(1936年由上海文正楷印书局初版),影响深远,至今仍在重印。有“近代书圣”之誉。著作《右任诗存》、《右任文存》、《右任墨存》、《标准草书》等。于右任先生当今唯一健在的养子、弟子刘田依(又名刘田一、刘天一)先生在南京定居生活,目前正在整理、研究于右任书法的相关工作, 并且在编著新的《中国汉字书法草体字常用标准大字典》,这部字典是刘田依先生在继承与发扬于右任《标准草书》易识、易写、准确、美丽宗旨的基础上,又增加了更为丰富广阔的古今百家体貌姿态,并且修订完善了中国汉字书法在当今社会实践中推广交流应用的局限与不足,使《标准草书》跳出了个人及小部分人保守、陈旧的汉字书法艺术及学术思想的局限性、片面性认识,将中国汉语言文字的交流与应用从原有繁琐的笔画、笔法中得到合理的艺术化解放,让中国汉字书法草体字真正成为提高中国文字书写速度与效率的工具,这也是于右任先生生前在大陆经常对刘田依先生教导的意愿。

右任”本为清光绪三十年(1904)开始向报社投稿用的笔名,后成为他最常用的名字;其他的笔名有骚心、大风、神州旧主、剥果、半哭半笑楼主、啼血乾坤一杜鹃、关西余子等。祖籍陕西泾阳,生于陕西三原。两岁丧母,由伯母房氏抚养。后经三叔于重臣帮助,入名儒毛班香私塾就读。清光绪二十一年(1895)以第一名成绩考入县学,成为秀才。两年后又在三原宏道书院、泾阳味经书院和西安关中书院继续求学。光绪二十四年(1898)参加岁试,又以第一名成绩补廪膳生,曾被陕西提督学政叶尔恺誉为“西北奇才”。二十六年(1900)八国联军攻陷北京,慈禧、光绪帝出逃西安,参加“跪迎”的于右任,更加认清了清王朝政治腐败、媚外残民的面目,写下了不少忧国忧民、抨击时政的诗篇,自编成《半哭半笑楼诗草》,于光绪二十九年(1903)冬在三原印行。三原知县德锐看到诗集随即报告陕西巡抚升允,升允以“昌言革命,大逆不道”的罪名上奏朝廷。光绪三十年(1904)清廷下令拿办于右任。于的亲友听到消息,以重金雇人去开封,向正在那里参加会试的于报信。恰在这时,西安的电报局和路驿均发生故障,致使清廷缉捕于的公文反比于的家信晚到,于得以迅即逃离开封到上海,化名刘学裕,入马相伯创办的震旦学院读书。入学不久,震旦学院主管教务的法籍神甫乘马相伯生病之机,企图使震旦为教会所把持。马相伯愤而辞职,学生相率离校。为解决离校学生的求学问题,于右任出钱、出关系并聘用马相伯、叶仲裕、邵力子等共同另行筹组复旦公学,于光绪三十一年(1905)中秋节正式开学。

这一年,大批中国留日学生因反对日本文部省对中国留学生的活动进行无理限制,愤然回国。于与王敬方等人发起组织中国公学,使这些留日归国学生能在其中继续读书。复旦公学和中国公学为反清革命造就了大批人才。次年4月,于为创办《神州日报》赴日本考察新闻并募集办报经费,由陕籍留日学生康宝忠、好友刘觉民引荐结识孙中山,并于同年11月加入中国同盟会。孙中山委任于为长江大都督,负责上海一带同盟会事务。回国后,经过紧张的筹备,《神州日报》于光绪三十三年二月二十日(1907年4月2日)创刊,于任社长。该报一出,世人即谓之“炸弹”。次年2月,毗邻的广益书局失火,祸及报社。重新复刊时,因内部意见分歧,于退出该报,另筹《民呼日报》。 宣统元年三月二十六日(1909年5月15日)《民呼日报》创刊,于任社长。此前,于即有创刊《启事》公告天下:此报“以‘为民请命’为宗旨,大声疾呼,故曰‘民呼’。”该报问世以后,发表了许多揭露和抨击清王朝黑暗统治的文章,并配以发人深思的漫画,增强了宣传效果。清政府对《民呼日报》和于右任恨之入骨,扬言要挖掉负责人的眼睛,并于同年8月3日将于拘捕。于在狱中多次表示“报纸不能停刊”;但报馆同仁明白:“报纸一日不停,讼案一日不了”,于便一日不得出狱。商讨再三,“不得不重违于君之意”,于同年六月二十九日(8月14日)发出《本报特别广告》,声明报馆财产转让。五天以后,《民呼日报》执照被吊销,于被判令“逐出租界”。

于并没有屈服,八月二十日(10月3日)又创刊《民吁日报》。他改“呼”为“吁”,少了两点,象征已去双眼。但他顽强地表示,即使双眼被挖,仍要为民吁天。当时,因自己不便公开露面,乃以范光启为社长,但他仍是该报的实际主持人。不久,租界又以该报报道朝鲜爱国志士安重根刺杀伊藤博文的文章“有损中日邦交”为借口,再次将于拘捕。11月19日,又查封了《民吁日报》,并不准报社原来的机器再印刷报纸。于出狱之后,计划办一规模更大的报纸。在爱国人士沈缦云等人资助下,宣统二年九月初九(1910年10月11日),以于为社长的《民立报》问世。由于有宋教仁、王无生、景耀月、刘觉民、张季鸾、范光启、谈善吾等一批骨干的帮助、支持,《民立报》成为当时国内发行数量最大的报纸。于以“骚心”为笔名,在《民立报》先后发表300多篇文章,对清王朝的统治进行了猛烈的抨击;这些文章也感动和激励了一代学子。毛泽东曾说:“我在长沙第一次看到的报纸《民立报》,是一份民族革命的日报,这报是于右任先生主编的。”(斯诺:《西行漫记》第115页)。

武昌起义爆发后,孙中山从国外回到上海,首先到民立报馆会见于,并题“戮力同心”四字,嘉勉于及《民立报》对辛亥革命的贡献。南京临时政府成立,于被任命为交通部次长。1912年春孙中山辞职,于亦辞职,回上海继续办报。“二次革命”失败,《民立报》被查封,于避居日本,从事反袁斗争。

袁世凯死后,陕西爆发了反对陈树藩的斗争。1918年1月,胡景翼、曹世英、刘觉民等人在三原树陕西靖国军旗,请于回陕主持。8月,于回陕就任陕西靖国军总司令,指挥这支武装坚持四年有余,成为北方地区唯一响应孙中山护法运动的军事、政治力量。1922年5月陕西靖国军解体,于于当年8月到上海向孙中山汇报了陕事经过,并协助孙中山进行中国国民党的改组工作。此时,东南高等师范专科学校学生驱逐了不称职的原校长,请于出任校长。于接受邀请,建议把校名改为上海大学。1922年10月23日,上海大学成立,于到校讲话,宣布就职。翌年4月,李大钊到上海,任该校讲座教授,并推荐邓中夏、瞿秋白到上海大学协助办校。在于和邓中夏、瞿秋白、叶楚伧、邵力子、刘觉民等人的努力下,上海大学很快成为第一次国共合作时期在国内很有影响的一所大学。

1924年1月,于出席中国国民党一大,提出了国共两党“合则两益,离则两损”的著明论断,被选为中央执行委员。10月,北京政变成功,冯玉祥、胡景翼等邀请孙中山、于右任、刘觉民等人北上。12月31日,孙中山抱病到京。 不久, 命于和汪精卫等组成国民党中央北京政治委员会,处理北方国民党事务。1925年,国民政府在广州成立,于被选为国民政府委员。12月,段祺瑞改组国务院,特任于为内务总长,于坚辞未就。192 6年1月,中国国民党二大会上,于继续当选为中央执行委员。

1926年“三一八”惨案发生后,于对爱国学生的遇难十分痛心,亲自筹款,帮助陕西旅京学生会安葬死难和抚恤受伤的陕籍学生。后受李大钊之请,赴莫斯 科敦促冯玉祥回国参加北伐,并解被刘镇华围困的西安城围。冯、于回国后,于9月17日在绥远五原(今属内蒙古)誓师成立国民军联军,冯任总司令,于代表国民党和国民政府监誓、授旗,并任副总司令。接着,于随援陕先头部队,经宁夏、固原、平凉等地进入陕境。11月下旬,刘镇华全线溃退,西安解围,于以国民军联军驻陕总司令的名义进驻西安,代行全省政务。12月22日,于和联军驻陕副总司令邓宝珊发表就职宣言,提出废除旧的政治体制、统一全省财政等12项整理陕西军政的计划,号召民众“共同起来呀!建设美满幸福的新生活吧!”1927年2月,根据联军总司令部决定,将西北大学改建为西安中山学院,还创办了西安中山军事学校,为革命培养人才。此前后,联军驻陕总司令部发布许多法令,取消苛捐杂税,减少农民地租;政治部和教育厅还翻印了大量革命书籍,并允许各种进步书刊公开发行。在于、邓的支持和大批回陕的旅外学生推动下,全省工、农、学生、妇女运动蓬勃发展,出现了陕西近现代史上少有的革命高潮。“四一二”蒋介石叛变革命,国民党省市党部接连召开讨蒋大会。于在4月27日陕西省党部召集的大会上,痛斥蒋介石“叛党叛国之罪恶”(1927年5月17日《汉口民国日报》)。

宁汉合流以后,国民政府任命于右任为陕西省政府主席,未到任。1928年2月出席国民党二届四中全会,被推选为国民党中执委会常务委员、国民政府常务委员,还被指定为军事委员会常务委员。在同月下旬召开的国民党中央政治会议上,又被推为国民政府审计院院长。1930年11月,于在南京出席国民党三届四中全会,被推为主席团五成员之一。这次会上,他被推选为国民政府委员兼监察院院长。第二次国共合作期间,于与中国共产党保持着良好的关系。1938年1月,中国共产党领导的《新华日报》在武汉创刊,于应邀为该报题写报头;到重庆后,于仍通过屈武与中共保持联系。汪精卫公开投降日寇后,他口诛笔伐,并赞成将其永远开除出国民党。于还为《大公报》撰文,首倡将对中国含有篾意的地名“印度支那半岛”改名为中南半岛。1945年9月,毛泽东赴重庆谈判期间,曾专程去看望过于。于亦设宴款待毛泽东。

4张

于右任照片

1948年春,于出席在南京召开的第一届“行宪国民大会”,与孙科、李宗仁、程潜、莫德惠、徐傅霖六人竞选副总统,落选后仍任监察院院长。这时,他极力希望通过和谈解决中国问题。1949年2月15日,由颜惠庆、章士钊、江庸、邵力子组成的“上海人民和平代表团”到北平、石家庄等地,与毛泽东、叶剑英等中共领导人协商和谈事宜。2月27日,颜、章等人返回南京时,于亲往机场迎接。同年4月,国共和谈在北平正式举行。李宗仁原拟派于作为特使去北平,于亦欣然受命,并做好了动身的准备。但正在北平参加和谈的国民党首席代表张治中认为,于暂不离开南京可以促使南京政府批准和谈协定,待南京政府批准和谈协定后,由于到北平主持签字。李宗仁接受了张治中等的建议,于遂未能成行。周恩来闻知, 对于的处境十分担忧。当国民党和谈代表黄绍和代表团顾问屈武携带《国内和平协定》草案去南京复命时,特别请屈武到南京后立即转告于,“如果南京政府拒绝批准这个《国内和平协定》,我们渡江占领南京时,希望于先生在南京不要动,到时候我们会派飞机接他来北平,将来同张澜、李济深和沈钧儒先生一道,组织新政协,我们一同合作。”屈武到南京后向于转达了周恩来的意见,但这时他已身不由己。4月20日,国民党拒绝接受《国内和平协定》,人民解放军发起渡江战役。国民党军政机关撤往广州,于被“护送”至上海。25日由沪抵穗,继续主持监察院院务。7月16日,国民党中常会正式决定成立挽救残局的最高决策机关中央非常委员会,蒋介石、李宗仁为正副主席,于是九委员之一。广州解放前于到香港,11月26日奉召到重庆,28日离渝,29日被迫飞抵台湾;原配夫人高仲林、长女于芝秀等亲属仍留在大陆。暮年孤独无依,深念大陆亲人,抑郁苦闷,无以释怀,于1962年1月24日写下了脍炙人口的《国殇》的人间离情绝唱。于是近现代学术成就最高的书法宗师。他编著了易识易写、准确美观的标准草书,自成一家,被誉为当代“中国草圣、书圣”。他的草书,根基于北魏,宗法于章草,融会四体之妙,博采众家之长,达到了挥洒自如、炉火纯青的境地。海峡两岸同胞,都视“于草”为瑰宝,能得其寸楮片纸,均奉若拱璧。1964年11月10日病逝于台湾。

艺术经历

5张

于右任作品

于右任,原名伯循,从以字行,号骚心,又号髯翁,晚年太平老人,1878年生于陕西省三原县。他早年追随伟大的民主革命先驱孙中山先生,投身于推翻清王朝封建统治的辛亥革命。

于右任的书法,便是在北魏楷书中融入了行书和隶书的笔意,可谓融碑帖于一炉,形成他独特的书作。

于右任早年书从赵孟頫入,后改攻北碑,精研六朝碑版,在此基础上将篆、隶、草法入行楷,独辟蹊径,中年变法,专攻草书,参以魏碑笔意,自成一家。自鸦片战争以来,清廷腐败,国力渐衰,中华民族受到列强侵略。他所以喜欢魏碑,是因为魏碑有“尚武”精神,有粗犷豪放之气。他怀有一种忧国忧民的意识,以图唤起中华民族的觉醒。这从他写的一首诗中可以得到反映。“朝临石门铭,暮写二十品,辛苦集为联,夜夜泪湿枕。”否则,如果只是临习书法,是无须“夜夜泪湿枕”的。他曾说过,“有志者应以造福人类为己任,诗文书法,皆余事耳。然余事亦须卓然自立。学古人而不为古人所限。”他正是这样,博撷约取,以个人审美原则取舍,形成了自己的行楷书,得以在千载书史上“卓然自立。”

于先生自1929年始,即从事历代草书之研究,1932年发起成立草书研究社,创办《草书月刊》。于右任先生的四个标准书写原则;一组神奇的符号;一本《标准草书》千字文,成为现代中国文字学研究上的伟大创造,也是草书发展史上的新高峰,更是中国书法艺术发展史上新的里程碑。于右任是近代民主革命先驱,诗人、政论家,是沉雄博大的一代书法大师。当他滞留孤岛时,对大陆情念颇深。1962年1月24日,于右任作歌:“葬我于高山之上兮,望我故乡。故乡不可见兮,永不能忘。葬我于高山之上兮,望我大陆。大陆不可见兮,只有痛哭。天苍苍,野茫茫,山之上,国有殇。”其乡思之苦,溢于言表,成为千古绝唱。

荣誉记录

于右任被誉为“当代草圣”

于右任的最为有名的《游山西村》(陆游诗),为民国二十一年(1932年)作。

此图行书中偶夹草楷之体,使整幅作品沉稳而又富于变化,这是于右任从早期到晚年经常使用的一种手法。作品中“笑、酒、留、重、无、明、风、夜”诸字皆以草法为之。这种安排并非刻意的做作而是他性情的自然表达。于右任在此时已开始对草书进行研究,1932年12月在上海创立了“标准草书学社”,所以此作出现草书字体就不足为奇了。

于右任草书的成就源于他早期对李北海、王羲之、赵孟頫的研究和对北碑的大量吸纳。从“二王”一路走来,吸收北碑之精华,加之他个人品质修养和才情智慧的非凡,因此造就了许多价值难以估量的艺术品,为我们留下了大量的艺术珍宝,为中华民族的书法艺术宝库树立了索靖、张旭、怀素、“二王”、颜柳、苏、黄、米、蔡等之后的又一座书法艺术丰碑。

于右任

左图为民国三十四年于右任游四川成都崇州街子镇光严禅院(古寺),并拜读明代第一部官刻大藏《洪武南藏》后题写的“藏经楼”。

艺术评论

于右任先生,早年追随伟大的民主革命先驱孙中山先生,投身于推翻清王朝封建统治的辛亥革命。于先生不仅是一位民主革命的先驱者,同时也是一位著名的爱国诗人和清末以来杰出的书法家。他是南社早期的诗人,他的诗、词、曲均有很高的造诣,曾写下不少寄托国家民族兴衰之情的诗篇。尤其为世人所推崇的、成就最高的还是他的书法艺术。

他以"易识、易写、准确、美丽"为原则,全面系统整理历代草书,从浩繁的历代书法名家的作品中,遴选出符合标准的字,集成《标准草书》千字文。

此外,于先生又逐步总结出篆、隶、楷、行与草书之间对应的规律性符号,这些符号架起了衍化草书的桥梁,解决了草书产生与"准确"书写的关键性问题。于右任先生的四个标准书写原则;一组神奇的符号;一本《标准草书》千字文,成为现代中国文字学研究上的伟大创造,也是草书发展史上的新高峰,更是中国书法艺术发展史上新的里程碑。

同时,《标准草书》的问世,成了初学草书者最喜规抚的入门课本,是学草书的最佳途径。这本书在台湾已九次再版,在大陆也多次印行,但仍供不应求,真乃一时"洛阳纸贵",可见这本《标准草书》在书界所占有的重要位置,正如著名书画家刘延涛先生所说〈标准草书〉"发千余年不传之秘,为过去草书作一总结账,为将来文字、开一新道路,其影响当尤为广大悠久!

于右任作品

于右任的书法雄豪婉丽,冲淡清奇,于先生到了晚年,他的草书更进入到出神入化的境界,真是字字奇险,绝无雷同。在他的笔下,将草书熔章草、今草、狂草于一炉,时呈平稳拖长之形,时而作险绝之势,时而与主题紧相粘连,时而纵放宕出而回环呼应,雄浑奇伟、潇洒脱俗、简洁质朴,给人以仪态万千之感。他将推广标准草书“易识、易写、准确、美丽”的原则用于实践,作到笔笔随意,字字有别,大小斜正,恰到好处。结体重心低下,用笔含蓄储势,出神入化。他在书法上成为一代宗师,日本朋友称他为“旷代草圣”。

综上,于右任是近代民主革命先驱、诗人、政论家,是沉雄博大的一代书法大师。

爱国诗作

于右任临终诗《国殇》

葬我于高山之上兮,

望我大陆;

大陆不可见兮,

只有痛哭。

葬我于高山之上兮,

望我故乡;

故乡不可见兮,

永不能忘。

天苍苍,

野茫茫,

山之上,

国有殇。

于右任的著名爱国诗作《望大陆》(又名《国殇》)发表于1964年11月10日,先生在台北谢世后。晚年在台湾的于右任先生非常渴望叶落归根,但终未能如愿。1962年1月12日,他在日记中写道:“我百年之后,愿葬玉山或阿里山树木多的高处,山要高者,树要大者,可以时时望大陆。我之故乡是中国大陆”。之后不久,1962年1月24日于右任先生就写下了感情真挚沉郁的诗作《望大陆》。

这是他眷恋大陆家乡所写的哀歌,其中怀乡思国之情溢于言表,是一首触动炎黄子孙灵魂深处隐痛的绝唱。

1949年,于右任被裹挟到台湾,而结发妻子和儿子却留在大陆,从此天各一方。所以,他的《望大陆》并非泛泛的家国之情,而是深藏了刻骨铭心的身世之痛。祖国统一,是诗人一生所志追求的。

阅读此诗,给人一种悲怆深沉、爱国情挚的感觉。由于众所周知的原因,于先生久居台湾,不能回归桑梓,但是海峡波涛却隔不断、阻不了他望大陆、念故乡、思亲人的深情。

诗的前两节采用重章复踏的手法,反复咏唱,抒发对大陆、对故乡深切向往、眷恋的情怀,是诗人真情实感的强烈表露,唐代大诗人白居易说:“感人心者,莫先乎情。”正是这真挚强烈的情感和刻骨铭心的思念,给读者以强烈的震撼,引起读者感情与思想上的共鸣。诗的最后一节开头两句借用了北朝民歌《敕乐歌》里的两句话,采用叠字,状物形象而生动!最后两句“山之上,有国殇!”语意双关而寓意丰富。《国殇》出自屈原楚辞《九歌》。《九歌》是屈原流放途中模仿楚国南方的祭歌而创作的一组诗篇,《国殇》是其中一首,是追悼将士的挽歌,所谓“殇”,《小尔雅》说:“无主之鬼之为殇。”诗人巧借“国殇”,抒写自己死后不能葬在大陆,不能魂归故里的遗憾。古人云:“鸟飞返故乡兮,狐死必首丘。”兽犹如此,人何以堪?人为的阻挠,使亲人分聚、骨肉离散,死后尚不能魂归故里,不得安宁,读来怎能不令人怆然而泪下?诗人借助这两句诗,表达出许许多多和诗人有着相同经历的人们的心:他们魂牵梦萦

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价