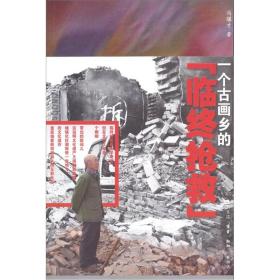

一个古画乡的临终抢救

¥ 17.26 3.8折 ¥ 45 全新

库存28件

四川成都

认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者冯骥才 著

出版社生活读书新知三联书店

ISBN9787108037800

出版时间2011-11

装帧平装

开本其他

定价45元

货号1200153801

上书时间2024-12-10

- 在售商品 暂无

- 平均发货时间 7小时

- 好评率 暂无

- 最新上架

商品详情

- 品相描述:全新

- 商品描述

-

目录

“临终抢救”(代序)

一个古画乡的消亡录

一 为什么关切“南乡三十六村”

二 为什么关切王学勤

三 为什么关切“义成永”画店

附录一:“义成永”画店遗存画版与画作表

四 救活缸鱼行动

五 挖掘“义成永”的根

附录二:“义成永”画店传人杨立仁口述

附录三:“义成永”年画(版)选辑

南赵庄“义成永”画店近况视觉记录(2011年2月15日―4月18日)

宫庄子年画艺人王学勤家动迁视觉全记录 (2011年2月15日―3月30日)

过去的文章是一种史料

一 三地年画目击记(节选?今日杨柳青)

二 南乡问画记

三 探访缸鱼

后记

内容摘要

《一个古画乡的“临终抢救”》融入了冯骥才多年来的文化抢救积累的经验,动用“视觉人类学”与“口述史”的方法,对城镇化浪潮席卷之下的杨柳青历史上著名的画乡“南乡三十六村”进行了一项“临终抢救”。 《一个古画乡的“临终抢救”》的主角是著名画乡“南乡三十六村”,曾经是杨柳青年画的一半江山,是一片“家家能点染,户户善丹青”的神奇土地。而冯骥才是这个画乡衰亡的见证人,作为见证者,他既看到了农耕文明真正的活态,又眼见它们遭遇不幸慢慢消亡而无能为力。这次,他对南乡三十六村两个重点对象――宫庄子的缸鱼艺人王学勤和南赵庄义成永画店进行最后一次文化打捞。据知,同时进行的有三路人马和三项工作:研究人员去做重点对象的口述挖掘;摄影人员用镜头寻找与收集一切有价值的信息,并记录下这些画乡消失前视觉的全过程;博物馆工作人员则去整体搬迁年画艺人王学勤特有的农耕时代的原生态画室。 本书以图文方式呈现此次“临终抢救”所做的一切。正如冯骥才在书的代序中所说:“这不是被动和无奈之举,而是一种积极的应对。对于历史生命,如果你不能延续它,你一定要记录它。因为,历史是养育今天的文明之母。如果我们没了历史文明――我们是谁?”

精彩内容

四 救活缸鱼行动 这期间的一天,走过校园水池时,一个难看的画面跳进我的眼中。一条红色的鲤鱼不知何时跳上岸边,时间久了,已经千死。僵硬的鱼身颜色刺目,散发出阴冷的金属般的光;鱼眼空洞无物,显然对这个世界已经毫无感觉。它为什么跳到岸上,受了惊吓?不知道。但我马上联想到宫庄子的缸鱼,并且有种不祥之感。 这期间,在宫庄子负责口述调查的我所在学院“非遗”中心的研究人员与博士生,还有紧随拆迁跟踪拍摄的摄影家王晓岩,全都恪守职责,而且都有珍贵的收获。王晓岩以镜头为笔,记下宫庄子消亡前这一段日子令人惊愕的视觉日记,他有些照片很震撼。口述史注意加宽了工作面,从更多村民那里记录此时此刻人们的心理心情、所思所想,并从记忆中挖掘其村落史。 像南乡这一片村子,基本属于由最初的聚落式自然村发展成的行政村,基本没有文献记载。它没有文本的历史,只有无形的口头史。口述调查便会成为其“历史”唯一的来源。 虽然此前在我院对王学勤进行口述史调查时,对宫庄子做过村落调查,但由于这次调查是“终结性”的,必须做得更加透彻与翔实。 民间传说宫庄子的居民来自山西洪洞,经静海迁移至此。村民中有宫、王、展等几姓,宫姓最大。王姓一家(即王学勤)有家谱。上世纪90年代中期村民达一百八十户,人口六百六十五人,种庄稼和枣树为生,收入有限,所以人人都会印制一手好画。主要是给炒米店的名画店加工或提供货源。年画可以换来现钱,所以每至秋后,大多村民都在家中支版印画,调色挥毫,干起年画的营生。宫庄子知名的年画艺人除去王学勤一家,还有宫宝元、宫凤发、宫凤桐、宫作森等人,但其画作久已佚传,无从得见。如果我们再不详尽调查与记录王学勤,恐怕将来最多也只是一个空空的人名而已。 3月18日上午王学勤来电,说当地搬迁增加力度,他家马上要拆。 3月19日我赶到宫庄子王学勤家。他显得紧张、踌躇和无奈。一边乡里在加紧催他动迁,一边他还没有找到暂住房。我一头钻进他那个小画室,忽然往日那种魅力已然不在,好像只是待在那里,任人宰割。 我们应该马上对他伸以援手。转天便由去往他家做口述调查的人,捎去一万元。小小一点钱,他竟在电话里哭了半天。 这就促使我与区政府联系沟通,希望对王学勤给予照顾。我强调王学勤在当今全国各产地中皆属罕见的“活化石”,如果被这次城镇化进程所泯灭,则是重大损失。3月24日这天,我的希望和意见得到区政府的认同,政府决定给予帮忙,这使我心里踏实一些了。 我忙带人去王学勤家,研究将他的小画室原状搬迁到我所在学院跳龙门乡土艺术博物馆的具体办法,而且尽快动手来做,妥善保护这一珍罕的历史文化形态。 这几天,摄影家王晓岩已经天天守在宫庄子和南赵村,拍摄下大大小小各种动迁中的景象。王晓岩自觉采用“视觉人类学”的方式,存录下一切具有见证价值的信息。 拆迁的速度快得叫人喘不过气来。两天之后(26日)王学勤就要搬迁了。这两天,他在南边一个村庄租到两间土坯房,周日(27日)就要搬走。据说宫庄子村民多半已经人去房空,而且房子都已卖掉。买主当然不是买房而是买料――砖瓦和木料,买价都很便宜,而且不等人搬完,就已经提着铁镐、铁锤去砸墙破屋。 我想,27日我无论如何要送一送王学勤一家。这是他与祖祖辈辈创建的家园的永别,也是与生他养他的丹青热土的诀别。在他离去之后,这个家园会立即被推土机推平。对于我们来说,这是与农耕文明自然存留下来一块原生态的文化空间彻底地分手了。 这天天气尚好,只是风大。原本这种早春的风会把冻了一冬天的僵直的柳条吹软,此时却使拆迁的瓦砾堆里扬起沙土,使人不敢迎面而对。 往日进了村子好似进入一种软软和无声的梦境。从村口到道路右边王学勤家那条窄巷之间的一百米的路上,大多时间只有树影笼罩,偶尔才有一条狗、几只鸡穿过,静静地罕见人影。此刻,村口已乱哄哄地停了许多卡车,一群群人或坐或站地聚在那里说话抽烟。这些都是闻讯赶来拆房买砖的外地人,也有本乡请来的搬迁人员。这些搬迁人员由于“执行公务”,显得硬气。往往来自外地折腾建材的人要和他们搞好关系,才能从这大规模的动迁中得到好处。 今天车子是无法进村了。村中多家正在搬家装车,到处是人,而且谁也不管谁,都是自顾自,叫着喊着招呼着自家的人。 待进了王学勤的院子,颇有“散了架”的感觉。几间屋子里的家具物什都已搬到外边的车上,剩下的一片狼藉,全是一时弄不清是该要还是该扔的。王学勤有一种六神无主的神气,见到我上手一把抓住我的手,用他惯常的大大咧咧的口气说:“不要了,全是不要的了。” 像他这样贫穷的农民,破破烂烂的东西放在一起还是个满满登登、热乎乎的家,一旦拆开往外搬,好像全不成样。有如美丽的鸟巢被拆散,全成了一堆碎枝烂草。那么他失去的是什么?他此刻有从此改天换地过上好日子的感受吗? 我忽然想到他的画室,那间小屋。 这画室已经整体地搬进跳龙门乡土艺术博物馆了。尽管是些竹筐、木凳、色罐、笔刷、门子、枣剌钉、玉米坠儿,以及一些缸鱼的半成品,但它们却能立即组成农耕时代贫苦农民那罕见的一方艺术天地。 此时再入他的画室,已是人去楼空,只剩下一些花花绿绿、层层叠叠数十年作画时贴在墙上的老年画。我们原想把这些墙体或墙皮也保存下来,但墙皮松脆,技术上解决不了。这些历史的遗存注定不久就要化为尘埃。我便请王学勤与我在这神奇的小屋里合影留念。王学勤明白我的意思,他去取了一张缸鱼,与我拿着画,在闪光灯里告别历史,也定格历史。这一瞬,我扭头却见他苍老的脸上一片悲哀与苍凉。 据说这几天他在村里跑来跑去,给每一户世代同村的老乡送去一张缸鱼。可能我们不懂临别时为什么赠一张画,但唯他们才是真正的艺术的知己。在数百年间,这条通红的大缸鱼不是一直在他们心灵之间游来游去吗?缸鱼是宫庄子人乡情特有的载体。 他告诉我从此不再种地了,农具也全扔了,卖也没人要。自家枣树还能再收一次枣,随后连枣树也不属于他了。这些老枣树给他家结了十多辈子的枣,今后也一定像他那头骡子一样――不知归谁了。 原本隐含在这个北方汉子满脸深深的皱纹里的一种悲凉,此刻夹着怒气,散发了出来。 这次来送王学勤,没想到意外还碰到两件事,印象殊深: 一件事是一位本村的宫姓人家,听说我来,拿来约三十份契约书给我看。多数是分家契约。这些写在早已变黄的薄棉纸上的古老契约,给他用手捏着,连个纸套也没有,从中看出宫庄子的贫困。他把契约铺在炕上。一份份打开给我浏览。时间较早的竟有清代乾隆的纪年。我从一份乾隆二十七年(1762年)宫家(宫鸿业与其侄宫懋勇)的分家契约中,竟然发现有“老作坊”和“画铺”的字样。当即认定这份契约十分重要,它证实了宫庄子在乾隆年间已有作坊和画铺,表明宫庄子当时画业的规模。 在现有的杨柳青年画文献史料中,从来没有任何文字性材料可以佐证此地年画具体的历史状况。此文献应是首次发现。 也正是人们在离开故土故园时,才对自己的由来进行追究。这追究不正是要抓住自己的历史吗?不是由于城镇化浪潮冲击带来的心头的渺茫与失落,才迫使人们去寻找自己在这块土地上的根吗?然而,愈是寻找就会愈痛苦、愈失落,因为人们马上就与这块世代生存的土地“永不相关”了。 第二件事是一位六十多岁的男子找来,向我哭诉关于修建二道爷塔却一直得不到允许的事。 我知道宫庄子关于二道爷的传说。相传清代村里一位人称二道爷(本名宫天庶)的人,鳏寡孤独―人,然而人品高尚,一生做尽好事,死了之后,村中人集体捐修一座塔纪念他。这座塔后来就成了村人心中的一座有求必应的神庙。人们把当年日本人没进村来祸害人,也归功于二道爷的灵验。凡心中有事相求,便到塔前烧香祈求。我曾见过一帧50年代二道爷塔的老照片,式样很像佛教僧人的舍利塔。这座塔在“文革”中遭到捣毁,人们一直想恢复重建,却得不到村里同意。据说这座塔的根基还在。使我惊讶的是,多少年来,人们竟然一直把塔基作为祭拜之地。 我便请这男子和王学勤领我去看。它就在村口外的道边,一道倾圮的砖墙内,野木横斜,杂草丛生,藤条纠结,中间果然有一座倾圮已久的砖塔的塔基,中间几块普普通通的灰砖围起来就是一个“香炉”,里边积着厚厚的灰白色的香灰。强烈的心理需求与物质的贫困,使人们不避它的简陋寒酸。信仰心理在这里极其执著地表现着,使我受到很强的感染。 这男子对我含泪说: “我们不就是要这一点精神吗?有它我们心里就舒坦得多!为什么不给我们?现在,我们的村子给拿去了,能不能叫我们把塔建起来?您能不能帮我们说说话?” 此时,王学勤家装满家具物什的卡车已经从身边驶过,我和坐在车子上各种物品中间的王家老小招手作别。我感受到那招手中的可怜与无奈。 由此我更明白,当代农民遇到真正的文化问题时,恐怕并没人去想,或为他们去想。 他们被切断的不只是一个物质贫困的历史,还有他们世世代代积淀在那里的看不见的东西――文化与精神。他们将失去记忆、特有的文化与习俗、与生俱来的劳作习惯与天人关系、土地里的祖先及其信仰。 年画只是他们这个世界中的一个外化的细节。如果他们活生生的世界没了,这个细节也一定变得虚无。 我还应该为王学勤做些什么? P44-51

相关推荐

— 没有更多了 —

以下为对购买帮助不大的评价